23時間前

2024.04.18

2024.04.18

2024.04.18

2024.04.17

2024.04.17

2024.04.17

2024.04.16

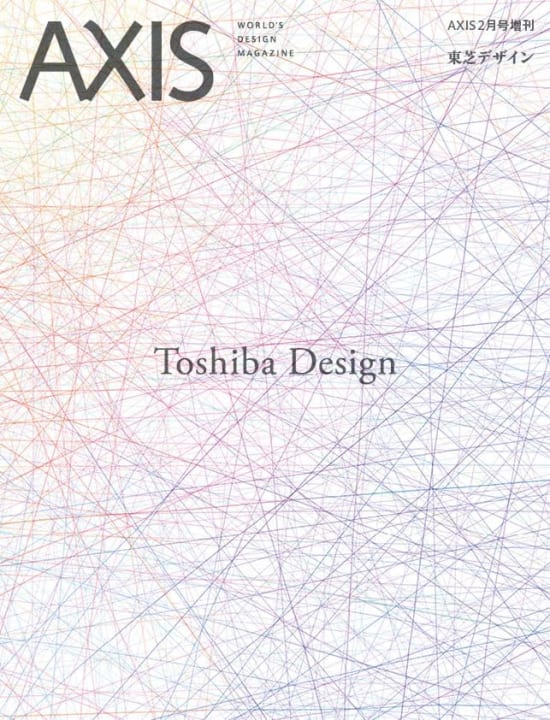

あらためてモノの造形や可能性を探りたい。デザイン誌の原点とも言えるテーマへ立ち返るとともに、最新プロダクトが私たちの暮らしや社会に与える影響を正確に捉えたいと思います。デザインのトレンドがコトやバ、さらには仮想空間へと重心を移して久しいですが、依然としてモノには大きな説得力があります。実際に見て触れることができる意匠は、私たちの感情を瞬時に揺り動かすことができますし、モノのデザインは半径1m以内の生活圏から社会全体のシステムまで、広範囲に影響を及ぼします。今こそプロダクトデザインの可能性を探ることが必要であり、それは決して回顧ではなく、むしろ現実的、未来志向的な試みとも言えるでしょう。インテリアからモビリティ、さらにXRまで、各領域の最新プロダクトから見えてくるデザインの真のポテンシャルを考察します。

2024年03月01日 発売

¥1,800(税込)

WEEKLY

2024.04.10

2024.04.18

2024.04.15

2024.04.16

2024.04.15