中小企業が持つ優れた技術や素材に、デザイナーのアイデアや視点をかけ合わせることによって、新しいデザインやビジネスを生み出す「東京ビジネスデザインアワード(以下、TBDA)」。2012年から毎年実施されている同アワードでは、これまで数多くの中小企業とデザイナーがマッチングし、創意工夫したアイデアを協働で実現させてきました。

今回紹介するのは、2023年度(第12回)の最優秀賞を受賞した、新たな真鍮のプロダクトブランド「TOKIBRASS(トキブラス)」。長年使い込んだような趣を演出するエイジング技術を用いて、5年、10年単位といった複数の経年変化を、ひとつのプロダクトに施し、真鍮の“育てる楽しみ”に新たな価値を提供するプロジェクトです。

お話しいただいたのは、金属加工会社の富士産業で代表取締役を務める杉本秀樹さんと、トムテでアートディレクターを務め、2022年度(第11回)に「SICRASS(シクラス)」でもテーマ賞を受賞した、榎本清孝さんです。

150年の時を仕立てる、真鍮の加工技術

——最優秀賞を受賞したTOKIBRASSについて、教えてください。

杉本 金属がもつ経年変化の美しさを伝えるために立ち上げたライフスタイルブランドで、現在はトレーと花器をラインナップしています。金属に対しまるで長年使い込んだような風合いを再現する「硫化燻し加工(以下、エイジング加工)」という技術があるのですが、弊社はその変化が特に美しいとされる真鍮に対するエイジング加工に長けています。

杉本秀樹(すぎもと・ひでき)/富士産業 代表取締役。同社3代目として、非鉄金属の専門商社に加え装飾金物事業やファクトリーブランド「FUJIKINKO」を展開。硫化燻し加工や、独自に調整した切断機によるバリの出ないシャーリング加工など、金属加工における高度な技術に強みを持つ。

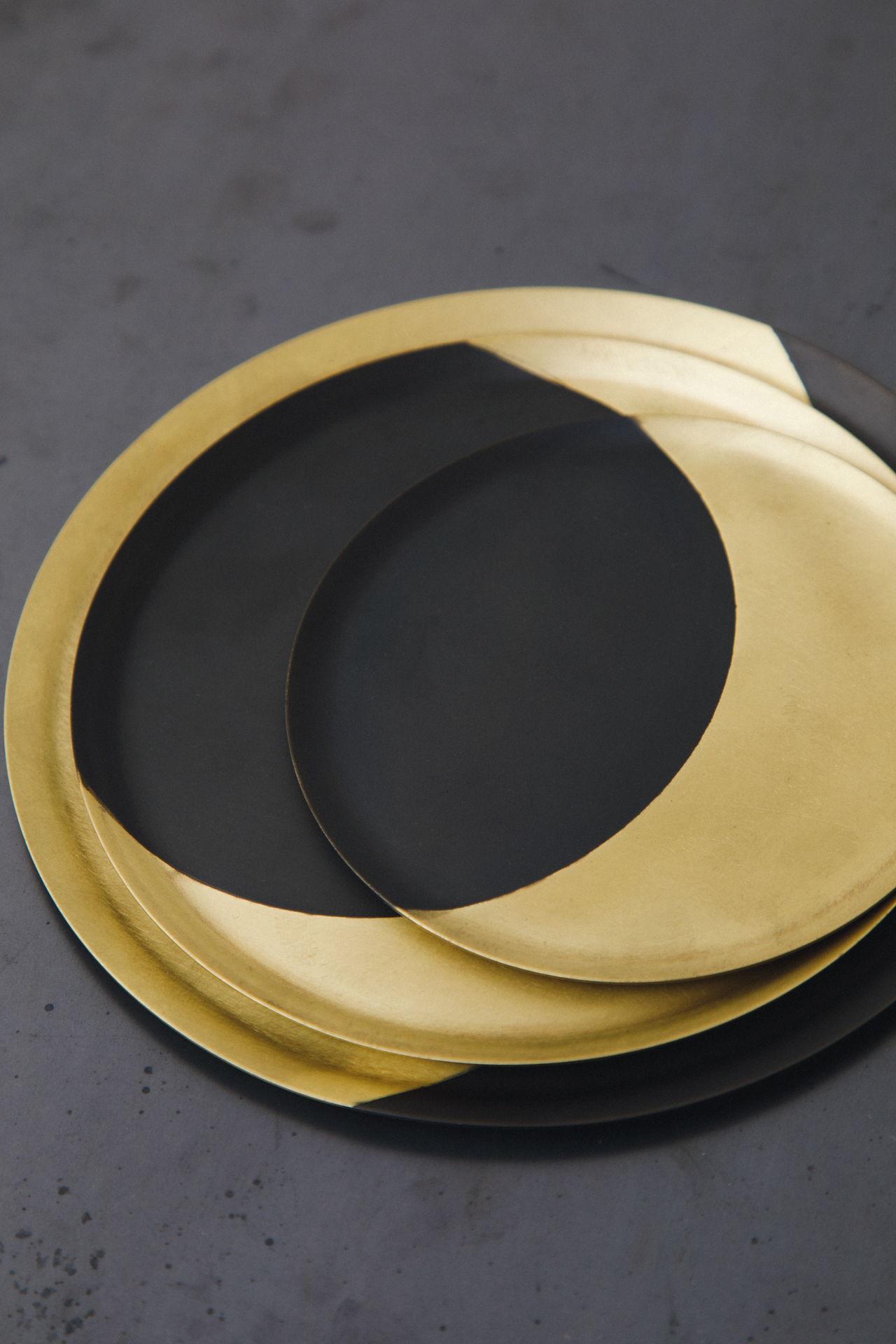

——こちらのトレーは、バイカラーのコントラストが美しいですね。

杉本 はちみつ色の方は未加工で、真鍮素材そのままの色を生かした”0年もの“です。エイジング加工は塗料を塗布しているわけではありませんので、100年相当の加工であれば、5年後には105年相当に育ち、150年相当に向けて経年変化が進行していきます。黒い部分は150年後の経年変化を再現しており、これ以上進行することはありません。

月の満ち欠けをモチーフとしたトレー。それぞれのトレーをぴたりと重ねあわせると、大きな月の形が現れる。

榎本 TOKIBRASSのプロダクトは、富士産業が得意とするこのエイジング加工をベースにマスキング技術を組み合わせることで新しい価値を実現しています。未加工の部分を残したり、異なる経年変化を混在させたりして、ひとつのプロダクトでいくつもの時間の経過を感じ取れるようにすることで、ブランドに込めた想いを表現しました。

榎本清孝(えのもと・きよたか)/トムテ代表取締役、アートディレクター。 企業やブランドの“価値転換”を手法とした新規事業の開発やブランド構築を得意とする。「TBDA2022」では、医療とものづくりのソリューション「SICRASS」を提案し、ビジネスデザイナーとして事業化を実現。

——ありそうでなかったエイジングの楽しみ方がとても新鮮です。エイジング加工はどのようにして行われるものなのですか?

杉本 特殊な水溶液で真鍮を煮込んだあと、天日干しをするんです。この工程を何度も繰り返すことによって、深みのある色合いに変化させています。工程こそシンプルですが、煮込みと天日干しを繰り返し、数週間かけてそれぞれ色を出していますから、とても手間がかかるものなんです。

盤面は4分割に区切られ、だんだんと色が濃く移り変わっていくように、未加工から始まり、10年相当、30年相当、100年相当の加工が施されている。

榎本 杉本さんからこのエイジング技術をはじめて見せていただいたとき、年数別に加工を施した真鍮の箱を5個並べて見せてくださったんです。未加工の0年もの、10年相当、30年相当、100年相当、150年相当……と、次第に色が濃くなり、深みのある変化がとても美しく印象的でした。一方で、それぞれ単体では経年変化が伝わりにくいとも感じました。なので、直感的に時の変化を感じられるようなコンセプチュアルなプロダクトにできないかと考え、時計に複数のエイジング技術を施すというアイデアにたどり着きました。

杉本 提案書をいただいたとき、ひと目で榎本さんのアイデアが理解できました。すごく感動したし、なにより「早くつくりたい!」と、うずうずしたのを覚えています。これ以外あり得ない。そんな気持ちでした。

「TOKIBRASS」ではトレー(左)や花器(中央)の2種をラインナップ。時計(右)は製品化に向けた調整を進めている。プロダクトに施されるエイジング加工は塗装ではないため、産業廃棄物もなく、リサイクル可能で地球にやさしい加工方法でもあることも特徴だ。

審査委員とも対話を重ねた、ブラッシュアップ期間

——マッチング後は、最終審査に向けての期間はどのように進めていかれたのですか。

杉本 実は、初めて顔合わせをしてから2週間ぐらいで、この時計を仕上げてしまいました。

榎本 まるで提案書のCGから飛び出してきたような精度で再現されていて、ほんとうに驚きました。加工の境目に見られる線のゆらぎからは手作業のぬくもりが感じられて、想像を超えるすばらしい仕上がりだったんです。ですから、最終プレゼンまでの時間は、ブラッシュアップに当てることができました。毎週のように打ち合わせをして、杉本さんは製品としての完成度を、僕はビジネスデザインとしての説得力を高める工夫を重ねていきました。

杉本 この時点で、すでに製品化と販売も視野に入れて動いていましたから、時計のデザインの細部を詰めたり、意匠権についても知りたいなと思ったんです。ですから、最終プレゼン前にTBDA事務局を介して、審査委員であるプロダクトデザイナーの秋山かおりさんや建築家の宮崎晃吉さんに話を聞きに行きました。

——TBDAが提供する支援サービスを活用されたんですね。具体的にどのようなフィードバックがありましたか?

榎本 例えば秋山さんからは、時計のインデックスの穴をなくすことによって、時の移ろいがよりクリアに伝わるんじゃないか、とご意見をいただきましたね。ほかには、4分割ではなくいっそ12分割してエイジング加工してみたらどうか、とか。それはとても労力を要するものだと秋山さんも理解されていましたから、冗談のつもりでおっしゃったみたいですけれど。

右が12分割で加工を施したもの。左の4分割と比べると、より微細な変化で移り変わっていくのがわかる。

杉本 でも、私はそれを真に受けてつくってしまって(笑)。最終プレゼンに持参したら、まさかやるとは思わなかったようで、たいへん驚かれていました。実際、この12分割版はあまりにも制作に手間がかかり、ほかの仕事が手につかなかったほどです。でも、トライした価値はありました。エイジング加工だけでこんなにたくさんの色が出せるなんて思いもしなかったので、表現の可能性が大きく広がったと思っています。

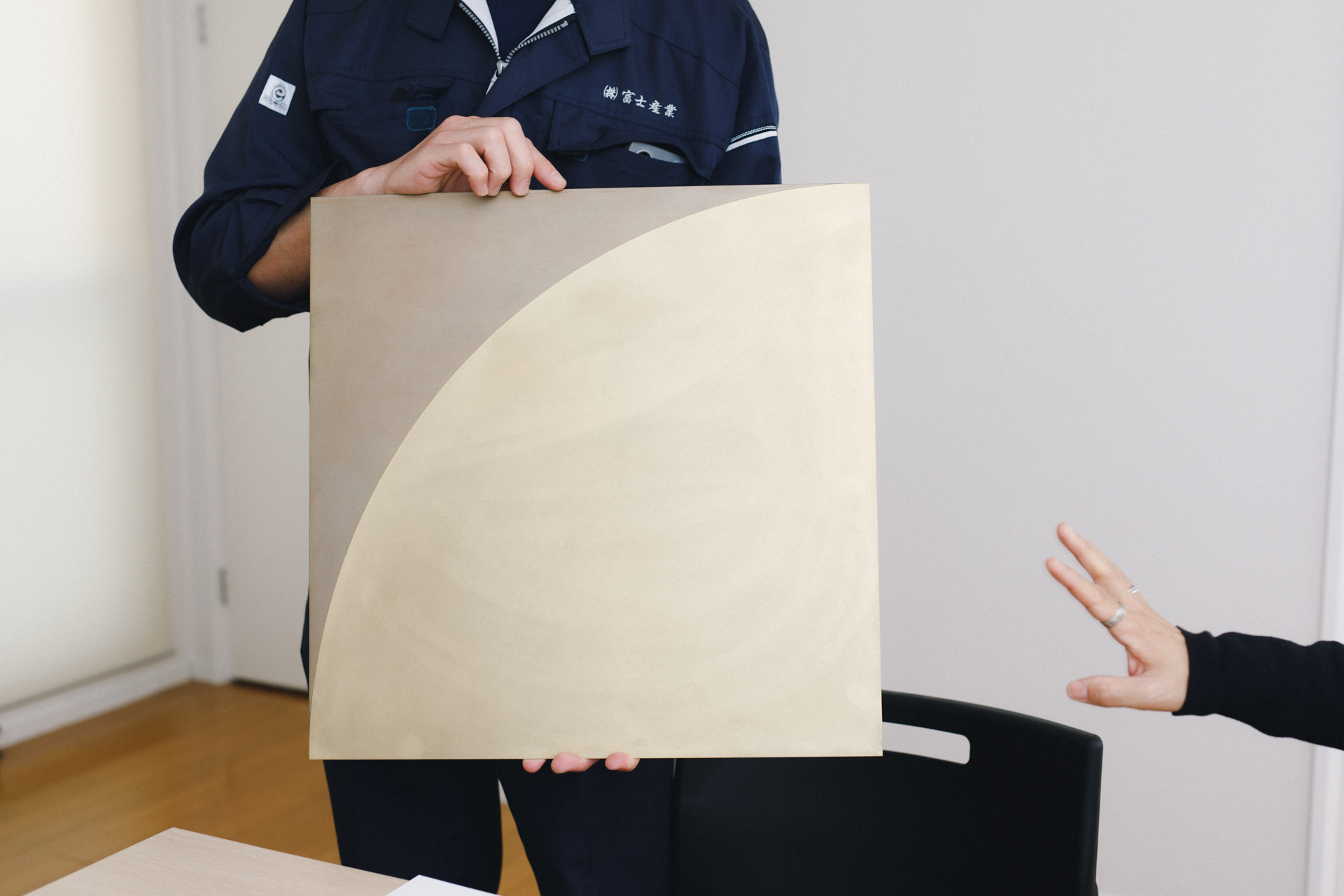

杉本さんと榎本さんが審査委員の宮崎晃吉さんに相談した際に、制作した建材向けのプロダクトの試作。

——マッチングから受賞までのプロセスは順風満帆だったようですね。

榎本 杉本さんも僕もつくるものへの迷いがなかったですから。でも、最優秀賞を受賞してからがほんとうのスタートだったんです。プロダクトローンチまでのこの1年間は、決して平坦な道のりではありませんでした。富士産業は中小規模の工場ですから、TOKIBRASSに対応できる人員の確保などの問題にも直面しました。現場の負担が大きくなって制作を継続するのが難しくなり、一度は協業を諦めかけたときもあったんです。でも、ゆっくりでもいいから進めていこうとふたりで合意して、いまは以前にも増して前向きに取り組んでいます。

お互いに影響しあう、唯一無二のビジネスパートナー

——このTOKIBRASSのプロジェクトにおいて、おふたりがこれまで携わってきたプロジェクトとの違いを感じた部分はありますか?

榎本 デザイナーとしてさまざまなご依頼をいただいてきましたが、杉本さんほどやりたいことがはっきりした方との協働は新鮮な体験でした。杉本さんはファクトリーブランドを立ち上げてご自身で設計から制作、販売までこなしてしまうほどビジョンを明確に持っている方です。弊社が「アイデンティティをカタチにする」をコンセプトとしていることもあり、今回のブランドスキームは本当に相性が良かったと感じています。それに、同じ目標に向かう仲間として、少し言いづらいことも率直に伝えあえる信頼関係が築けていたんです。

杉本 OEMの仕事をとおしてたくさんのデザイナーに出会いましたが、そのなかでも榎本さんはすごく柔軟なデザイナーだと思いました。審査委員とはいえ、別のデザイナーに意見を求めにいくことを快く受け入れてくれたことには感謝しかありません。いいものをつくるために最善の選択をすることができたことが、このプロジェクトの完成度を高めたのだと思いますし、そんな人だからみんなをワクワクさせるものが生み出せるんだろうなと感じ入るばかりでした。

花器。未加工とのバイカラーで、左には100年相当、右には150年相当の加工が施されている

——そうしていよいよプロダクトのローンチを迎えた今、これからの展望について教えてください。

榎本 まずは、花器やトレーなどをとおしてこのブランドの認知を広げること。ラインナップの拡充においては、仏具やインテリアといった領域にも可能性を感じています。そして将来的には、セミオーダーも可能にすることで、プロダクトブランドの領域を超えた、“真鍮に新しい価値を与える新資材”として、建材など単価が大きい仕事へとつなげていきたいと考えています。

——では最後に、ここまでともに歩んできたおふたりにとって、お互いがどんな存在なのかを教えてください。

榎本 杉本さんは、好奇心のメーターが常に振り切れているような活力にあふれた人で、どこからそのパワーが湧いてくるんだろうといつも不思議に思っています。それでいて、とっても謙虚なんですよね。会話を重ねるたびに新しいアイデアが出てきて、気づけば自分も影響を受けている、そんな存在です。

杉本 榎本さんは、いつも寄り添ってくださるんです。一歩後ろから見守ってくれていて、必要なときに的確な支援をしてくれる。とても頼りがいがあります。ブランドの事業拡大に向けて、これからも伴走してくださることを心から願っています。(文/阿部愛美)![]()