REPORT | ソーシャル / 建築

2025.09.22 11:29

「令和6年能登半島地震」でもとくに被害の大きかった奥能登。この地域の風景のひとつであった黒瓦の屋根も大きな被害を受けた。割れてしまった大量の瓦を、CACL、 LIXIL、永山祐子建築設計の3社が共同で新しい建材にするという取り組みがあると聞いて、石川県珠洲市役所に向かった。

令和6年能登半島地震で崩壊した能登の黒瓦

奥能登という言葉のイメージもあり、珠洲市は太平洋側から行くと、遠い場所だという先入観があった。しかし、羽田から能登まで、飛行機だと驚くほど近い。所要時間は55分となっているが、水平飛行の時間は正味40分ほどだろうか。映画はおろか音楽プログラムも最後まで聴くことはできない。

深い皺を刻む大きな山脈を飛び越えると、すぐに着陸案内の機内アナウンスが流れる。滑走路に凹凸があるため機体が揺れる可能性があるが安全には問題ないという説明を聞いて、あらためて去年1月1日に震災が起こった場所に着いたのだという粛然とした気持ちになる。

2025年9月1日、全国で記録的な猛暑となったこの日、石川県も例外ではなかった。能登の気温は気象庁によれば35度。温度だけでなく猛烈な日差しのなか、能登空港からバスで珠洲市に向かう。

「のと里山空港」の名前の由来通り、窓のすぐ横には欅並木、遠景には里山が連なり、深い緑の中をバスは進む。しかしそのあいまあいまに斜面が剥き出しになった赤土や、この暑さのなかでも首を曲げて作業をするショベルカーの黄色やオレンジ色が目に飛び込んでくる。

珠洲市が近づいてくると緑の中に青い海が垣間見えることが多くなってくる。そして、艶のある黒い能登瓦を頭に載せた堂々とした家屋もそこかしこに姿を見せる。海と瓦屋根、どちらもが強烈な日差しのもと、キラキラと光っていて美しい。

この黒い瓦は、里山とともに、能登半島の景色を彩る特徴のひとつだ。煤焼きの黒瓦とは違うこの地方の瓦は光沢のある黒色をしている。そうした瓦屋根が連なる家々は、統一感があり、風景の中にあって、力強く、青空の下にくっきりとした輪郭を描き沈んでいない。

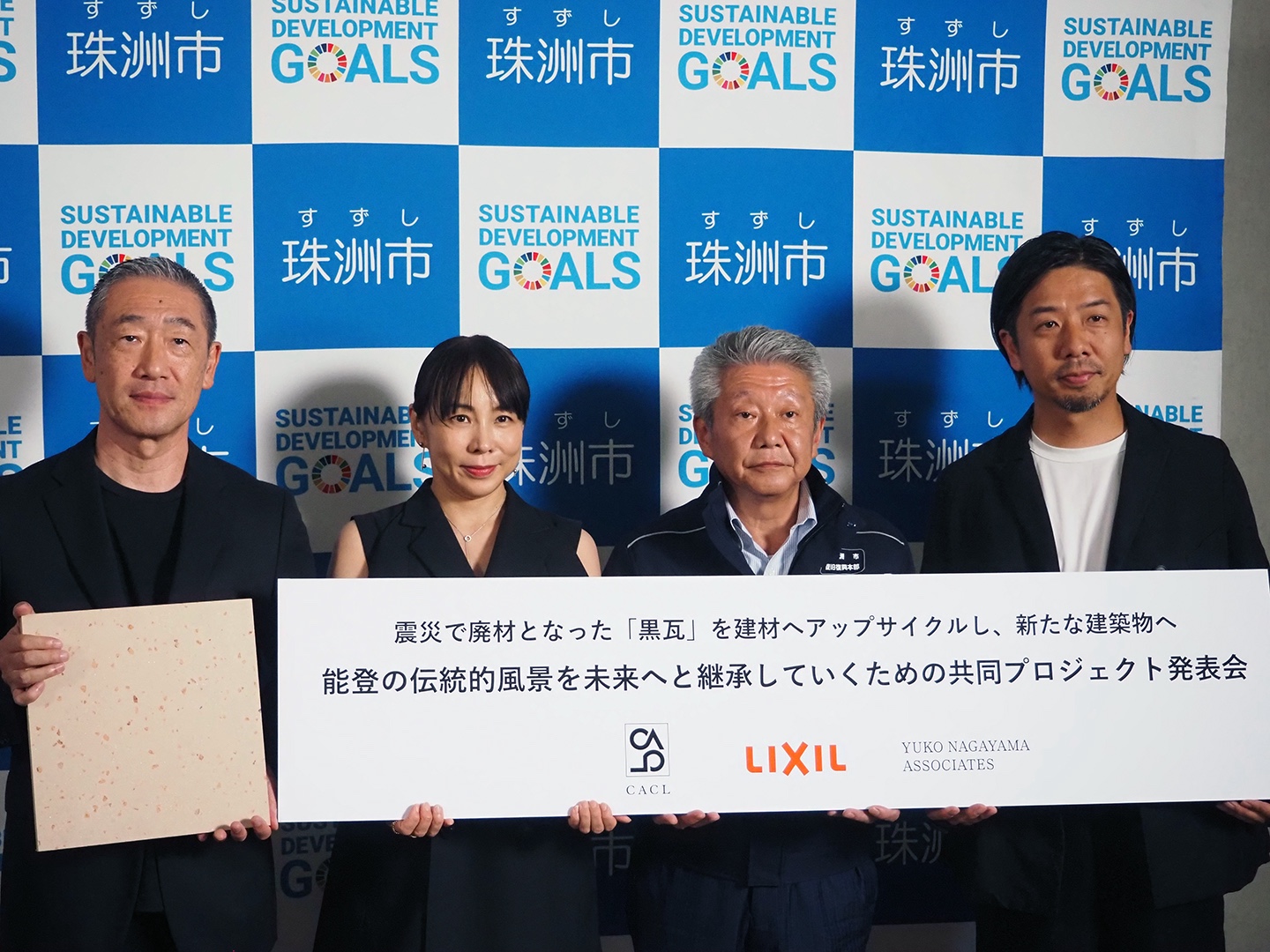

珠洲市役所でおこなわれた共同記者発表会。左からLIXIL常務役員・羽賀 豊、建築家・永山祐子、珠洲市長・泉谷満寿裕、CACL代表取締役・奥山純一

記者発表会を行なった珠洲市の泉谷満寿裕市長の話によれば、この黒瓦そのものが、能登の風土から生まれた理にかなった持続可能なプロダクトだったそうだ。瓦はどこの地域でもそうだが、重量があり輸送費がかかるため原則、原料立地の産物である。能登瓦の場合もここの土を使い、付近の山林に生えている赤松の木を燃料に、高温で焼成していた。赤松の木がはえるところには松茸も育つ。

高温の焼成は、裏表両面に釉薬をつける瓦の製造を可能にした。長い海岸線をもつ能登半島は塩づくりで有名だが、半面塩害の問題もある。釉薬をつけた瓦は塩に強い。またつるつるした表面は雪を滑りやすくする。瓦が熱を蓄えることができるため、積雪の多いこの地方の冬の雪を早く溶かす。それだけでなく、両面が釉薬でカバーされている瓦は、雪下ろしのときに屋根の上を人が走っても割れない強度があるという。

しかし、この丈夫で重量のある黒瓦は今回の地震で崩れ落ちたところが多い。珠洲市では、5,600世帯のうち約7割が半壊、または全壊の被害を受けた。そのうち半分の2,800世帯が公費解体されることとなっており、現在89%ほどが終了しているという。

崩壊した瓦を見て、これを何かに使えないかと考えたのが株式会社CACL(カクル)の代表、奥山純一だ。CACLは石川県能見市に本社があり、九谷焼の規格外品として破棄される陶磁器片を使ったKAKERA(カケラ)というブランドを手がけている。

永山は、万博パビリオンや2022年のデザインイベントで漁網のハンモックをつくるなど、すでにアップサイクルに関連したプロジェクトを複数推し進めていたが、奥山の話を聞き、竹炭やパルプといった自然素材を使った新素材「textone」を開発していたLIXILに話を繋いだ。ここに3社共同のプロジェクトが立ちあがる。

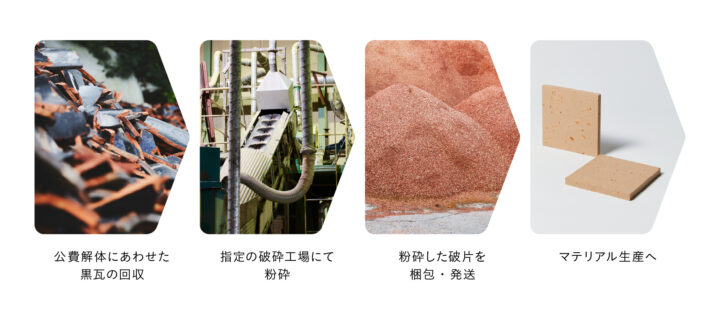

CACLが公費解体された建物の瓦を集め、能見市で粉砕する。それを原料に、永山祐子建築設計がデザイン監修をし、LIXILがtextoneという新しい建材をつくるという構造だ。

釉薬の下の瓦はオレンジ色をしている。その明るいオレンジ色に褐色の粒が散りばめられた、柔らかい風合いの新しい建材ができあがった。内装・外装材として使われる予定で、実際現在永山が計画中の、大型商業施設での使用が検討されているという。

割れた瓦の一片。土の部分はかなり明るいオレンジ色なのがわかる

粉砕した黒瓦を原料としてLIXILの意匠建材「textone」が生まれた

黒瓦を提供するという家屋のひとつ、珠洲市正院町の谷内前(やちまえ)吉昭さんの家を訪ねた。蔵は外から見ても明らかに傾いて曲がっているが、50年前から住んでいるという母屋は、何年か前にリノベーションしたということもあり、遠くから見る限りは遜色ないように見える。しかしその母屋も「全壊」状態と指定され、ブルーシートに覆われていた。

すでに屋敷前の通りの向かい側には4月にできたばかりの新しい家が立っていたが、そこに黒い瓦屋根はなかった。「元の家のように黒瓦を使いたかったんですが、業者にもう新しいものはつくっていませんよ、と言われ諦めました」と谷内前さんは淡々と話してくれた。「この家の瓦が少しでも何かの役に立ってくれれば、ありがたいと思っています」。

珠洲市正院町にある全壊状態の谷内前宅。母屋にも蔵にも黒瓦が葺かれていた。

ノスタルジーだけでは人間の生活は成り立たない。経済合理性のみならず生活の利便さを考えれば、日々物事が変化していくのはどこでも当たり前の話である。そもそもこの黒瓦自体がさほど古いものではなく、明治の半ばくらいから、赤い瓦から黒い瓦へと移り、現在の風景へと変わったものだと聞く。しかし、大量の瓦の瓦礫を目の前にし、新しい黒瓦がもう製造されていないと聞くと、今まであった美しい風景が急激に変わっていくことにこれでいいのだろうかという気持ちがどうしても湧いてくる。

今回の、共同で黒瓦をアップサイクルするという取り組みは、人々のそんな思いが形を変えた結果なのだろう。(文/AXIS 辻村亮子)![]()