INTERVIEW | テクノロジー / プロダクト

2025.10.14 10:10

iPhoneシリーズのラインナップに新たに加わったiPhone Air。

アップルが示した新しいiPhoneの姿は、まるでふたつの異なる未来像を並走させるかのようだった。極限まで軽やかさを追求したiPhone Airと、「道具」としての力強さを体現したiPhone 17 Pro。相反する方向性をあえて同時に打ち出すことで、アップルはデザインが体験をどう形づくるかという原点に立ち返っている。今回実現したデザイン部門の独占取材により、アップルがいま目指す「プロダクトの美学」が浮かび上がるだろう。

最速チップとAIカメラを搭載したiPhone 17 Pro。

iPhoneのラインアップを再定義

「私たちは“Proモデル”を再定義することから始めました」——9月10日(現地時間)のアップル社の最新iPhoneの発表会。新製品発表ビデオのなかで、英国英語でこう語ったのはアップルのデザインスタジオ(デザイン部門)でインダストリアルデザインのチームをリードするモリー・アンダーソン。今回、アップルはベーシックモデルのiPhone 17こそ従来の外観を踏襲しているが(画面サイズは大きくなっている)、カメラ性能にこだわるユーザーに定評のあったiPhoneのProシリーズを外観も設計も根本から見直し、さらには圧倒的に薄くエレガントな見た目が魅力の新カテゴリー製品、iPhone Airを発表した。製品発表会のモリー・アンダーソンは上下同色の鮮やかな紺色のプリーツプリーズ イッセイミヤケに斜めがけをしたスカイブルー(淡い水色)のiPhone Airという印象的な出立ちで、iPhone Airがアップルが提案する新たなファッションアイテムでもあることを強く印象づけた。

大胆に変わった新iPhoneシリーズについてモリー・アンダーソンとハードウェア・エンジニアリング担当上級副社長のジョン・ターナス、そしてユーザーインターフェースなどソフトウェアのデザインを担当するヒューマンインターフェースデザイン担当副社長のアラン・ダイの3名に新製品のデザインの裏側を聞いた。

モリー・アンダーソンが身につけていたスカイブルーのiPhone Air。アップル初の純正ストラップもお披露目となった。

iPhone Air:薄さと軽さの追求

薄くエレガントなiPhone Airと質実剛健なiPhone 17 Pro/Pro Max、新型iPhoneの外観は極めて対照的だ。

「我々はもちろん、製品がすべての人が素晴らしいと感じられるように最大限の努力をしていますが、おっしゃる通り、今回は製品の方向性を明確に分けました。iPhone Airについては、圧倒的なエレガンスと軽さを目指しました。チタニウムの研磨による光を美しく反射する鏡面仕上げや明るい色調にを通しても空気のように軽やかに感じられることを目指しました。

これに対してiPhone 17 Proでは、『道具』としての形を追求しました。更なる耐久性を備えており、プロフェッショナルなデバイスにすることにしました。コズミックオレンジも非常に力強い色でありながら、同時に実用的な色であり気に入っています。大胆でありながら、この電話が道具でもあるという視点を伝えてくれています。インターナショナルオレンジ(International Orange)やセーフティオレンジ(Safety Orange)の文脈で考えてもそうですし、アップルにおけるオレンジの使われ方──たとえばApple Watchのアクションボタン、Apple Vision Proのソロニットバンドのアクセント、そして初代iPhoneの着信/サイレントスイッチなど──を思い出すと、その意味が見えてきます」(アンダーソン)。

大胆な配色のコズミックオレンジは、消費者からもおおむね好意的な反応を得ている。

対極的な両者のデザインについて、もう一歩踏み込んでみよう。

iPhone Airのデザインの議論の出発点は「薄さ」だった、とアンダーソンは振り返る。そこから議論は「薄さと軽さ」の両方を追求する形で発展し、イッセイミヤケが「一枚の布(a piece of cloth)」を目指したように、iPhone Airのチームは「一枚のガラス(a piece of glass)」を目指すことにたどり着いたという。

「体験の核心はコンテンツに没入すること、FaceTimeで会話をしている時でも、写真を見ているときでも、自分のしていることと直接つながる感覚を目指しました」。

目標の設定ができたところで本格的なデザインプロセスが始まる。

「私たちの仕事のやり方、チームが経るデザインのプロセスは、まず一緒に座ってスケッチをすることから始まります。そしてそのスケッチからモデルを作り、モデルから製品の感覚をつかみます。それをグループで話し合って、何か特別なものを見つけたと感じたり、チーム全員の心に響くものが出てきたら、それを新たな方向性として設定します」。

そんなプロセスを繰り返し続けていると、「ある時、手にした瞬間に魔法のように感じられる結論にたどり着きます。そういう、何としてでも実現を目指したくなる目標の形が見つかった時点で、我々はその結論をその感覚とともにデザインスタジオ内の他のパートナーやハードウェアエンジニアにも共有するのです。そして、それを達成したいという感覚が、そこに到達するために必要な多くの発明を駆動すると思うんです」(アンダーソン)。

単純に「薄ければ良い」ということではなく、薄さにも美学が宿るのはアップル製品ならでは。

今回、iPhone Airでたどり着いたのは「ディスプレイは非常に広いのに薄くて軽い」という製品だった。「手に取ると驚かれると思います。パラドックスのような感覚ですが、それによって使う人は製品を実際よりも小さく感じます。そしてそれが製品を魔法のような、未来的なものに感じさせるのです」(アンダーソン)。

ただ、ジョン・ターナスが語るようにパラドックスを形にするのは難しい。

「これだけ薄い製品であっても、圧倒的なバッテリー動作時間、卓越した性能、表現力の優れたディスプレイ、高性能なカメラなどiPhoneとしての機能や品質を満たしていなければなりません。これを薄さという制約の中に盛り込むかは大きな挑戦でした」と彼は振り返る。

これを実現したのはいくつかの重要な決断と多くの機能を集約したチップを自ら開発するアップルの高い技術力だろう。

決断の中でも、最も大きかったのが、多くの人が未だに利用しているが、ただ電話番号を割り当てるというためだけに大きなスペースを占有していたSIMカードという古い機構を廃止し、これからの潮流であるeSIMに完全移行することだ。それによって本体に仕様を満たすのに十分な空間を確保できたという。

eSiMへの移行で内部にスペース的な余白が生まれ、バッテリー容量が増大した。

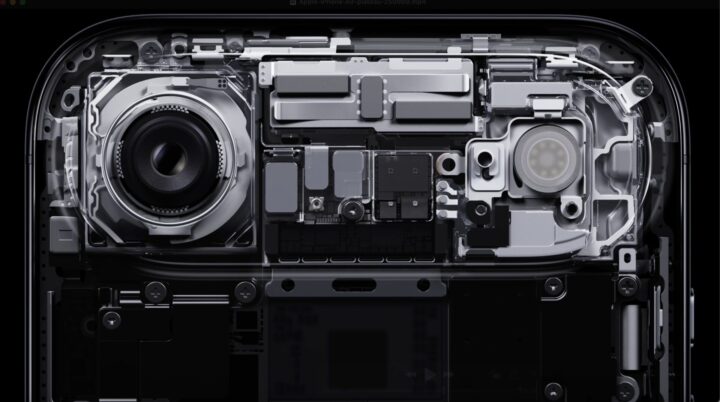

またiPhoneには、高精細なカメラ機構を搭載する上で避けられない本体の厚みのある部分があるが、アップルは今回、この「プラトー」と呼ばれるアイスクリーム用スプーン1本分くらいの横長の起伏部に主要基盤を集約させてしまった。この基盤の小型化を可能にしたのはA19 Proプロセッサだけでなく、C1XモデムとN1ワイヤレスチップという、いずれも小型で省電力に優れた高性能な通信用チップを自社開発しているアップルの高い技術力に他ならない。

プラトーに主要基盤を収めた薄型化の解答。

iPhone Airではプラトー以外のほとんどの部分はセラミックシールドで覆われたバッテリーという大胆な設計変更が行われており、そのおかげであれだけ薄型でありながら長時間のバッテリー駆動が可能になっている。

プラトー──ハードウェアとソフトウェアをつなぐデザイン言語

この「プラトー」はiPhone 17 Proシリーズにも共通するデザイン上の特徴だ。本体の横幅いっぱいに広がった「プラトー」は、対照的なiPhone AirとiPhone 17 Proが、同じファミリーの製品であることを示す大事な共通性でもあるとアンダーソンは説明する。

「デザインの観点で言えば、私たちが本当に気に入っているのは、プラトーを採用したことで生まれる製品の対称性やバランスです。アイコニックなプラトーが製品全体に広がっている様子を通して両製品の共通性を感じてもらい、明らかにこれらがファミリーであることが伝わります。製品の前面で使うコンポーネントを中央に配置できる空間を作ることができたという実用上のメリットもありました」。

iPhone Airのプラトーは両端が丸みを帯びており、水滴のようにも見えるが「ぜひ、iOSを起動して画面の右上から下にスワイプして見てください」とアラン・ダイが言う。その通りに操作をしてみると本物のガラスで外観を試作したという最新iOSのLiquid Glassのユーザーインターフェースが現れる。そのボタンなどの角が丸められた形状が、まさにiPhone Airの「プラトー」そのままの見た目なのだ。ダイはこう説明をする。

「我々デザインスタジオでは、このようにハードウェアのデザインがその境を超えてソフトウェアのデザインを統合しています。我々はこうしたデザインを行うためにハードとソフトの両方を一緒にデザインするひとつのスタジオを作ったのです」。

アラン・ダイによるLiquid Glassのプレゼンテーション映像。

このプラトーに関しては、もうひとつ驚くべきことがある。iPhoneの背面はガラスであるはずなのに、プラトーの部分の起伏がとてもなだらかなのだ。これは競合他社製品が目指していたものの技術的に難しく実現できなかったかたちだ。一体、このような造形ができた秘密は何か。

「ひとつは素材科学です。私たちは極めて耐久性の高い素材を使って製品を作っています。これは、例えば落下試験を含む耐久の信頼性の観点からも重要なだけでなく、これまではできなかったこのような造形を作り出すことも可能にしており、私たちにとっての大きな突破口となってくれています」(アンダーソン)。

プラトーの滑らかな起伏は、制約を美に転じるアップルのデザイン哲学と加工技術を象徴する。

ターナスが付け加える「私たちにはこうしたことを専門とする製造設計のエンジニアリングチームがあります。彼らは部品を正確に作ることだけでなく、部品をどう製造するかにも焦点を当てて研究開発を行っています。どうやってあの美しいカーブを作り、製品に一貫性を持たせ、非常に精密な方法で製造を実現するのか。そうしたことに秀でた人たちが集まるチームです。彼らと一緒に仕事ができるのは大きなアドバンテージです。アップルには様々な分野の専門家がいるからこそ、このような部品を作ることができるんです」。

さらにアンダーソンは「アップルのものづくりが他と違うのは、素晴らしいアイデアに辿り着いたら、それを形にできるまで諦めずに取り組み続ける姿勢」だと付け加えた。それは時折、製造方法そのもののイノベーションという形で発露する。

環境配慮と品質の両立

例えばiPhone Airでは、あの薄い筐体の内の、サイズ的にもギリギリの空間に精密で堅牢性のあるUSB-Cポートを収めるため、3Dプリンティングの技術を活用し強度とデザインを両立させている。さらに材料の使用量を33%削減することになり、環境的な意義も大きいとターナスは説明する(この技術はApple Watch 11のチタン部品の製造にも活用している)。

環境への配慮という観点ではリサイクル素材活用も重要だ。

「我々は何年も前からあらゆる場面でリサイクル素材を活用することについての話し合いを始めています。紙やアルミニウムはもちろん、その他内部コンポーネントを含めたすべての部品についてです。リサイクル素材からアルミ合金を作る技術を磨き、今ではリサイクル素材とバージン素材の違いを見分けるのが非常に難しいというレベルにまで到達でき、そのことを誇りに思っています。我々は例え製品がリサイクル素材で作られていても、これまでと同様に特別な1台と感じられるようにしたいと思っています」とアンダーソンは言う。

再びターナスが付け加える。「これは素材の見た目の話だけではありません。リサイクル素材を使うと、そこにどうしてもある程度は不純物が混入しますが、それは見た目だけでなく、強度や熱伝導性など製品の性能に影響を与えることがあります。だから、チタニウムやアルミニウムなどアップルが作り出した合金は、不純物が一定量混入しても外観や性能に影響が出ないように特別な設計を施しています。実はこれを実現するのには何年もかかりました」。

環境に配慮したものづくりでは他社を大きくリードするアップルだが、いよいよこれまでの積み上げが、他社には簡単に追いつけないレベルに達しているようだ。

誰のためのデザインか

ところでインタビューのなかでは、度々アップルがユーザーを第一に考える姿勢が語られてきた。最後にアップルはどんなユーザーを想定してものづくりをしているのかを聞いてみた。

アンダーソンは言う。「我々は誰かひとりを思い浮かべているのではありません。アップルのデザインスタジオは、製品からパッケージまですべてを全員で作っています。チームの各々が異なる経験や専門知識を持っており、世界のさまざまな国から集まってきた国際的なチームで、共生的な創造を行っています。ですから目指しているのも誰かひとりに対して正しい製品ではなく、広く大勢の人々にとって正しい製品を目指しています。それを生み出すにあたっては、とにかくチーム一丸となって開発にあたり、モデルを作り、反復を何度も重ねて、できたものを手に取って全員が繋がりを感じた瞬間、特別な何かを生み出したと思えるのです」。

今回の新iPhone発表会は「デザインとは見た目だけの話ではない」とするスティーブ・ジョブズの言葉の引用から始まった。ここしばらく大きなデザイン変更のなかったiPhoneに、これまでのなかでも最大規模のデザイン変更を施した今回の発表会は、デザイン主導企業アップルの完全復活を思わせるイベントでもあった。![]()