色や素材は、人の感情や行動の深層に触れる力を秘めている。本連載では、イトーキのCMFチームを牽引する菊池有紗が、多彩なクリエイターのもとを訪れ、彼ら/彼女らに潜む感性を探る。今回は、モダンラグジュアリーの世界を追求するインテリアデザインオフィス I IN。素材に秘められた個性を見出し、新たな輝きをまとわせることで生まれる空間は、ひとびとの心に鮮烈な印象を残していく。

2018年、照井洋平(左)と湯山 皓により東京で設立されたI IN。モダンラグジュアリーの感性を軸に、普遍的な要素へ新たな解釈を与えることで、訪れる人の記憶に残る体験を創出。彼らが手がけた空間は、その突き抜けた美しさと豊かな体験価値により高く評価されている。Photos by Koichi Tanoue

光も大切な素材

菊池

I INは、2018年に設立されたインテリアデザインの設計事務所です。CMFという観点からいくつか事例をご紹介いただけますか。今夏に竣工した松屋銀座の外商サロン「THE GINZA LOUNGE」は、色や光の使い方が魅力的です。どんなプロジェクトだったのでしょうか。

菊池有紗(イトーキ 商品開発本部 CMFデザインチーム チームリーダー)。色、素材、仕上げ(CMF)の観点から製品や空間の価値を高めるCMFデザインを実践。化学メーカーやデザインコンサルティングファームでの経験を経て、2017年より現職。オフィス家具や空間のCMFデザイン、素材開発に携わり、デザイン指針「ITOKI SENSE」を策定し、社外活動へと展開している。人の感覚に寄り添うデザインを追求しながら、トレンドセミナーや執筆活動、VIデザイン、日本流行色協会の専門委員など幅広い活動を展開し、CMFの視点から新しい価値創造に取り組んでいる。

湯山

松屋銀座とJCBカードの2社共同で運営するプレミアムラウンジを新しく設計するプロジェクトでした。本館にはすでにメインラウンジがありますが「せっかくなら本館とは違った感覚をもたせて少しライトなラウンジにしたい」というリクエストをいただいたんです。とはいえ利用するのは松屋銀座のクオリティをご存知の方々ですから、軽やかでありながら上質な空間を実現させる必要がありました。

松屋銀座の外商サロン「THE GINZA LOUNGE」の内観。©︎I IN

菊池

落ち着きとやわらかさのある、新しいラグジュアリーという感じがしますね。

湯山

最初に現場に行った時、建物の空間が奥に向かって細長く、天井も低かったんです。そういう場所で軽やかさを生むためには、空間の広がりを感じさせるようなデザインが必要でした。そこでまず、壁や天井はすべて白をベースに設計をしました。その上で、この真っ白な空間をいかにラグジュアリーにもっていけるか。それをひとつのチャレンジとして自分たちに課したんです。

菊池

白い空間全体を満たすやわらかい光が印象的です。

光を受けてほのかに輝く壁と天井が、時間の移ろいとともに表情を変える。幾度もの検証を経て生まれた独自の白が、空間に静かな緊張感と柔らかな包容力を与えている。©︎I IN

湯山

キーワードは「艶(つや)」です。銀座の街は昼と夜で雰囲気が変わりますが、共通する要素として艶があると考えました。その感覚をよりどころに、外光や間接照明などいろいろな光が空間に散りばめられるようすをイメージしました。

具体的には腰壁から天井まで到達している窓を生かし、そこからの光を室内に反射させて空間の広がりを感じる仕掛けをつくりました。光を反射させる素材はアルポリックというアルミを磨いたもの。ピアノの塗装面を研磨する技術で光がよく反射するように磨きあげています。

落ち着いたトーンの中に、「江戸紫」や赤の差し色が気品あるリズムを生み出し、伝統とモダニティが響き合う空間に。©︎I IN

菊池

ほかの事例でも、光は大きなポイントになっているのでしょうか。

照井

光を積極的に意識してきたわけではありませんが、確かに「光の扱いが特徴的」と言われることはあります。強いて言えば、光を空間のグラフィックとしてとらえているかもしれません。今回は外光があったので反射させましたが、光そのものを象徴的に見せたり、逆にあえて陰を強調することもあります。

湯山

そこにひとつ光があるだけで、空間のいろんな部分が影響し合って、想像もしていなかったような反応が起きる。光のように自然な振る舞いをする素材は魅力的で、大きな可能性を感じます。その分、扱い方も難しいのですが。光がポイントとなる設計では、1/1のモックアップをつくって何度も実験をしますね。

菊池

グッドライフ(GOODLIFE)のオフィスも興味深いです。光をシンボリックに駆使した空間は、従来のオフィス像を覆すデザインでした。

グッドライフの本社オフィス内観。オープンラウンジは、家具や照明の構成によって、軽やかでスピード感のある空間を生み出している。シンプルながらも、動きと緊張感を感じさせるデザインが印象的。©︎I IN

湯山

グッドライフは先進的な技術を用いた不動産ビジネスを展開するベンチャー企業で、オフィスのインテリアデザインを依頼された時に「自分たちの会社らしさ、ベンチャーらしさを感じられる空間にしたい」というリクエストがありました。不動産というオーセンティックで堂々とした感じと、ベンチャーのダイナミックな新しさがミックスしたようなデザインを検討しました。

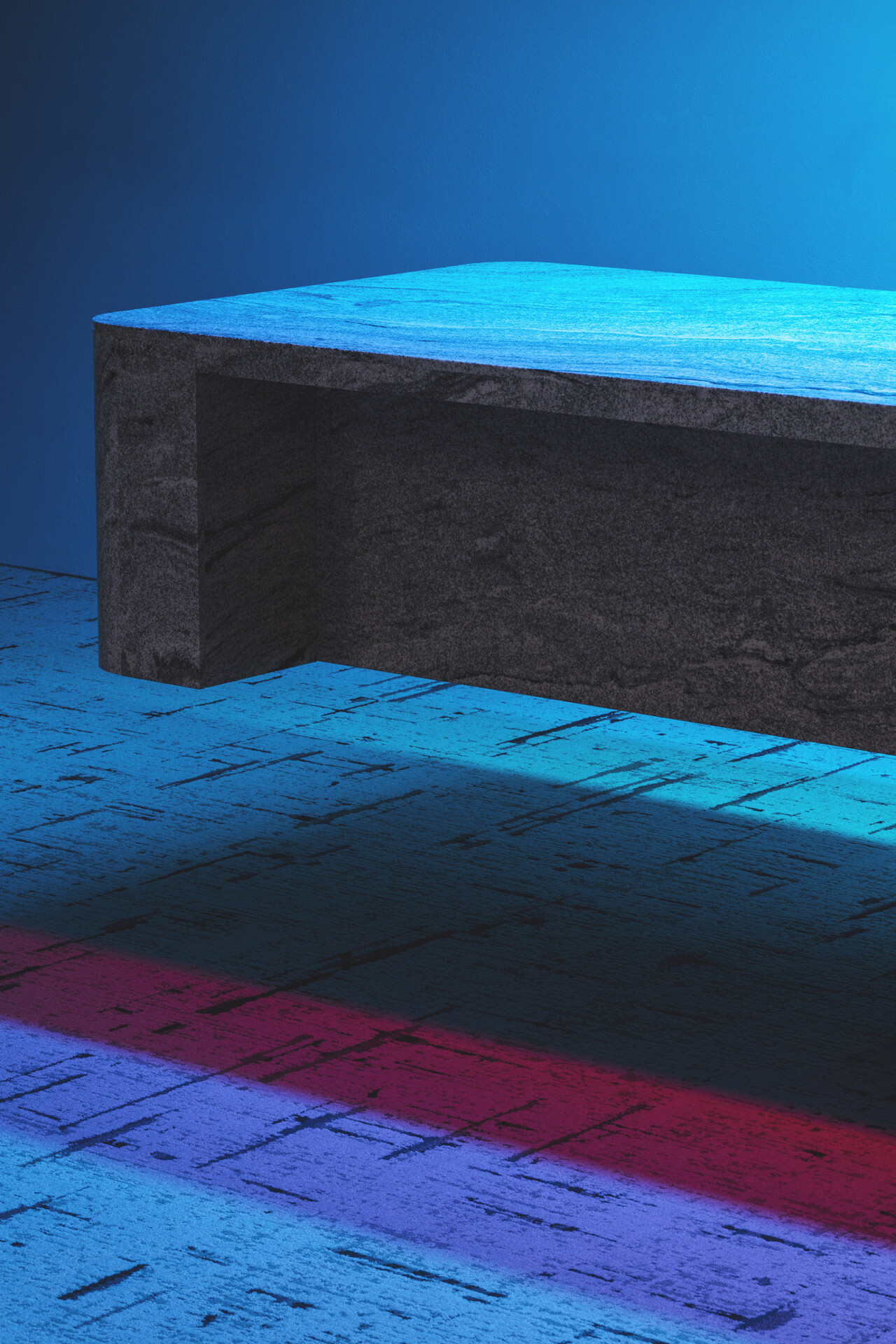

佐藤 卓さんによる会社のロゴマークを見た時に、赤、青、緑の色が光の三原色でもあるので、3つの光を混ぜてオフィス中央の大きなテーブルの上を真っ白にするという科学的な演出を考えたんです。

菊池

会社のメッセージを核に据え、それを象徴的な場所に落とし込むことで、ドラマチックな空間になっていると思います。

湯山

確かに、人の感情を動かすことを意識しています。オフィスに限らず、どんな仕事でも「感動を届けたい」という気持ちで臨んでいるんです。

大胆な造形のカウンターテーブルに、グッドライフのロゴを象徴する3色の光が広がる。©︎I IN

ものの役割を捉え直す

菊池

大阪・梅田にある「ブルーボトルコーヒー」の店舗については、どのような工夫をされたのでしょうか。

照井

コロナ禍の直後で、4年ほど前のプロジェクトですね。ブルーボトルコーヒーが大阪への初出店だったこともあり、ポイントはいかに分かりやすいメッセージを届けられるか。街なかでこの青いボトルのロゴを見つけた瞬間のうれしさを空間全体で表現しようと、いろんな素材を駆使して「青」を散りばめました。

例えば、テーブルの天板は青く見えますが、実は無色透明のガラス板を重ねているんです。一箇所だけ、ガラス板のあいだに青いシートをはさむことで、色が拡散されて青いテーブルに見えるわけです。日頃からそうした素材のスタディをしていて、この時も透過や陰影といった光の現象がインテリアデザインとして表に出てきた感じです。

「ブルーボトルコーヒー 梅田茶屋町カフェ」1階の内観。店内各所に青色のガラスを配し、ブランドのアイデンティティとメッセージを空間全体に印象づけている。©︎I IN

菊池

今年3月に開業した東京品川の高輪ゲートウェイ駅でもブルーボトルコーヒーの店舗を設計されています。同じお店でもまったくコンセプトが違いますね。

「ブルーボトルコーヒー高輪カフェ」全景。空間の奥行きや動線の展開によって「新たな世界へ入る感覚」を表現している。©︎I IN

照井

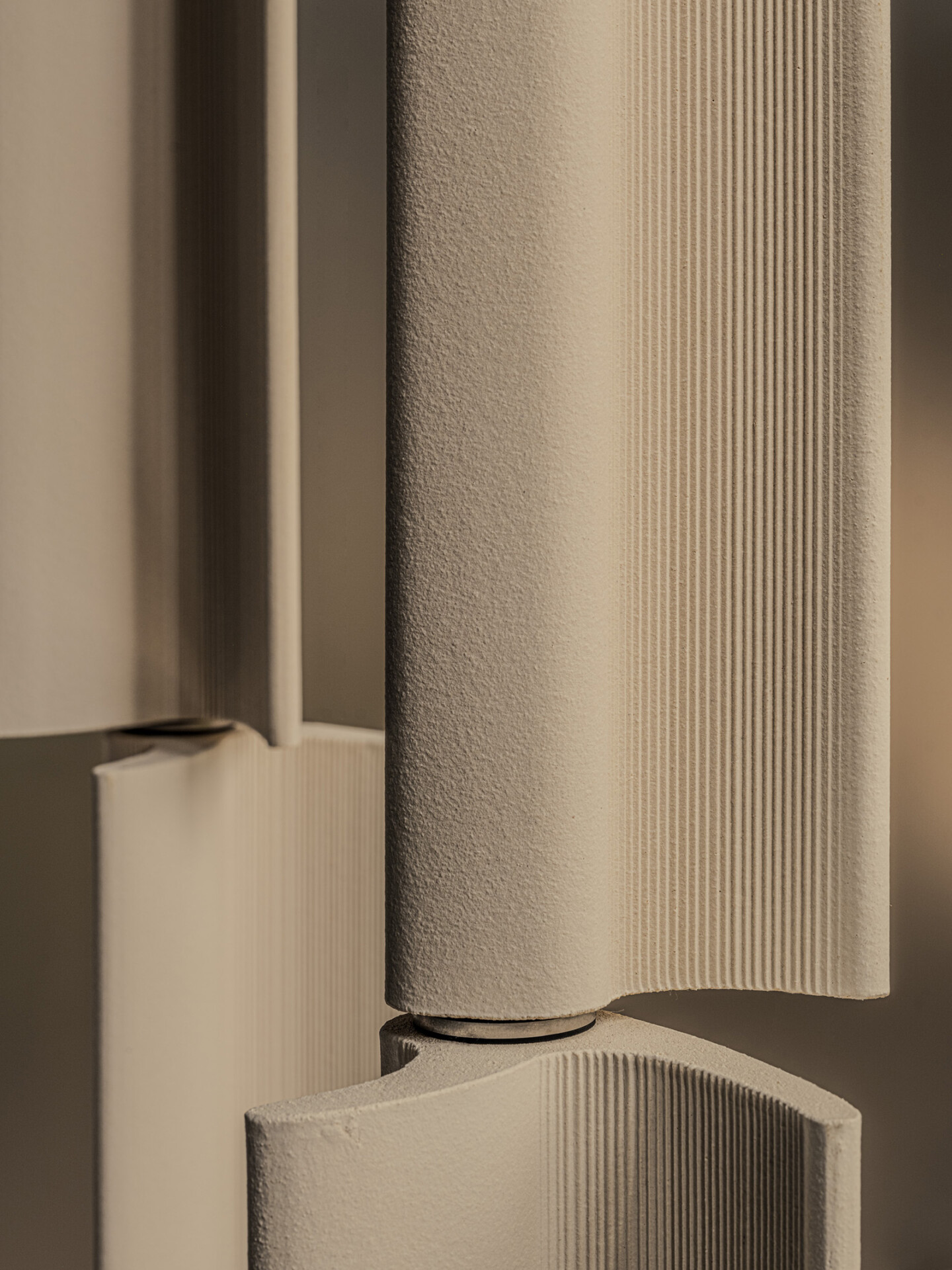

もともと高輪という場所が、鉄道や船舶が江戸に入る時のゲートウェイだったことから、ゲート(門)の形や、当時の石材を用いて現代版にアップデートすることを考えたんです。施設自体として掲げるテーマが「100年先の心豊かなくらし」で、クライアントであるブルーボトルコーヒーと「100年後に残ることは何か」について議論を重ねました。その結果、お店での対面接客を見直し、1対1のコミュニケーションを活性化するような設計に辿り着いたんです。注文の場所と受け取りの場所を明確に分けて、さらに壁で視覚的なノイズを減らすことで、利用者と店舗スタッフがしっかり向きあえる空間になりました。

素材と形状には、かつてこの地を囲っていた石垣の構造や質感を引用している。©︎I IN

菊池

石という素材は重くて硬い印象がありますが、触り心地がよさそうで、空間としての調和もよく感じられます。

湯山

石を丸くやわらかく見せたいと考えました。どの案件でもそうですが、「石はこうあるべき、ガラスはこう」といった固定概念から離れ、少しでも違う角度から捉えてみたいと思っています。一言で石といっても、御影石と石灰岩(砂岩系の石)では印象も変わりますし、今回のようにやわらかな表情を生み出すために、ブロックの状態から加工を行うこともあります。

菊池

アーティゾン美術館を併設するミュージアムタワー京橋では、オフィス棟のロビーに大きな植栽のプランターをはじめ、いくつもの素材を取り入れています。異素材の組み合わせが面白いですね。

「ミュージアムタワー京橋」受付ラウンジスペース。もともと備わっていた金属ルーバーの静的な仕上げに、暖かな光と色を加えることで、温もりを感じさせる空間へと刷新した。©︎I IN

湯山

これはリニューアルのプロジェクトです。もともと竣工当時の内装が、金属の質感をメインにしたシャープで削ぎ落とされた空間でした。クライアントから、テナント企業のビジネスパーソンが自社フロアとの行き来だけではなく、そこに滞在できるようにしたいとのこと。既存のステンレス壁や天井の金属のルーバーを生かし、大きな工事をすることなく雰囲気を変えたい、というリクエストでした。

注目したのは光と、面積として大きな床の素材です。モノトーンだった床には暖色系のカーペットを敷いて、壁や天井の金属素材に反射させたやわらかな光と合わせて、温かい生命感をもつ空間をイメージしました。いくつか動的な要素もあったらいいなと考えて、空間に動きを生み出すセラミックのアートワークやサウンドインスタレーションも新たに制作しています。

ラウンジスペースに設置されたセラミックのパーテーション。建物外装のルーバーと同じ形状。©︎I IN

日本発のラグジュアリーデザインを世界へ

菊池

I INにおけるふたりの役割分担はありますか。

照井

開業した7年前からふたりでやっていますが、それぞれが案件を担当するスタイルで、特に役割分担はありません。例えば、今は湯山がオフィスのプロジェクトにかかっていて、僕は少し余裕があるので「じゃあ次の店舗のプロジェクトをやるね」という感じで、自然に担当が決まっていきます。

菊池

I INとしてのデザインの方針や仕事の進め方、ルールなどは決めているのでしょうか。

照井

ルールはありませんが、前職の事務所が同じだったので、良いと思う感覚は共通しているかもしれません。長年一緒にやっているから目指すべきゴールや方向はなんとなく同じ、でもアプローチだけがそれぞれ違う。知らない人が見たら、この案件はどちらが担当したか、たぶんわからないと思います。僕らが個々に立つというよりも、I INというひとつのキャラクターが立つことを目指しています。

菊池

阿吽の呼吸ですね。情報共有やすり合わせはどのようにしていますか。

湯山

プロジェクトの初期段階に、ふたりで「なんとなく、これでいこうかな」といった話をします。未完成の案やアイデアも共有しますが、あまり具体的なビジュアルを見せ合ったりはしません。なるべくお互いの言葉を介して、頭の中でイメージを共通化していくことが多いですね。言葉は形がないからイメージが膨らむ。お互いの言葉を通して素材感や可能性を想像していく感じです。

菊池

写真やムードボードを持ち寄ったりはしないですか。

湯山

もちろんクライアントに説明する時には持っていきますよ。でも、ふたりで話すときにはそれを出発点にしないようにしています。ただ、映画作品が共通言語になることはあります。映画の鑑賞体験は、空間があり人が動いていて、奥行きが感じられる。そのため僕らの場合、「あの映画のあのシーンみたいな」と言えば、感覚を共有しやすいかもしれません。

菊池

普段、具体的なビジュアルでイメージを共有しながら進めることが多いのですが、一方で「あそこで見た、こういう感じ」といった共通の体験から出てくるイメージで対話できたら理想的だな、とも思います。それを映画や言葉をとおして共有しあえるふたりの関係性が素敵ですね。

照井

ふたりで活動していて良いと感じるのは、どちらかがプロジェクトに深く入り込んでいるときに、もう一方が外側からそれを俯瞰できることです。プロジェクトが長期化すると途中でプランを変えにくくなることもありますが、そうした局面でも冷静な視点を保てます。

今はふたりですが、いろんなトップがいる事務所にしていきたいと考えているんです。社名の由来でもある、いろんなI(個)がIN(入って)いる集合体。I INには、インテリア、インタレスティングなど僕らが大事にしている言葉の意味も含まれています。

菊池

最後に、これからどんなお仕事をされていきたいか、それぞれの展望をお聞かせください。

照井

デザインが好きな方はもちろんですが、デザインに興味のない人にも「デザインで空間はこう変わるんだ」ということを伝えていきたい。例えばコンビニやスーパーもそうだと思いますが、大規模に展開するからこそデザインにできることがあると思っていて。そういう領域にもインテリアデザインを広げていきたいです。

湯山

僕は、日本から発信するインテリアデザインをもっと世界に広げていきたい。例えば日本の資本で5つ星ホテルを建てる時も、海外のインテリアデザイナーが起用されることが多い。日本のインテリアデザインにはラグジュアリーはできない、といった認識があるような気がして、そこを変えたいんです。日本人ならではの感性を生かし、世界に通用する新しいラグジュアリーやインテリアデザインを提案していきたいです。

クライアント向けに図面やプレゼン資料を持参するための重箱。資料を取り出す一連の動作までもが、デザインの延長として美しく演出されている。

I INが年末年始の顧客向けギフトとして制作している素材のオブジェ。毎年素材が変わる。これまでに使用してきた素材:アクリル(2018)、ステンレススチール(2019)、木(2020)、オーガンジーファブリック(2021)、テラゾー(2022年)、ガラス球(2023)、セラミックタイル(2024)、アクリル(2025)。

心地よさの探究

湯山

菊池さんのチームはCMFトレンドのリサーチをされているとのことですが、オフィスのインテリアデザインにおいて、トレンドはどのくらい重要な要素なのでしょうか。

菊池

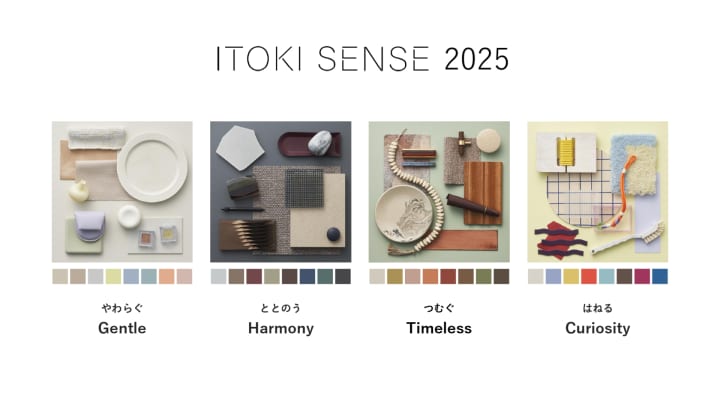

より良い空間をつくるために、私たちは「ITOKI SENSE」を約2年ごとに更新しています。オフィスにもトレンドは大切な要素ですが、ファッションのように短期間で大きく変わるものではないと考えています。私たちのベースにあるのは「オフィスにおける心地よさ」です。心地よく感じられる素材感や色の組み合わせとは何かを、時代背景や人々の感情の変化を踏まえてリサーチしつづけています。瞬間的に目を引くものよりも、時間を経ても魅力を保ち続けるデザインを目指すように心がけていますね。

照井

「心地よさ」を軸に、素材や色、空間全体を視野に入れてデザインされているんですね。インテリアデザインは床や壁などの内装材の組み合わせだけでは十分とは言えず、どういった体験が生み出せるかが大切です。イトーキさんのそうした姿勢に共感しました。(文/いまむられいこ)

※本連載は、イトーキと共同企画し制作しています。