及源鋳造(おいげんちゅうぞう)の[石膏原型]展から。原型だけでなくつくり方も丁寧に説明されていた。展示に際し、石膏の剥離剤でもあるアルカリ性のカリ石鹸で洗って白い状態に戻してあった。

鉄器の型は砂でつくる

金属を溶かして、型に流し込む工芸技術、鋳造。梵鐘、仏像、武具、貨幣。人類は、「型」に金属を流し込み、さまざまなものをつくってきた。木は風雨にさらされ朽ちていくが、鋳造は、丈夫でそして長く保つことができるように、金属にかたちを移す技術だ。人類は繰り返し使える型をつくる技法を編み出していった。

岩手の南部鉄器は、昭和50年に当時の通産省により指定された伝統的工芸品の第一期指定品だ。南部鉄器と一語で呼ばれるが、産地は新幹線の駅の盛岡と水沢江刺というふたつの地域に分かれる。水沢江刺では1088年には近江の鋳物師(いもじ)を招いて鋳造を始めた*1)という。これは、盛岡が江戸中期に京都から釜師などを招いたと言われる歴史より、はるかに古い。

江刺郡田茂山、今で言う水沢羽田(はだ)のあたりでは、「砂鉄、餅鉄、木炭、粘土、北上川の砂」*2)という、鉄器づくりに必要な良質な素材に恵まれ、鉄器が地場産業となった。南部鉄器を代表するメーカーのひとつ、岩手県奥州市の及源鋳造株式会社のホームページに、及川久仁子社長は「岩手の冬は長く、5カ月ほど続きます」と書いている。

長い冬の間、炉端で常に湯を沸かす鉄瓶や鍋をつくることは、まさに地場の産業であり、多くの社員は工芸作家というより、”仕事”と割り切っているかもしれない。だが、日々の仕事の積み重ねで技術が上がれば、職人としての誇りを持ち始めることは想像に難くない。

1)2)「キュポラ・浪漫」 水沢鋳物工業協同組合編(平成2年)

「伝統工芸」という言葉は、「手づくり」や「一点もの」などと結びつけられることが多い。だが、手間がかかれば時間もかかる。時間がかかれば数ができない。大量生産できなければ価格は高くなる。「手間がかかって、美しく、希少性があるから、価値がある」ということには一理あるが、毎日使うものにかけられる金額には限りがある。またすぐに手に入らないというのももどかしい。

鋳物は、型に湯口(溶けた鉄のことを“湯”と呼ぶ)という穴があり、そこに溶けた金属を流し込み、固まったら型を外す。南部鉄器の型は砂でつくる。砂型をつくるには「焼き型」と「生型(なまがた)」のふたつの方法がある。

南部鉄器の工場には、生型の「プレート」が並んでいる。写真・小笠原鋳造所

焼き型

砂で製造した型を一度焼成する。焼き固めても砂には耐久性はないので、数回使えば、またつくり直さねばならない。専用の鉄の型紙は実に簡単なもので、鉄瓶の断面の半分の型を、ぐるっと丸く回転させて作製する。あられ模様は、ひとつひとつ押棒またはアラレ棒とよばれるオリジナルの補助工具で押していき、具象の模様の場合は、図面を専用のヘラなどを使って手作業でトレースする。必要最低限の規則性を保ちながら、ほぼ手作業で繰り返し模様を押していく。手間がかかる分、味は出るが値段が上がるし、数もできない。

生型

図面を見て、今回の話の主役である石膏原型師が石膏で立体に仕上げる。石膏原型は削って修正が出来るほど柔らかい。もどかしく感じるが、まず一度耐久性のある鋳型をつくる。鋳型の中に、石膏原型と同じ形の空洞がつくられるので、そこに熔けたアルミニウムを流し込み固めると、石膏原型のコピーが出来る。それを元に「プレート」と呼ばれる量産型を作製する。

写真は小笠原鋳造所のもの。

プレートを嵌めた専用の機械に砂を詰めて圧縮すると、砂でつくられた鋳型ができる。砂でつくられた鋳型は鋳込み場に移動される。隙間の部分に鉄を流し込み、器物が成形される。ただし鉄は冷める3〜4%ほどと収縮するため、原型はそれを織り込んだサイズにしなければならない。すべての型の元は石膏型にあり、器物の形は石膏型が肝なのだ。生型はまさに「生の砂」の状態なので、鋳込み後、即座に崩すことが出来、またその材料は次の生型に利用され、リサイクルにも長けている。

生型によって、型を作るスピードは飛躍的に上がる。これは生産の近代化への道でもあるが、そのためには資本が必要だ。及源では、1937年ごろ工業鋳物産業が盛んな川口から技術者を呼び、この生型の技術を習得したという。また、この生型を取り入れることで、一部労働環境も改善されたのではと思う。職人の加減によって出来不出来が大きく影響し、いくつもの工程を経ないと完成しない焼き型に比べ、生型での歩留まりは飛躍的に上がり、職人の精神的負担が軽減されたかもしれない、などといにしえの現場を想像するのだ。

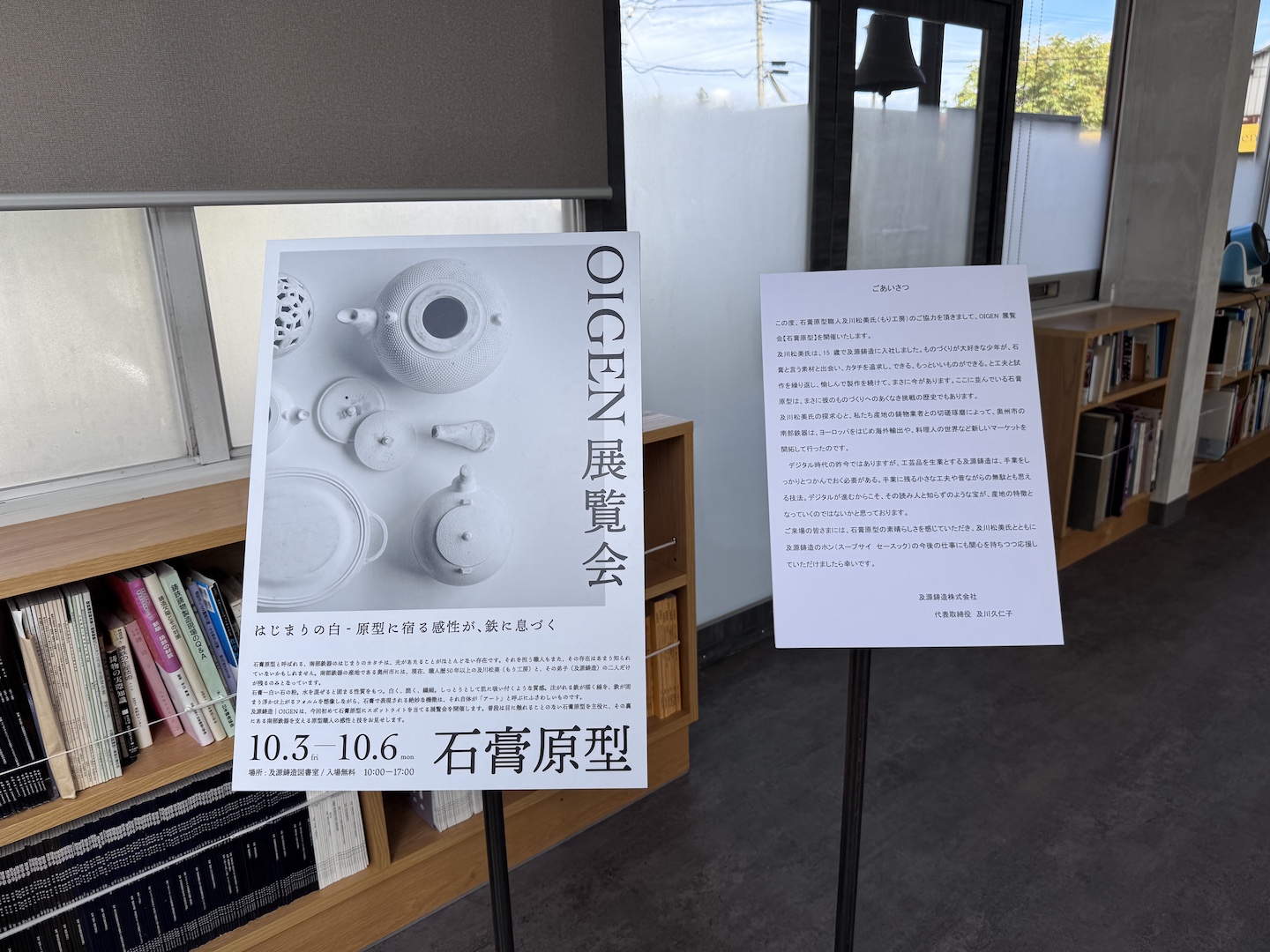

石膏原型展 はじまりの白—原型に宿る感性が鉄に息づく

こうした量産のためのプレートをつくる「石膏原型」にスポットを当てた展示会が、2025年10月、及源本社の図書室で開かれた。この展示会の挨拶を一部、引用する。

社員の勉強のため、及源には図書室があり、多くのデザイン書が所蔵されている。この図書室で石膏原型の展示会が開かれた。

石膏原型と呼ばれる、南部鉄器のはじまりのカタチは光が当たることがほとんどない存在です。それを担う職人もまた、その存在はあまり知られていないかもしれません。(中略)普段は眼に触れることのない石膏原型を主役に、その裏にある南部鉄器を支える原型職人の感性と技をお見せします

デジタル時代の昨今ではありますが、工芸品を生業とする及源鋳造は、手業をしっかりとつかんでおく必要がある。手業に残る小さな工夫や昔ながらの無駄とも思える技法。デジタルが進むからこそ、その読み人知らずのような宝が、産地の特徴となっていくのではないかと思っております。

及源で原型師の仕事を習得し、現在は独立して外注として仕事を受けている及川松美さん(この地域は及川姓が多く、会社の親戚筋ではない)の50年に亘る仕事と、現在、及源で働くタイ出身のホン(SUEBSAI SEKSUK)さんにスポットを当てた展示会だ。

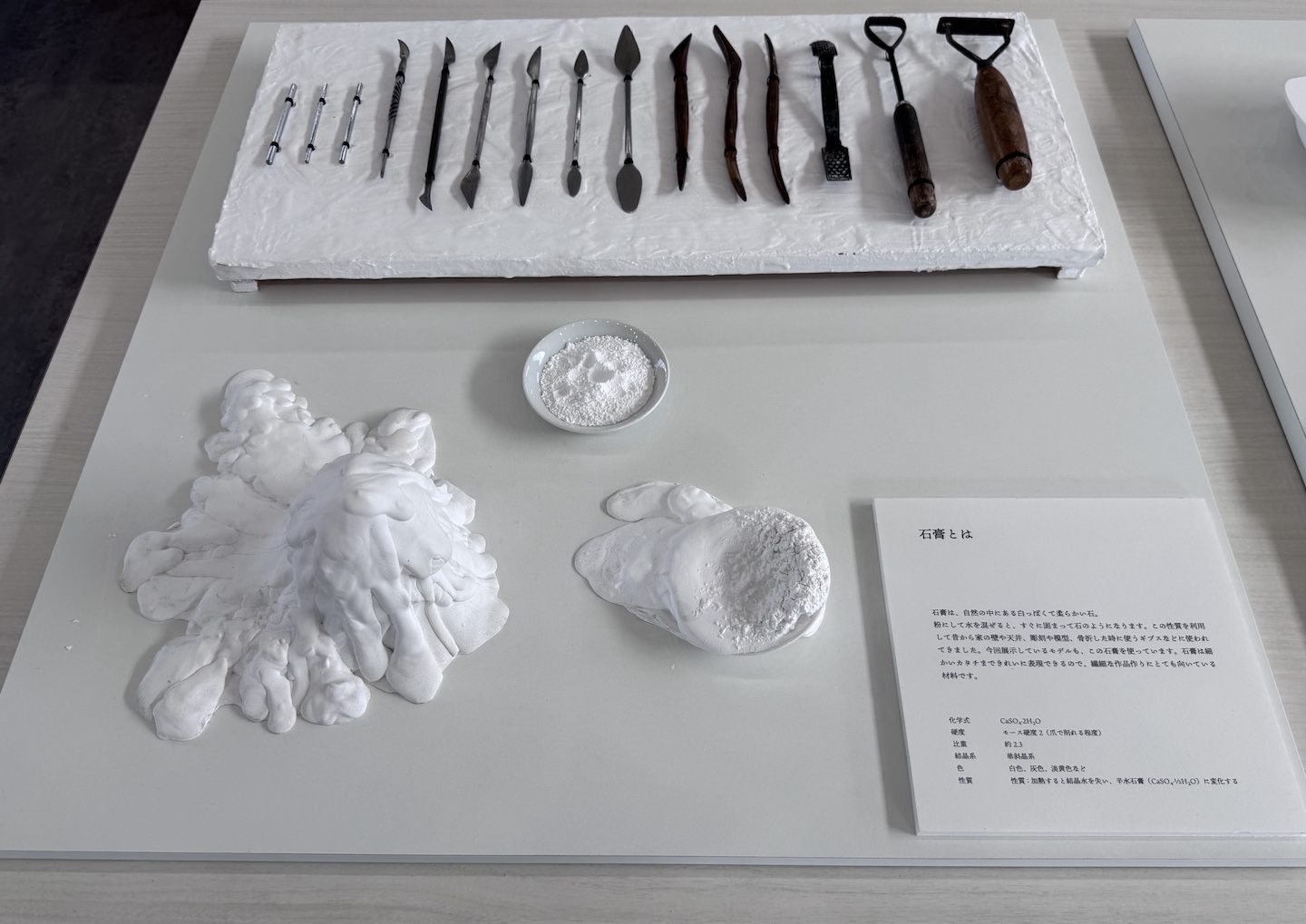

素材である石膏の説明(化学記号も書かれている)と道具。さまざまな技法も、丁寧に説明されていた。

原型師は二次元の図面をもとに、三次元に落とし込む仕事だ。通常、鋳型が出来た段階で割れやすい石膏原型は、役割を終え場所も取るため破棄されることが多い。しかし及源では社内体質として石膏原型を保管していた。一部は11年の東日本大震災の際に破損してしまったが、残った石膏型に今回、日の目を当てたのだ。

及源では社内で職人も育てており、23年から原型師としての道を歩み始めているホンさんへの応援の意味もある。ちなみに、ホンさんが修行を始めたのは50歳を過ぎてから。修行は若いうちに始めるべき、と思われがちだが、早く始めても続かなければ意味がない。実際、今まで何人も仕事を習得する前に会社を出ていった若者がいる。

松美さんは、「最初は会社から任じられた仕事だったが、小さい頃から絵心があったこともあり、今はこの仕事が楽しくて仕方ない」と常に語るそうだ。あてがわれた仕事をこんなふうに楽しめる人は幸せだ。ホンさんもその松美さんの背中を見ながら、研鑽に励んでいる。

この展示会をSNSで知り、美濃地域の窯業従事者から連絡が来たという。窯業の原型師という仕事が風前の灯の今、出来上がる素材は違えど、同じ石膏原型を利用していることで興味を持ったそうだ。この展示会を見て、職人が手でつくるその仕事を無くしてはいけないと、再認識したようだ。

読み人知らずのような宝

「鋳込んだ後、鉄は収縮するので原型は少し大きくつくります。気づかないぐらいの差ですが、そのことに気づくお客様もいらっしゃいました」と、及川社長。

石膏原型展を見せていただいた後、社長が工場を案内してくれた。各工程に、それぞれの仕事に誇りを持っている立派な職人がいる。だが日々の仕事は実際には地味で地道だ。淡々と、自分の仕事をこなす職人ひとりひとりに、「各工程を担うあなた方の仕事も、“読み人知らずのような宝”であるんだよ」と、社長は密かにこの展示会から伝えていたように感じた。

今の世の中、原型は3Dプリンターでつくろうと思えば簡単にできる。だが「松美さんがつくったものだと、全然ニュアンスが違う」と、及川社長は熱く語る。しかしそれは、決して見てわかるような手づくり感があるわけではない。

かたや、データを読み込み、プログラミングで3次元をかたどる3Dプリンター。こなた、2次元の図面を脳みそで理解し、人が手で3次元に落とし込む石膏原型師。石膏原型師も手跡は残さないが、一度脳みそを通して、手に落とし込んでつくり上げた原型は、やはりどこか違う。

地場産品を扱う人間としては、職人がつくった石膏原型から生まれたものを、知らずとも「なんだかこっちが良い」と、手に取るような感性・感覚を持ち続けたい。![]()