東京都立大学大学院 システムデザイン研究科 インダストリアルアート学域の授業「インテリアデザイン特論」において、学生の皆さんが3チームに分かれ、第一線で活躍するデザイナーや建築家、クリエイターの方々にインタビューを実施。インタビュー中の写真撮影、原稿のとりまとめまで自分たちの手で行いました。シリーズで各インタビュー記事をお届けします。

廣村正彰さんに聞く

「気づきを生むためのデザイン」

グラフィックデザイナーとして、美術館や教育機関、企業のCI、VI、サイン計画など、幅広いプロジェクトを手がけてきた廣村正彰さん。いくつかのプロジェクトの事例をとおして、廣村さんが考えるデザインの役割について聞いた。

デザインとは新しい体験をつくること

――ロゴやサイン計画などのさまざまなプロジェクトを手がけておられますが、ご自身の一貫したデザインに対する理念があればお話いただけないでしょうか。

グラフィックに限らず、すべてのデザインに共通することだとは思いますが、デザインとは目的にどう辿り着くかが重要だと思います。デザイナー個人の理念のようなものはあるにはありますが、それは表に出さないようにしています。最善の答えが出るのであれば、自分のアイデンティティはそれほど気にしていません。

持論があるとすれば、デザインというものは新しい体験をつくることだと思っています。それを生むために意識すべきデザインの本質として、機能的であること、美的であること、理解しやすいこと、快適であること、変化をもたらすこと。この5つを基本に考えています。

――デザインの本質というものを意識するきっかけはあったのですか?

明確なきっかけはありません。仕事をするなかで課題に直面するたびに試行錯誤して辿り着いたという感じですね。特にグラフィックは表現的に面白いということが優先されがちですが、そうすると本来の目的を失うこともある。何より大切なのは伝わるということです。そして伝えるためには、理解する・認識するということはどのようにして起きるのかを考える必要があります。

まず、最初に面白いとか、あれはなんだろうとか、びっくりしたとか、そういう気づきを生むことでしか認識はされない。だから、気づきによって、ふだんなら数パーセントしか稼働していない脳が一瞬にして活性化する状態をどうつくるか、ということをいつも考えています。

空間の役割から答えを導き出す

――気づきを生むためのデザインはどのような発想からスタートするのですか?

優先して考えるべきなのは、その施設や空間が誰のためにあるのか、空間の役割は何なのかということだと思います。

――廣村さんの手がけられた施設のサインを見ていると、素材に独自性を感じますが、それも気づきを生むためのアプローチですか?

気づきを生むためにテクスチャや質感が大きな役割を果たしてくれると信じています。さまざまな素材が混在している中に特徴のあるものが入ると、そこに存在感が生まれると思うので、それをうまく利用したい。例えば、私が2020年にVIとサイン計画を担当したオムロンのオートメーションセンターは、美術館などの公共施設とは違ってBtoBのプロフェッショナル向けの施設です。だから、わかりやすさよりも専門性に訴えかけることを意識しています。メッシュや木工板などの建築的素材を使ったプリミティブで質感を感じさせる表現が、オムロンの先端技術との対比を生み出し、面白いのではないかと考えました。

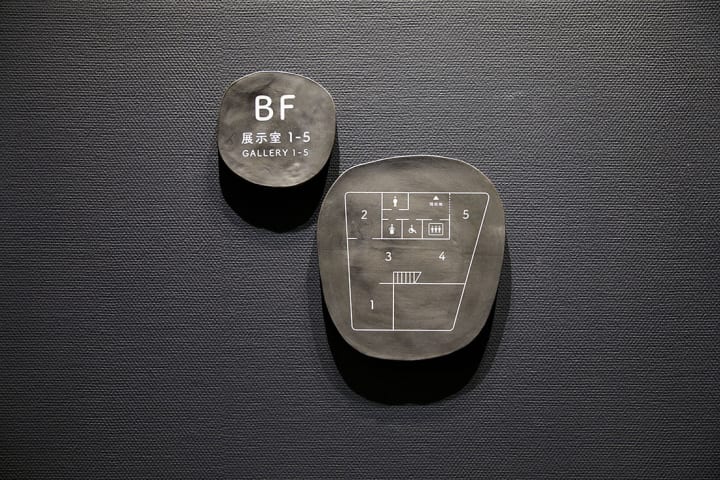

つまり、空間の役割から導き出して、いちばん気づきを生みやすい表現方法を選んでいるんです。 2020年にサイン計画を手がけたヨックモックミュージアムの場合は、陶器の美術館だからサインも陶器にしようということになりました。陶芸作家の方にお願いをして試作品をつくっていくなかで、質感と情報を同時に感じられる形を導き出していきました。発想も形状もシンプルに思われるかもしれませんが、いろいろな出会いとプロセスを経て、最終的な形に辿り着いているんです。

廣村さんがサイン計画を手がけたヨックモックミュージアム。展示されているパブロ・ピカソのセラミック作品のコレクションにちなんで、館内のサインにも陶器が使用されている。

空間とサインの調和

――サインデザインは質感だけでなく、位置や形も重要なファクターになってくると思いますが、その点についてはどのような発想プロセスを辿っているのでしょうか?

グラフィックデザインというものは静止画ですが、見る人には動きがあります。歩きながらどう見えるのか、大人と子どもの見え方の違い、空間のボリューム感や連続性など、いろいろなことを考えています。しかし、納品段階で決めたとしても、実際にでき上がった空間に入ってみると他にもたくさんの要素との兼ね合いがあることに気付くので、その場で高さや位置を微調整していきます。

――サインを入れにくい空間などもあるのでしょうか?

あります。僕はサインが少なくて感覚的に構造がわかる空間が理想だと思っています。サインの役割とは、建築的な空間を阻害しないことと、わかりやすく素早く認識してもらえるように空間と調和していることが理想です。そのような意味で空間構成がサインデザインに与える影響は大きいんです。

――ひとつのプロジェクトに対してどれくらいのプランをつくり、そこからどのように選んで、ひとつに絞っていくのでしょうか?

プロジェクトの規模や内容にもよるのですが、サインデザインの場合は3案くらいのアイデアを出してからクライアントと相談します。ロゴマークなどの場合は20から30案くらいを検討して、3~5案くらいに絞ったものを見ていただきます。

――何案かアイデアを出す場合は、それぞれどれくらい方向性が異なるものなのでしょうか?

オリエンテーションをしているうちに、あり得ない方向性というのが定まってくるので、そこまで広げることはありません。ただ、後からやっぱり違う案にしましょうと言われるのがいちばん困るので、そうならないように最初はあらゆる可能性を考えます。その中からこれはないだろうというものを消して、絞っていきます。

――最後に、廣村さんは大学で教鞭をとられていますが、デザインを学ぶ学生に対してアドバイスをいただけますか。

学生のアイデアはとにかく練られていないと感じることが多いんです。最初に思い付いた以外のアイデアを熟考するとか、表現をもっとブラッシュアップするとか、そういう着地力がとにかく不足している。逆に言うと、発想力に関しては社会人と大きな差はありません。だからこそ学生のうちは発想力を磨く期間として、気の合わない教授の言うことなど気にしすぎずに、自分は一貫してこういうテーマで制作したいという軸を考えながらやると、大胆な発想力を培えると思います。 (取材・文・写真/東京都立大学 インダストリアルアート学域 晏舒揚、臼井佳音、北原大知、瀬能海翔、中山紗綾香、山縣香子、山口桃代)

廣村正彰/1954年愛知県生まれ。武蔵野美術短期大学商業デザイン専攻科を卒業後、田中一光デザイン室を経て、1988年に廣村デザイン事務所を設立。美術館や商業施設のCI計画、VI計画やサイン計画などを中心に、幅広いグラフィックデザインを手がけている。主なプロジェクトにARTIZON MUSEUMのサイン計画、すみだ美術館のVI・サイン計画、TOKYO2020スポーツピクトグラム開発など。2016年から多摩美術大学客員教授を勤める。

_