PROMOTION | コンペ情報 / ソーシャル

2025.05.16 11:28

Photos by Takuroh Toyama

グッドデザイン・ニューホープ賞は、2022年に設立され4年目を迎えるデザインアワード。「物のデザイン」「場のデザイン」「情報のデザイン」「仕組みのデザイン」という4つのカテゴリーを設け、従来のデザイン領域にとどまらない優れた作品を表彰し、将来のデザイン分野の発展を担う新しい世代の活動を支援している。

本記事では、2024年度の最優秀賞「アドベンチャーBOX」を手がけた猪村真由・板谷勇飛・松井晴大の3名と、同アワードの審査委員を務めた内田友紀にインタビュー。病気と闘う子どもたちのために生まれたこのデザインは、どのような背景を経て誕生し、評価を得たのか――経緯とそのデザインの可能性を紐解いていく。

「アドベンチャーBOX」

“子どもをなめない”プロダクトを目指して

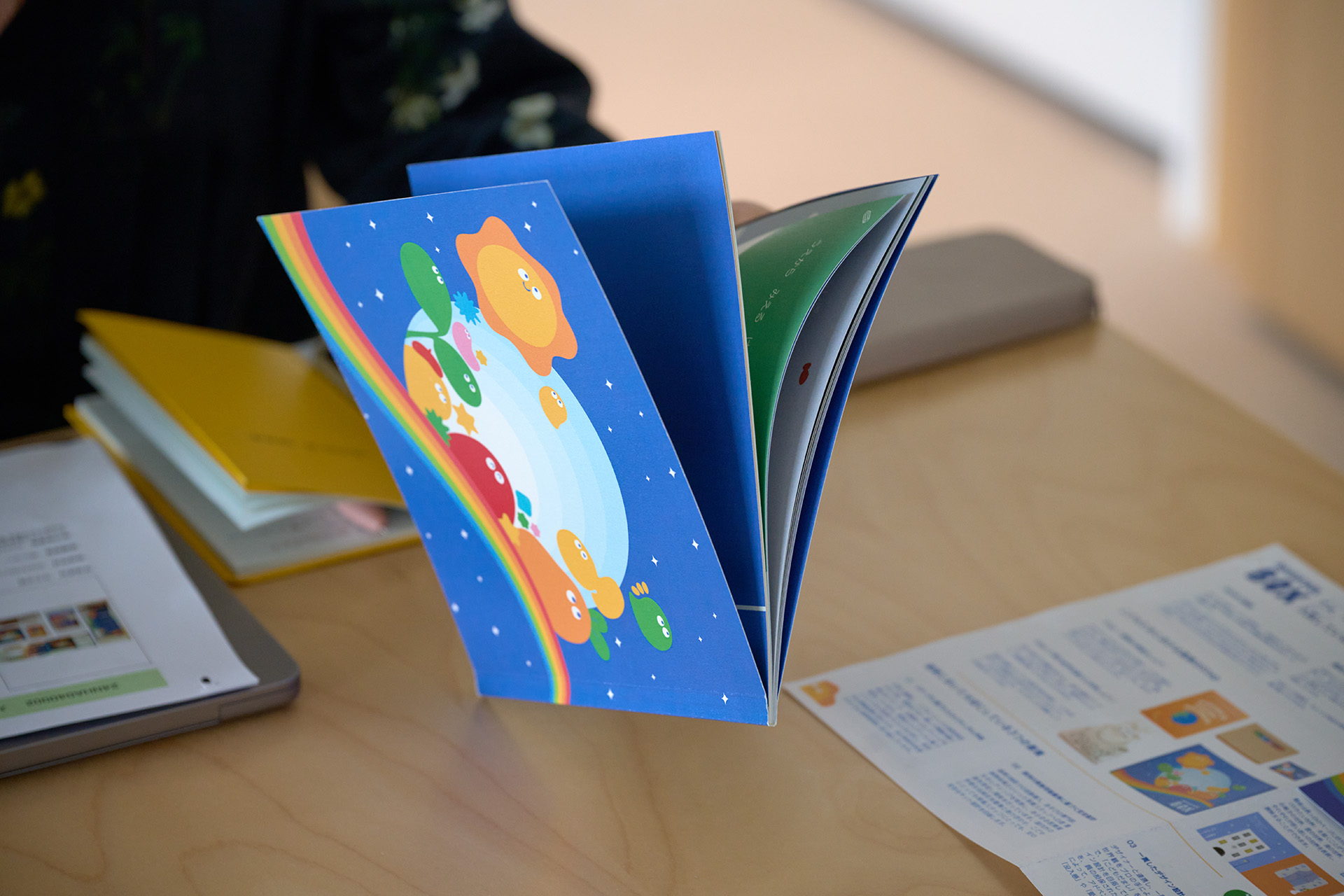

最優秀賞に選ばれた「アドベンチャーBOX」は、ゆるやかな曲線で構成された複数のカラフルなキャラクターが踊り、思わず手を伸ばしてしまうようなデザインの箱。その中にはクレヨンや絵本をはじめメンバーズカードやこのBOXの使い方を記したぼうけんの説明書などが同梱されている。

猪村は、自身が幼い頃に大切な友人を小児がんで亡くしたことから、病気を抱える子どもたちに遊びをとおして“生きる力”を届けたいと思いつづけ、看護大学へと進学した。この作品は病院へ入院している子どもたちに向けてつくったものなのだと語る。

猪村真由(いむら・まゆ)/1999年生まれ。NPOや行政でのインターン、病児のあそび支援を行う医療系学生を対象にした学生団体の立ち上げを経て、2024年にはChild Play Lab.を主宰。病気を抱えて生きる子どもたちを対象にした遊びブランド「POCO!」を運営し、現在は数カ所の病院と連携しながら「アドベンチャーBOX」「アドベンチャーASSIST」の開発に従事している。

「大学で看護について学びながら、医療機関などでボランティア活動をつづけ、どうにか自分なりにできることはないかと模索していたんです。そんななか、当時流行していた新型コロナウイルス感染症によって病院での活動が難しくなりました。そこで唯一病院の中と私たちを繋いでくれたことが、“物を送る”という行為だったんです。入院中の子どもたちに、非接触でも起こせるアクションだと気づきました」(猪村)。

この発見が、アドベンチャーBOX の原点になった。子どもたちに病院の外にも自分の幸せを願ってくれる人がいると感じてほしい。猪村の原体験が、具体的なプロダクトの構想へとつながっていった。そして、この計画に賛同したのが、学生時代からの友人であり、映像制作などを手がけるIDENCEの板谷だ。

板谷勇飛(いただに・ゆうひ)/2001年生まれ。IDENCE 代表取締役兼クリエイティブサークルsense.ファウンダー。猪村とは学生時代からの友人であり「アドベンチャーBOX」の企画段階からデザイン面で全面的に協力。その後もプロジェクト全体の継続的な発展に向けたデザイン戦略にも積極的に携わっている。

「23年の夏頃に猪村から近況を聞いた際に『子どもをなめないプロダクトがつくりたい!子どもの感受性を軽視せず、きちんと気に入ってもらえるものを一緒につくってほしい』と言われました。これまでの猪村の挑戦を間近で見てきたからこそ、その真剣さが伝わってきて、プロジェクトの内容にも深く共感しました。彼女が描く世界をつくる側として一緒に見てみたい。そう感じてこのプロジェクトに参加しようと決めました」(板谷)。

板谷自身も小学生の時に入院経験があり、当時子ども向けの安易なデザインに違和感を抱いていたという。そうした実体験もあって猪村の想いに共鳴し、猪村が主宰するChild Play Lab.とIDENCEの共同開発がスタートした。

「最初、Child Play Lab.から上がってくるリファレンスはパステルで可愛い感じだったんです。でも僕らとしては、アドベンチャー=冒険というメッセージもありますし、“子供をなめない”というコンセプトがあったので、病室で恥ずかしがって隠してしまうようなデザインには絶対にしたくなかった。持っていることがかっこいいと思えるようなものにするためのデザインを検討しました」(板谷)。

実際にグラフィックデザインをともに手がけたIDENCEの松井もコンセプトに共感し、制作を進めていった。

松井晴大(まつい・はると)/2001年生まれ。IDENCEのメンバーでCGプロデュースに従事する。「アドベンチャーBOX 」のグラフィックデザインを担当。子供たちの視点に立ち、彼らに寄り添うことのできるキャラクターを生み出した。

「最終的には、病院の窓から宇宙や外の世界に向かって飛び出すようなイメージでグラフィックを構成しました。キャラクターも動物などではなく、あえてモチーフが分かりにくい架空のキャラクターを採用することで、子供たちが自分自身を投影出来るように工夫しました」(松井)。

アドベンチャーBOXのグラフィックには、宇宙をやさしく表現した色コズミックブルーを背景に、松井がデザインしたキャラクターが生き生きと配置されている。

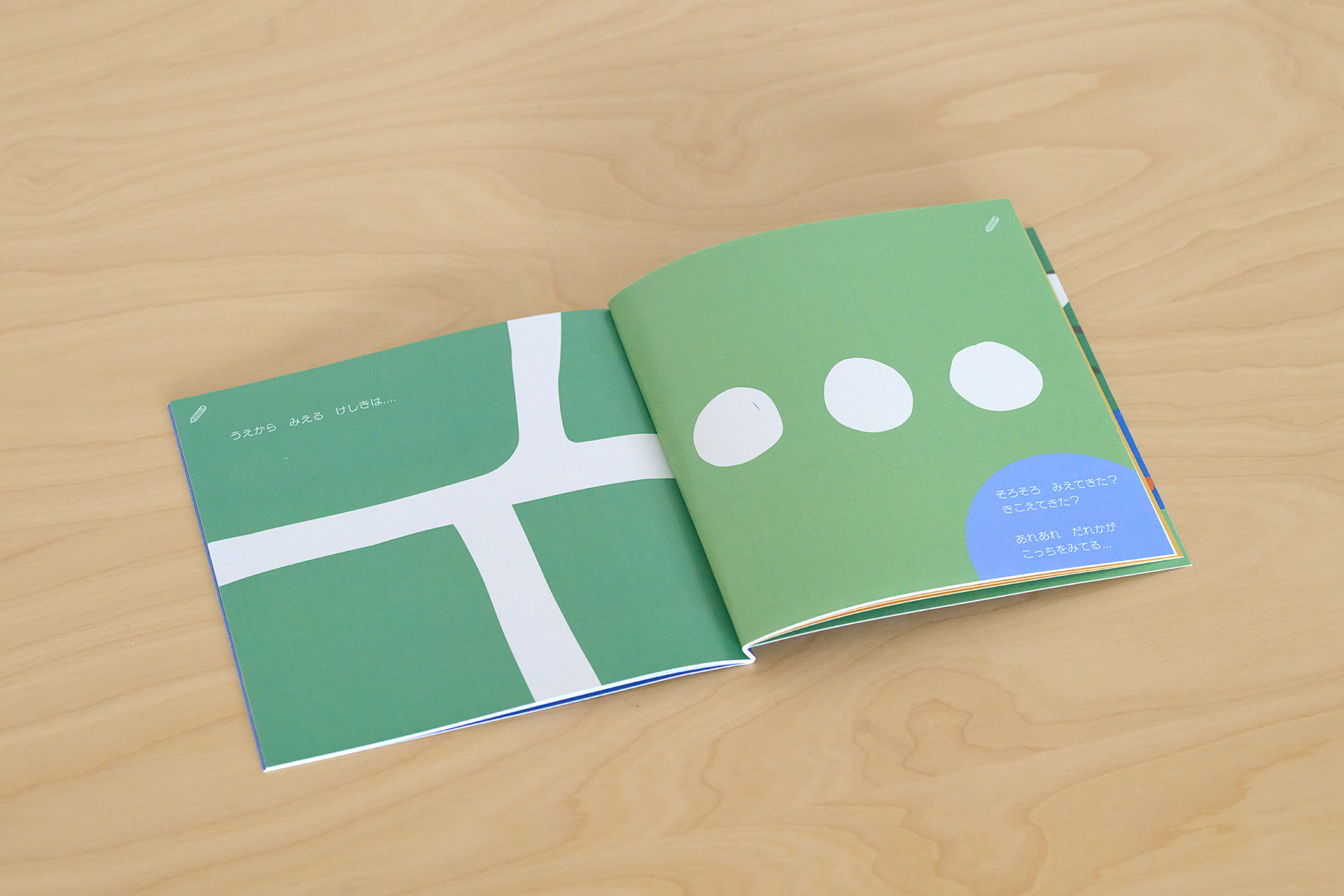

アドベンチャーBOX に同梱された絵本にもこだわりがある。

「“さぁベッドの上から冒険を始めよう!”というコンセプトで、強く願えば行きたい世界に行けるというストーリーになっています。最後のページは白紙になっていて、『どんな世界に行ってみたい?』と問いかけ、子どもたちが絵を描けるように工夫しました。本を読むだけではなく、自ら絵を描くことで、自分の夢や希望を表現するきっかけになればと思っています」(猪村)。

アドベンチャーBOXに同梱されている絵本。

この絵本は、Child Play Lab.の飯島が、猪村の語るイメージをもとに制作したものなのだという。

「彼女は、難民キャンプをはじめとするさまざまな困難を抱える子どもたちへのボランティアをしていた経験から、子どもたちに対する私のまなざしに、心から共感してくれました。思い描いている世界を彼女に話しつづけていたら『その想いを形にしてみたら素敵じゃないですか』と言って、絵にしてみせてくれたのが、この絵本の原点です」(猪村)。

猪村の言葉や想いを受けて飯島が描いた絵本の1ページ。

絵本を起点にほかのアイデアも広がり、BOXの側面や持ち主の名前を記入する欄にキャラクターを潜ませたり、メンバーズカードをつくったり楽しくなる要素を試行錯誤しながらアドベンチャーBOXのプロトタイプをつくりつづけた。この一連の活動の発表の場として選んだのがグッドデザイン・ニューホープ賞だ。

人生をかけたプロジェクトだと感じた

審査委員である内田は、応募書類を見た時からこのプロジェクトに強い可能性を感じていたという。

内田友紀(うちだ・ゆき) 都市デザイナー、リサーチャー。 Futurama 代表兼リ・パブリック ディレクター。グッドデザイン・ニューホープ賞2024では「仕組みのデザイン」部門の審査委員を務めた。

「ニューホープ賞は社会実装を前提とするものではありませんが、それを踏まえても、このプロジェクトの社会への問いかけの鋭さ、デザインによる繊細な介入、そして実行力と意思の強さには目を見張るものがあります。エントリーシートに綴られた言葉の端々からは、猪村さんの個人的な動機から社会的なメッセージとして立ち上がっていく様子が伝わってきました。多くの専門家や親子と丁寧に対話を重ねた足跡には、確かなこだわりと覚悟があり、『これはきっと、彼女の人生を乗せたプロジェクトなのだ』と感じたんです」(内田)。

内田が特に心を動かされたのは、“子どもの主体性”に重きを置くコンセプトだった。

「彼⼥たちが“⻑期⼊院する⼦どもと地域社会の断絶”という構造的課題を⾒つめながらも、あえて最初に“⼦ども⾃⾝の意思や主体性”に焦点を当てていることも印象的でした。審査の場でも『どれだけ制度を整えても、⼦どもたちに⽣きる⼒がなければ前に進めない。それが何より⼤事だ』と語っていて、“まずは⼦どもたち⾃⾝のエンパワーメントからはじめる”という姿勢には、子ども達と向き合ってきた経験やリサーチの積み重ねがにじんでいて、説得⼒がありました。同時に、社会との接続も⾒据えながら事業の次のステップをきちんと描いている。さらに看護領域の経験を軸にしながらも、領域外の仲間を巻き込んでいく⼒、全体像を描きつつグラフィックから体験に⾄る細部を丹念に磨きあげる姿勢からは、強い推進⼒と明確なビジョンが伝わってきました」(内田)。

新たなデザイナー像

あらためて、今回の受賞を振り返ってもらった。

「最優秀賞をいただけたことが未だに信じられません。作品の完成度に限らず、仲間たちと歩んできたプロセスまでを評価していただけたことを嬉しく思っています。この賞を受賞できたことはこれ以上ない喜びですが、プロジェクトはスタートしたばかり。この先 、子どもたちだけでなく、現場で働く保育士さんや看護師さんなど子どもたちのために頑張っている人たちが評価されるきっかけづくりにもつなげていきたいと考えています」(猪村)。

「プロダクトデザインはほとんど初めての経験だったので、最優秀賞という結果に驚いています。今後は、アドベンチャーBOX のブラッシュアップはもちろん、コーポレートサイトの制作やブランディングをとおして、この活動が継続できるようにサポートできればと思っています」(板谷)。

「コンセプトメイキングからグラフィックのデザインまで一貫して関わることができたのは初めての経験で、本当に良い機会をいただきました。この経験を生かして、これからもより良いデザインを送り出していきたいです」(松井)。

このプロジェクトはただの青写真に留まることは勿論なく、猪村は「アドベンチャーASSIST」という伴走支援プログラムにも着手。入院した子どもたちへアドベンチャーBOXを届けるだけではなく、退院後や復学するまで、さらに復学したあとも見据え、子どもたちが自発的に絶えず「生きる力」を発揮できるよう、アドベンチャーBOXという“点”ではなくアドベンチャーASSISTという“線”でサポートしていくつもりなのだと続ける。

「アドベンチャーBOX は、実は私たちが考える活動の第一歩と位置付けていて、これで終わりではないんです。病を抱えながら生きる子どもたちが増えているなかで、そうした子どもたちに、継続的に寄り添えるような制度や仕組みが日本にはまだ少ないと感じています。そのため、このプロジェクトを通じて出会った子どもたちを退院後もオンラインとリアルな場の両方で継続的にサポートしていきたいと考えています」(猪村)。

すでに試行的に始まっているこのプログラムでは、ギターに興味を持つ脳腫瘍の男の子とオンラインで練習などを通じて関わりつづけることで、ついには本人が学校のクラスでギターを披露するまでに成長するなど、確かな変化を見せている。

「もう元気になった!」という言葉の裏側に隠れた、「まだ少し不安」「病気のことを話せていない」という子どもたちの声なき声に寄り添いながら、遊びや対話を通じて、子どもたちが自分の人生を肯定できる時間をともに歩んでいくそうだ。

「子どもたちにとってのあるべき姿は、子どもの社会の中に戻っていくこと。それは学校や近所の公園かもしれない。そこで重要な役割を担うのが、医療体験をポジティブにする支援を行うホスピタル・プレイ・スペシャリスト(HPS)や、チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)です。アメリカやイギリスでは、HPSやCLSが子ども一人ひとりに寄り添うことが習慣化していますが、日本ではまだ浸透していません。将来的には、私たちが財源を得ながらこのようなスペシャリストを雇用し、病院に派遣するといった仕組みまでつくりたいと思っています」(猪村)。

最後に、内田はインタビューを振り返って、本プロジェクトの意義を強調する。

「職能や専門性の枠を超えて力を合わせ、社会に横たわる問いに対してより良い未来を自らの手で形づくっていく。その強い意志と、チームの力を引き出すリーダーシップ、そして行動量に新しいデザイナー像の可能性を感じました。問い立てからプロダクト、グラフィック、サービス、社会システムのデザインまで、全体を捉えながら多層的に設計されている。それこそが今回の受賞の理由だと考えています。猪村さんの揺るぎない気持ちが周囲を動かし、彼らの力がビジョンをより強くし現実へと押し上げて行った。ニューホープ賞は、まさにこうした未来への問いを投げかける新しい世代と出会う場所であることを、改めて実感しました」(内田)。

グッドデザイン・ニューホープ賞 最優秀賞のトロフィー(中央)。

病児支援という困難なテーマに、デザインの力で新たな光を当てたアドベンチャーBOX 。その温かいコンセプトと細やかな配慮、そして何よりも子どもたちの“生きる力”を信じる 熱意が、3人を新たなるデザイン領域への“冒険”に駆り立てているのだろう。

審査委員の内田が“新しいデザイナー像”と語ったとおり、今回受賞した猪村は型通りのデザイン教育を受けてきたわけではない。しかしピュアな想いと確たる強いビジョン、そしてそこへ至るまでに必要な仲間を集め、ともに思考を重ねながら前進していく姿は、今まさにデザインの領域が広がりつづけるなかで、デザイナーの新たな在り方を体現しているように思える。グッドデザイン・ニューホープ賞として、いかにもふさわしいプレイヤーの登場と、こうしたアイデアが生まれるグッドデザイン・ニューホープ賞の動向を今後も注視しつづけたい。(文/梶谷勇介)