REPORT | ビジネス

2025.07.01 11:00

2025年5月14日、新橋のライブスタジオ「ZEAL THEATER」で開催された「NEURON」第5回。そのレポート後編とお届けする。前編の濃い〜面々についてはこちら。

富士フイルム デザインセンターの酒井真之さん。

富士フイルム デザインセンター 酒井真之さん

趣味は「デザインオブジェクト収集」と「スピリチュアルオカルト」

富士フイルム デザインセンターの酒井真之さんはデザインオブジェクトコレクターにして、スピリチュアルオカルト好き。自称スピリチュアルデザイナーだ。あるデザイン賞のインタビューページの写真でも、よく見れば、その手は印(ムドラ)を結んでいるほど。

社内ではそれぞれの多彩なデザインオブジェクトのコレクションを見せ合い、議論する「シンポジウム」を、デザインセンター長らと定期的に開催するという、まさに“行き過ぎたコレクター”が富士フイルムにはいるようだ。

クイズでは、NUERON 第4回でも登場した謎のマスクマンが進行をサポート。正解者にはスピリチュアルシールを進呈していた。

ピッチでは、スピリチュアルデザインコレクション・クイズと題して、物の写真とともに「これは何か」を会場に問うた。紹介されたのは「聖母マリアの聖水ボトル」「超能力者ユリ・ゲラーが曲げたスプーン(サイン入り)」「UFOの生写真」「フリーメイソンのラムネボトル」など、やばめな?ものばかり。

では、これらがいったいどうデザインに活かされているというのか? 酒井さんがデザインに関わった「instax pal」のデザインにはしっかりとUFOのモチーフが存在しており、「instax SQ10」は隕石が衝突してできた地表のクレーターを意識してデザイン。見事に趣味とデザインが次から次へとつながっていることを証明。デザインと趣味は輪廻していくのである。

イトーキ ソリューション事業開発本部 大橋一広さん。

イトーキ ソリューション事業開発本部 大橋一広さん

自らの趣味と興味と仕事を振り返る

イトーキ ソリューション事業開発本部 大橋一広さんは自分の趣味や興味と仕事をどう折り合いをつけてきたのかを語った。まずは趣味と働くをいかに自分がデザインしてきたのか、楽しむことを仕事にできたいたのかを振り返った。

大橋さんは、「働くこと」のなかで常に「楽しむこと」を企ててきた。アートやスポーツ、ミュージアム、空間、メディア、テクノロジー、学びなど、その時代ごとの自らの趣味や興味をいかにして仕事に結びつけてきたかを「NEURON MAP」で紹介。カーデザイナー由良拓也のネスカフェゴールドブレンドのCMを見てデザインという仕事を知り、大学では生成AIによるテキスタイルデザインを研究し、イトーキ入社後はJリーグのオフィスを設計、日韓ワールドカップではスタジアムの設計に関わり……と会社の事業変化とともに、自分の興味と仕事も変遷してきた。

現在、最も興味があるのは「学び」だ。メディアやテック、空間と学びがこれからどうなっていくのかに加えて、AI時代のデザイナーの学びと成長はどうあるべきかを会場の皆さんと議論したいと語った。

トヨタ自動車 先進デザイン開発室 内浦雄大さん。

トヨタ自動車 先進デザイン開発室 内浦雄大さん

趣味は「時計収集」

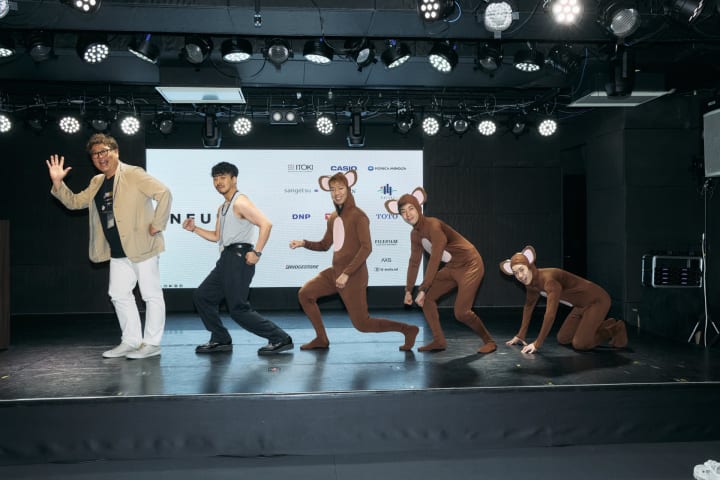

トヨタ自動車 先進デザイン開発室からは室長の渡辺義人さんをはじめ5人が登壇。なぜか3人は猿の格好だ。2024年までセイコーウオッチに在籍したという内浦雄大さんは、自称「時計バカ」という、時計のコレクター。特に好んで集めているのが奇抜なデザインやユニークな機能、遊び心を備えた“ギークウオッチ”。今回は「どうしてこうなった 腕時計進化論」と題して、とっておきのギークウオッチを紹介した。

「SEIKO PROSPEX SBBN047」は1,000メートル潜れるダイバーズウオッチ、外側に剣道の胴がついているように見えることから通称「外胴ダイバー」。「ツナ缶」と呼ばれるものもあり、ギークウオッチはあだ名をつけられがち。カシオGショックの「DW001 SERIES G-B001MVB」のあだ名は「ジェイソン」。表面の穴の空いている感じがジェイソンの面のようだからだ。

シチズン時計の「AC2200-55E」は目の見えない人が触って時刻がわかるというもの。「見えなくても使える」を突き詰めた結果の純粋な“ギア感”がかっこいい。セイコーウオッチの「Speedtimer SBER001」はそれぞれの機能をクルマのメーターのように独立させた。結果として秒針がついていない。これのあだ名は「にくきゅう」。

最後は先進デザイン開発室 室長の渡辺義人さんをはじめ5人で人類の進化を体現。

時計への愛を存分に語ってくれたが、言いたかったのは「洗練だけが進化ではない」ということ。一見、需要が明確化しているようでユーザーの気持ちは常に変化し、もっと複雑。常識を疑い、がむしゃらで進化した追求が大きな需要を喚起することもあるはず、と最後はメンバー全員で人類進化のポーズで締め括った。

コニカミノルタ デザインセンター 北原大知さん。ピッチ冒頭にストリートダンスを披露した。

コニカミノルタ デザインセンター 北原大知さん

趣味は「ストリートダンス」

ピッチ冒頭、ストリートダンスを披露したのは、コニカミノルタ デザインセンターの北原大知さん。そう趣味は「ストリートダンス」。ダンスの話と思いきや始まったのはアイドルの話だが、言いたいのは「なぜ見惚れてしまうのだろうか」についての考察だ。ステージ上のアイドルに見惚れてしまうことがある。自分が踊っているときもいろいろなことを考えながら魅せることを意識してダンスしているが、その意図が伝わった瞬間に見惚れるという感覚が生まれるのではないか。それは技術だけの話ではなく、気持ちが動くということ。

これはデザインにも通じるはず、と北原さん。つまりデザイナーとして製品に見惚れてもらいたいという想いがある。魅せると見惚れるの間には意図を持ってデザインされた一瞬一瞬があるはずだ。デザインという舞台に立つ“魅せる人”として、見惚れる体験をこれからもつくっていきたいと語った。

カシオ計算機 デザイン開発統轄部 山本大嗣さん。

カシオ計算機 デザイン開発統轄部 山本大嗣さん、松野晴彦さん、ジョ フンヒさん

趣味は「プラモデル」

カシオ計算機からはデザイン開発統轄部の山本大嗣さんと松野晴彦さん、ジョ フンヒさんが登壇。3人に共通する趣味はプラモデルだ。プラモデルに感じている三つの愛を語った。まず「ディテールへの愛」。プラモデルというスケールを感じさせない圧倒的な重厚感や、金型メーカーが困るような“射出成形の極限”を感じる詳細なつくり込みがたまらないと語る。次に「構造への愛」。例えば、メルセデスベンツのル・マンカーだ。エンジンの置き方、サスペンションの位置、ラジエーターの場所など、まさに本物そのもの。それらが見られるだけで多いに満足してしまい、そこで模型づくりはストップ。最後まで組み立てることはないという。3つめは「妄想への愛」。このロボットが寒冷地で戦ったらなどと妄想しながら、プラモデルをつくり上げていく。

松野晴彦さん(左)とオリジナルのヘルメットを装着したジョ フンヒさん。

最後に「オリジナリティへの愛」として、独自の作品づくりに挑戦。キットバッシュという方法で、さまざまなキットのパーツを組み合わせてつくったオリジナルのヘルメットを披露した。このヘルメットのコンセプトは「ニューロン」。ニューロンの住み処である脳を象徴する入り組んだディテールに、3人のプラモデルへの愛を感じた。

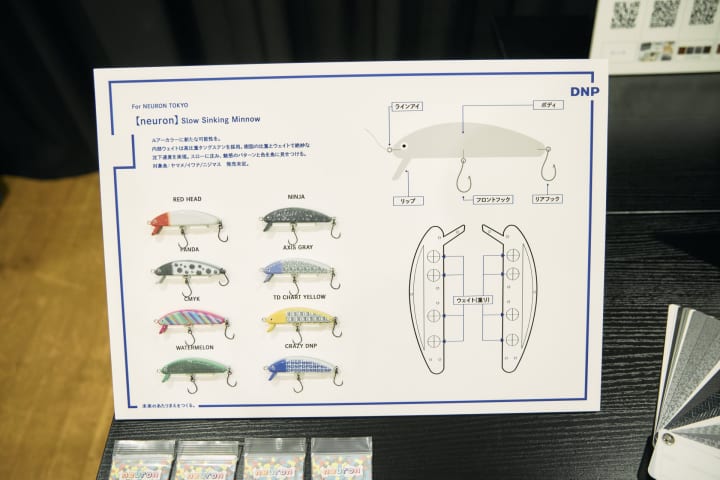

大日本印刷 モビリティ事業部 モビリティイノベーティブデザインチーム 中本 亮さん

大日本印刷 モビリティ事業部 モビリティイノベーティブデザインチーム 中本 亮さん

趣味は「釣り」

大日本印刷 モビリティ事業部 モビリティイノベーティブデザインチームの中本 亮さんが人生をかけて取り組んでいるという趣味は「釣り」。なかでもルアーフィッシングが好きで、知恵と経験、技術で魚と知恵比べをするのが楽しみだ。釣りたい魚はどんなルアーに反応するのか。仮説を立てて、実践、検証するのである。

そんな中本さんが今回挑んだのが、オリジナルのルアーづくり。店にいけば、数えきれないほどの色とりどりのルアーが販売されているが、どれが正解なんてわからない。結局は魚が食いついたルアーが正解のはず。ならばもっと意味不明な色があってもいいのではないかと、自ら設計し、3Dプリントで出力。8種類のルアーを制作した。仕事の一環として、会社で。

中本さんが制作したオリジナルルアー。

そして、有給休暇をとって実際に川で実践。見事にきれいなレインボートラウトが釣れたのである。釣れない時間もカラーや動きの課題などを考えて有意義な時間を過ごし、究極の充実感を味わった。「趣味もデザインも楽しいことばかりではなく、“面倒くさい”を楽しむことで充実感が得られると知った」とピッチを締め括った。

シチズン時計 デザイン部 大嶽彩加さん。

シチズン時計 デザイン部 大嶽彩加さん & 江坂由莉さん

趣味は「遠回りの旅」と「お菓子とお茶と器」

シチズン時計 デザイン部からは大嶽彩加さんと江坂由莉さんが登壇。大嶽さんの趣味は「遠回りの旅」だ。目的地までできるだけ時間をかけて辿り着く、という旅。青春18きっぷで東京から高松まで鈍行電車にゆられて1日がかりで移動するという過酷な旅もある。しかし、「目的地まで移動している時間は人間にとっていちばん“許された時間”ではないか」と大嶽さんは言う。日常と切り離され、そんなときにこそ新たなアイデアが生まれたり、発見があったりする。その土地ごとに魅力を見つけることもでき、自分の価値観がゆらぐような景色に出会うことも。

デザインにおいても自分の中から湧き上がってくることを大事にしている。普段のデザイン業務では効率的に省エネでできてしまうことがあるけれど、どこか楽しめない。あえていつもと違うことやめんどくさいやり方でやってみるなかに思わぬ発見や心を動かされることがある。つまり「遠回りのデザイン」。「これからも旅とデザインも最短ルートではなく過程を楽しみながらやっていきたい」と語った。

シチズン時計 デザイン部 江坂由莉さん。

江坂由莉さんの趣味は「お菓子とお茶と器」。子どものころからお菓子が好きで、今ではあらゆるお菓子に精通しており、その延長線上でお菓子やお茶に関する道具を集めたり、つくったりするようになった。背が高くてテーブルが映える高台皿や、ささやかにお菓子をそえる豆皿、振り出しという砂糖菓子を入れる容器など多彩なコレクションがある。旅先でも器を見てまわるが、国や地域によってつくり方や形、絵柄のモチーフなどがさまざまで、文化と歴史、生活が垣間見れることが楽しい。デザインにおいても柔らかく優しくて親しみのあるものを表現したいと思っているが、その根幹は自らの趣味からできたものではないかと考えている。

最後に大嶽さんと江坂さんは異なる趣味を持っているが、ふたりの共通点は、「趣味の時間の中で感じた気持ちを丁寧にひろっていることだと思う」と締め括った。

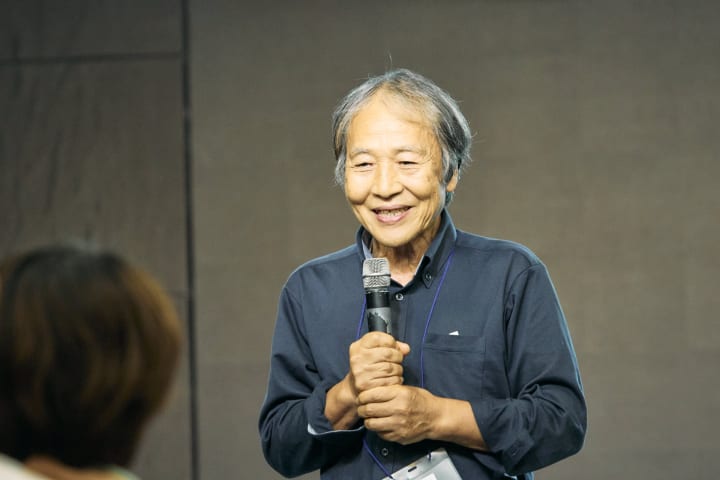

総評を語る関野吉晴さん。

全12社によるほんとに濃い〜ピッチが終了したところで、ゲストスピーカー関野吉晴さんによる総評だ。こんなコメントをいただいた。「すべてのピッチが刺激的。デザインはもっと身近なことから始まるのだと改めて感じました。僕は常に足枷を持って旅しています。例えば、近代的動力を使わずに生活したり。そこで創意工夫が必要になります。でも制約があればあるほど面白い。それと足枷が多いほど、それらを突破するたびに気づきがある。その過程はデザインと似ている、いやデザインそのものだと、今日のピッチを見て感じました」。

ピッチ大会終了後はネットワーキングだ。ピッチに刺激されて登壇者に話しかける人、登壇者に質問を投げかける人、同じ趣味を語り合うデザイナーたちなど、さまざまな話題に花が咲いた。こうしたきっかけから、企業同士あるいはデザイナー同士による新たなプロジェクトにつながれば、さらに面白い展開になるはず。NEURONにはそんな想いが込められている。

次回NEURONは2025年11月に開催予定だ。![]()

レポート前編はこちら。