PROMOTION | ソーシャル / テクノロジー / 建築

2025.08.25 10:30

大阪・関西万博における民間パビリオンのひとつ「NTTパビリオン」。その建築は、人と自然とデジタルが重なり合いながら溶け合うことの美しさを、風と光と色彩によって体現している。訪れるひとびとの感情や自然の機微を感じ取り、建物が呼応する——建物を覆う布が揺らぐその姿は、意志を宿した存在のようだ。本パビリオンのこだわりや見どころについて、設計を手がけたNTTファシリティーズのプロジェクトメンバーに話を聞いた。

「NTTパビリオン」外観(夜間)。 Video by NTT FACILITIES, INC.

今あるべきパビリオンのかたち

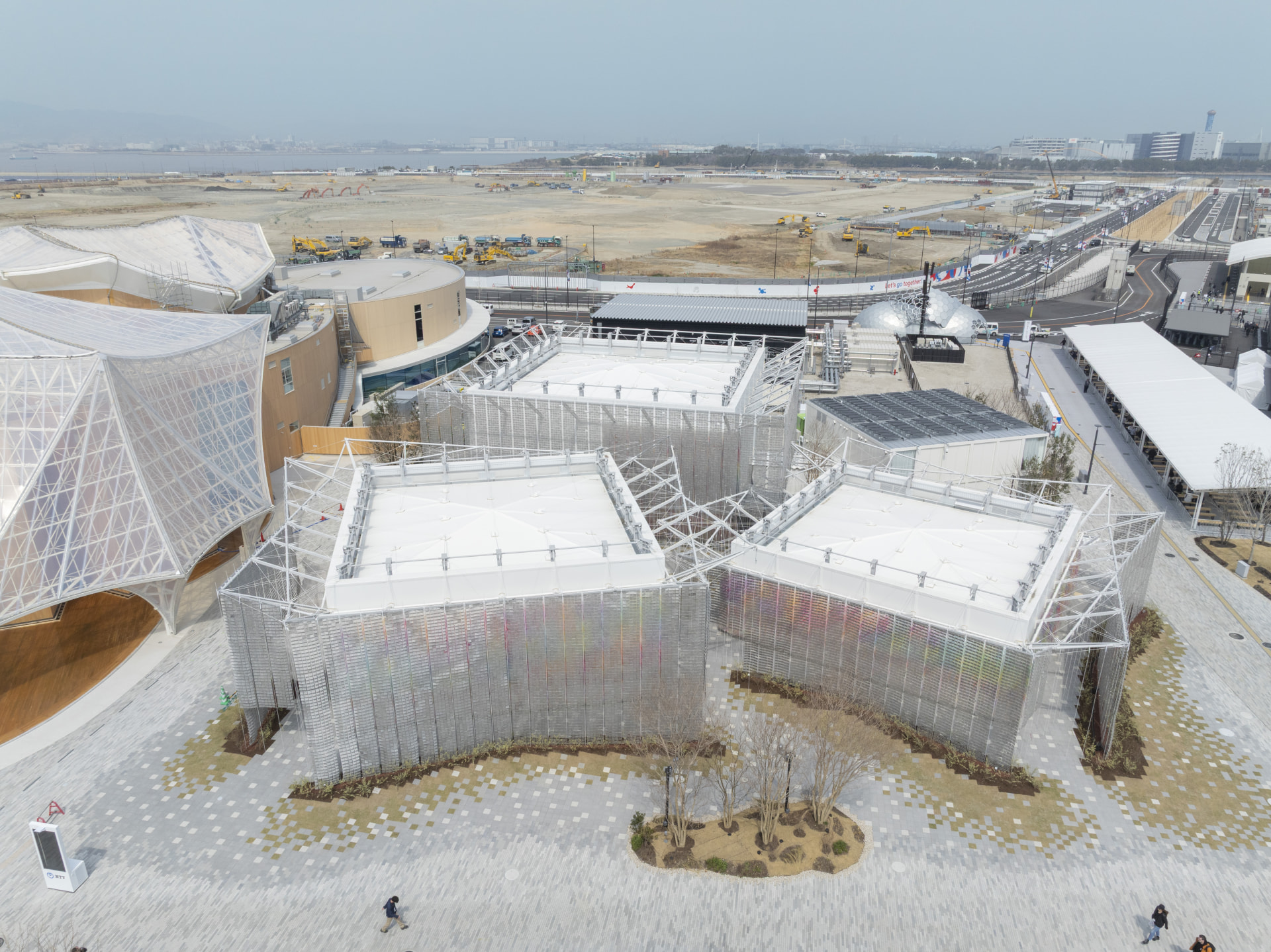

大阪・関西万博の「NTTパビリオン」は、一般的に“パビリオン”と聞いて多くの人が思い浮かべる巨大なモニュメントとは明らかに趣が異なる。4つの分棟からなるこのパビリオンは、うち3つがメインの展示棟だが、そのどれもが白い立方体なのだ。

「NTTパビリオン」全景。ZONE 1(左)、ZONE 2(奥)、ZONE 3(右)へと順に進むことで、パビリオンの体験テーマ “PARALLEL TRAVEL” を段階的に感じられるように構成されている。Photo by NTT FACILITIES, INC.

「現代におけるパビリオン建築のあり方について、ずっと想いを巡らせてきました。それは、スケールで圧倒するものではなく、見る人や体験する人に新しい気づきを与えるものでありたいと考えたんです」と話すのは、デザイン責任者として本プロジェクトをけん引した、NTTファシリティーズの畠山文聡だ。

「私たちがめざしたのは、人と自然、そしてデジタルが溶け合うこと。NTTグループはまさに今、リアルとデジタルをつなぐことで人と自然が調和する社会をつくり、社会課題を解決しようとしています。その考えを、空間としても表現できないかと考えました」。

Photo by NTT FACILITIES, INC.

17万枚の布に包まれたパビリオンは、建物であることを忘れるほど、やさしくしなやかだ。 Photo by Kentaro Hattori

畠山がこれまで設計を手がけてきた建築は、いずれも“多種同在性”という独自の建築哲学が貫かれている。多種同在性とは何か、と尋ねると、京都の市内と郊外の様子を俯瞰で描いた「洛中洛外図屏風(らくちゅうらくがいずびょうぶ)」になぞらえて説明した。

狩野永徳 筆「洛中洛外図屏風(上杉本)」高精細複製品

画像提供:綴プロジェクト(キヤノン、京都文化協会)原本:米沢市上杉博物館所蔵

「洛中洛外図屏風には、武士や町人、農民、旅芸人など、身分も立場も異なるひとびとが描かれています。一人ひとりの表情も、笑ったり泣いたり怒ったりとさまざまです。さらに面白いのは、金雲で画面を区切ることによって、場所も時間も異なるシーンを混在させていること。この世界に、“デジタル”という新しい登場人物を加えた世界が、私のめざす“多種同在性”です」。

ふたつの布——機微を宿す銀の布

建築テーマは「感情を纏う建築」。展示棟の白い外壁は、来場者からはほとんど見えない。17万枚もの布が、吊り下げられたりくくりつけられたりして壁面を覆い隠しているからだ。1枚1枚の布が、風で波打ち、そのささやかな動きが生き物の息づかいを思わせた。

人と自然、そしてデジタルがともにある世界をかたちづくるうえで「布」という素材は欠かせないものだったと畠山は語る。

「建物とは、自然から人を守るためのものです。ですから、建物を頑丈にするほど自然との距離は遠く感じられてしまう。分断させずに関係性のバランスをとるためには、布が必要だと考えました」。古来より身体と環境とのあいだに存在していた布には、人と自然のあいだをつなぐ力があると考え、畠山はその可能性に着目した。

パビリオンの外観を彩る銀の布。縁側に吊るされた風鈴のように、風が吹くとパタパタとゆらめく。 Photos by Kentaro Hattori

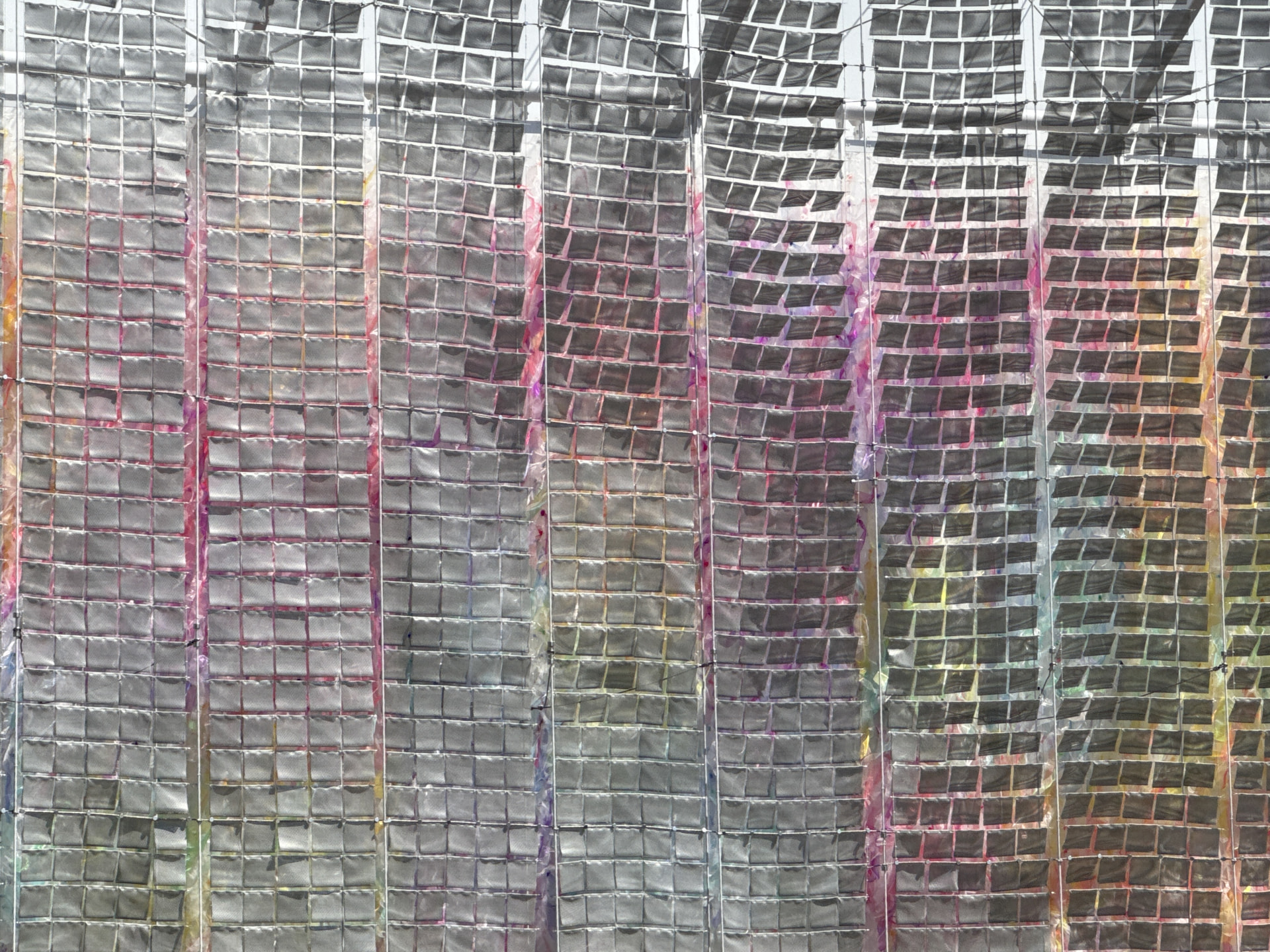

使われている布は2種類で、3つの展示棟の周りを2層で囲んでいる。建物から2〜3m離して設置されている外側の布は銀色で、金属をスパッタリング加工したポリエステル製のメッシュ素材。紫外線をカットし、建物の周りに日陰を生み出す役目がある。その1枚1枚は正方形に整えられており、子どもの手のひらほどの大きさだ。風を受けてパタパタとゆらめくさまは涼やかさを感じさせてくれる。その穏やかな動きに続いて、銀の布がぐっと引き寄せられて——放たれる。その動きは鼓動を想起させる。

「来館者の表情を読み取って動く仕掛けなんです」と説明してくれたのは、畠山とともにプロジェクトをけん引した、プロジェクトリーダーの木村輝之だ。「建物内でコンテンツを体験している人たちの笑った顔や驚いた顔をセンシングしてスコア化し、数値に応じてアクチュエーター(布を動かす装置)が作動するんです。建物自体が媒介者となって、体験者の感情を屋外に伝えています」。

アクチュエーターが作動し、銀の布を揺らす様子。Video by NTT FACILITIES, INC.

この“建物の鼓動”が、最も際立って見えるのは日が沈んだ後のこと。プロジェクトチームメンバーの多くは、夜のパビリオンがとくに好きだという。暗闇のなかで背面から光を受けて鈍色にてらてらと光る姿はどこか幻想的に見える。布に開けられた無数の穴や、布と布の間から覗く色を帯びたリボンの色彩が、鼓動をより豊かに映し出していた。

Photo by Kentaro Hattori

夜間のライティングでは、銀色が闇に溶けるように黒く沈み、布の隙間からあふれる色を帯びたリボンの色彩がいっそう際立つ。 Video by NTT FACILITIES, INC.

「日中はキラキラと光って海の水面のようですが、夜になると布の輪郭がはっきりとしてピクセルのようにも見えます。デジタルな雰囲気が感じられて、“夜はNTTらしさが際立っている”と、言っていただけることも多いんです」と、畠山は話す。

多彩な表情を見せる銀の布は、決定までに多くの時間を要した素材だった。意匠設計担当の佐藤健博は、その苦労をこう振り返る。「デジタル感を演出する“パタパタ”とした布の動きを表現するのは本当に難しく、何度も実寸のモックアップをつくり直すことによって、ようやく今の素材と張り方にたどり着けたんです。わずか半年とはいえ屋外設置に十分な耐久性も必要でしたから、時間ギリギリまで試行錯誤を重ねました」。

デジタル的な印象を生み出す、リズミカルに揺れる銀の布。Video by NTT FACILITIES, INC.

また、その挑戦を現場で支えた工事監理チーフの荻 昌幸は、こう打ち明ける。「屋外で柔らかく不安定な建材を扱うことは、通常はありえないことなんです。もちろん私にとっても初めての試みでしたし、実際に施工するために多くの工夫が求められました。現場に関わるすべての人とビジョンを共有しながら作業を進める過程には、乗り越えるべき課題がいくつもあったのですが、完成した姿を前にしてそのすべてが報われた思いです」。

布を際立たせる0.8mmのステンレスメッシュと応力を負担する6mmのステンレスワイヤー。 Photo by Kentaro Hattori

ふたつの布——想いで結ぶリボン

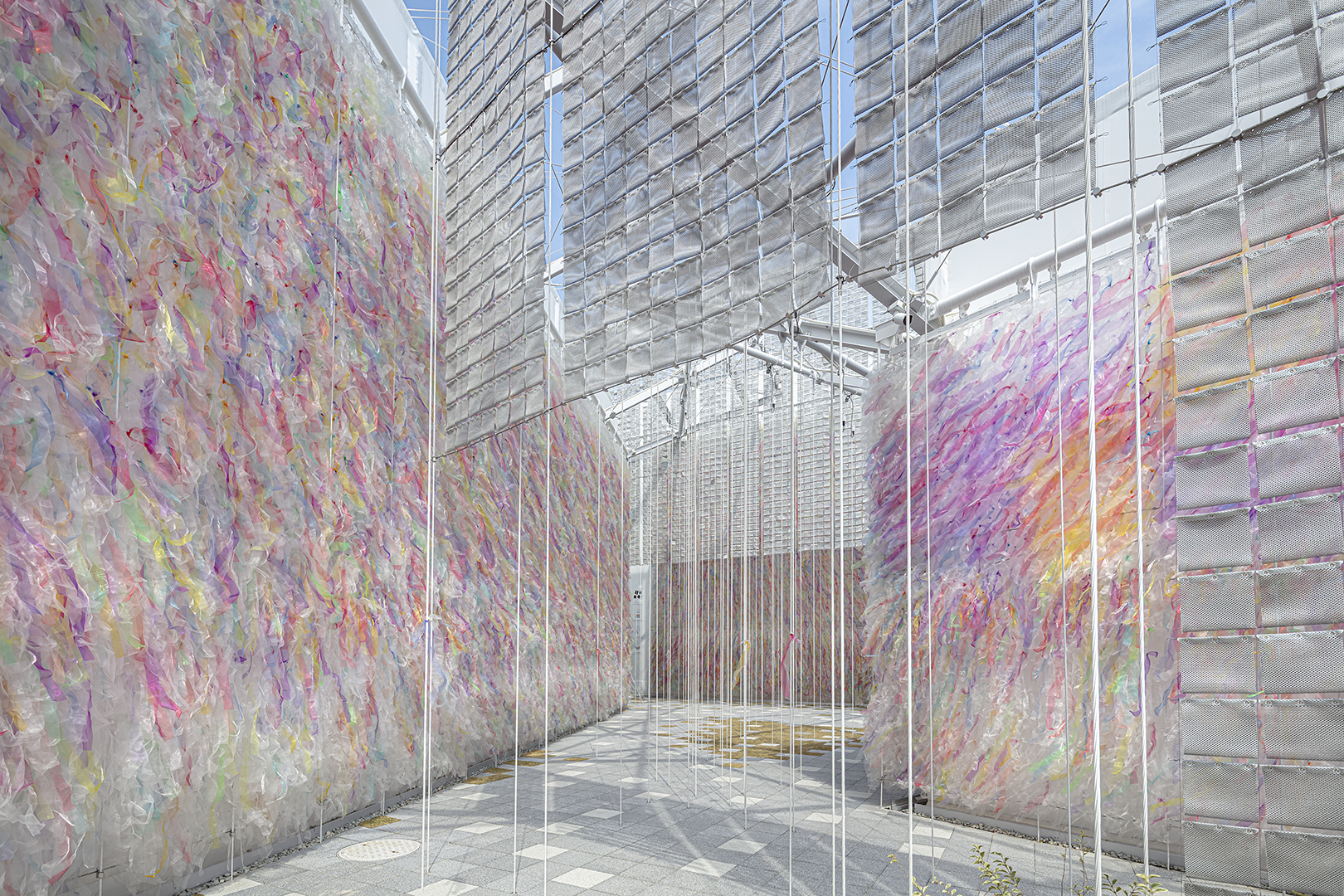

もうひとつの布は、さまざまな色を帯びたリボンだ。透け感があり、軽やかで張りのある質感の生地が、ツタのように絡み合いながら広がって壁面を覆い尽くしている。ここを訪れた人が、リボンの壁の感触を何度も確かめる姿は、まるで動物を愛でるようで印象的だった。

全31色の色彩で感情の多様性を表現している。Photo by Kentaro Hattori

「つくり手だけのものではなく、みんなの手で育てていく建築にしたかった」というプロジェクトチームの想いは、全部で14万本にのぼるこのリボンにも色濃く映し出されている。会期中も来場する子どもたちの手で新たなリボンが次々と結び足され、その表情を変えつづけていく。それもまた、大きな見どころのひとつだ。

ウェルカムゾーンの天蓋オブジェ。Photo by Kentaro Hattori

一方、パビリオンの南西にあるウェルカムゾーンには、同じ布を使ってつくられた天蓋オブジェが飾られている。強い陽射を和らげて訪問者をやさしく迎えるこの装飾は、NTTグループの社員約300人の手によるもの。会期前に全国9拠点で行ったワークショップで編まれたリボンをつなぎ合わせて仕立てることで、NTTグループのおもてなしの心を体現しているという。

これらのリボンは、人の感情を色で表現し、感情の多様性を示すように、白を含む31色に染め分けられている。

製造にあたっては、一部の工程を能登半島・中能登町の工場が担当。能登地震の被災地支援としても生かされたリボンは、トウモロコシを原料とした自然性由来のPLA(ポリ乳酸)でつくられているため、自然に還すことができるという。 Photo by Kentaro Hattori

「色彩設計の検討時には、実寸の色紙を使って何度も構成を考え直し、リボンの長さや結び目の位置も細かく調整しました。14万本ものリボンすべての配置を1色ずつ指定し、施工者の方々に手作業で結んでいただいています」と意匠設計を担当した西岡 康は説明する。

建物ごとに色のまとまりやグラデーションを少しずつ変化させることで、空間ごとに異なる感情を立ち上がらせるこの色彩設計は、技術と感性の両面を丁寧に追求してきた設計チームならではの挑戦だ。

見せないデザイン——日本初カーボンファイバー製のワイヤーで実現した“布の建築”

NTTパビリオンは、“布の建築”だ。だからこそ、「主役を際立たせるために、構造を目立たせないことが重要でした。それを実現するために工夫を重ねてきました」と振り返るのは、意匠設計チーフを務めた宮野隆行と構造設計を担当した岸本直也。

中庭。布と建物を支える構造が自然に交差しながらも、視界を妨げない設計となっている。 Photo by Satoshi Asakawa

パビリオンを支えているのはカーボンファイバー製のワイヤーで、1本の太さはわずか9mm。建物から斜め上に張り出した鉄骨を支点として、約500本のワイヤーが垂直に張られている。ワイヤーで構造体を吊り上げて支える「テンション構造」を採用したことによって、建物内に開放感のある無柱空間が生まれた。

カーボンファイバー製の9mmのワイヤーを鉛直方向に張ることで、テンション構造でありながら開放的な場を生み出している。Photo by NTT FACILITIES, INC.

建物の主要な構造部材としてカーボンファイバーワイヤーを使ったのは日本初の試みで、従来の建築に比べて鋼材料を削減することなどにより、CO2排出を削減。カーボンファイバーワイヤーは建築として大きな見どころでもあるが、一貫して脇役に徹していた。

その“見せないこだわり”は、3つの展示棟に三方を囲まれた「中庭」で確認できる。

宮野は、「中庭には、3棟をそれぞれ支えるワイヤーが集結しています。ワイヤーは鉄骨で支えられているので、ワイヤーや鉄骨で構成されている空間」と説明するが、中庭に立ってみても息苦しさは感じられず、光と色と風に満たされた開放的な場所に思えた。

中庭(夜間)の様子。Photo by NTT FACILITIES, INC.

「空を見上げたときに視界を邪魔しないよう、カーボンファイバーワイヤーを支える建物から斜め上に張り出した鉄骨は、できるだけ細くてシンプルに見える形状を鉄骨メーカーとともに検討しました。さらに布の色が引き立つように、ワイヤーと鉄骨を白く塗装し、明度の異なる複数の白を場所ごとに使い分けています」と、岸本は工夫を明かす。

また、銀の布を張るためにグリッド状に設置されたステンレス製のメッシュも、見せない工夫のひとつ。0.8mmのワイヤーは遠目からはほとんど認識できないため、布のかたちや動きがより際立って見えた。

感動を残す建築

異なる領域をゆるやかにつないでいく試みは、さまざまな場面で実践された。

例えば、同じデザインの植栽帯を区画の内外に配することで、区画の境目をあいまいにしているほか、銀の布の動きをリアルタイムで電子音に変換することで、デジタルとアナログが溶け合うような感覚を創出している。また建物外側の布と内側の布の間に生まれる空間や、棟と棟の間にある中庭の余白を来場者すべてに開放し、公園のように誰もが集えるパブリックな空間を生み出していることも、そのひとつだ。

ワイヤーに触れると、“ポーン”と軽やかな音が響く。Photo by Satoshi Asakawa

これらの工夫について畠山は、「何かと何かが溶け合う瞬間の連続が、多種同在性の美しさだと思うんです。今回のプロジェクトは、そうした自然発生的なことをいかに人工的につくれるかという挑戦でした」と、振り返る。「特に布の表現に関しては、未知の挑戦を積み重ねてきました。思い描いたビジョンにたどり着けるだろうかと、チャレンジの連続でしたが、これまでにない“溶け合う美”を表現できたと感じています」と、安堵した様子を見せた。

畠山の想いを受け止めるように、木村はその美しさについて説明する。「このパビリオンは何度来ても見たことのない表情を見せてくれるんです。でもそれは、再現性がない美しさなんですよね。夕日に輝く黄金色の姿は、明日にはもう見られないかもしれません。だからこそ、足を運んだときにしか出会えない一瞬をぜひ味わってほしいです」。

そうした設計チームのアイデアを来館者に伝えるために、「建築表現の細部にまで注意を払い、来館者にとって最良の体験となるよう、運営体制を日々調整しています」と話すのは、維持管理マネージャーの山本剛史だ。「設計メンバーと維持管理メンバーがワンチームとなって日々連携し、訪れるすべての方に感動を届けたいと考えています」。

そして来館者だけでなく、究極的にはこの場所をかたちづくる過程に関わったすべての人の記憶に残ることを願っていると木村は言う。「リボンを織った能登の人や製作や施工に携わった方々、天蓋布を編んだNTTグループ社員、そして私たちプロジェクトチーム。会期が終わっても、みんなの心にそれぞれの感動が残ったなら、それがこのパビリオンの存在意義だと思います」。

左から:NTTファシリティーズ 東日本事業本部 都市・建築設計部 建築設計部門 主査 佐藤健博、建築設計部門 担当部長 木村輝之、構造設計部門 主査 岸本直也、建築設計部門 部門長 畠山文聡、建築設計部門 担当課長 宮野隆行/西日本事業本部ファシリティソリューション部 都市・建築設計部門 コスト設計・監理担当 主査 荻 昌幸、都市・建築設計部門 建築設計担当 西岡 康。 Photo by Kentaro Hattori

「NTTパビリオン」記録映像。 Video by Kohei Matsumura

その言葉から伝わってくるのは、取り壊されることがわかっているからこそ、姿や形ではなく、そこに生まれる体験と感動を何より大切にしたいという想いだ。

いま、2025年という時代において、万博のパビリオン(建築)が果たすべき役割は、単なるフォルムとしての目新しさにとどまらず、新たな概念や価値を社会へと広げていくことにあるのではないだろうか。人とデジタル、そして自然が共生する世界を、NTTパビリオンはこれまでにないかたちで示している。ここで紹介したのは、その魅力のごく一端にすぎない。ぜひ自らの足で訪れ、NTTが描く未来の社会をさらに深く体感してほしい。(文/阿部愛美)