INTERVIEW | プロダクト / 展覧会

2025.09.25 14:52

Photo by Mina Asaba

今秋、東京では、例年にも増して数々のデザインイベントが開かれそうだ。そのうちのひとつ、「Industrial Romanticism(インダストリアル ロマンティシズム)」展は、インダストリアルデザインと国内のインハウスデザイナーにスポットを当てた展覧会。企画・ディレクションは、三菱電機のインハウスデザイナーでありながらフリーとしても活動する松山祥樹と、ソニーに勤めた後、自身のスタジオを立ち上げた横関亮太が手がける。ふたりのデザイナーがなぜ展覧会を立ち上げたのか。その思いをデザインジャーナリストの土田貴宏が尋ねた。

ーー「Industrial Romanticism」展は、どんな経緯で企画したのですか。

横関亮太 インハウスデザイナーの展覧会をやりたいという話は、以前から松山くんたちと会うたびにしていたんです。そもそも世の中にある製品の8、9割はインハウスデザイナーのデザインによるものです。そんな彼らの凄さをもっと世の中に伝えたい。もともと僕らは学生の頃からインダストリアルデザイナーに憧れて、その活動を『AXIS』のような雑誌で見ていた世代。最近、自分のスタジオで開催しているクローズドのトークイベントには同世代のデザイナーたちが集まっていて、そこでも同じような声があり、開催しようという覚悟を決めました。

2017年の「INSPIRATION:AGITATION(インスピレーション:アジテーション)」展(デザイナーの倉本 仁らが企画し、インハウス出身者を含めた6名のデザイナーが参加したグループ展)が、インハウスのリアルな声をエンパワーする機会として記憶に残っていて、その後を継いでつなげていきたいという気持ちもあります。

松山祥樹 自分は「INSPIRATION:AGITATION」展に声をかけてもらって参加したのですが、インハウスデザイナーに焦点を当てるという意味で、とても意義のある展覧会だったと思いました。ただ、インハウスの魅力を発信するという趣旨を考えると、もっと企業側が主体的、積極的にアクションをしていく必要性も感じました。

今回の「Industrial Romanticism」展では、参加するデザイナーそれぞれの所属企業の文脈や哲学も踏まえ、インダストリアルデザイナーとしてのポテンシャルをより強く表現できる切り口にしたいと考えています。自分としては「INSPIRATION:AGITATION」展をアップデートしながら継承していくような感覚です。

8月上旬には参加デザイナーが一堂に集い、展覧会の説明と交流会がRYOTA YOKOZEKI STUDIOで開かれた。

ーー「Industrial Romanticism」というネーミングにはどんな思いを込めていますか。

横関 ふたりでネーミングを考えていくなかで、夢や野望、ロマンという言葉が多く出てきて、今の時代こそロマンを語っていくべきではないかという熱量が自分たち自身にすごくあることに気づきました。そこにインダストリアルという社会と密接した言葉をかけ合わせることで、より議論が生まれる展覧会にしたいと思ったんです。今のデザイン界ではインダストリアルとロマンティシズムが相対する言葉のように思えるかもしれないけど、本当はインダストリアルの中にもロマンがあって、しかしそれが表に見えにくい時代になっている。ロマン主義(Romanticism)とは、18世紀後半から19世紀に起こった、美意識の源泉を人間の感情に見出した美術、音楽、文学の運動のこと。そこに関連づけて、インハウスによるプロトタイプの魅力とその裏側にあるデザイナーのロマンを伝えようと考えたのです。

松山 今、日本のメーカーでは、デザインの領域や解釈が拡大したことや、ものをデザインする機会の全体的な減少によって、プロダクトの知見を持つデザイナーでもソリューションやビジネス戦略のほうに役割がシフトする傾向にあります。その変化に対応できることもインダストリアルデザイナーの優秀さである一方、もっと純粋に形あるものをデザインすることに抱いていた夢や情熱、ポテンシャルをポジティブに発露させたい。

市場がコモディティ化し、製造業への停滞感が漂うなかでは、エゴイスティックに映るかもしれないけれど、自分が死んでも残るようなデザインの名作をつくりたいとか、有名になりたいといった意志の強さのようなものも、ある意味では現状を打破し、新しい価値につながる突破口となる可能性を秘めていると思います。「ロマン」ではなく「ロマンティシズム」という言葉を選んだのも、この展覧会や活動を通した影響を、社会に対する問いや議論を生む運動体として機能させていきたいという思いがあるからです。

横関 今回、誰もが知る日本の企業7社が参加していますが、どの企業のデザイナーもこのテーマをすんなり受け入れてくれました。ロマンティシズム、ロマンという言葉を出すと、みんながそれぞれの思いを自然に語り始めるんです。センター長のような立場の人も、今回出展する担当デザイナーも、気づくとロマンを語り合っているようなところがあって……。インダストリアルデザイナーに必要な価値観のひとつだよね、と初回のミーティングから盛り上がりました。

松山 これはデザインに限らずですが、大人になるにつれ、ロマンを語ること自体に照れくささを感じてしまいますが、あえてタイトルにしたことで、語っていい空気感が出たのかもしれません。効率や合理性ではない美しさや現象の魅力、使う人の夢に寄り添うこと、純粋に欲しいものを探求すること、遊び心に真剣に向き合うことなど、各社との会話のなかでも、さまざまなロマンに触れることができました。

交流会の際、デザイン誌「AXIS」のプロトタイプ特集号がRYOTA YOKOZEKI STUDIOの一角に並んだ。

ーー今回の企画に関して、形を持つ「もの」への思い入れも感じます。

横関 それは参加企業にも強くお願いしているポイントです。デザインのあり方が変わっていくなかでも、「もの」の魅力、手触りの魅力、言葉や画面では伝えられないワクワクする感覚をつくり出したいというデザイナーは、どの企業にもいます。ものが減っている現代だからこそ、もののよさを次の世代に伝えていこうという思いは、企業のセンター長から新卒のデザイナーまで、みんなが共有しているように感じます。

松山 iPhoneが出てきた頃からシンプルでクリーンなものがプロダクトデザインの主流になり、デザインからノイズがなくなっていくなかで、例えばteenage engineeringが出てきたときに、なぜこれが日本から生まれなかったんだろうと思いました。それは好きなものや遊び心を追求する姿勢が、どこか失われているからかもしれない。この価値観の重要性を表現することは、デザイン業界にも、社会全体に対しても、投げかける意味があると思っています。

ーー以前に比べてインハウスデザイナーは、企業のなかで夢や希望を持ちにくくなっているのでしょうか。

横関 インハウスデザイナーは常に夢や希望を持っています。未来を洞察するコンセプトモデルやプロトタイプの制作に取り組んでいても、それらを社外秘にするケースが増えています。自分を含むインハウスデザイナーではない人が、日常のなかで、そうしたプロトタイプを見る機会がほとんどないので、夢や希望が見えにくくなっているのかもしれません。

松山 実現できるかわからないものや、実用化につながらないもの、実験的なものへの投資価値が、企業によって違うかもしれませんが、低く見られるようになっていると感じます。すると、アドバンスデザインやコンセプチュアルな先行提案にお金をかけにくい。その点では今は海外メーカーのほうが、挑戦的な印象です。ふたつ折りのスマホみたいなものも、実際に売れるかどうかは別として、そのための新しい技術開発や製品化にトライすることで、技術力として血肉になり、未来につながっていく。その姿勢が日本企業はかつてに比べて低下しているように感じます。

横関 デザイン部門の活動としてアドバンスデザインを提案するよりも、事業部全体のビジネスの未来を描くことが求められているのではないでしょうか。でも、だからといって、カウンターカルチャーになり得るものをデザイン部門から仕掛けようという動きがなくなったわけではない。個性的なデザイナーも、熱いデザイナーも、各企業にはたくさんいるんです。ただし、外からはあまり見えなくなっている。今回、展覧会を企画したのは僕らですが、こういう状況を視覚化するきっかけをつくりたかっただけかもしれません。

今回初めて会うデザイナーも多かったが、あっという間に打ち解けたのは共通の思いや課題を抱えているから? 交流会は深夜まで続いた。

ーー日本を代表する大手電機メーカーが参加しますが、出展者はどのように決めたのですか?

横関 電機メーカーが日本の企業を引っ張ってきた面がありますし、今までインダストリアルデザインを盛り上げてきた。そのうえで、さらに未来を形づくるような企業に声をかけました。つまりインダストリアルデザインの過去、現在、未来を担う企業。もしも今後、第2弾の展覧会が企画できるなら、もっと新しいメーカーや海外メーカー、そしてジャンルの違う企業も含めて間口を広げていきたいです。

松山 自分たちと同世代のデザイナーが、各企業とのつなぎ役になってくれたところもあります。今回の企画は、ある種の自然発生的なアクションであることに意義があると思います。いわゆる異業種交流会やネットワーキングイベントとは全く違う空気が生まれている。また企画を進めるなかで気づいたのですが、今回、参加するデザイン部門のトップのほとんどが、まだインダストリアルデザイン出身のデザイナーなんです。しかし、もっとさまざまな企業に広げてみると、デザイン部門のトップがマーケティングや企画開発部門の出身という企業は増えています。その視点で考えると、企業のインダストリアルデザイナーが持つ魅力に改めてフォーカスしようというアクションは、時代の流れとして、もしかしたら最後のチャンスかもしれません。

ーーエキシビションではどんな作品が展示されるのでしょうか?

横関 各企業の事業領域に近いところから、見るだけでワクワクするものが集まってきています。各企業からは「うちのエースデザイナーを絶対に出したい」「良い機会だ、とっておきのものがある」などと言ってくれたりする。すごく充実した内容になると思います。「Industrial Romanticism」 展と同時期に、同じ六本木でグッドデザイン賞の受賞展もあります。そこで見られるものが社会の現在地を示す広域なデザインだとしたら、僕らの展覧会は内に秘めた濃いロマンが詰まったインダストリアルデザインになるはずです。ぜひ両方の展示を見て楽しんでもらいたいですね。

松山 新しいライフスタイルの提案や、人とものとの関係性の追求、美しさや現象への実験的な探求、造形やディテールのつくり込みなど、ロマンを表現するアプローチは各社さまざまです。どの企業もすごく前向きに、真剣に、テーマに対してふさわしい作品を考えてくれています。また、参加するデザイナーも、これからの新しい才能である若手から、長年の研鑽を重ねたベテランまで、幅広く揃いました。それぞれのデザイナーが描く純粋な夢やロマンの集合によって、社会情勢やテクノロジーの進化から予測される未来とはちょっと違う、新しい未来の姿が見えてくるんじゃないかと期待しています。![]()

左)横関亮太(RYOTA YOKOZEKI)/1985年岐阜県生まれ。金沢美術工芸大学製品デザイン学科卒。2008年から2017年までソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)クリエイティブセンター勤務。2017年RYOTA YOKOZEKI STUDIOを設立。ライフスタイルの多様化に寄り添い体験価値を高めるデザインを大切にし、家具、電化製品、生活用品など国内外のさまざまなプロジェクトにおいてプロダクトデザインやクリエイティブディレクションを行っている。「AIZOME chair」がVitra Design Museumに永久所蔵。iF Design賞、Good Design賞など受賞多数。

右)松山祥樹(YOSHIKI MATSUYAMA)/1987年生まれ。社会や暮らしの営み、自然の美しさといった要素から紡ぐコンテクストを軸に、静かで温かみのある象徴的な造形表現によって、プロダクトデザイン領域を中心とした多様なプ

ロジェクトを手がける。2012年より三菱電機株式会社統合デザイン研究所にてインハウスデザイナーとして従事。法政大学非常勤講師。

Photo by Mina Asaba

Industrial Romanticism展(インダストリアル ロマンティシズム展)

- 会期

- 2025年10月31日(金)~11月9日(日)11:00〜20:00(最終日は17:00まで)

- 会場

- アクシスギャラリー(東京都港区六本木5-17-1 アクシスビル4F)

- 入場料

- 無料

- 共催

- Industrial Romanticism展実行委員会、AXIS

- 後援

- 公益財団法人日本デザイン振興会

- 企画・ディレクション

- 松山祥樹、横関亮太、AXIS

- 参加企業

- キヤノン株式会社、ソニーグループ株式会社、パナソニック株式会社、富士通クライアントコンピューティング株式会社、富士フイルム株式会社、三菱電機株式会社、ヤマハ株式会社

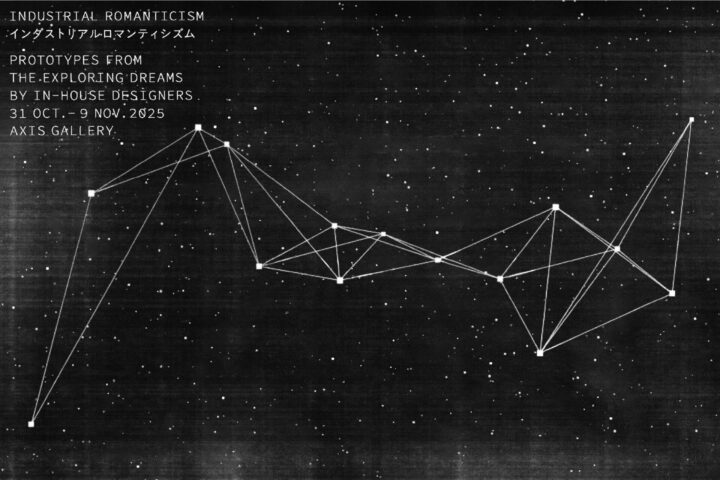

- メインビジュアル

- 谷内晴彦(desegno ltd.)

- 空間デザイン

- 歌代 悟(株式会社博展)