「シンコキュウ」株式会社シンコキュウ(2025)

近年の日本のデザイン界では、ものに動きを与えて、新たな価値を創出する作品が注目を集めている。それを牽引するのが、デザインエンジニアと称される人々だ。1990年生まれの三好賢聖は、彼らよりも少し若い世代で、デザイナーおよびデザイン研究者として「動きのデザイン」に取り組んでいる。探究しているのは、“身体性を伴った日常の動き”に焦点を当てたデザインだ。その研究の一環として開発したのが、日常のなかで呼吸を自然に促すための卓上オブジェ「シンコキュウ」である。「動きのデザイン」に未知なる可能性を感じているという三好に、関心をもった背景や想いについて聞いた。

「フェノクス」(2014)。SIGGRAPH 2014で発表した、自律型インタラクティブドローン。

東京大学でドローンや人工衛星の開発に取り組む

三好は小学生の頃に読んだファンタジー小説の影響で、空を飛ぶことに憧れを抱いていた。「飛行機のように閉ざされた乗り物に乗るのではなく、自分自身が風を感じながら飛ぶことができないかと考えていました」と三好は言う。勉強して知識や技術を身に付ければ、その夢が実現できるのではないかと思い、高校時代に物理の先生に相談したところ、東京大学の航空宇宙工学科を勧められた。

2009年に東京大学航空宇宙工学科に入学。在学中は自律型インタラクティブドローン「フェノクス」の開発に取り組み、東大と多摩美術大学の共同プロジェクト「ARTSAT(芸術利用衛星)」に参加。転機となったのは、大学院留学の説明会に、講師として来校したTangentの吉本英樹との出会いだった。吉本が東大航空宇宙工学科在学時に手がけた自律型飛行船「Beatfly」を知り、自身の研究で目指すところと重なると強く興味を惹かれた。

「PUWANTS」(2017)。2014年に制作したものをさらに発展させ、生きているミュージアム ニフレルでの企画展「生きものとアートにふれる展」で発表。小松宏誠との共作。

「飛ぶこと」から「動きのデザイン」へ

吉本と出会った頃、三好は自分の進むべき方向について悩んでいる時期でもあった。「飛ぶこと」の体験としての面白さを目標に研究していたが、その実現には体験の設計以上に技術的な問題を解決しなくてはならなかった。そんなときに吉本との出会いがあり、さらにアーティストの小松宏誠と作品「PUWANTS(プワンツ)」を共作して展覧会で発表。次第に「飛ぶ」というテーマにこだわらず、「動き」というより広い視点で研究したほうが、新しいことができるのではないかという思いに至った。

「波紋時計」 (2013)。水を張った陶器皿を用いて、秒針が毎秒水面を静かに揺らす作品。光の反射により、水面の動きと時を刻む動きを可視化することで、時間の蓄積について探求した。

三好は東大の航空宇宙工学科の工学学士号、修士号を取得後、吉本が在籍していた英国のロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA)を受験し、2015年に同じ学科に入った。RCAでは、指導教官のマイケル・ホールとの出会いがあった。コンピュータサイエンスとアートの領域を横断して活動するホールは、理系出身の三好に「理系とは全く違う世界もある」と助言。「本や論文をたくさん紹介していただき、自分のなかのOSを丸ごとアップデートするような感覚を得ました」と三好は回想する。

ウゴキのデザインリサーチ(2021)。三好がRCAの博士課程の研究のなかで、自らの観察をもとに解剖学や知覚心理学を参照して分類した15の動きのエレメント。

ものの動きと身体感覚の関係性を探る

さまざまな出会いを通じて自身の研究テーマが明確になり、そこからは「動きのデザイン」の探究に没頭した。例えば、時計、扇風機、トースター、改札機など、日常の身近にあるものの動きを実験材料に多様な研究に取り組んだ。

「デザインの分野では、ものの色や形、素材や機構のデザインについては長年、研究されてきましたが、動きのデザインについては、これまで体系だった知見が確立されていないのではないかと感じました。僕は日常のなかにあるものの動きが、人間や身体感覚にどのような影響を与えるのかという点に興味を持っていて、そうしたものの動きと身体感覚の関係性を探っています」。

キネステティック・デザイン・プロジェクト(2018)。三好の提唱する「キネステティック・デザイン」の手法で構想されたデザインアイデアを描いたショートムービー。Collaborators by Anne Zhou, Kumi Oda, Mark Esaias, Rachel Warr, Ruijing (Hazel) Yan, Tom Crame, Viraj Joshi, Yaprak Göker

三好が動きのデザインの研究にあたって手がかりにしたのは、「運動共感」だ。それは例えば、風になびくカーテンを見て、風に吹かれたときの感覚を想起するといった、自分の身体感覚になぞらえて擬似的に感じてしまうという人間の特性である。

それをもとに最初に制作したのが、「ブリージング・ヒューミディファイア(呼吸する加湿器)」である。人間の基本的な身体機能のひとつである「呼吸」の動きから着想を得て、呼吸するように加湿器本体が動く仕掛けになっている。この開発を経て、“呼吸を促す”という動作についてさらに研究を深めていった。

「ブリージング・ヒューミディファイア」(2018)。加湿しながら本体が呼吸するように動き、周囲にいる人に深い呼吸を促す。

呼吸をテーマに開発した「シンコキュウ」

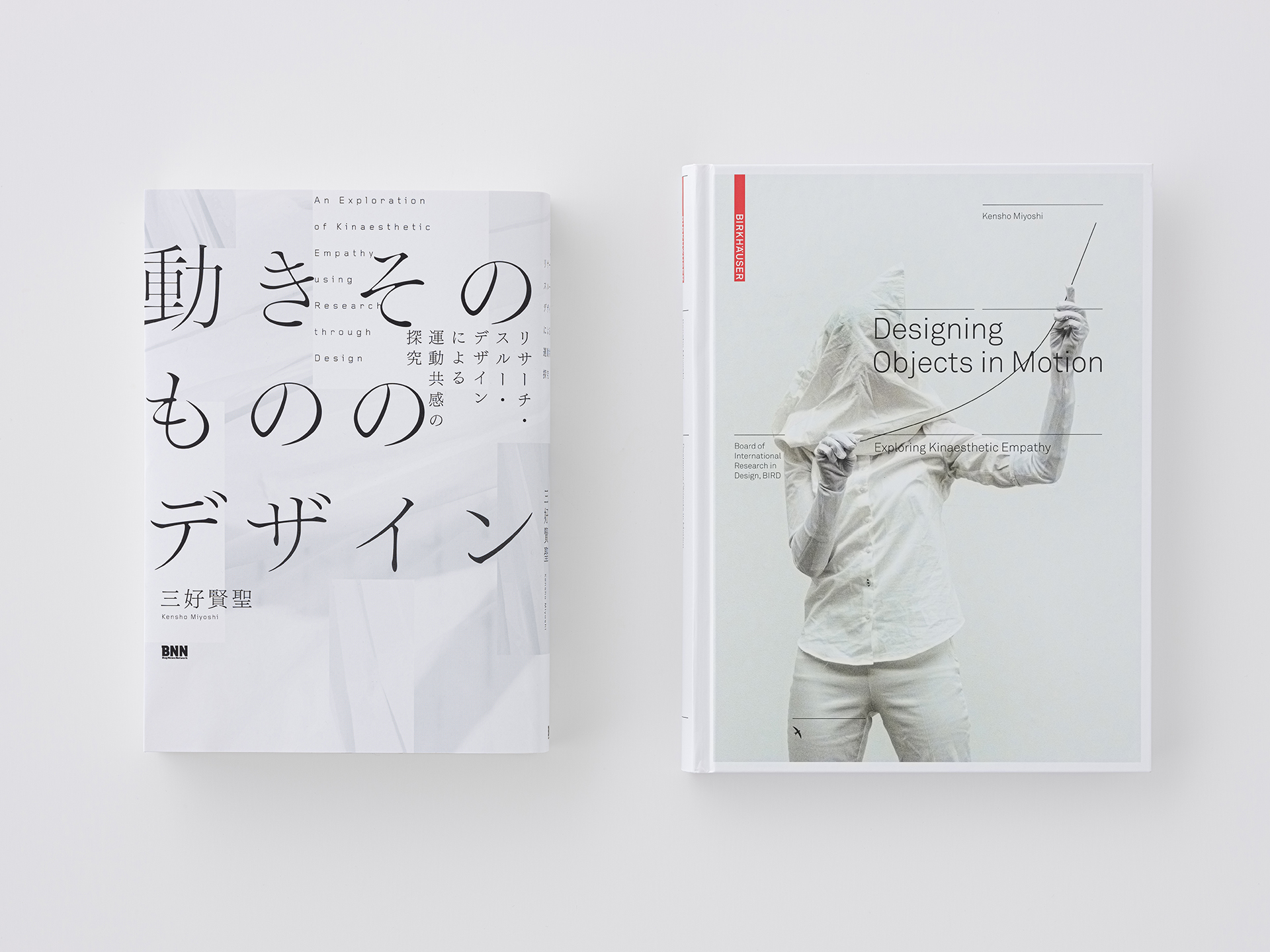

三好は「運動共感」を手がかりに研究した、これまでの動きの設計を論文にまとめ、さらに著書『動きそのもののデザイン』(ビー・エヌ・エヌ、2022)を上梓。博士研究員としてその独自の設計論をもとに、新たに “呼吸”をテーマに掲げ、3年間にわたって研究開発して誕生したのが、卓上オブジェ「シンコキュウ」である。何かに操られるのではなく、その動きに身体が共鳴し、自然に呼吸を促してくれる装置だ。これはスマートフォンやパソコンの画面に長時間向き合うなかで、無意識に呼吸を止めてしまう「スクリーン無呼吸症候群」を軽減するプロダクトの提案でもある。

『動きそのもののデザイン』ビー・エヌ・エヌ(2022)の日本語版(左)と、英語版『Designing Objects in Motion』Birkhauser Architecture(2020)。

三好にとって「シンコキュウ」は、動きのデザインの研究成果を社会実装する第一歩となった。また、『動きそのもののデザイン』には、自ら構築した動きの設計理論やデザインガイドを掲載。その知見を人々と共有することで、さらにこの研究を次のステージへと発展させることを目指している。

「ただ研究して終わるのでは意味がないと感じています。その知見が広く社会に共有され、活用されることで初めて真の価値を持ちます。その成果が新たな課題や挑戦を生み出し、次の探求へとつながっていくような循環こそが、研究のあるべき姿だと思っています。特に私は動きのデザインという分野に、まだ開拓されていない大きな可能性を感じており、その力を人々の生活や社会に役立て、実装されることを目標に、今後も取り組んでいきたいと考えています」。

「シンコキュウ」株式会社シンコキュウ(2025)。「集中モード」「リラックスモード」「寝落ちモード」の3種類の呼吸モードで動く。ハードウェアデザイン:松山祥樹、サウンドデザイン:小西 遼、エンジニアリング:奥 檀、安住仁史。製品化への特別協力:株式会社ピーバンドットコム。

三好が考えるデザインについて聞いた。

「ものづくりでは、まず “自分ごと”から考えをスタートします。自分が本当に必要としているものをつくることが、結果的に同じような悩みや願いを持つほかの人たちの役にも立つと信じています。私は、ものづくりを通して人々の生き方や価値観、そして日常の暮らしそのものがより良い方向に変わることを目指しています。それこそが、デザインが果たすべき本質的な役割であり、人々の生活をより快適で豊かなものにするための手段だと考えています」。

「光をそそぐ」ポエティック・キュリオシティ(2023)。三菱ケミカル社製低反射フィルム「モスマイト」を施したアクリル板と絹糸を用いて、雲間から差す日の光を表現した照明作品。制作協力:市岡直樹、榊原礼彩。

次のテーマは「自動ドア」の動きのデザイン

三好は現在、自動ドアに関する動きのデザインを研究中で、この10月から東京都立大学インダストリアルアート学科助教に就任し、教育にも力を注いでいきたいと考えている。

「シンコキュウ」は、クラウドファンディング「GREENFUNDING」による先行予約販売を10月15日から受け付けている。また、11月7日から日本橋三井ホールで開催されるalter. のMARKETコーナーで展示予定であり、11月8日から始まる富山県美術館の「DESIGN with FOCUS デザイナーの冒険展」では、「シンコキュウ」とともに、アーティストでデザイナーの青沼優介と共同主宰するポエティック・キュリオシティの新作も展示される予定だ。

これまで「動き」のデザインは、主にアートやモニュメントのような作品に取り入れられてきたが、日々の生活のなかでの活用も期待される。より本質的で豊かな暮らしのために、デザイナーの創造力が果たすべき役割は尽きることがない。![]()

企画展「DESIGN with FOCUS デザイナーの冒険展」

- 会場

- 富山県美術館

- 会期

- 2025年11月8日(土)-2026年1月25日(日)

- 企画観覧料

- 一般:1,300円、大学生:650円

- 概要

- 既存の枠にとらわれず、実験的で独創的なアプローチを通じて、創造性の可能性を拡張しようとする若きクリエイターたちの挑戦を作品を通じて紹介。多様な課題に真摯に向き合い、柔軟に前向きに、楽しみながら取り組む彼らの姿勢は、これからの時代を照らすヒントに満ちている。

- 参加クリエイター

- MARU、Architecture、氷室友里、光井 花、本多沙映、三好賢聖、青沼優介、松山真也、山本大介、進藤 篤、MAI SUZKI、後藤映則

[特別展示]鈴木啓太(城端線・氷見線新型車両のデザイン) - 詳細

- https://tad-toyama.jp/exhibition-event/19831

三好賢聖(みよし・けんしょう)/デザイナー、デザイン研究者。1990年兵庫県生まれ。東京大学航空宇宙工学科卒業、同専攻修士課程を修了後、英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アートにてPhDを取得、最優秀博士論文賞受賞(独・アンハルト大学)。動き、身体性、詩にまつわる制作と研究を行う。東京都立大学システムデザイン学部助教(テニュアトラック)、昭和医科大学兼任講師、ブテイコ国際クリニック認定呼吸法インストラクター。2023年に株式会社シンコキュウを創業。ポエティック・キュリオシティ共同主宰。