REPORT | アート / 展覧会

2018.12.10 15:38

▲家型のオブジェが並ぶ、奥行き60mの最大の展示室「transforming house」。家型の屋根の角度を手前から奥に向けて徐々に変化させることで、内外の位置付けを反転するデザイン。Photo by Takumi Ota

オーストラリア・メルボルンにあるビクトリア国立美術館(NGV)で、騙し絵でよく知られるオランダの画家、M.C.エッシャー(1898-1972年)とnendoがコラボレーションした展覧会「Escher x nendo | Between Two Worlds」が2018年12月2日から2019年4月7日の会期で開催されている。NGVでの展示は2017年NGVトリエンナーレでの「50 manga chairs」に続き2回目となるnendo代表の佐藤オオキさんに、会場で展示のコンセプトについて聞いた。

▲会場でインタビューに応じてくれたnendo代表の佐藤オオキさん。Photo by Takumi Ota

nendoに求められたのは、エッシャーと対等なコラボレーション

「エッシャー作品を見せることが展覧会の主題ですが、黒子としての会場構成ではなく、nendoもステージに上がり、エッシャー作品とコラボレーションすることが求められました。僕のなかでは、どこまでエッシャーの作品を丁寧に見ることができるか、また、nendoが考える“エッシャーらしさ”を見つけていく作業となりました。エッシャーさんに会って話をすることはできないので、作品の解釈とそれに対するレスポンスの方法は自分のなかにも葛藤があり、NGVチームと何度も議論を重ねながらデザインを進めていきました」。

nendoに依頼した経緯を担当キュレーターのキャシー・レーイ(Cathy Leahy)さんに尋ねると、「私たちは、nendoの空間に対する繊細かつ巧妙な操作や、錯視のようなトリッキーな表現の扱い方にエッシャーとの共通点を見出していました。そこで、いわゆる展示空間のデザインではなく、両者が対等にコラボレーションするような形のインスタレーションを依頼したのです」とのこと。

▲17mある細長い展示空間へのアプローチには、来場者を奥に誘うような映像が床に映し出される。映像もnendoによるもの。Photo by Takumi Ota

▲エッシャーの初期の作品を壁に展示した空間には、家型をくり抜いた形状のベンチが置かれた。静物ながら、直方体のベンチから「家型」が生まれつつあるような“動き”のあるデザイン。Photo by Takumi Ota

絵そのものではなく、エッシャーの思考を表現する

実際のデザインに際しては、nendoが展示作品の選定段階からNGVのキュレーターたちと連携することにより、年代や作風だけでなく、当時エッシャーが興味を持ったであろう「幾何学パターン」や「映り込み」といったテーマとそれら同士のつながりから分類した9つの空間がデザインされている。

「まず最初に、エッシャーの作品はすべて平面に描かれた2次元の世界なので、nendoとしては3次元の表現をすること、そして、色を使わないことを決めました。また、彼の作品中にたびたび登場する“家のかたち”を展示全体のアイコンとして用いることにしました」(佐藤)。

空間化していくにあたっては「エッシャー作品には、無限に続く階段の騙し絵ように、そのまま三次元化したくなるモチーフがたくさんあるのですが、絵の世界をストレートに具現化するのではなく、作品が描かれるまでのエッシャーの頭の中にある思考そのものを表現することを目指した」という。たとえて言うなら、「材料選定はnendo、その調理方法はエッシャー的に」というアプローチだったと佐藤さんは笑う。

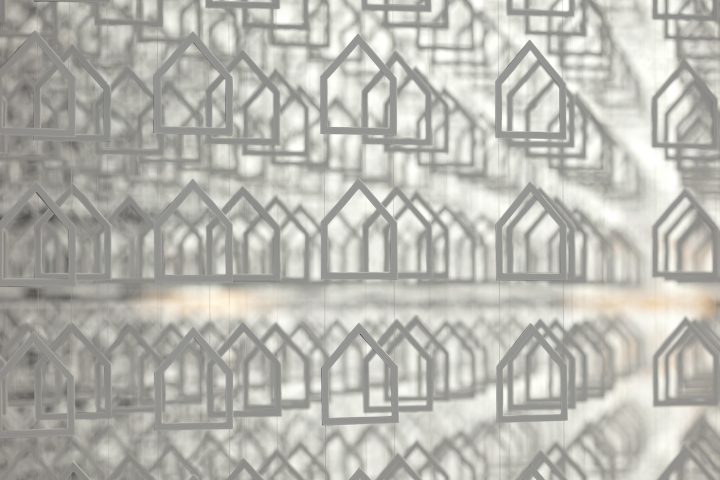

▲反射を表現するためシンメトリーにデザインされた「reflection house」。両サイドの壁には光と影でストライプを描き、透過光と影の対比により精巧な家型パターンが表現されている。Photo by Takumi Ota

緻密な計算から導き出された、エッシャー的な空間

なかを大人が通り抜けられるサイズの家型のオブジェが連続する最大の展示室「transforming house」は、家の中と思って真っ直ぐ歩くうちに、いつの間にか図と地が反転して自分が家の外にいることに気づくという、錯視の立体版のような空間。そこでは「空間をさまよいながら作品に出会ってほしい」(佐藤)という意図でランダムにエッシャー作品が配置されている。

絵画作品の内容に応じて置き方を変えている点にも、nendoならではの解釈を見てとることができる。「例えば、水たまりの中に鯉がいて、さらに水面に木の枝が写り込む作品は、水たまりらしく水平に置いて見せるべきだと考えました。また、天地方向を固定するのではなく、360度全方向から見てもらいたい作品は水平なディスプレイ台を設けてどこからでものぞき込めるような配置をしています」。

▲展示室をつなぐ通路に設けられた全長21mの家型のトンネルは遠近感を錯覚させる。Photo by Takumi Ota

また、作品によって当てることのできる照度の上限が定められていたため、家型オブジェが並ぶ大空間は、その要件を満たし、さらに家型の影が作品に重ならないよう屋根の角度をひとつひとつ精査して作品台の配置をミリ単位で検討するという気の遠くなるような作業により実現されたものだ。

「家型の内側にある作品には展示室天井の照明を当てず、家型内に設けた光ファイバーで照らすなど、技術的なことも含めて細かな配慮をしています。計算により導き出された角度のように、ひとつひとつの部分をロジカルに決定していくことで、より“エッシャー的”な空間をつくり上げることができたのではないかと思っています」。

共通するのは、見る人に語りかけてくるような物語

その他にも、巨大なシャンデリア状のオブジェを配し、来場者をあっと驚かせる「gathered house」や、遺作に描かれた蛇をテーマにした展示室「snake house」など、建築的と言える大掛かりな仕掛けの展示室が並ぶ。「gathered house」では、エッシャーの作品に見られる「視点による変化」、「幾何学的なパターンの繰り返し」「図と地の反転」という三要素の融合が表現されている。視点による変化というのは、時として不可能な視点を描いた作品からイメージされたものだ。展示室中央に固定された円柱型のオブジェは、片面が白、片面が黒で仕上げられた手のひらサイズの家型パーツを無数に吊り下げ、入り口から見たときには白い円柱の中央にぼんやりと黒い家型が立体的に浮かび上がるようなデザインだ。

▲中央に直径5mのシャンデリア状のオブジェを配した円形の展示室「gathered house」。円柱の中央には黒い家型がうっすらと浮かび上がって見える。Photo by Takumi Ota

▲シャンデリア状のオブジェのディテール。約5万5000個もの手のひらサイズの家型が整然と並び、オブジェを透過して見える風景の変化により、つい周囲を歩き回りたくなる仕掛け。Photo by Takumi Ota

展示の最後を飾る「snake house」は、エッシャーの遺作「蛇」(1969年)だけを見せる部屋で、蛇行する円弧を切り欠いたような通路の途中には習作のスケッチが置かれた。一般的なアート展示のセオリーでは作品上にものを置くことは有り得ないが、「エッシャーはこの位置にミラーがあることを想定して描いたはずで、その状態を来場者に見せたい」とnendoが強く要望し、スケッチ上に小型のミラーを置いて、そのミラーの写り込みとともに作品を見せる展示が実現したという。

▲遺作「蛇」(1969年)を展示した「snake house」は、左手奥に見える入り口から蛇行しながら作品に至る構成。Photo by Takumi Ota

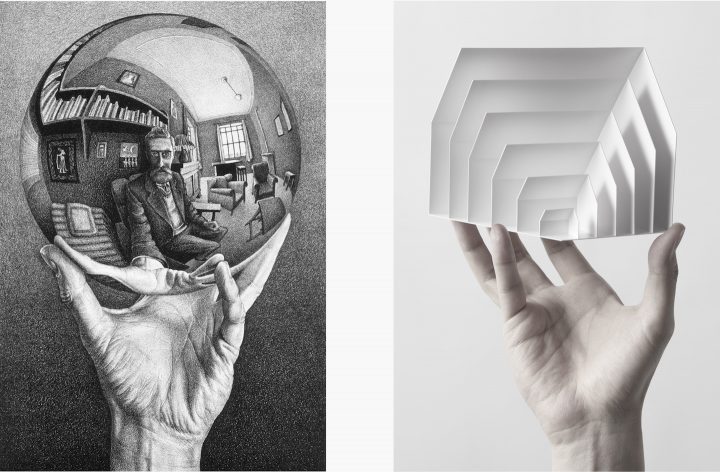

▲同展覧会のメインビジュアルはエッシャーの作品とnendoによる提案を並べて見せるもの。

左: M.C.Escher/Hand with reflecting sphere (Self-portrait in spherical mirror) January 1935 lithograph

Escher Collection, Gemeentemuseum Den Haag, The Hague, the Netherlands ©The M. C. Escher Company, the Netherlands. 右: Photo by Akihiro Yoshida

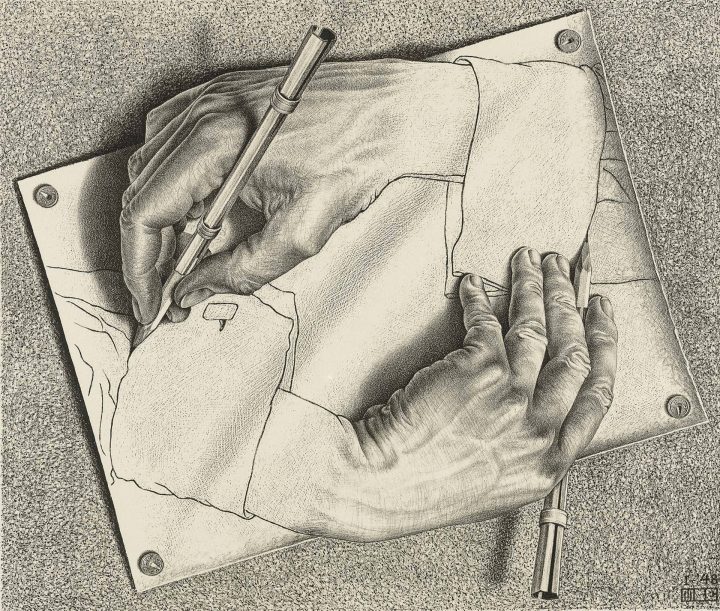

会場の入り口には、鉛筆を持った片手を描いた作品「Study for Drawing Hands」(1948年)が、出口には、鉛筆を持った手が互いの手を描く作品「Drawing Hands(邦題:描く手)」(1948年)が掲げられている。

キュレーターのレーイさんが「エッシャーとnendoには、見る人に何かを語りかけてくるような物語を生み出すセンスがあり、その能力が遺憾なく発揮された素晴らしい空間になった」と両者の魅力を語ってくれたが、まさに、ひとりの手に始まり、エッシャーとnendoというふたりの創作者が互いの存在を認め合うような“ふたりの手”で終わる、というストーリーがここにも表現されている。nendoによる作品へのレスポンスに時に驚き、楽しみながらエッシャーの思考をたどるという時代を超えたコラボレーションは、アート展示の新たな領域を感じさせるものだった。![]()

▲ビクトリア国立美術館(NGV)のシニア・キュレーター、Cathy Leahyさん。Photo by Reiji Yamakura