REPORT | アート / サイエンス / テクノロジー

2019.03.25 11:37

世界最大のメディアアートの祭典「アルス・エレクトロニカ・フェスティバル」は、オーストリア・リンツで2018年9月に開かれた。そのレポート第2弾では、メイン展示エリア”Error, Fake & Failure”と”Error in Progress”に出展した6組のアーティストのインタビューを紹介する。

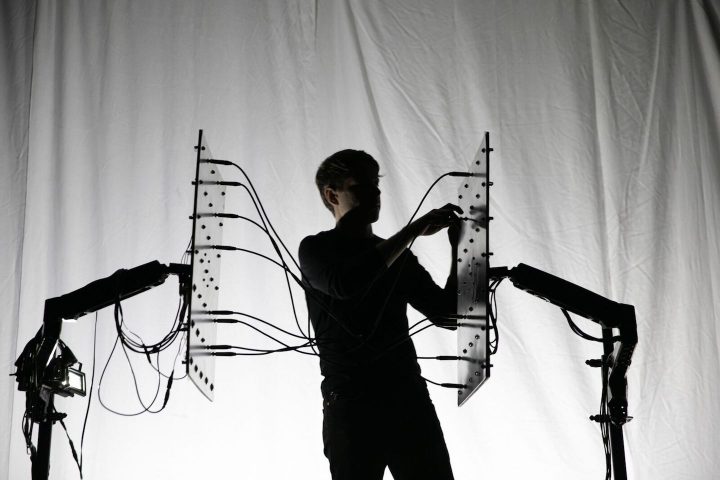

▲FIELD/Martin Messier (CA)/©️vog.photo

▲Mutter und Sohn=Realität trifft Kunst (Z.U.K.U.N.F.T. der Unendlichkeit) / Brigitte & Jonathan Meese (DE)/©️vog.photo

2018年のアルス・エレクトロニカでは、12の異なる場所で展示やパフォーマンス、ワークショップ、カンファレンスが行われた。展示エリアは、リサーチや研究に基づくアート&テクノロジー・サイエンスのプロジェクトを集めた”Error, Fake & Failure”と、芸術表現としての”Error in Progress”の2つのゾーンで構成されていた。ここでは、50を超える作品の中から、6組のアーティストをピックアップしたい。

▲©️Tom Mesic

▲in the rain/Yuki Anai (JP), Hideaki Takahashi (JP)/©️Tom Mesic

臓器操作から審美的デザインの未来を探る

▲The Art of Deception/Isaac Monté (BE), Toby Kiers (US)/©️Vanessa Graf

バイオサイエンスは近年のアルス・エレクトロニカの中でも、期待の分野。今回、臓器移植における可能性を探ったのは、ベルギー出身のデザイナー/アクティビストのIsaac Monté(アイザック・モンテ)と、アムステルダム自由大学で進化生物学を研究するToby Kiers(トビー・キール)によるプロジェクト「The Art of Deception」だ。

廃棄処分された豚の心臓に脱細胞処理を施し、再び移植することにより、美しく改造された人間のための”心臓”をつくり出すもので、21個のタイトルをつけたファッションアイテムのような、なまめかしい美しさを持つ心臓のプロトタイプを展示した。

▲The Art of Deception/Isaac Monté (BE), Toby Kiers (US)/©️vog.photo

脱細胞化は合成生物学の領域を切り開くホットトピックのひとつだ。医学に応用されはじめているが、このゴースト器官をつくり出すとも言える技術は、芸術的、創造的な価値に対してまだ未知の領域にある。「私たちのプロジェクトは、臓器操作の分野におけるデザインの未来を探るものです。21個の改造された心臓のコレクションを通し、これが現代社会を生きるわれわれのステータスシンボルになり得るのかをリサーチしています」。

臓器はデザイン対象となるのか? 廃棄され死んだ心臓は、標準的な器官として機能するのではなく、むしろ科学が人体を操作してデザインに関与する可能性を示唆している。

シャボン膜から読み解く、情報社会と人間の接続性

▲nima / Risako Kawashima (JP), Yasuaki Kakehi (JP)/©️Risako Kawashima, Yasuaki Kakehi

Facebook、Instagram、TwitterをはじめとしたSNS、インターネット上に出回るニュース、IOTをはじめとするテクノロジーでコントロールされたプロダクトやスペース。現代人の暮らしを眺めると、常に大量の情報に接続され、それらに疑いを持たないことは情報に操作されているとも言える状況にある。

操作する・されるといった情報と人間の接続性に対して疑問を投げかけるのは、東京大学大学院情報学環でマテリアル・エクスペリエンスデザインの研究室を持つアーティスト筧 康明と、慶應義塾大学SFCの川島梨紗子による、シャボン膜を使ったインスタレーション「Anima」だ。

▲Anima/Risako Kawashima (JP), Yasuaki Kakehi (JP)/©️vog.photo

鑑賞者がシャボン玉をつくり、電子回路につけると、シャボン玉自体がランプに変化。ひじょうにシンプルな動作の作品のなかに、デジタルとフィジカルの0と1ではない間をどう埋めていくかという複雑な問いを感じさせた。

「シャボン玉ってあるんだけどないもの。マテリアルとして、フィジカルとしての要素を持ちつつも、その膜の中にはリッチな光の繁殖の漂いがあり、デジタルの要素も含んでいます。シャボン膜が持つマテリアルとしての要素と魅力が、フィジカルとデジタルの間というコンセプトにフィットしたんです」。

シャンボン膜の明かりが消える瞬間は、ある種のエラー。自らの息によって構成されたものの限界という意味において、コンピュータがランダムに操作するのとは異なる情報との接続感が生まれる。操作されている感覚ではない人間と情報の間にある”自分の意思”と”委ねる”というインタラクションの関係性は、失われつつある社会と人類の接続の仕方を再考させた。

ダイナミックマテリアルの現象が生み出す芸術の可能性

▲riaxial Pillars II and Argos/Yunchul Kim (KR)/©️vog.photo

近年、宇宙芸術という分野がアートの分野でも盛んに議論されるようになってきた。未知なる宇宙の謎を芸術を通して紐解くことで、人類や世界を包括的に捉え、人間の創造性の拡張を試みる。

素粒子物理学の研究機関CERNのプロジェクト、Collide International Award(CERN&FACT)を通して制作された宇宙線検出器「Argos」と、流体のキネティックインスタレーション「Triaxial Pillars II」は、メタ物質と流体力学の芸術的潜在性を探る韓国人アーティストYunchul Kim(ユンチョル・キム)によるものだ。Yunchulは、マテリアルが持つ新たな彫刻的性質から、概念と現象の間にあるギャップを探求する。

▲ARGOS

▲Triaxial Pillars II

「Triaxial Pillars IIとARGOSは、ドイツの詩人ノヴァリスの”水は湿った炎である”という言葉、ギリシャ神話に出てくる100の目を持つ怪物からインスピレーションを得たプロジェクトです。作品は、メタリックな表情で変動しつづけるナノ粒子で構成された金属流体と、41チャンネルの宇宙線検出器で構成されています。ARGOSが大気中にある宇宙線の成分、ミューオン粒子を検出することで信号が放射され、Triaxial Pillars IIの流体のキネティックアルゴリズムが起動します。この磁気流体力学的効果は、移動している微小粒子の塊を散乱・収束させ、黒い空洞や輝く金属フィラメント構造を生成するのです」。

粒子と流体が複数の遷移状態を経て、物質が空間・時間のなかで変動するこの作品では、粒子、液体、機械などマテリアルが持つ現象、物質性が織り交ぜられ、作品が持つ時空や意味が拡張されていく。彼の持つ宇宙的な視点は、私たちの持つ言語や記号の制約を超越し、表現のあり方を広げるアイデアを提示している。

ロボットが持つ人格性とは?

▲SEER: Simulative Emotional Expression Robot/Takayuki Todo (JP)/©️Takayuki Todo

ロボティックスの分野はここ10年で急速な進化を遂げ、災害、介護、産業、娯楽、人間が行くことのできない極地でのリサーチなど多くの分野で活用が進み、一大ビジネスに発展している。

アーティスト藤堂高行は、ロボットを単なる機械として捉えるのではなく、美学的アプローチからロボットにいかに人間らしさを与えるかを追求している。

驚くほど繊細で感情的な表情を見せる、彼が開発したヒューマノイドロボット「SEER(Simulative Emotional Expression Robot)」は、見るという行為と人の表情に関する深い洞察に基づいた作品だ。内部のセンサーによって、鑑賞者の表情を読み解き、SEERの表情はリアルタイムに変化する。その目は私を捉えていて、まるで私に何か感情を伝えようとしているかのようだ。

▲SEER: Simulative Emotional Expression Robot/Takayuki Todo (JP)/©️Ars Electronica/Robert Bauernhansl

「人類は歴史上、人間の姿を模したオブジェをつくり、人間らしさの再現を試みてきました。その彫刻史における表現媒体が、粘土や石材、銅や樹脂を経て、今ちょうどロボットやCGに至っている、というのが美術作家としての私のヒューマノイドに対する考え方です。ただ、これまで多くのヒト型ロボット研究において人の形と機能の再現が試みられてきましたが、人に与える印象を適切に再現できているとは言えず、不気味な印象に陥っていました。特に深刻なのは目で、自他の関係性としての”視線”が構築できていないために、両目の矛先が何の対象にも結ばず、生きている人間や動物が通常行わない異質な動きをします。SEERでは、眼球方向と視対象の位置をインタラクティブに結ぶ制御を行うことで、視線が定まり、まるで意思を持って他者や外界に注意を向けているかのような印象をつくり出しています」。

人工物であるロボットが不気味さのファクターを凌駕し、心を持つ人とエモーショナルにつながるとき、何が生まれるのか? つながりから生まれる生物と人工物の関係性について考えてみたい作品だ。

「現在」を読み解く太古のサウンド

▲unearth/Paleo-Pacific/Shun Owada (JP) /©️vog.photo

アルス・エレクトロニカでは、音楽というファクターを通して、人間と環境の関係性を考える作品も見られた。生物としてのヒトの身体や知覚と、環境の関係に関心を持つサウンドアーティスト大和田俊による「unearth / Paleo-Pacific」がそれだ。

点滴バッグに充填された薄い酸が化学反応によって石灰岩を溶かし、二酸化炭素を発生させる。二酸化炭素が発生する際の小さな気泡の音を音響機器が増幅させ、音が奏でられていく。

使用されている石灰岩は、はるか昔、地球に生息・絶滅した海洋生物の化石で構成されている。化石化した生物の身体は、海洋中の二酸化炭素から形成されているため、石灰岩が溶けたときに発生する二酸化炭素は、化石化した生物が自身を構成する要素に還ることを意味している。

▲unearth/Paleo-Pacific/Shun Owada (JP)/©️vog.photo

「ヒトという種の経験可能な時間を超え、自然環境のなかで太古の生物が堆積され形成された石灰岩が持つ時間を音や空気を通して感じるという行為は、過去に保存された時間だけでなく、”現在”の事象の形成を読み解くひとつの要素になります」。

音の現象を追求していくなかで、鑑賞者は現実に起きている事実と身体が接触しながらも時空を超え、つながりながらもバラバラであり続けるような感覚を味わうことになる。

キスが示す、つながりのかたち

▲Kissing Data/Karen Lancel, Hermen Maat (NL)

情報社会のなかで私たちはどんな人間関係、コミュニケーションを築いているのだろうか? インターネット上のネットワーク化された環境では、SNSといった人工的なインターフェースを通して、われわれは親密さを確認しあい、社会的・感覚的なつながりを形成する傾向にある。

オランダに拠点を置くアーティストデュオLancel/Maatによるパフォーマンス・インスタレーション「Kissing Data」は、Multi Brain Computer Interfaces(Multi BCI)を通し、人々の間に生まれる社会的・感覚的なつながり、プライバシー、共感、脆弱性、信頼に対して疑問を投げかける。

Multi BCIのヘッドセットをつけた参加者は、キスをその場でシェアする。キスをしている本人、鑑賞者の脳波が測定され、それぞれの神経フィードバックが視覚・聴覚的なデータとしてビジュアル、サウンドスケープのアルゴリズムに再帰されることで、公共の場における個人の感覚、集団としての共感や社会的なつながりを認識するのだ。

▲Kissing Data/Karen Lancel, Hermen Maat (NL) /©️vog.photo

「キスは、生物学的な同期、空間的な近さ、触れ合い、視力、体液、嗅覚、持久力に基づく、親密で情緒的な相互作用が明白になるひとつのケースです。しかし、オンラインを介する親密なコミュニケーションや行為は、技術、制度、社会的プロセスなどに影響され、形成されていきます。Kissing Dataは、親密な行為や感情がどう人と人のつながりを生み、社会を形成していくのかをデータ化する作品です」。

共同体の親密なオーケストレーションを通して、キスをしている当事者と鑑賞者は、テレマティックなキスに立ち会い、湧き上がる感情を科学的アプローチから知覚し合う。今日のマージされ続ける現実社会において、触れること、見ること、呼吸すること、キスすること、存在感を共有することなどに対し、個人が呼応する能力、感受性が共有される公共空間を改めて肌で認識できる作品だろう。

▲FrAgile 6–Pahoehoe Beauty/Marjan Colletti (IT, AT, GB), Daniela Mitterberger (AT), Tiziano Derme (IT, AT), Georg Grasser (AT)/©️Robert Bauernhansl

▲Amygdala/Marco Donnarumma (DE/IT), in collaboration with the Neurorobotics Research Laboratory (DE) and Ana Rajcevic (DE)

まだまだ紹介したいアーティストはたくさんいるが、次のレポートではPrix Ars Electronica, STARTS Prizeについて紹介していきたい。![]()

▲©️Tom Mesic