REPORT | カルチャー / 建築 / 見本市・展示会

2022.04.21 09:36

コロナ禍で1年遅れ、2021年10月1日から2022年3月31日まで開催された「ドバイ万博2020」は、現代の万国博覧会とはどんな場所なのかを考えさせる機会となった。中東初の万博ながら、現地を実際に訪れた人は少なかったことから、ここに記録しておきたい。

テーマは「Connecting Minds and Creating Future(心をつなぎ、未来を創る)」だったが、否応にもコロナ禍や世界情勢における変化を経た後の目を通して万博を見ざるを得なくなった。これまでのような万博は開催する価値はあるのか、コロナ後の社会を見据えた提案があるのか、といった意味を誰もが探ろうとするだろう。

実際に訪れたドバイ万博の大きな印象を述べると、次のような3つのポイントが挙げられる。

▲UAE館 ©️UAE Pavilion Expo 2020 Dubai

体験型、建築展、サスティナビリティ

ひとつは、体験型(エクスペリエンス型)が中心の展示が多かったこと。博覧会という名称から想像されるような多数の展示物の陳列よりも、デジタルテクノロジーを使ってイマーシブに体験させるパビリオンが目立ち、またそうしたパビリオンが人気を集めていた。新しいテクノロジーが繰り広げるエンターテインメントに没入する楽しさがある一方で、「学び」よりも「感じる」ことが優先され、またそこに何が込められているのかの深度には差があった。

▲ドイツ館

▲スペイン館

ふたつ目は、建築や空間デザインに主張が見られたこと。今や万博は、各パビリオンの建物自体が存在を主張する建築展覧会のような様相となっている。デザインへの関心が高まっているうえ、外観が人を呼び込む大きな要素になっているのは、インスタ時代においては納得できることだ。ただ、外観の威容に比べて内部展示がインパクト不足と感じられる例もいくつかあったことも事実だ。建築と内部空間、展示内容、そして来館者の動線や待ち時間も含めたソフト面がどうバランスされていたかは、最終的なエクスペリエンスの質を左右する。

▲ミラーを多用したスイス館

▲スタジアムのような外観でファサードの色が変化する韓国館

▲パキスタン館

3つ目は、サスティナブルとは何かを考える機会を与えていることだ。ドバイ万博は、「サスティナビリティ」「モビリティ」「オポチュニティ(機会)」の3つのエリアに分かれており、サスティナビリティは大きな柱だ。しかし、大会場にパビリオンを建設するようなコストや、閉幕後に排出される無駄やゴミは今や無関心でいられない対象になっている。サスティナビリティを展示として語る以上に、開催の方法として探るやり方があるとすればそれは何か、を考えさせるのだ。

▲オランダ館 ©️Netherlands pavilion | Dutch Dubai

▲スウェーデン館

UAEの現実のありさまを感じさせる

いくつかのパビリオンを紹介しよう。各国が展示する内容は、「サスティナビリティ」「モビリティ」「オポチュニティ」の各エリアのテーマに沿ったものだったが、エンターテインメント性を前面に出したもの、研究課題のように取り組んだものなど、各国それぞれのアプローチが見られた。

▲©️UAE Pavilion Expo 2020 Dubai

主催国であるアラブ首長国連邦(UAE)は、万博の敷地のほぼ中央に、コンペで優勝したサンチアゴ・カラトラバの設計による大規模なパビリオンを設置。国鳥であるファルコンが羽を閉じて力を溜めているような、パワフルな形態が目を引く。スチールの羽の下方に水と緑があしらわれた入口があり、穏やかなスロープを下ってそこから館内に入るという導入部分が心を落ち着かせる。

内部に足を踏み入れると、目前に広がるのは砂漠だ。これは、砂漠の中に建設された新興国であるというこの地のアイデンティティを、直接的、感覚的に示すもの。砂山の表面に映る自分の影の中に人々の暮らしが投影される仕組みで、この国を成り立たせている普通の人々の存在が感じられる。

パビリオンのテーマは「Dreamers Who Do(行動するドリーマーたち)」で、クリエイター、教育者、エンジニア、オーガニック農家など、さまざまな職業の人々にも焦点を当てる。歴史をポエティックに語る映像など、6つのエリアから構成されているこのパビリオンは、最初から最後まで大空間の中で「おおらかさ」が体感できるもので、また万博会場だけからは見えないUAEの現実のありさまを感じさせるものとなっていた。

水、エネルギー、食糧のつながりを体感させたオランダ

オランダ館も注目を集めていた。同館のテーマは、「Uniting Water, Energy, Food(水、エネルギー、食糧をひとつに)」。生命のためのこの3要素はつながっているのだと伝え、それらを統合するソリューションを展示する内容だ。オランダ館は、サスティナビリティをパビリオン建設のあり方で探った一例となっている。建設に用いたのは地元の建材で、万博終了後はまた地元の建設業界に戻される計画だ。

▲©️Netherlands pavilion | Dutch Dubai

パビリオンの四角い建物の中には、緑に覆われたコーン型のもうひとつの構築物が設けられており、これがビオトープとしてデザインされている。パビリオン設計を行ったのはV8アーキテクツ。ビオトープの仕組みは、デザイナー兼アーティストのアップ・フェアヘゲンと彼の会社サングレイシャー・テクノロジーズが開発したもので、太陽光を利用して大気から水分を抽出するテクノロジー「サングレイシャー」を利用している。

この方法で、パビリオンでは毎日数100リットルの水が生成され、来館者はその水をリアルタイムで体験できる。天井からは自然光が降り注ぎ、コーンの表面に生育する野菜を育て、コーンの中ではキノコ類が育つ環境がつくられている。シンプルで強力なコンテンツと空間があり、雨となって降り注ぐ水を来館者が傘をさして受けるというエンターテインメント性も併せて、そぎ落とされたメッセージが印象に残った。

エネルギーや生物多様性の研究を丁寧に展示したドイツ

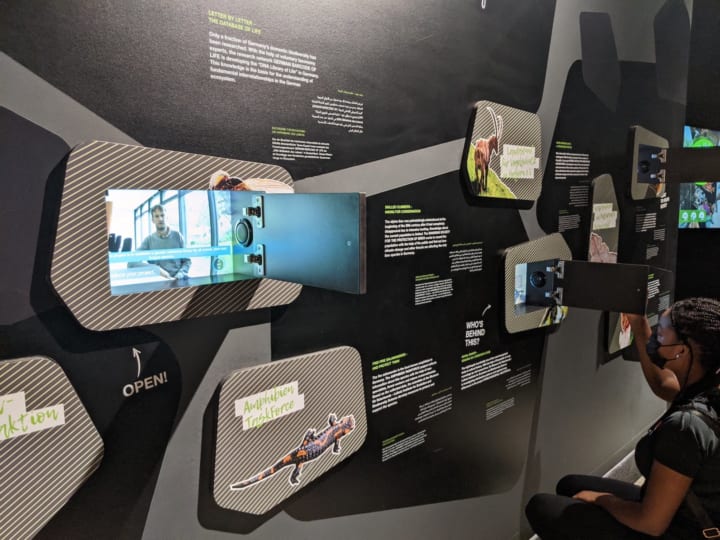

並外れて力の入った展示を実現していたのは、ドイツ館だ。「Campus Germany」と名づけるだけあって、エネルギーや生物多様性などサスティナビリティの分野で進む研究やイノベーションを丁寧に見せる。

LAVA(Laboratory for Visionary Architecture)が設計したパビリオンは、いくつものキャンパスを水平、垂直に組み合わせたような構成になっており、エネルギーラボ、未来都市ラボ、生物多様性ラボなど異なった領域で分割されている。各ラボの間は、アトリウムやトンネルなど、雰囲気の異なる空間を通過するように考えられている。

▲©German Pavilion Expo 2020 Dubai/Bjoern Lauen

展示は、わかりやすいものから深度のあるものまでさまざま。再生建材を利用し、さらに再生可能なものとして設計された住居ユニット、エコシステムの複雑さを実際に目にしながら理解できるようつくられた観察ユニットなど、細かく目を通していくと興味深い研究や開発を知ることができる。また、随所で科学博物館のようなインタラクティブ展示を盛り込んでいたのも好感が持てた。

ビジュアルインスタレーションや外観で魅了

サウジアラビア館は、豊かな資力を思わせる大掛かりな展示が盛りたくさんだった。外観は巨大な長方体が地面に突き刺さったような姿、そして内部ではデジタルテクノロジーを駆使している。なかでも圧巻は、直径30メートルの球体の内部で繰り広げられるビジュアルインスタレーションだ。身体を囲む360度の映像によって、同国の歴史や自然が映し出されていく。これは宙に浮いたプラットフォームから体験するものだが、足元にも異なった映像が映し出されていることで、ありがちな単調さを免れていた。

▲サウジアラビア館

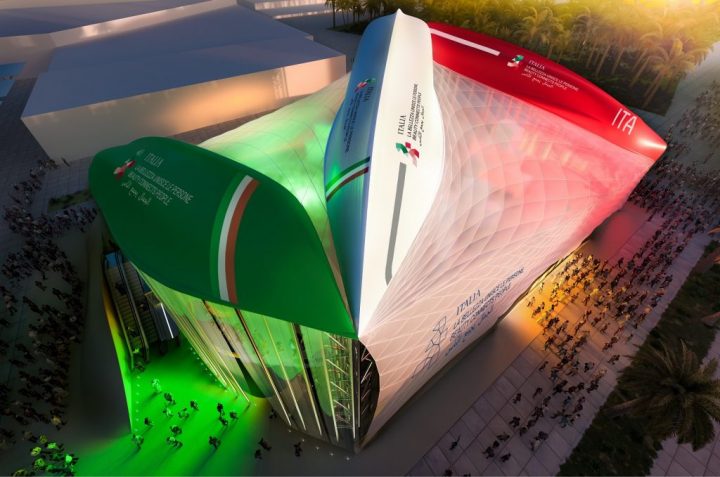

外観が目立ったのは、ミラーを多用したスイス館(OOS設計)、スタジアムのような外観でファサードの色が変化する韓国館(Mooyuki Architects設計)、カーニバルテントのようにつくられたイタリア館(CRA、I. Rota、Matteo Gatto、F&M設計)、緑を壁面にあしらったベルギー館(Assar、Vincent Callebaut設計)、内側からのメッセージ性を表したイギリス館(エス・デヴリン設計)、モビリティ全般をカバーするモビリティ・パビリオン(フォスター・アンド・パートナーズ設計)など。

▲©️Massimo Sestini for Italy Expo 2020

▲ベルギー館(Assar、Vincent Callebaut設計)

また、ほぼワンテーマで展示を行っていたところもあった。例えば、ロシア館は、巨大な脳のオブジェの周りに脳についての研究や考察を多数展示。ブラジル館は布スクリーンで囲われた内側に、大きなプールのような水面が設けられている。スクリーンに映し出される映像は水面にも反射しアマゾンのエコシステムや都市の様子を大スケールで体感できる。水の中に設けられたハンモックで休むこともでき、オアシスのような場所を提供していた。

▲ロシア館と巨大な脳のオブジェ展示

▲水とハンモックのオアシスの中で体感できるブラジル館

いつも行列ができていた日本館のその訳とは

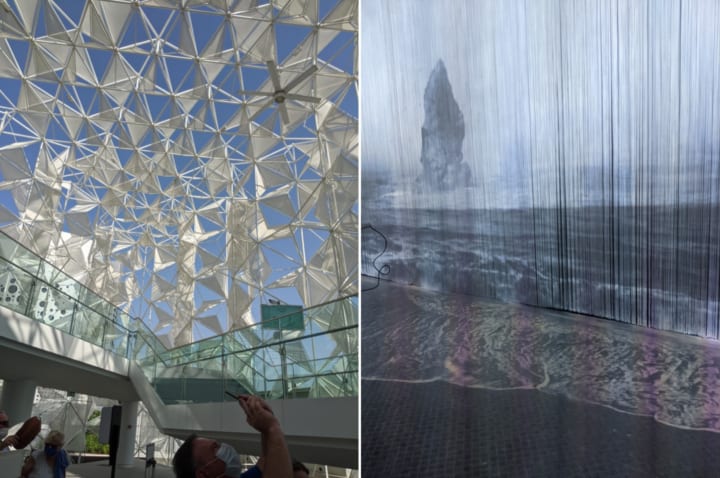

日本館も、いつも行列ができていたパビリオンのひとつだ。建築は永山祐子による設計。日本の折り紙と中東のアラベスクという、双方の伝統に通じるパターンを3次元レースにしたファサードと、足元に設けられた水が、来館者にまず涼しさを提供する。灼熱の地においては、もてなしを感じさせる導入部分だ。

しかし、透明性のあるこの外観とは異なって、内部の展示はほとんどが閉じられた空間の中で繰り広げられる。日本の伝統を空間の中に投影し、細かな霧とともに幻想的にイマーシブに体験できる空間から始まり、日本の現代テクノロジーをお椀など日用品を用いた見立ての手法によって、多数の精巧なミニチュア模型として展示する空間、そして地球を囲む全周型空間で、個々の来館者の関心から収集したデータをもとにカスタマイズされた自分と多様性への希望を見せてくれる展示などを通過する。

デジタルテクノロジーによる映像クリエイションの力と同時に、伝統的で高度な工作技術を通して日本を知ることができ、来館者に配られるソニー製デバイスとともに、すべてが日本水準の高さを感じさせるものだった。日本館は来館者をグループごとに誘導し、分刻みで各展示空間を移動するように考えられている点は、他国パビリオンとの大きな違いである。それが来館者の待ち時間を長引かせているという欠点はあったが、緊密な連携を必要とするこの細かなプログラム自体が、実に日本的だった。

パビリオンは、文化、観光、商業、科学、技術、研究など、各国でどの省庁が管轄しているのかによって内容が大きく異なった。そして、展示内容だけでなく、見せ方やパビリオン運営のなかに否応にもその国らしさが現れ、それがインターネット時代、グローバル時代にあっても現実世界で開催される万博を訪問する理由となる。

「現代における万博」がどんな場所になるのか。2025年の大阪万博に、また新たな回答を期待したい。![]()