NEWS | サイエンス

2022.08.03 16:00

私たちにとって「深海」はまだまだ未知の領域とされる。これまでに発見されてこなかった深海生物も数多くいるに違いない。こうした深海を知るための新しい技術が公開された。

このほど、東京大学大学院新領域創成科学研究科の水野勝紀准教授らの研究グループが開発したのは、深海の堆積物中に生息する「底生生物(埋在性生物)」の分布を非接触・非破壊で効率的に調査できるツールである。

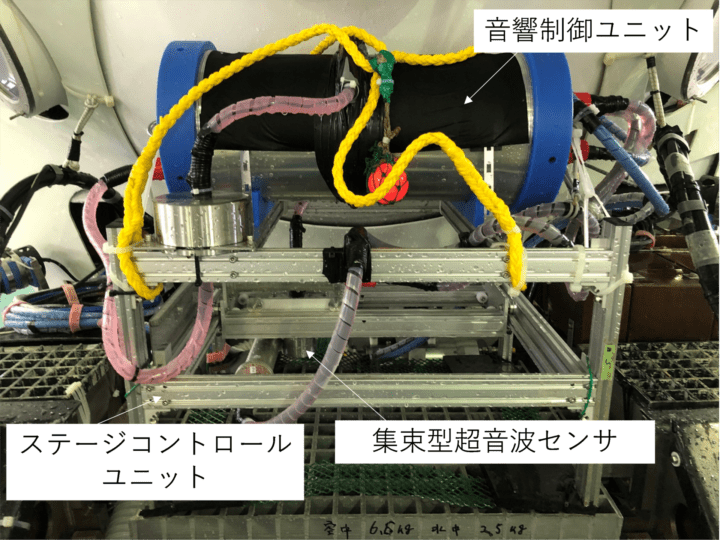

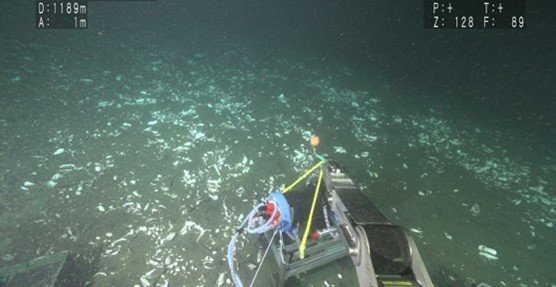

▲図1 A-core-2000

集束型超音波センサ(耐水圧3000 m)が2軸のステージコントロールユニット(耐水圧2000 m)に取り付けられている。

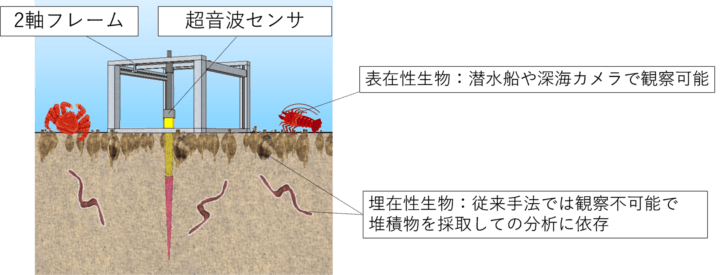

▲図2 観測イメージ

超音波を海底に照射しながら水平方向に動き、スキャンニングすることで、海底下の空間を3次元的に可視化する。

これまで埋在性生物の調査はサンプリングによる手法が用いられてきた。しかし、採取効率が悪く、その場で観察ができない、空間的な分布の把握が困難である、といった課題があったそうだ。

そこで実証試験では高周波の超音波を利用することで、埋在性生物の分布を3次元的に調査でき、これまで把握が困難だった埋在性生物の分布・生態を明らかにしたという。

▲図3 しんかい6500に搭載されたA-core-2000

右下の矢印で示した場所に搭載。

海洋開発や地球温暖化などにともなう海洋環境の変化は、地球規模の課題として注目されている。深海生態系への短期的・長期的な環境影響を評価するためには、底生生物の分布や多様性などの定量化が不可欠だとされる。

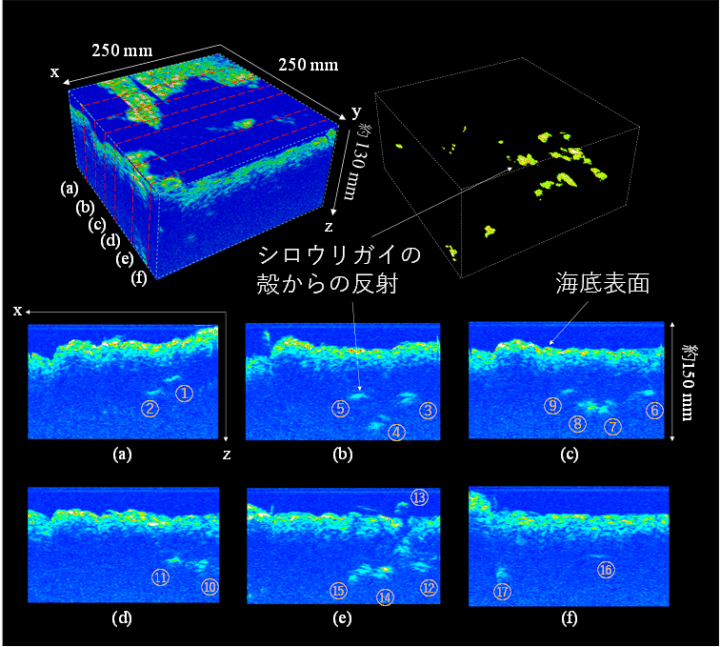

今回の実証試験では、幼体を含む約17個体のシロウリガイの空間分布とそのサイズを可視化・定量化することに成功。

▲図4 シロウリガイコロニー周辺に設置されたA-core-2000

ロボットアームを用いて、調査地点に設置される。

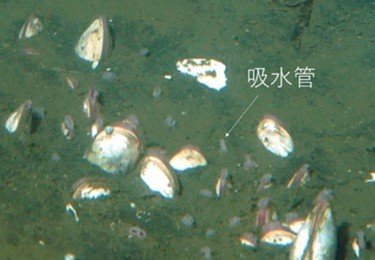

▲図5 海底表層のシロウリガイ

幼体は殻が完全に海底面下に埋没していることが多く、表面からは時折、吸水管が確認できるのみである。

▲図6 3次元の音響画像(上)とその断面図(下)

光学カメラからは確認できない、シロウリガイの殻の分布の様子が明確に確認できる。

丸囲み数字は個別のシロウリガイ個体を示す。

この調査方法は、非破壊・非接触で継続的に観測できるため、海底下における埋在性生物の分布を時系列に把握することも可能。同グループによると、将来的には、資源・エネルギー開発や気候変動が底生生物に与える影響の把握、物質循環の理解、水産資源の分布調査などにも応用する予定だ。![]()