REPORT | プロダクト

2025.05.07 15:18

Photos by Sawaki Ryohei(写真提供:どく社)

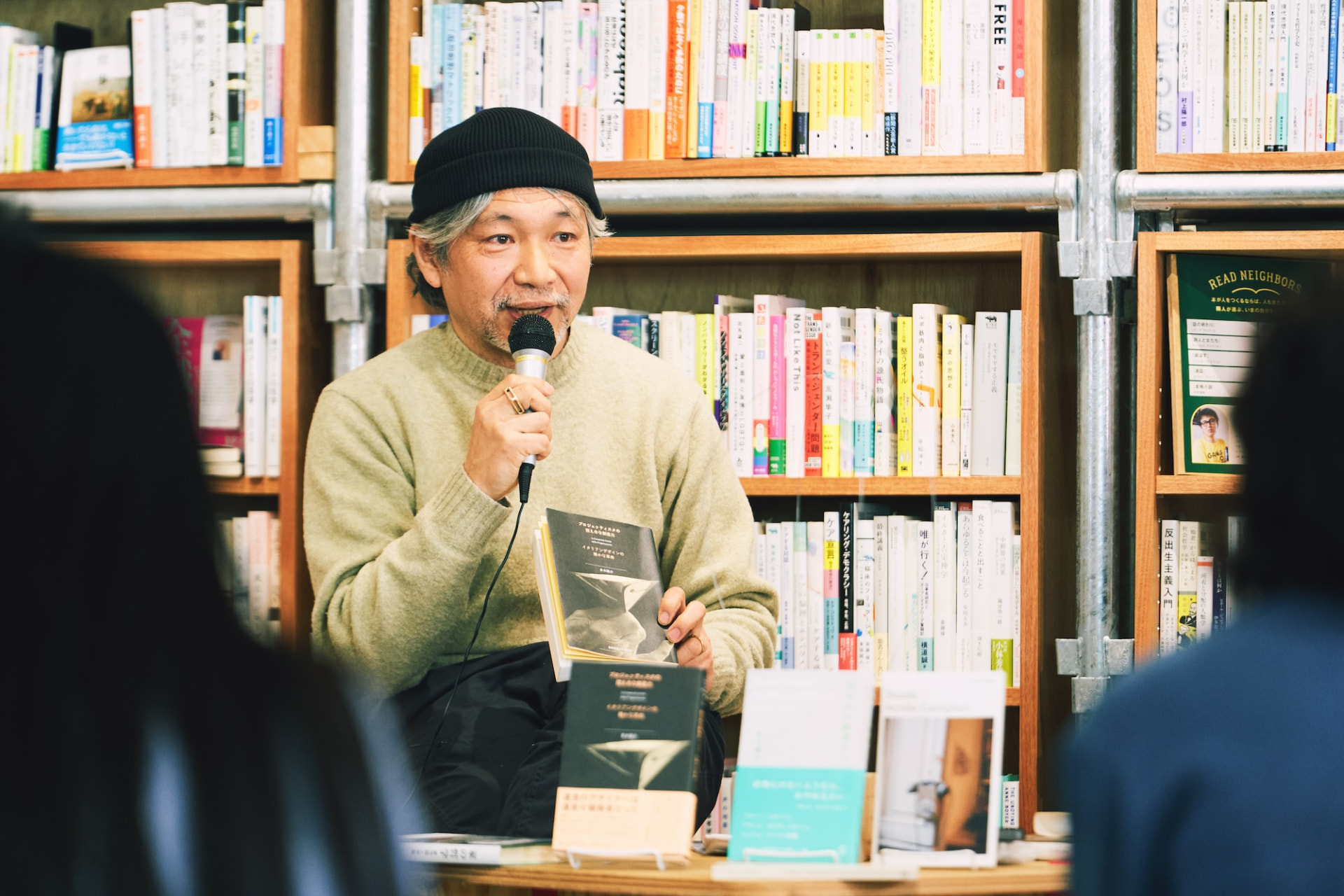

ローマ在住で批評家の多木陽介は、2024年5月に『失われた創造力へ: ブルーノ・ムナーリ、アキッレ・カスティリオーニ、エンツォ・マーリの言葉』(どく社)、『プロジェッティスタの控えめな創造力:イタリアンデザインの静かな革命』(慶應義塾大学出版会)を同年10月に発表した。

デザインスタジオ UMA / design farmの代表である原田祐馬は、出版社どく社の共同代表・装幀室長でもあり、『失われた創造力へ』の装丁を担当している。

かねてから親交の深い多木と原田が、東京・学芸大学の書店「COUNTER BOOKS」にて、この2冊の本を題材にトークイベントを実施。現代に生きるわれわれが学ぶべき、プロジェッティスタの控えめな創造力とはいったいどのようなものか、トークの内容から振り返ってみたい。

謙虚で控えめでありながら、誰よりも好奇心の強いカスティリオーニ

第二次世界大戦後のイタリアで「デザイン」という言葉が普及する以前、アキッレ・カスティリオーニをはじめとする同国のデザイナーたちは、自分たちの仕事のことをプロジェッタツィオーネと呼び、それを実践する者として自らをプロジェッティスタと名乗った。プロジェッタツィオーネとは、直訳するとプロジェクトを考えて実践するという意味であり、そこには人間や社会に対する倫理観が内在していた。消費社会のなかで育ったデザインとは異なり、美しさ以上に、仕事の仕方やその正しさを追求したのだ。

多木とカスティリオーニの出会いは、多木が20年前に通訳として取材に居合わせたことから始まる。当時のことを「僕は一生でいちばん面白い、最高の授業を偶然受けてしまいました」と多木は振り返る。

多木陽介(たき・ようすけ)/批評家、アーティスト。1962年生まれ。1988年に渡伊、現在ローマ在住。渡伊後は、演劇活動や写真を中心に各地で展覧会を行う。近年は自然・社会・精神のエコロジーを主題に、執筆・翻訳活動の他、展覧会の企画、刑務所内での文化活動、そして現代イタリアで「控えめな創造力」の実践者を訪ね歩く教育活動「移動教室」に取り組む。

「取材中にガラクタにしか見えない、一見デザインとは関係なさそうなものを机に並べ、ひとつひとつのものに対して、どこに知恵があるかという話を始めたんです。カスティリオーニは、どんなものでも、それがどうやってできて、なぜこういうかたちをしているのか、そのもののどこにいちばん先人の知性や知恵があるかを読み解くことができる人でした」(多木)。

初めて会った相手に対しても、これまで培った知識や感覚を惜しげもなく披露するカスティリオーニ。そうした彼の人物像を「とても謙虚だった」と多木は話す。

「カスティリオーニは、自分ひとりでものをつくっている意識はなく、前の時代からの知恵を受け継ぎ、そこから得た知識を他者に伝えていく感覚を持った、とても謙虚な方でした。自分はそういう流れのなかにいるんだと。普段から権威意識のかけらもなく、誰に対しても同じ態度で接していました。それでいて、ポエティックでぶっ飛んだところがあって、何よりも好奇心を大事している人でしたね。君たちよりも俺のほうが好奇心があるぞって自慢されたこともありました(笑)」(多木)。

カスティリオーニの仕事を記録するため、彼のスタジオに通った多木は、そこでプロジェッティスタの哲学を目の当たりにしてきた。優れた観察眼と、知恵を受け継ぐという謙虚さ、そして並々ならぬ好奇心。そうした態度こそがプロジェッティスタの控えめな創造力の根本にある。

プロジェッティスタから学ぶ、人間の創造力

2007年に『アキッレ・カスティリオーニ:自由の探求としてのデザイン』(アクシス)を上梓した多木は、その後カスティリオーニと同時代に活躍したブルーノ・ムナーリやエンツォ・マーリの哲学や作品に触れるなかで、彼らを含めたプロジェッティスタたちの創造力を再考しようと、再び筆を執った。彼らの創造力には、技術革新が進み、資本主義社会が加速していくなかで、現代人が忘れてしまった“知性”があった。

『プロジェッティスタの控えめな創造力:イタリアンデザインの静かな革命』の表紙には、アウトドアプロダクトを持ったカスティリオーニの手の写真が使用されている。

「タイトルにある『創造力』とは特別な人の能力ではなく、誰もが持っている知性や知恵のことです。例えば料理や買い物をするときにも、われわれは何をどんな手順で行うのか、知性を使いながら生きています。けれど、時代とともに、生活がどんどんリアルな場所から離れてしまい、今ではAIも台頭してきて、その創造力を使う機会も減ってきました。自分たちの創造力を改めて考えようとしたとき、指針となるのがカスティリオーニやムナーリ、マーリなど、プロジェッタツィオーネの実践者たちだと思うんです」(多木)。

控えめなという言葉は、イギリスの社会人類学者であるティム・インゴルドの『メイキング 人類学・考古学・芸術・建築』のhumbleという言葉に由来する。庭師や農夫が自然と対話しながら植物を育てていくような、そこにあるものの力を引き出す創造力がプロジェッタツィオーネとぴたりとはまった。

「デザインにおける創造力は、頭の中にあるイメージを素材に押しつけることだと、なんとなく思っているじゃないですか。でもそれは一方的で乱暴な行為です。そうではなく、プロジェッティスタたちは、自分が世界、あるいは素材や人間のあいだに潜って対話をしながら、そこにあるものの可能性を育てたり、引き出すような創造力を持っていました」(多木)。

プロジェッティスタたちの哲学を表す言葉を編んだ『失われた創造力へ』

2015年頃から多木は、日本人のデザイナーや建築家、研究者らに向けて、プロジェッタツィオーネの本質を伝えるために、イタリア各地をめぐり、当事者たちから実際に授業を受けたり、活動を見学する「移動教室」という独自プログラムを実施している。原田はその初回に参加し、多木との交流が始まった。

原田祐馬(はらだ・ゆうま)/1979年大阪生まれ。2007年にUMA / design farm を設立。アートディレクター/デザイナーとして、ブックデザイン、グラフィックデザイン、エキシビジョンデザインなどを手がける。2005年より京都造形芸術大学非常勤講師、2015年より京都造形芸術大学空間演出デザイン学科客員教授、Good Job!センターアドバイザーを務める。

2024年3月には、多木が企画者のひとりである展覧会「PROGETTAZIONE (プロジェッタツィオーネ) イタリアから日本へ 明日を耕す控えめな創造力」が東京ミッドタウン・デザインハブで開催され、展覧会ではプロジェッティスタたちの哲学に通じる価値観を持った日本での活動を紹介。そのひとつして、原田がプログラムディレクターを務めるXSCHOOLが選ばれた。その展覧会のリサーチをきっかけに『失われた創造力へ』が刊行されたのだ。

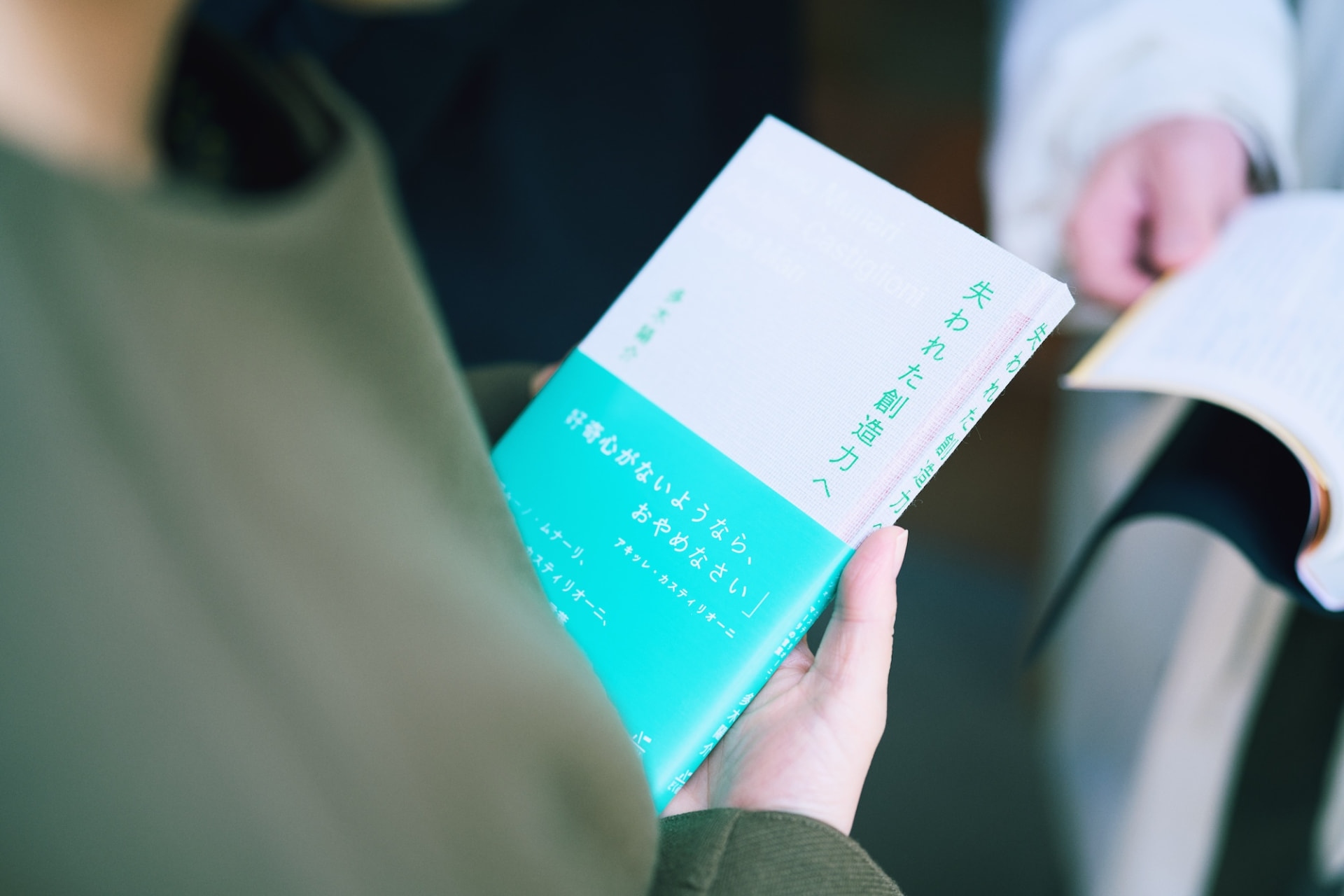

カスティリオーニ、ムナーリ、マーリの言葉が詰まった本書は、右ページに三者のフレーズや単語、左ページにそれらの言葉に対する多木による解説という構成になっている。シンプルでありながら、力強いメッセージを放つ、彼らの哲学が装丁にも反映されている。

「寒冷紗」と呼ばれる主に遮光や防虫などの用途で使われるカーゼのような素材(製本の強度補強のためにも使われる)を使用し、三者の態度を表すようにデザインに仕上げたと語る。「何か好奇心のスイッチになる、手触りの質感が呼び起こされる本にしたい」という原田の想いが込められている。

演劇にも通じる、プロジェッティスタたちの他者を想像するコミュニケーション

もともとイタリアで演劇活動を行っていた多木は、そのバックボーンから優れた演劇とプロジェッティスタたちのコミュニケーションは、常に他者に対する想像力を重視することが共通していると指摘する。原田はその多木ならではの考えに注目し、こんな提案をした。

「本来、デザインは誰かのためにつくるものなのに、世の中にあるデザインは、他者を想像することが足りていないと感じることも少なくないです。自分のなかの創造性を押しつけるように、ビジュアルやプロダクトがアウトプットされている場面はまだまだあると。だけど、演劇の世界は人と人が対面するので、他者の想像力を想定した創造力に重きを置いています。だから、デザイナーと演劇のワークショップができるといいなあと思いました」(原田)。

「それは、ぜひやりましょう。これは、控えめな創造力の本質にも関わる話ですが、演劇でいちばん大事なことはコミュニケーションです。コミュニケーションとは語源をたどると、共有するということなんです。今僕がこうして話しているけど、むしろ語っている僕こそ、聞いている皆さんの心に耳を傾けないといけないんです」(多木)。

原田は『プロジェッティスタの控えめな創造力:イタリアンデザインの静かな革命』のあとがきで触れられている、イタリアの「地区の家」と呼ばれる民間団体が運営する公民館にも関心を示した。「地区の家」は、家の延長としてパーティーに使用されるなど、他者を知ることができる家と街との中間領域として可能性を感じたという。

現代を生きるわれわれの立ち位置を確認する本

トークの終わりに、原田は『プロジェッティスタの控えめな創造力:イタリアンデザインの静かな革命』について、決してデザイナーだけに向けたものではなく、どんな職業であろうと、創造力を使っている人には関係のある本だとまとめた。自分なりの視点を持って読むことで、自分の立ち位置を考える機会となると原田は話す。

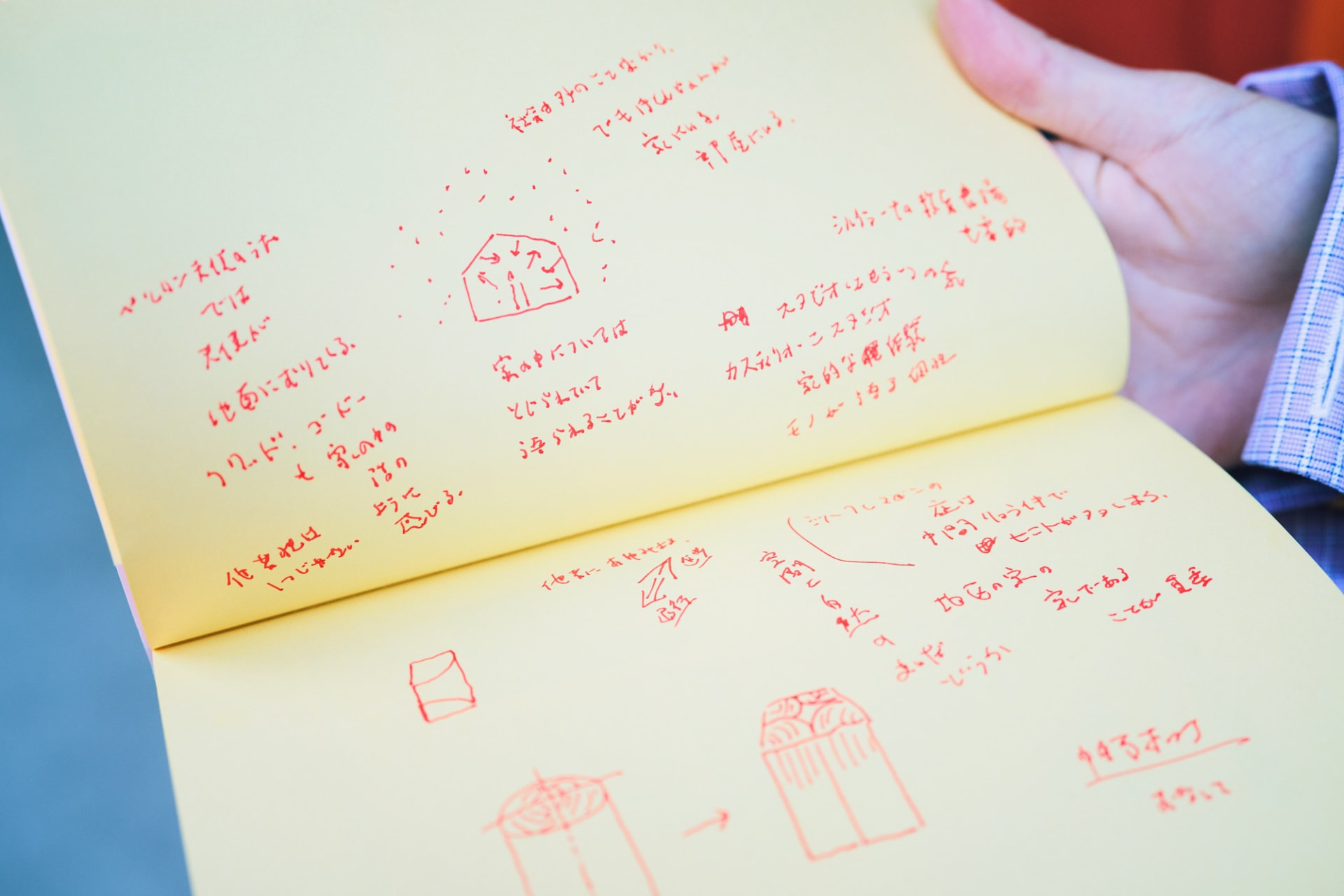

「創造力を自分のもとにどうやって取り戻していくか、それがいろんな視点で書かれた本だと思いました。そこで僕がみなさんにおすすめしたいのは、読み終わった後に、この本に出てくる言葉や人物をつないで『地図』を書いてみることです。一見関係のなさそうなことでも、それぞれの事柄がどんなふうにつながっているかを考えてみると、今の自分の立ち位置を整理することができると思います。」(原田)

原田が実際に本を読みながら自分の興味照らし合わせて書いた「地図」。

本書のなかでは、アキッレ・カスティリオーニ、ブルーノ・ムナーリやエンツォ・マーリに限らず、多木が「優しき生の耕人たち」と呼ぶ、プロジェッティスタたちに通じる精神を持つ、エコロジカルな創造力を持った人々の実践が紹介されている。自分以外の他者を想像する彼らの姿勢は、社会や自然環境が大きく変わっていく現代において、これからわれわれが進むべき道のヒントとなるだろう。(文/AXIS 荒木瑠里香)![]()