REPORT | アート

2011.12.01 00:00

11月26、27日の2日間、茨城県と守谷市が中心となって運営する「アーカスプロジェクト」のアーティスト・イン・レジデンス事業の取り組みと、その成果を公開するオープンスタジオが開かれた。

アーティスト・イン・レジデンスとは、アート関連施設や教育機関などが制作スタジオを設け、美術作家を招いて一定期間受け入れるプログラム。作家はそこに滞在しながら作品を制作する。海外ではベネトンやカルティエといった財団法人の協賛例が知られるが、近年日本ではまちづくりや国際交流の一環として、自治体や企業が中心となって作家を招聘するケースが増えている。国際交流基金が運営するウェブサイトでは、現在全国で46件のプログラムが進行中だ。

「アーカスプロジェクト」のアーティスト・イン・レジデンス事業は、茨城県守谷市内の元小学校校舎を転用した生涯学習施設「もりや学びの里」に間借りするかたちで、国内外から毎年約3名(組)の作家を受け入れている。作家には招聘ビザを発行し、渡航費や制作費用の支援のほか、スタジオやアパートを無償支給するなど滞在制作をフルサポートする。

▲廃校となった小学校校舎を転用した生涯学習施設「もりや学びの里」

▲旧校庭も市民が集える広場として開放している

そもそも茨城県では1991年に東京藝術大学の取手キャンパスの開校をきっかけに、芸術文化の拠点づくりの一環として、県と守谷市が中心となりアーティスト・イン・レジデンス事業を立ち上げた。95年の開始から今年で17年目となり、これまでに26カ国82人の作家を招聘。自治体が運営するアーティスト・イン・レジデンスとしては最も長く続いている。ちなみにアーカス(ARCUS)とはラテン語で「門」を意味し、芸術活動の中心地としての「ART×FORCUS」という意味が込められているそうだ。

今年も2〜3月に公募と審査を行い、9月中旬から12月中旬にかけて最長90日という日程でパキスタン、ポーランド、香港から3人の作家を招いた。運営を担当する小田井真美ディレクター(アーカスプロジェクト実行委員会)によると、「プロジェクトの認知度が国内外で高まり、2010年には応募者が400人を超えたが、今年は震災の影響で170人ほどに激減した」という。同時に、「応募内容も震災に関連する制作提案がほとんど。今の日本の状況だからこそ滞在して制作したいという強い思いを持った作家が多かった」と語った。

初来日したパキスタン人のファザル・リズヴィ(1987年生まれ)さんは、津波によって流されたアルバムや写真の洗浄という都内のボランティア活動に参加。そこでもらってきたアルバムの残骸を元に作品を制作したり、放射線という目に見えないものに対する恐怖をテーマに制作をする。

▲滞在作家はひとり1教室をスタジオとして支給される。サインもこれまでのアーカスプロジェクトの作品の1つ

▲ファザル・リズヴィさん(左)

▲リズヴィさんのスタジオでの展示風景

▲「but i only want to know you.」は、津波によってダメージを受けたアルバムをめくっていく映像作品

▲空白の本にその日の放射線量の数値だけが羅列していく作品。イスラム教の神への畏怖と重ねながら、見えないものに対する恐怖を表現する

アーカスのアドバイザーを務める森美術館館長の南條史生氏は、アーティスト・イン・レジデンスの意義について次のように語る。「作家にとっては、日常と切り離されたまっさらな土地や空間で制作することによって、新鮮な発想が出てきたりする。アーカスとしては17年間、本当に何が良いかたちなのかを模索し続けてきた。その1つの答えが、作家にあまり義務を課さないということ。まず作家にとって制作に集中できる場所であるべき、というコンセプトを貫いている。一方でこれは税金を使った事業であり、例えば数年に1回くらいの割合で展覧会を開くなど、市民にとって目に見えるよう成果を明示していくことが大切だろう」。

▲ポーランド出身のヴォイチェフ・ギレヴィチュさん(1974年生まれ)は、公共の場でのペインティングを展開する

▲「リサイクル」をテーマに集められたチラシや写真。コラージュ作品などに使われる

▲教室には欠かせない「時計」もアーティストの手にかかるとこの通り

▲アーカス以前に制作したビデオ作品

小田井ディレクターによれば、アーティスト・イン・レジデンス事業をきっかけに、さまざまなアートプロジェクトがこの地で派生しているという。日常的に作家のいるスタジオに市民が集まり、ものづくりや情報発信の場として主体的に活用しつつあるのだ。例えば「アーカスラジオ」は、震災時に一部の被災地で活躍したコミュニティFMをヒントに、ラジオアーティストの毛原大樹氏とボランティア市民が一緒になって、コミュニティFMの活用法を実験的に探っている。ほかにも親子向けのワークショップや施設のサイン計画など、その数は年間50本近くに及ぶという。「アーティスト・イン・レジデンス事業を中心に地域のアートセンターとして機能しはじめている」と南條氏は評価する。

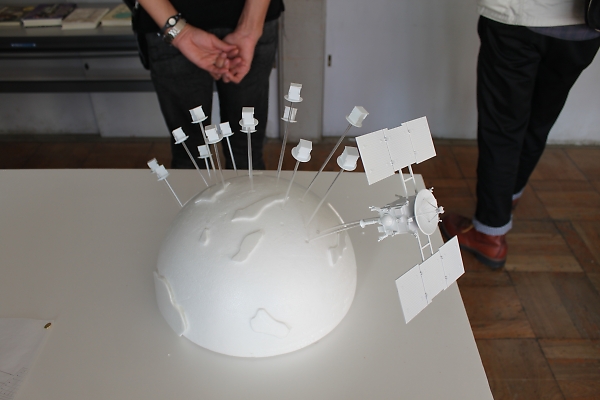

▲香港出身のワイ・クエン・フイさん(1973年生まれ)は、「3.11の震災が起きた日本だからこそ来たい」と応募したひとり。スタジオでは、震災を悼むために考案した「宇宙への灯籠流し」のコンセプトを披露した

▲教室の黒板に描かれたのは「宇宙への灯籠流し」を行うための“バッティング”の様子

▲プロジェクト終了時に返却するため、アーカスから借りた道具を整理して並べている

「もりや学びの里」の旧校庭は広場のように開放されており、休日には地元の家族連れが弁当を広げたり、バーベキューを楽しんでいる。県職員によると「守谷市は2005年に開業したつくばエクスプレスによって若い住民が集まってくるようになった。アーカスは子供連れの家族などが地域に馴染むための潤滑油のような役割を担っている」と説明する。

▲アーティスト・イン・レジデンス事業とは別企画の「日本人ゲストアーティスト枠」で滞在制作を行う西尾千尋さん。オープンスタジオ時には、3人のパフォーマー、アーティストとともにスタジオ内でライブパフォーマンスを実施

▲教室の外からパフォーマンスを鑑賞する来場者

実際、訪れた日も海外アーティストのそばに子供たちが集まり、親しくふれあう姿が見られたり、退官した学校教師が作家の制作を手伝うなど、自然な交流が育まれている様子がうかがえた。作家側も制作の義務に追われるというよりは、ゆったりとした雰囲気のなかでリラックスして制作し、市民とのコミュニケーションを楽しんでいるという印象だ。

▲屋外で行われたファザル・リズヴィさんのパフォーマンス。なかなか点火しない薪に火を付けるのを手伝う市民

▲リズヴィさんによるパフォーマンスは、写真だけ抜き取られたアルバムの残骸(本来は洗浄作業のあと廃棄処分するもの)を、公開で火葬し弔いの儀式を行った

▲集まってきた市民にも立会人としてアルバムの残骸が手渡され、ひとりずつ火の中に投げ入れた

2012年度はアーティスト・イン・レジデンス事業に加えて、市内の学校に作家を派遣したり、駅前の商業施設を活用したプロジェクトなども実施していく予定だという。(文・写真/今村玲子)

今村玲子/アート・デザインライター。出版社を経て2005年よりフリーランスとしてデザインとアートに関する執筆活動を開始。現在『AXIS』などに寄稿中。趣味はギャラリー巡り。自身のブログはこちらまで。