REPORT | 展覧会

2017.12.07 10:33

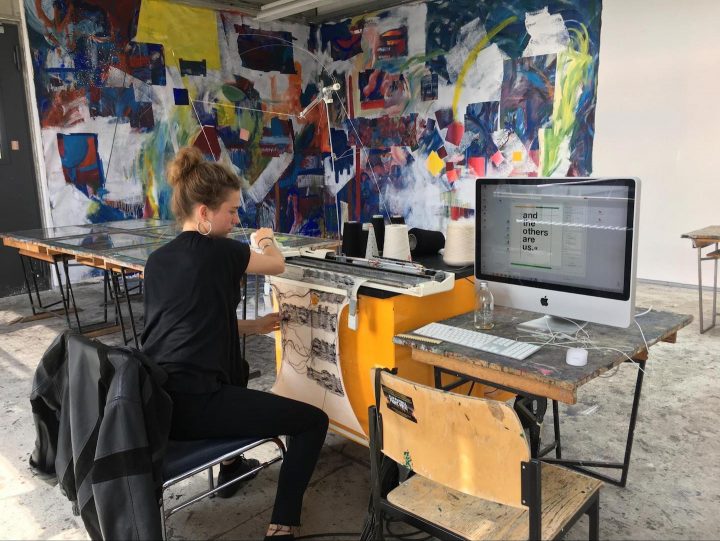

▲ヴァイセンゼー美術大学(weißensee academy of art berlin)

ベルリンの美大では若手アーティストやクリエイターがどのように育ち、社会に向けどのようなアプローチを実践しているのだろうか。ベルリンが東西に分かれていた時代から存在するふたつの芸術大学に焦点を当てた今回のレポート。前回の西のベルリン芸術大学(UdK)に続き、今回は東のベルリン・ヴァイセンゼー芸術大学をレポートする。

ヴァイセンゼー美術大学は1946年、東ベルリンがソビエト政権下にあった波乱の時代に、バウハウスに所属していたアーティストによって設立された芸術大学。デザイン学部とファインアート学部があり、ファッションデザイン、プロダクトデザイン、テキスタイル・サーフェスデザイン、ビジュアルコミュニケーション、彫刻、絵画、舞台衣装デザインのコースに分かれている。

▲全学部の校舎がひとつにつながり、アットホームな雰囲気が漂う。

最大の特徴は、バウハウスの教育理念である芸術の総合化を踏襲したカリキュラム。学生は最終的に専門コースを決めるが、最初の1年は、写真、タイポグラフィ、グラフィックデザイン、プログラミング、解剖学などデザインとアートに関する基本的な原則を徹底的に学ぶこととなる。

専門コースに進んだ後は、学科を超えたアイデアの交換を重視するなど、大学全体で学生をサポートする体制が整っている。UdKに比べると学生数は劣るが、アットホームでより実践的なプログラムが組まれている印象だ。特にデザインでは、持続可能なデザイン戦略のための「グリーンラボ」、ドイツ企業や研究機関と連携し、スマートマテリアルを用いた製品開発を目的とする「Smart³」、スタートアップを支援する「デザイン・ファーム・ベルリン」によって、学生がプロのデザイナーとして社会にアプローチするための仕組みを確立している。

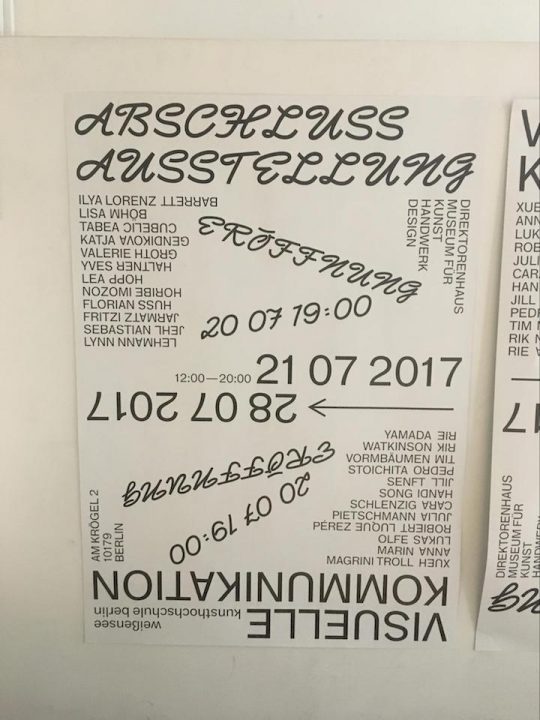

▲セメスター終わりの制作展「ルンドガング(Rundgang)」の2017年ポスター。コンペティションを勝ち抜いた学生の作品。

今回は、テキスタイル・サーフェスデザイン、ファッションデザイン、プロダクトデザイン、ビジュアルコミュニケーション学科にフォーカスしてレポートする。

マテリアルとスタイルから学ぶテキスタイル・サーフェスデザイン学科

▲テキスタイル・サーフェイス学科の作品より。

まずは、テキスタイル・サーフェスデザイン学科のフロアへ。

芸術大学には珍しいテキスタイル専門の学科であり、学生たちは技術・文化・美学の視点からマテリアルの創造性を探求する「マテリアル」、トレンドを踏まえながら個人のアイデンティティと社会性をどのように紐付けていくかを研究する「スタイル」というふたつの領域から選択する。テクノロジー、ビジネス、サイエンスといった分野のパートナーとともにプロジェクトを実践していくのも特徴だ。

▲テキスタイル・サーフェスデザイン学科のIdalene Rapp、Natascha-Katharina Ungerによる「Stone Web」。

「Stone Web」は個々のモジュールを組み合わせて、半透明の空間構造を生成するシステム。糸によってつくられているように見えるモジュールのマテリアルは、なんと玄武岩の繊維。耐候性と耐UV性に秀でた玄武岩繊維を用い、フィラメントの強度と巻き密度を自由に調節できる構造を研究し、応用度の高い、実用的で詩的なプロダクト開発に取り組んでいる。

繊維研究機関であるSTFI/Sächsisches Textilforschungsinstitut、繊維工業機械を扱うAlterfil Nähfaden、そして、玄武岩繊維のthe Deutsche Basaltfaserとの共同プロジェクトであり、「テキスタイル・ストラクチャーズ・フォー・ニュー・ビルディング・コンテスト2017」でマテリアルイノベーション賞を受賞した意欲作だ。

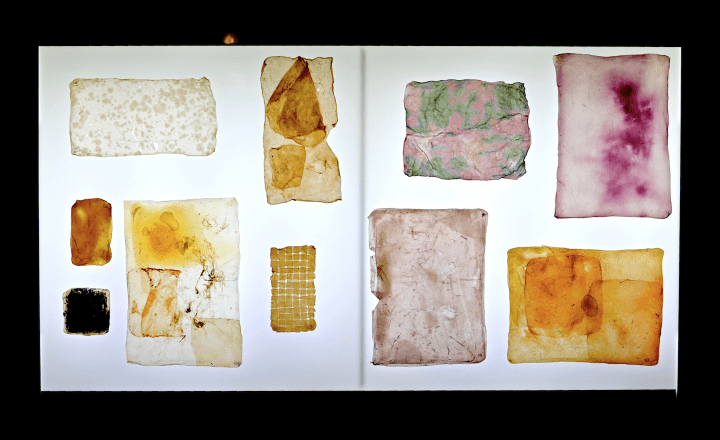

▲テキスタイル・サーフェスデザイン学科でエクスペリメンタルマテリアルデザインコースに所属するLena Ganswindtによる「SCOBY」。担当教授はZane Berzina博士、Flavia Barragan博士、Paula v.Brummelen教授。

「SCOBY」とは「細菌と酵母の共生培養」の略語であり、紅茶キノコの発酵中にできる乳白色のゲル状物質。テキスタイルデザインエンジニアリングを別の大学で学んだLena Ganswindtは、オーガニックに生産できるマテリアル開発に取り組んでいる。

バクテリアがナノセルロース繊維を合成していくプロセスは、酵母や酢酸菌によってコントロールされ、紅茶キノコの表面に不織布のように蓄積していく。成長過程で表面積や形状、色、構造を変化させることができるため、プロトタイピングツールとしても有効な一面を持っている。

見た目が皮膚やレザーに似ていることからヴィーガンレザーとして、他のデザイナーがその応用に取り組みはじめている。さらにLenaは、「Smart Scoby」として電子回路を生分解性材料と統合することで、グリーンエレクトロ二クスとして機器廃棄物問題への実用的な解決策を探ろうとしている。

ファッションデザイン学科からふたつのコレクション

次は、ファッションデザイン学科のフロアへ。

▲ファッションデザイン学科の作品群。

▲ファッションデザイン学科でモードデザインを研究するTheresa Grünfelderのコレクション「out of the blue」。

職人技をリスペクトし、ニットを研究するTheresa Grünfelderのコレクション「out of the blue」は、モヘアとビスコースの糸で構成されている。

大きなフォルムのニットが小さなフォルムの服を包み、透明なレイヤーは非透明なレイヤーとともに並んでいる。さらに目の粗い布と細かな布が重なることで、服に複雑さと奥行きがもたらされる。それぞれのパーツにはTheresaの思い描くストーリーが与えられ、コレクションは段階的に制作していくという。実験段階のストーリ性を持ったニットが、今後、どのようなスタイルへと発展していくのかが楽しみだ。

▲ファッションデザイン学科でモードデザインを研究するSimen Løberg Lierhagen(http://www.simenlierhagen.com)の「Am Lokdepot」。

「Am Lokdepot」コレクションは、ベルリンのシェーネベルクの通りにある赤色の建物「Am Lokdepot」からインスパイアされている。建物とその周辺のアナログ写真から、色、プリント、型を構築し、建物の色や輪郭の組み合わせはもちろん、建物を取り囲む空気感までも淡い色や細部のディテールとして組み込んだ。なかには、子どもが手描きした絵をプリントし、テキスタイルに取り入れたものも。アーキテクチャベースで構築されたボディラインと自由な手描きペイントの対照的な美が共存するコレクションだ。

学内活動にとどまらないプロダクトデザイン学科

続いては、プロダクトデザインのフロアへ。

▲プロダクトデザイン学科の展示会場。

▲プロダクトデザイン学科、Laura Görs(https://www.lauragoers.de/)のプロジェクト「Sensorium」。

「Sensorium」は、発酵食品に焦点を当て、普段は目に見えない発酵プロセスを感覚的に体験できるプロダクト。Laura Görsは同時にポップアップディナーなどの食の体験も積極的に展開している。

ガラス側面に光学レンズを埋め込んだグラスに炭酸を注ぐ。すると酵母の働きで炭酸の発泡がトルネードのように映し出されたり、光を当てることで微生物の成長を影として見ることができるなど、彼女のプロダクトは活性化した発酵を五官で体感でき、食べ物とあわせて官能的に味わうことが意図されている。このプロジェクトは2017年の「リーデル・アワード2017」で特別賞を受賞している。

▲プロダクトデザイン学科インダストリアルデザイン専攻のCARLOS SCHREIBによる「POLARIS – Future of Polar Research Mobility」。

「POLARIS」はAlfred-Wegener-Institute(AWI)の専門家や研究者とともに極地を探索する、現在進行形のプロジェクト。氷床コアの掘削と輸送のために設計されたシステムで、1台で氷芯掘削から輸送までのすべての活動に対応できるモジュラー構造となっている。また、ディーゼルエンジンとソーラーパネルで稼働するハイブリッド駆動を装備。気候変化が激しい僻地でも、より少ない燃料で済むなど環境にも配慮する。

ビジュアルコミュニケーション学科の卒業制作展より

ルンドガングに合わせて、ビジュアルコミュニケーション学科の卒業制作展が開かれていたので、その様子も紹介したい。

▲2017年ビジュアルコミュニケーション学科の卒業制作展ポスター。コンペを勝ち抜いた学生の作品。

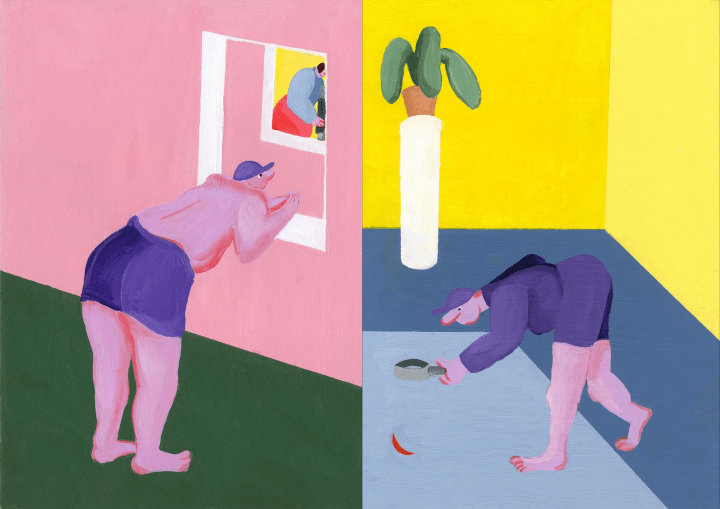

▲ビジュアルコミュニケーション学科Jill Senft(http://www.jillsenft.com)「Die geschälte Banale」。

イラストレーターとして、fount MagazineやIt’s Nice Thatなどさまざまな媒体で活躍するJill Senft。

彼女の一貫したテーマは「現実にないはずの出来事が現実に現れたとき、何が生まれるのか」。イラストは、頭の中に潜むイマジネーションを現実に映し出すことを許す唯一の存在だと考える。普段はマーカーが多いが、「Die geschälte Banale」ではアクリルを使用。そのテクスチャーによって、シニカルでポップなピンクのキャラクターたちが織りなすアブストラクトなストーリーがより引き立っている。一度見たら、目について離れない不思議な魅力を持つイラスト。新進気鋭のイラストレーターとして、今後の活動から目が離せないだろう。

▲ビジュアルコミュニケーション学科の山田梨詠(http://www.rieyamada.com/)による「Famile werden」。この作品はニュージャーマンフォトグラフィー展で受賞し、2018年2月までデュッセルドルフでエキシビションが開かれている。

ドイツで蚤の市に行くと、昔の家族写真がアルバムごとよく売られている。山田梨詠は、このような家族写真を、ドイツでは蚤の市、日本ではネットオークションで収集。その家族の痕跡と歴史をリサーチし、自身がモデルとなって家族写真をアルバムごと再構築した。制作したアルバムには、当時の家族が住んでいた地域や時代背景を知る人々が、その写真を見て綴った架空のファミリーストーリーも収録されている。写真がデジタル化した現代に、改めて家族写真の意味、家族の記憶を問う作品となっている。

今回は、デザイン学部にフォーカスしたが、ファインアート学部もひじょうに層が厚いヴァイセンゼー美術大学。デザイン学部では、すべての芸術の基礎を学んだうえで専門的な領域に深くアプローチしていくという点で、職人気質で実用性が高いスキルが学べるという印象を抱いた。実際に企業や研究機関とともにプロジェクトを行うという形式も、社会に通用するデザインを培ういい機会かもしれない。一方で、UdK、ヴァイセンゼーの双方で感じたが、個人のパッションを感じさせる独創的なアイデアが反映されたデザインや表現が持つ強さを改めて体感する機会となった。

ドイツは、国公立の大学であれば、学費も安く、福利厚生などのメリットがあらゆる面で手厚い国のひとつである。加えて、著名で才能のある教授や自由かつ専門機関と密に連携して学べる環境も整っているとあって、世界中から才能ある未来のアーティスト/クリエイターが集まっている。特にベルリンは、スタートアップの聖地と呼ばれるほど、新しいプロジェクトが活発に生まれている都市。この恵まれた土壌を生かし、若き才能たちには、未来の世界を創る一員として思い切り暴れてほしいと願っている。![]()