REPORT | 展覧会

2017.12.25 15:43

▲「野生」をテーマに、14組の作家が出品。会場構成協力はteco(金野千恵、アリソン理恵)。ガウディのサグラダ・ファミリアにも用いられたカテナリー曲線がモチーフという

現在、21_21 DESIGN SIGHTで行われている「野生展:飼いならされない感覚と思考」(2018年2月4日まで)のメッセージは、「人間の奥にある野生を見直そう」というものだ。本展のディレクションを務めた思想家で人類学者の中沢新一は、「人間の管理が進み、一挙手一投足がSNSにアップされる現代社会のなかで、私たちはどうしたら野生を取り戻していくことができるのか」と問う。

日本人の本来の野生を探して

中沢は、「みんなが同じような世界に生き、同じような体験をする時代。一見すると人の心はすっかり飼いならされているように見える」と言う。中沢によれば、野生とは人間の心のなかに宿っている本来の感覚と思考である。現代社会のなかで管理があまりに進んで(飼いならされて)しまうと、「自由な発想や想像の跳躍を抑え、私たちの文化を息苦しいものにしてしまうのではないか」と問う。

「私にとって野生とは、若い頃から重要な概念でした。野生というと粗野で雑なイメージがあるかもしれませんが、そうではない。フランスの人類学者レヴィ・ストロースが『野生の思考』のなかで紹介したように、未開社会や、農民漁民がもっている野生はとても上品でエレガントなのです。そこには、人類の最も深い思考が純粋なかたちで現れています」。

▲本展のディレクターを務めた、思想家・人類学者の中沢新一

中沢が日本で最初に出会った「野生」は、山梨県の丸石神である。急流を下るうちに丸く造形される丸石は、縄文時代から神として祀られてきた。特に、甲州(山梨県)の笛吹川沿いには多数の丸石神を見つけることができ、父である民俗学者の中沢 厚らがこれを研究したという。当時学生だった中沢は、「これこそ、野生的なもののエレガンスを象徴している」と感じたそうだ。

▲写真家・遠山孝之による「丸石神」と丸石を模したオブジェ

その後、南方熊楠の仕事にも出会う。植物学・細菌学に大きな足跡を残した明治の博物学者・南方は、仏教についても深い知識を持っていた。特に「縁起」という概念によって、一見無関係に見えるようなものも影響を及ぼし合っていると考え、独自の科学方法論を確立したのである。

▲大森克己「野生」。南方熊楠は1901年(明治34年)から1904年(明治37年)にかけて、藻類やキノコ、昆虫などの採集のために那智の森に入った。写真家の大森は、熊楠がかつて歩いた森の現在を追った

「南方は、人が心や頭に野生の状態を取り戻すことによって、それまで見えていなかった物事の結びつきが見えるようになり、新しい発見や発明ができると考えました。彼が目指したことは日本人の野生と深くつながっている」と中沢。続けて、「南方は、文明によって飼いならされ、パターンに収まってしまった日本人の感覚や思考を、自らの人生と研究によって明らかにしようとしました。私はこの人の研究を続けるうちに、日本人のなかに、ある野生のかたちが存在することを知りました。そしてそこから、とても美しくて粋な表現が生まれてくることを学んだのです」と語る。

▲ガラス作品は、青木美歌「Between You and I あなたに続く森」。道具類は南方熊楠が研究時に使用していたもの

▲クリエイティブスタジオaircordによる「Finding Perceptions」(プロデュース:橋本俊行、ディレクション:中野誠也、ソフトウェアデベロップメント:伊藤久記、サウンドデザイン:JEMAPUR)。熊楠の「縁起」を視覚化し、神経細胞のネットワークである脳の未開拓な部分の可視化に挑んだ

誰しものなかに野生は存在する

ギャラリー2では、そうした中沢の視点にもとづいて集められた、さまざまな作品や資料が展示されている。

フランスの詩人でシュルレアリストのアンドレ・ブルトンは「通底器」のなかで、夢を見ているときなど秩序が乱れ、心の「野」が開かれているときに、意外な領域が結びついてしまう様子をモデル化した。ここでは、「鳥獣人物戯画」や土偶、埴輪のレプリカと一緒に、製薬会社のマスコット「ケロちゃん」や「ハローキティ」が並ぶという不思議さがあるが、これも本展の企画ならではだろう。中沢はこうした「かわいい」表現を探求する日本人の感性は、出産・豊穣・再生といった野生の本質に結びついているという。

▲アンドレ・ブルトン「通底器」

▲製薬会社のマスコット「ケロちゃん」と土偶が並列する

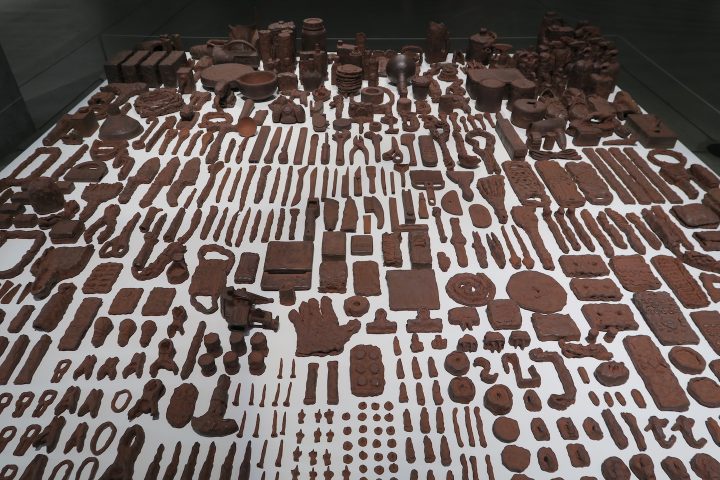

また、無数の木の実を突き刺してつくった大型作品「獣の遠吠え」(田島征三)や、手びねりという古代の手法で現代の道具をつくる「道具とつくることのインスタレーション -case1-」(渡邊拓也)など、身体や手を使った膨大で緻密な作業を通じて、人間の内側に隠れていた野生を引き出そうという試みもある。

▲田島征三「獣の遠吠え」。伊豆半島にある住居の庭に生えているモクレンの未成熟の実を使った作品

▲渡邊拓也「道具とつくることのインスタレーション -case1-」

アーティスト・鈴木康広は、過去の展覧会に出品した作品「始まりの庭 水の切り株、土の切り株」を再構成している。会場で展示されているものは作家の手を離れて、10年間も屋外に放っておかれたなかで、どこからか入り込んだ植物の種が芽生え、いつの間にか生い茂っていたという、生命の強靭な野生をそのまま提示した作品である。

▲鈴木康広「始まりの庭 水の切り株、土の切り株」。会場内庭の作品は2008年に当館で開催された「XXI c.―21世紀人」に出品し、10年間野外で保管されていた

そして展示の最後を締めくくる、しりあがり寿「野生の現出」は、茂みのなかから何らかの「野生」が姿を現すという映像作品だ。“それ”が現れるタイミングはランダムに設定されており、関係者によると約5分に一度とのこと。一度隠れてしまった野生を見つけるのは難しいのかと思いきや、突如ひょっこりと姿を現わす。最後に、しりあがりらしいユーモアを楽しんでほしい。

▲しりあがり寿「野生の現出」は約5分間に一度何かが現れる

中沢は「生まれたばかりの赤ちゃんにも野生はある。それは死に絶えてはおらず、今も私たちの奥に生きている」と言う。外からの刺激、あるいは自身の内なる声や欲求と向き合い、素直に反応することで、抑えつけられていた野生が解き放たれ、新しい創造を生み出すかもしれない。急流を転がりながら造形される、美しい丸石のようにだ。![]()

21_21 DESIGN SIGHT 企画展「野生展:飼いならされない感覚と思考」

- 会期

- 2017年10月20日(金)〜2018年2月4日(日)

- 休館

- 火曜日、年末年始(12月26日〜1月3日)

- 会場

- 21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー1、2

- 詳細

- http://www.2121designsight.jp/program/wild/