REPORT | フード・食

2018.02.06 09:00

▲ワークショップでの様子。スンナ・ヘルマンドッティルさんとユネスコ・デザイン都市なごやの江坂恵里子さん。

ノルウェー・オスロを拠点に食に纏わるさまざまなイノベーションの専門家として活躍するスンナ・ヘルマンドッティルさんが来日し、4日間に渡る公開講演とワークショップが11月、名古屋芸術大学で開催された(協力:ユネスコ・デザイン都市なごや)。

▲名古屋芸術大学で開催されたワークショップの様子。「デザイナーは未来社会をデザインするためのツールとして食をどう扱えるか」をテーマに学生たちがマッピングし、食と社会の関係性やシステムの視覚化を試みた。

テーマは「食で未来をデザインする」。AXIS190号の特集も「新しいおいしさ」だったが、デザインの世界でも食は重要なキーワードだ。今回は初日に行われた公開講座「共感のデザイン:未来社会と食をデザインする」を取材、スンナさんが今まで手がけてきたプロジェクトを切り口にデザイナーが未来の食とどう関わることができるか、紐解いてみた。

口にするものすべてが見えていた、アイスランドでの生活。

アイスランド出身のスンナさんは幼い頃から付近の海や菜園からの新鮮な食材、手づくりの料理、それを家族で囲む温かい食卓に慣れ親しんで育った。高校までの昼食も一度学校から自宅に戻って家族と食事をする習慣があったそうだ。そんな彼女がデザインを学ぶために故郷を離れ、デンマーク・コペンハーゲンで暮らしはじめた際に自分の育った環境は特異なものだと気づいた。

必ずしも自分のような体験をしてきた人ばかりではないと。さらに食材がどこから来るのか、誰がつくっているのかも知らずに口にし、過剰に供給されては廃棄されているという現実がある。その状況を目の当たりにした彼女は「誰もが本当の意味で豊かな食事を通じて未来の食を考える必要がある」と感じたという。

でも、いったいどうすればこの問題にデザイナーとして関わることができるのだろう?

▲公開講座でのプレゼンテーション。学生から社会人まで会場に駆けつけた。

食材のルーツを追体験する。

Food Studioがノルウェーで年4回開催している野外イベントに「Get Away」がある。これは関心がある人であれば誰でも参加できるオープンなプロジェクトだ。

▲ブルーベリーなどの木のみを集めている様子。Photo by Svein Gunnar Kjød

参加者はこのイベントを通して食材がどういう環境で育ち、どういうふうに収穫・捕獲されるのかを専門家の話を通じて単に知るだけでなく深く学び、自ら調理をし、1日仕事を共にした仲間との食事までを一貫して体験することができる。Get Awayでの食事はそのままで十分に美しい自然のなかで独創的なテーブルセッティングと共に楽しめることも大きな魅力だ。

▲その場にふさわしいテーブルセッティングと食材の生まれた自然のなか、会話を楽しみながらの食事は豊かな時間そのもの。 Photo by Svein Gunnar Kjøde

このフレームワークを利用して今では世界中の都市で(日本では過去に東京と淡路島でも)開催されている。淡路島での開催はFood Studioの設立者、Cecilie Dawesさんが、当初からGet Awayに注目していたgrafの服部滋樹さんに声をかけられたのがきっかけ。世界各地でローカルコミュニティ発のGet Awayが開催されれば、それを目的にその地を訪れる人も増えるなど新たなつながりを生む可能性を秘めている。

シェフと農家をダイレクトにつなぐ。

▲新鮮な食材を新鮮なうちに直接レストランへ。

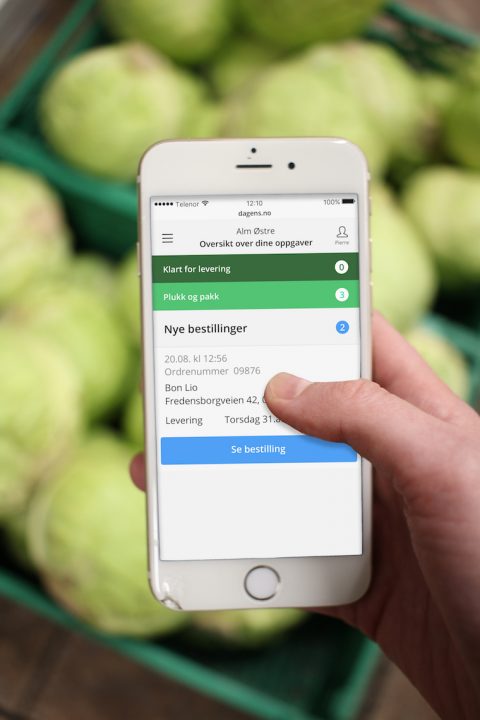

Get Awayが体験を通して人々に食への興味や知識を浸透させる取り組みだとすると、「Dagens(北欧の言語でDailyの意)」は日々プロとして食に触れるシェフを対象にスンナさんが始めたプロジェクトだ。新鮮で高品質の食材を透明性をもって流通させるための情報提供を目的とした、小規模の食ビジネス支援特化型のデジタルサービスだ。利用者となるファーマーは「その日採れたての食材」をDagensに食材情報と共にアップし、そこにシェフが直接コンタクトを取るという、シンプルで無駄のないシステムだといえる。

▲「Dagens」のアプリケーション画面。

ファーマーとシェフの間に仲介者が存在しないことで、スーパーなどでは避けられてしまう不揃いだが高品質の食材までを分け隔てなく、鮮度を保ったまま適正な価格で売買することを可能にしている。

「未来の食を考えたとき、私たちはサプライチェーンの拡大ではなく改善に注力するべきであり、そういった社会に導くことができるのはデザイナーなのだ」とスンナさんは力強く語る。

「共感」をキーワードにコミュニティをデザインする。

スンナさんは上記のプロジェクト以外にも音楽イベントで食のインスタレーション「The Nordic Sound Bite」を実施するなど、実にさまざまな切り口で人々が楽しみながら食に関心や問題意識を持つ機会をプロデュースしている。彼女の未来の食をデザインするプロジェクトは、そのままコミュニティデザインにも置き換えられる。

▲「音楽のDNAをフードにインストールしたらどうなる?」。出演するアーティストによって食材の風味のみならずプレゼンテーションの仕方もまったく異なっているのが面白い。

共感とひと言で言っても、それを得るのは容易じゃない。しかし食がどんどん産地から切り離された存在となっているなかで、いかに食材のルーツに触れられる体験を創造し、あらゆる機会に食を掛け合わせて人々の心に働きかけることができるか。

それは手間の掛かる小さな取り組みに見えるかもしれないが、Get Awayがこうして日本でも開催されているように、食の未来を考えるムーブメントは着実に世界へ広まっている。

▲「Nordic Sound Bite」で提供された未来を感じさせるメニューのひとつ。風船から摘むようにして食べるスイーツ。音楽から着想を得たフレイバーは、ライブ体験と合わさることでさらに楽しく人々の五感を刺激する。 Photo by Nordic Sound Food