REPORT | 展覧会

2018.03.06 18:29

▲最終日に行われたファッションショーの様子。展示会場はAXISギャラリーとAXISビル地下1階のシンポジア

2018年の卒業制作展のうち、首都圏の学外展を中心にレポートするシリーズ。それぞれの大学、学部、コース、そして今の時代の学生たちの特徴や雰囲気を伝えていきたいと思う。

シリーズ第3回は、2018年2月9日〜11日まで3日間にわたって開かれた、女子美術大学 アート デザイン表現学科 ファッションテキスタイル表現領域の卒業制作展「いちから、手から。」。学生たち自らの企画運営の下、33人の作品が並んだ。

展示タイトルの「いちから、手から。」は、『手で作りながら考える』という学生たちが考えた女子美の強みを表したコピーだ。近年はファッション領域でもデジタル造形技術を積極的に取り入れているが、本展ではタイトルの通り、ひたむきに何十時間もかけて手でつくり上げただろう作品が目立った。

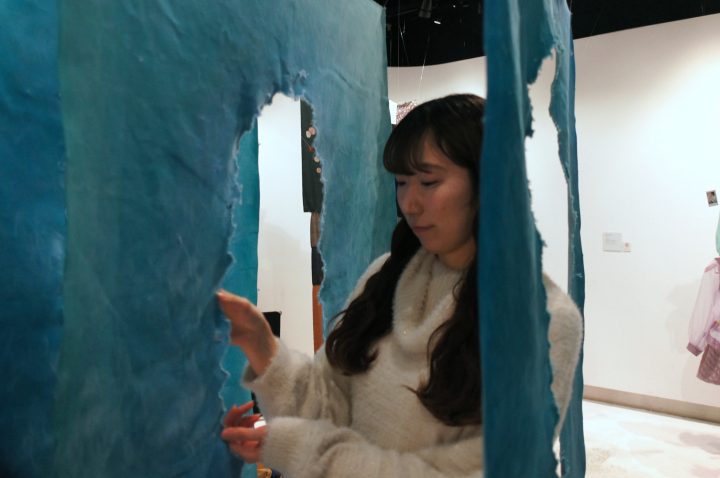

▲コンセプトを伝えるための表現の一部として展示構成や見せ方も学生たちが考えたという

自分は何者かを問い続ける

同コースでは、「身にまとえるもの」を最終成果物とすることが決められている。同時に卒業制作では、「衣服」としての完成度だけでなく、表現のプロセスも重視し、映像と作品を用いたパフォーマンスが求められる。おそらくそこがファッションの専門学校とは大きく異なる点だろう。卒業後は約半数の学生がアパレル業界に進むほか、イラストレーターやグラフィックデザイナーなど異なる分野にいく人も少なくない。

「美術大学なので、ファッションも美術として考えています。『美とは何か』『豊かさとは何か』ということを、衣服を通して考え、表現していきます。卒業制作は社会に出る前のデビュー作であり、自らの将来を考えてつくってほしいと考えています」と同大学ファッションテキスタイル領域の山村美紀准教授は話す。

今回の展示では、身にまとう衣服を通じて「自分は何者か?」という問いに真正面から向き合った、まるで自画像のような作品を多数見ることができた。

「身にまとう」の方向性

同大学では「デザイン」と「アート」という言葉を表現の方向性として使い分けている。「デザイン」は、衣服という形状をとる作品、「アート」は身にはまとえるが、必ずしも衣服ではなく、アートインスタレーションとしての要素が強い作品。それら展示されていたものの中から、いくつかを紹介する。

江場彩香さんは、不安定な世界情勢をニュースで見聞きするなかで、世界共通であろう平和への祈りを「結び目」というかたちで表現した。結ぶという行為は、日本でも昔から宗教行事や儀式で使われている。江場さんは結び目と祈りに接点を見出し、すべて手作業で結び留めてつくり上げたという。

▲江場彩香「pray for peace」。用いたのはひもを結ぶことで模様や構造となるマクラメ編み。会場入り口に置かれた白一色の作品には力強い存在感があった

▲マクラメ編みのアクセサリーなどを制作して、マルシェなどに出店しているという江場さん

鈴木 蘭さんの作品のコンセプトは「幸福とはありのままの自分に気づくことである」。自分が今のこの姿になるまでに何があったかを、日付ごとに思い出せるだけ書き出した結果、「特別なことはなくても、全く同じ日はなく、その日々の集積が自分であると気づきました」と話す。自分を受け入れるという作業を、作品制作を通して真摯に行った作品だ。

▲鈴木 蘭「notice myself」。細く切った豚の生皮と馬の毛をかぎ針で編んだ作品と、皮をつなぎ合わせた2作品からなる。素材はなるべく生に近いものを使いたいと考えて選んだ。鞣していない革は、湿度や温度で状態が変わるため、ひじょうに扱いにくかったという

▲「キライな自分を認めるためにつくり始めました。でも、ありのままの自分が生きているだけで幸せだと気づけたんです」と話してくれた鈴木さん

日々、生活のなかで見たものをイラストにしていると話す松野詩音さんは、これまで描いてきたイラストを構成する一本一本の線が、自分自身をつくっているのではないかと考えた。刺繍されたイラストから服までが途切れることなくつながる、ストーリーのある作品だ。

▲松野詩音「線は私」。吊られた6枚の大きなオーガンジーの布には刺繍でイラストが施されている。そこから出た刺繍糸は、奥側から手前へと布でつながり、終着点で糸の束は服になる

▲刺繍のひとつひとつはすべて題材が異なる。「学校にあった植木鉢の葉っぱが女性の髪の毛に見えたので、女性らしいフォルムにした」と、見たままではなく自分なりの解釈を加えてイラストにしていると松野さんはいう

▲審査会では、糸の服を身に着けた人が刺繍を続けるというパフォーマンスが行われた

白い巨大な人間と衣装からなる黒澤 花さんの作品は、よく見るとすべて紙の花でできている。「自分にとっての『理想』は幸福であると行き着き、その幸福とは没頭しているときに得られる充実感でした。なので、没頭し続ければ、つくり終わったときに、自分のなかの幸せが表現されるんじゃないかなと思ったんです」と黒澤さんは話す。

▲黒澤 花「理想」。「名前が『花』だから花にまつわるものにした」と語った

▲審査会のパフォーマンスの様子。黒澤さん自身が衣装を着て、巨人の膝に座りながら花をつくり続け、没頭した時間と自らが一体化する様子を表現した

▲「製作期間中はずっと花紙を折っていて、全部で1,500個をつくりました」と話す黒澤さん

水に美しさを感じるという村上安奈さんは、記憶のなかにある水にこそ美が宿っているのではないかと考え、見た人の水の記憶を呼び起こすような作品を目指した。綿の布にアクリル絵の具で色をつけた後に、石などを切削する機械で表面を削り、光沢を与えたという。

▲村上安奈「水は美しい」。審査会では吊り下げた布を1枚ずつまとうパフォーマンスを実施。レイヤーは水滴が落ちるような波紋をイメージしているという

▲「削るのが大好き」と話す村上さんは、布の周囲の加工も穴開けも、すべて石用の工具で施した

「可愛いものが大好きで、とにかく可愛いものをつくろうと思って大学に入りました」と話す小山千里さんは、理想をすべて反映させた架空のアイドルグループを考案し、そのメンバーのための衣装を提案。王道な「可愛さ」の表現を追求した。

▲小山千里「夢みる♡ベビードール」。コンセプトは、一度も迷うことなくつくり上げたという。アイドルグループの映るチェキも用意した

▲審査会の様子。衣装を身に着けたモデルたちが歌って踊るというパフォーマンス。グループのメンバーは、左からわがままメロンソーダちゃん、ましゅまろミルクブルーちゃん、おやすみラベンダーちゃん、恋するいちごミルクちゃん、あざとホイップちゃんの5人

▲小山さんは、アイドル衣装を制作する会社に就職が決まったと話してくれた

卒展最終日にはファッションショーも開かれ、作品を着用したモデルによるパフォーマンスが披露された。小道具を用いた演出やポージング、音響なども学生がプロデュースし、それぞれの作品の世界観を生み出していた。

▲作品に合ったモデル選び、依頼も学生たち自らが担当した ©️女子美術大

▲パフォーマンス待機時間の見せ方も工夫されていた

学外展で作品を見せるということ

自分を知るために衣服をつくってきた彼女らの作品は、それぞれ迫力を帯びていた。しかし、やや残念だったのは、その迫力が展示だけでは伝わりにくかったこと。学生たちから直接話を聞くと、想像を越える物語がたくさんあったが、会場の情報だけではそのコンセプトを受け取れるヒントに乏しかった。

手でものを生み出すことと同じくらい、伝えたいメッセージやキーワードを第三者と共有することは、クリエイターにとって必要な技術のひとつだ。コマーシャルな衣服でないのならなおさら、最終的に生まれた形だけを作品と呼ぶのではもったいない。先生や同級生とは共有できている前提も、会場を訪れる人にとっては初めてのこと。あますことなくプロセスやコンテクストを披露し、広く作品を理解してもらう機会と学外展を捉えたら良いのではないかと感じた。

先生たちは「言葉にするのが苦手な学生たちだから」と口を揃えたが、「いちから、手から。」という自分たちの強みをまっすぐな言葉にしたのは学生たちだ。表現力とそれを支える伝達力は、女子美で4年間学んだ彼女らのなかで、すでに育っているのではないだろうか。![]()

女子美術大学 ファッションテキスタイル表現領域 2017年度卒業制作展「いちから、手から。」

- 会期

- 2018年2月9日(金)〜11日(日)

- 会場

- AXISギャラリー(4F)、シンポジア(B1F)

- 詳細

- 女子美術大学 ファッションテキスタイル表現領域