REPORT | 展覧会

2018.04.11 13:10

▲色とりどりのテキスタイルが映える空間だった。

2018年の卒業制作展のうち、首都圏の学外展を中心にレポートするシリーズ。それぞれの大学、学部、コース、そして今の時代の学生たちの特徴や雰囲気を伝えていく。

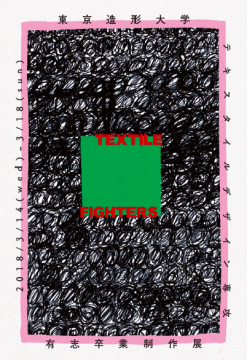

シリーズ10回目は、2018年3月14日(水)〜18日(日)の5日間、青山のスパイラルガーデンで開催された、東京造形大学テキスタイルデザイン専攻領域の有志卒業制作展「TEXTILE FIGHTERS」。大学院生3名の修了制作を含む23作品が並んだ。今年の「ZOKEI賞」には、学部生の一松 岳さんと平塚千寛さん、大学院生の鵜飼甘菜さんの作品が選ばれた。

スパイラルガーデンの天高を生かし、テキスタイルをダイナミックに見せる作品が多く、華やかな雰囲気に包まれた。同専攻ではこの会場を10年以上使用しており、「学生たちもスパイラルガーデンで展示することを意識して制作している」と大橋正芳氏(東京造形大学非常勤講師、職位は2018年3月時点のもの)は話す。

高校生が将来、衣服のデザインに関わりたいと思ったとき、進学先の候補に上がるのが、服飾の専門学校か、美術大学のテキスタイルデザイン専攻だ。しかし、このふたつでは強みが大きく異なる。大橋氏いわく「テキスタイルデザイン専攻では、布からつくれるというのが大きな特徴です。例えば、織物を切ったり縫ったりすることなく、そのまま服になるというような作品が生まれてきます。衣服の最終型から考えるとできない発想です」と教えてくれた。

▲土居一検さんの作品「LOVELY」は、ゴムや飾りなどもすべて織り込んでいるため、織り上げて機(はた)から外すとそのまま服になる。同専攻では伝統的につくられてきた製法だそうだ。

布から考える服

鵜飼甘菜さんの作品「柄がつくり出す服」は、形状からではなくテキスタイルから服の形をつくるという、方法そのものが新しいチャレンジだ。量産された「無駄なく使える布」は本当に衣服にとって最適なのかということに疑問を抱き、服に対して柄が主役になるつくり方を試し始めた。研究を重ね、一枚の布地にさまざまなタッチの柄を配置していくことで、カッティングによって印象の違う服がつくれるようになった。卒業制作では4柄で8枚のテキスタイルと、それに合わせて22着を制作。鵜飼さんはすでに自身のブランド「ugai」を持ち、セレクトショップで販売している。これからもプロとして服づくりを続けていくという。

▲高校生の頃から洋服をつくり続けてきたという鵜飼甘菜さん。「テキスタイルがもっとよくなれば、服もよくなるのではないかと思い、テキスタイルの世界に飛び込みました」と話す。

▲柄に合わせて、色や生地の選定もしている。素材によって雰囲気が大きく異なるのも面白い。

繊細な糸があしらわれたシャツ。実はこの糸はすべて、デニムパンツからほどいたものだ。一松 岳さんは「『2』第二世代」と題して、不要になったデニムから糸を一本ずつほどき、オーガンジーのシャツに手で縫い付けていった。ベースとなったシャツはシルクのオーガンジー。もともとワークパンツとしてつくられたデニムが、ドレスなどに用いられる高級素材であるシルクの装飾品となり、まさに生まれ変わって「第二世代」になる。

▲展示では、デニムパンツから取り出した他のパーツも一緒に展示。「ブランドによってデニムの糸の太さが全然違いました。老舗ジーンズブランドのものはしっかりしていて、解体も大変でした」と一松 岳さん。

▲3年生のときに、デニムから糸が抜き出せることに気がつき、その藍色の経糸に魅せられたそうだ。今回は友人から譲り受けたデニムを解体して使用した。(写真提供:東京造形大学テキスタイルデザイン専攻領域)

テキスタイルで表現する

平塚千寛さんは、植物の実をモチーフにしたテキスタイル「遺伝子の容れ物」を制作した。植物の実を遺伝子の容れ物と捉えて、植物が次の世代を残すために育ててきた実の、種の形や色や味について、想像力を掻き立てる作品をつくりたいと考えた。ざくろやラズベリー、ゴーヤなど、生地にある実は、ところどころポケットになっている。独特な色彩の、完成度の高い世界観を持つ作品だ。

▲ざくろのポケットを開ける平塚千寛さん。布はシルクスクリーンで染めている。

▲果物と野菜それぞれ3種類のテキスタイルを制作。「ゴーヤのような苦い野菜は暗めの色にしました」と平塚さん。(写真提供:東京造形大学テキスタイルデザイン専攻領域)

今回の展示会場である意味、目立っていたとは言い難い藤川稔也さんの作品は、むしろそれが狙いだった。「カオナクシ」と名づけられたテキスタイルは、強い柄などの「顔」となる特徴を持たない。「あえて無表情で、癖のない、単純な構成や柄にすることで、あらゆる用途への対応を目指しました」と藤川さんは話す。しかし、ただ控えめなだけでなく、この布の柄はすべて手書き。1140mm×800mmの大きな版を手書きの線で埋め、それを繰り返し刷った。シンプルながらも機械的な印象を与えないテクニックだ。

▲「フリーハンドで描かかれたブレが、面白いテクスチャーを生むと考えていたので、大切に描いていきました」と藤川稔也さん。

▲ひじょうに精巧な線は、フリーハンドとは思えないほど。これは円形の版を複数つくり、ずらして刷ったという。

もともとグラフィティアートが好きという平沢健太さんは「インベーダー」と題して、スコットランド衣装のキルトの様式にさまざまなアーケードゲームの模様を織り込んだ。近年は4Kなどにより高精細な表現が追い求められているが、あえて解像度を下げたピクセルに魅力を感じ、表現しようと考えたという。

▲「織りの授業で、四角を塗りつぶして柄をつくるとき、最初に浮かんだのがインベーダーでした。織りにはドットっぽいイメージがあります」と平沢健太さん。ゲーム風の作品紹介映像も自作した。

▲インベーダーのほかにもパックマンやドンキーコングなどを柄として織り込んだ。

衣服の歴史を読み解く

布と人間の関わった歴史は長い。その分、新しい表現のためには、他のデザイン領域に比べて深く過去を遡って学ぶことが求められるのだろう。特に伝統衣装や制服など、用途の定まった衣服には、長い歴史のなかで育まれた形式や理由、そして物語がある。何かを様式として踏襲するとき、その背景を調べ尽くすと、作品の説得力が格段に増すことを教わった(一松さんの作品などはいい例だ)。人間にとって欠かせないテキスタイルのデザインの奥深さを垣間見ることのできる展示だった。![]()

東京造形大学テキスタイルデザイン専攻領域 有志卒業制作展2018「TEXTILE FIGHTERS」

- 会期

- 2018年3月14日(水)〜3月18日(日)

- 会場

- スパイラルガーデン

- 詳細

- https://www.instagram.com/p/BgS3dhClg-u/

- https://www.spiral.co.jp/e_schedule/detail_2487.html