REPORT | アート / サイエンス / テクノロジー

2018.11.07 10:00

▲YCAMによるオープニングプレゼンテーション

近年さまざまなテクノロジーの進化を受け革新的な取り組みを行うラボが、メディアやアート、デザイン分野で生まれている。それらは「MIT Media Lab」や「Harvard i-lab」などのように大学内に設置されるものだけでなく、民間企業や公共施設のなかにも広がりをみせる。未知なるものを探求するというラボの役割は、アカデミズムだけに限られるのではなく、さまざまなクリエイションの現場で必要とされているのかもしれない。10月初旬、山口情報芸術センター[YCAM](通称ワイカム)で開催された「YCAM OpenLab」(以下オープンラボ)に、国内外から独自の哲学とミッションを掲げる6つのラボが結集し、今、社会のなかでラボとは何かという議論が繰り広げられた。

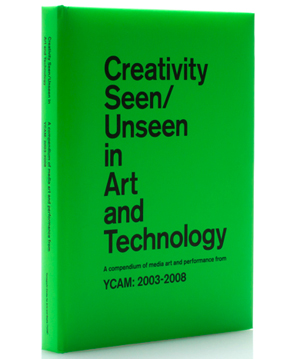

最初にこのイベントを主催しているYCAMについて紹介する。YCAMは今年で開館15周年を迎える国内唯一のメディアアートを専門に扱うアートセンターだ。その特徴は、研究開発(Research & Development)として各事業を実施するということにあり、活動は国内外から高い評価を得ている。オープンラボはこのYCAMの多様なプログラムとアクティビティを概観し、外部に向けて紹介する場として位置づけられている。

今年は、単なる活動紹介にとどまらず、トークセッション、ショートトーク、展示、YCAMが開発したデバイスのデモ、交流会といったプログラムが3日間にわたって実施され、今後のYCAMの進むべき道がラボを考えることの先にあると提示した。実際、公共の美術館であるYCAMの内部には「YCAMインターラボ(InterLab)」という研究開発チームが存在し、市民や各分野の専門家たちと積極的にコラボレーションをしながら、調査や実験からアウトプットまで、総合的かつ長期的な活動を展開している。最近ではバイオテクノロジーに焦点をあてた「YCAMバイオ・リサーチ」を設置するなど、テクノロジーの発展に合わせてラボを進化させてきた。

▲芝生が広がる公園に面して建つYCAMの建物。設計は磯崎 新氏

社会実装を視野に入れた国内外の6つのラボ

今回招かれた「ラボ」に共通するのは、YCAMのようにアカデミズムの外側から未来の社会を構想し、社会実装を視野に入れた活動しているということだろう。以下で6つのラボを紹介する。

「ソニーコンピュータサイエンス研究所」(以下Sony CSL)は、「異才を自由に厳しく」をモットーとする今年で30年を迎える国内屈指の研究所であり、世界中から集まった36名の研究員が、農業から医療、ゲームなど自らの興味、関心を純粋に追求している。「人類、社会、そしてソニーの事業に貢献する」というミッションが示す通り、研究の目的は必ずしも製品化に結びつくことではない。

一方、企業内の“出島”としてあくまでビジネスにつなげることを重視しつつ、他業種とのコラボレーションを積極的に仕掛ける「Dentsu Lab Tokyo」。次の時代に向けて企業の可能性を広げるため、デジタルテクノロジーを積極的に取り込んだ新しい表現を追求し、広告エージェンシーとプロダクションの垣根を再編する。

同様に、ライゾマティクスリサーチは株式会社Rhizomatiks内の一部門としてメディアアート、データアートといった研究開発要素の強いプロジェクトを担当し、モノとコトの双方から新しい表現を生み出している。

「マッド・サイエンティストのゲームセンター、科学者のビックリハウス、あらゆる実験ラボがひとつに集まった場所」と称されるアメリカ・サンフランシスコのサイエンスミュージアム「エクスプロラトリウム」は、内部の研究員が自らユニークな展示物をプロトタイピングを繰り返しながら開発することで知られている。世界の現象を直接経験できるように工夫された展示物は、各国の他の施設でも用いられるほど、世界的に評価が高い。

▲6つのラボの活動を紹介する展示

「アルス・エレクトロニカ・フューチャーラボ」(以下フューチャーラボ)は、世界最大規模のメディアアートの祭典「アルス・エレクトロニカ・フェスティバル」を運営する機関内のR&D部門。アルス・エレクトロニカというプラットフォームを最大限活用し、アートとサイエンスの融合を試みながら、社会的インパクトを持った表現を社会に実装してきた。

2013年にニューヨークで設立された「School for Poetic Computation」(以下SFPC)は、企業や行政に頼らずアーティスト自身が運営を行うというアーティスト・ランの学校。「more poetry, less demo」(技術的ではなく、より詩的に)を掲げ、コーディング、デザイン、ハードウェア、理論を交差させ、コンピューターの詩的な運用という問いに向き合っている。

このようにそれぞれのラボの母体となる組織、規模、地域、専門領域はさまざまだが、トークセッションからは現代におけるラボに共通する特徴も浮かび上がってきた。ここからは、トークセッションのテーマでもあったコミュニティ、エデュケーション、クリエイションという3つの観点から当日の議論を概観してみたい。

▲同時開催された展覧会「メディアアートの輪廻転生」の展示風景

「未知」からこぼれ落ちるクリエイション

Sony CSL研究員のアレクシー・アンドレ氏は「ムーンショット(星を目指す人)」と「スターシーカー(星を探す人)」のたとえを用い、ラボにおける研究員の位置づけを定義する。前者は「無理だと思われている挑戦に本気で取り組む人」、後者はどうなるかわからないが「未知を追いかける人」ということになるだろう。

CSLの研究員はそれぞれが独立したスターシーカーであり、だからこそ短期的な評価に左右されず自律的に研究を推進する能力が求められる。よく言われるように基礎研究が大事だというだけでなく、より興味深いのは「未知の目的に向かうなかで、何かを発見したり、生み出したりすることがある」ということだ。「本人にとっては過程でしかないが、それを拾い上げて社会につなげることができる」という。役に立たないと思われるような副産物の中に、さまざまなクリエイションにつながるアイデアや技術が埋もれている。

Dentsu Lab Tokyoの菅野 薫氏も、あらかじめ役に立つかわからないネタを仕込んでおくことがラボの強みになると指摘する。特に広告の仕事は短納期のため、依頼がきてから考えていては時間が足りない。そうした現代のラボの様子は中世の錬金術師のアトリエのようだとフューチャーラボの小川秀明氏は語る。「現在のラボは細分化・専門化された知を統合し、従来の問いの設定を疑うべき」であれば、当然ラボが生み出す風景も今までとは異なるものへと変化するに違いない。

▲トークセッション「グッドセンスがつなげるコミュニティ」の様子

アイデアを実装するコミュニティ

さらにラボにとって、コラボレーションをベースとして新たなコミュニティを築くことが、重要な要素のひとつになりつつあることも疑いがなさそうだ。「『選択と集中』では新しいものは生まれない。『多様性と創発』が鍵になる」とSony CSLリサーチアクティベーショングループの本條陽子氏が述べるように、Sony CSL内部にはスターシーカーだけでなく、そこから生まれるアイデアを観察し、社会の価値につなげるためのスタッフが存在する。このパートナーの存在によって、研究員は研究に没頭でき、研究所もその成果を社会に還元することができる。

エクスプロラトリウムでも開発された展示物に対する来場者のフィードバックには専門のスタッフが対応し、スタッフそれぞれの力を合わせ、アイデアのデプロイ(実装)を目指す。

加えて、ライゾマティクスリサーチの真鍋大度氏と石橋 素氏は、「トライアンドエラーを一緒にやってくれるチームの存在」の大切さを指摘した。これまでにないものを生み出すためには、お互いが理解し合えるだけの時間をかけることもまた避けがたい条件なのだという。

▲トークセッション後に、少人数での意見交換の場として用意されたラウンジセッション

▲2日目のラウンジセッションは天気がよかったので急遽YCAM前の公園で行われた

脱学習を目指すエデュケーション

公共的なラボの多くは、そのプログラムのなかに教育という要素を少なからず含むことになるが、それはアーティストでありエデュケーター、アクティビストでもあるチェ・テユン氏の言葉を借りるならば、「脱・学習」へと向かっている。どういうことかというと、これまでの学習は繰り返しによる記憶の強化を意味していたが、現在では「どのように学ぶか」こそを問うべきなのだという。

実際SFPCでは、CPUの仕組みを餃子づくりを通して学ぶというようなユニークなアプローチを採用している。同じようにエクスプラリウムでも何かを教えるという態度を否定し、来場者のなかに自然と学びが沸き起こるような、サポートする展示方法を重視しているという。「すべてを用意してはいけません。むしろ来場者が自分で状況をコントロールできるようにすれば、そこに何かを探求する余地が生まれます」とエキシビションデベロッパーのポール・ダンステップ氏。

また、開発過程のトライアンドエラーをしっかり見せることで「間違ってもよい」というメッセージを伝えるのも重要な役目だという。それは、毎年のようにYCAM内に設置されるコロガル公園シリーズが、「自治の意識を育て、自由が与えられるからこそ自発的に取り組み、そこにアイデアが生まれる」という方針のもとに運営されてきたこととも通じる。

▲会期中にはショートトークとして「音楽」と「映画」に関するセッションも行われた。音楽レーベルをラボとして捉えてみるという議論や、映画制作におけるファシリテーターの役割について話し合われた

地方都市にこそ実験精神に溢れるラボを

「これからの時代はテクノロジーが目の前に突如現れる。私たちはそのときどうなるのかに向き合う必要がある。その受け皿になるのがラボだろう」と小川氏は現代におけるラボの存在意義を語る。加えて、YCAMが位置する山口市のような地方都市は、人口減少などこれまでに経験したことのない状況に直面している日本の未来の最前線だ。「地方都市にいちばん欠けているのが実験。それを埋めていくことに公共の役割がある」とYCAM菅沼氏がクロージングで語ったように、ラボという実験的な試みが許容される場が各地に生まれていくことを期待したい。![]()