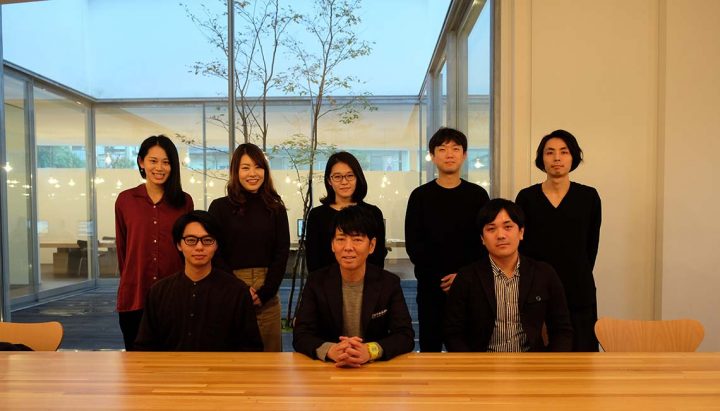

首都大学東京 インダストリアルアート学域の授業「プロダクトデザイン特論D」において、学生の皆さんが3チームに分かれ、第一線で活躍するデザイナーの方々にインタビューを実施。インタビュー中の写真撮影、原稿のとりまとめまで自分たちの手で行いました。シリーズで各インタビュー記事をお届けします。

“佐藤可士和”をたどる

ユニクロ、セブンイレブンのブランディングから携帯電話のデザイン、幼稚園のトータルプロデュースまで、さまざまな領域にわたってデザインを手がける佐藤可士和さん。今回はそんな可士和さんの半生をたどりながら、そのデザインに隠れた思考を探ります。

ミッフィーの絵本から始まった。

――最初のデザインとの出会い、明確にデザインという言葉を意識したのはいつですか?

デザインとの出会いは原体験でいうと、2歳か3歳ぐらいにディック・ブルーナのミッフィーの絵本を親に与えられたときです。絵本はすごく好きでたくさん持っていたけれど、ミッフィーは、絵の中に文字が書いてある他の絵本とは佇まいが全然違っていて「かっこいいな」と思っていました。正方形の絵本で、左側が白地に文字だけ、右側は色数は少なくシンプルな線だけで、平面なのに空間を表していると感じました。後に、ミッフィーはグラフィックデザイナーが描いた本だと知って納得しましたね。

僕は子どもの頃から絵が大好きで、運動や勉強ではなく、絵だったら誰にも負けないという意識がありました。しかし、それと職業というものが子どもの頃はまだ結びついていなかった。進路として選んだのは高校2年生のとき。文系と理系に別れるときに、よくよく考えたらどっちも行きたくない。そのときに、はっと、自分には美術があると気付いたんです。僕はベースが絵だったので、そこから自然とグラフィックデザインの道に進みました。

絵を描くように音楽をつくる

――大学時代、デザインとどう向き合ってきましたか?

学生時代はいろんなことに興味があって、実は大学4年間ですごく一生懸命やっていたのはパンクバンドでした。作曲をして、ビジュアルをつくって、バンドのプロデュースをして、プロモーションもしたりしていました。要するに、バンド活動自体がデザインと思ってやっていましたね。

大学2年生の夏かな、作曲していたときにある気付きがあったんです。僕は音楽の勉強は一切していなくて、いわゆるアカデミックな知識のないなかで、曲づくりのセオリーはどうなっているんだろう?と思いながら試行錯誤していた。そのときに、音楽も絵を描くようにやれればいいんだと、バッ!と閃きました。そうすると、グラフィックデザインを勉強しているから、もちろんテーマがあって構成がって、見せ場があって、視線の移動を考えるということがサビになって、Aメロ、Bメロというように同じ構成でできているんだ、と。このことに気がついたときに、「俺って結構何でもできるな」と思いました。これが大学4年間でいちばん良かったことで、すべてがデザインの対象でジャンルは関係ないと気付いたんです。

――博報堂入社後、学生時代に行っていたデザインとのギャップはありましたか?

ものすごくありました。僕は大貫卓也さんや、New York ADC などを見てきて、そういうものをやるのだとイメージして入ったら、最初に任されたのは電機メーカーの業界新聞の広告でした。トレーナーの人に「博報堂ってこういう仕事もやってるんですか?」って聞いたら、「ADCとかそういうものは本当に一部で、大半は地味な仕事なんだよ」と言われて驚きました。営業の方にアイデアを説明しても、これが今流行っているものだとか、かっこいいものだというだけでは当然ながら通じないんです(笑)。なんて自分は狭い世界にいたんだろうと痛感しました。美大の中にいると、どれだけレアな情報を知っているかということで、感性が先走っている感じがしていたし、そこで皆競っていた。だけどアート・ディレクターは伝えるべきコンセプトや内容を広くわかりやすいビジュアルにしていく仕事なので、学生時代とは逆でした。「自分のやっていることは理解されていなかったんだ」ということに大きな衝撃を受けました。

だけど、大学時代にイメージしていたアート・ディレクターという仕事には、博報堂をやめて独立してようやく近づきました。入社後10年くらい経っていました。でもそのイメージを持っていることは大事です。当時僕は広告に対して「こんなもんじゃない。もっと面白いはずだ」という可能性を感じていました。現実は予算も時間もないリアリスティックな仕事が多いのですが、でもそれはそういうものです。その中でどうイノベーションを起こしていくかということを諦めなかったから、今があると思います。

成功するまでやる、そうすれば失敗しない

――博報堂時代から今にかけて、ご自分の中でよく出来たと思うデザイン、逆によく出来なかったなと思うデザインがあれば教えてください。

プロジェクトの目的によって全然違ってくるので、どれがいちばんかというのは答えられませんね。ユニクロの何兆円規模の仕事と、立川の幼稚園の仕事とか、そういう規模で比べるのも意味がないでしょう。うまくいかなかったものもたくさんありますが、何をもってして成功か失敗かというのはすごく難しい。

例えば、12年ほど取り組み続けている今治タオルは、産地が消滅しそうだった危機的な状況を本当に復活させることができました。最初の3年間は知名度は上がっても、売上は伸びなかった。それだけ見れば失敗に思えるかもしれません。でも、いろんな仕組みやブランドコミュニケーションの戦略を地道に考えて、予算も少ないなか、諦めずにやっていくことで、「タオルといえば今治」というまでになったんです。成功するまでやる。そうすると失敗はない。

――例えば僕たち学生は、どうしても授業という枠組みの中での評価に対して前向きになれなかったりするんですが、今のお話を聞いてやり続けることは大切だと思いました。

あんまり短期的に考えなくていいと思います。この授業で評価されなかったとしても、じゃあ4年間みてどうなのか、希望のところに就職できたのか、その後はたとえば5年くらいで区切ってみていい仕事できたのかとか、そのくらいで考えればいいのかなと思います。その中でちょっとやそっとの失敗は当然あって。恐れない、一喜一憂しない。

――では、それに関係してなんですが、自分のつくったものに対する周りの声や批判的な意見が怖く感じることはありませんか?

怖いというかもちろん気になるし、全く気にしないのはおかしいから、それは気にしてないとだめだけど、イコール失敗や成功ではない。そこを切り分けて考えています。僕なんかだと、最近は何やっても批判はされるから(笑)、そういうもので、逆に無反応のほうが失敗だったかなと思いますね。批判がある分だけいい、話題にすら上がらないというほうがまずいでしょう。

——これからのデザイナーに必要なこととは何でしょうか。

よりオープンマインドで領域を横断する、もしくは統合的に取り組むことが大事だと思っていて、全体を俯瞰してデザインという考えができないとダメだと思います。プロダクトとかインテリアとか便宜上分けてはいますが、あんまり意味がないですね。世の中ではもっと、テクノロジー×デザイン×ビジネスみたいに、かけ合わさっていることが求められていて、デザイナーはそういうことで問題を解決して、世の中をさらに良くしていく仕事だと思っています。だから、なるべく多くのことに興味を持っていたほうがいい。僕も経営とか経済は美大生のときにはまるっきり興味なくて、すごいクリエイターになるんだと思っていましたが、いつの間には経営みたいなこともやっています。経営もしているから、ここはもったいないよねとか、ここは予算をかけてドーンといくべきでしょとか、そういう感覚が独立したときに生まれました。

大きい会社にいるとなかなかわかりませんが、その感覚が生まれたからクライアントの経営者ともこの「1円」はもったいないけれど、この「1億円」はかけるべきみたいな話ができるんです。デザインとは、形だけ作る仕事ではないから、経営の感覚も入らないとデザイナーはできないんです。それがないとユニクロや楽天、セブン-イレブンなどのブランドの仕事はできません。だからこそ興味のあることはなんでも視野に入れておいたほうがいいですね。(取材・文・写真/首都大学東京インダストリアルアート学域 梅津祥太郎、森保友貴、池田悠希乃、秋山昌大、松久新、Cho Byung Hyun、花岡大樹、田中尚子)

佐藤可士和/1965年東京生まれ。博報堂を経て2000年独立。同年クリエイティブスタジオ「サムライ」を設立。ブランド戦略のトータルプロデューサーとして、コンセプトの構築からコミュニケーション計画の設計、ビジュアル開発、デザインコンサルティングまでを手がける 。 主な仕事に国立新美術館のシンボルマークデザイン、ユニクロ、楽天グループ、セブンイレブンジャパン、今治タオルのブランドクリエイティブディレクション、カップヌードルミュージアムやふじようちえんのトータルプロデュースなど。近年は文化庁・文化交流大使として日本の優れた商品、文化、技術、コンテンツなどを海外に広く発信していくことにも注力している。毎日デザイン賞、東京 ADCグランプリほか多数受賞。慶應義塾大学特別招聘教授。

http://kashiwasato.com