PROMOTION | テクノロジー / 見本市・展示会

2019.04.25 09:56

▲いくつもの球体がそれぞれの性格を備え、人の存在を意識しながら個別に、または集団で動き回る「Accordance〈協調〉」。「球形のロボティクスは既知の造形テーマですが、個々の動きと連動性を表現するのに最も普遍的な幾何球体にしました」と石井。

領域を超えた創造性がクロスするミラノ・デザインウィークで、昨年に続いてソニーがエキシビションを開催。人々がAI ×ロボティクスとともに豊かに暮らすビジョンを「Affinity in Autonomy」というテーマに込めた。

▲ミラノの「Affinity in Autonomy」展を率いた石井大輔(中央)と、ビジュアル・コミュニケーション担当の前坂大吾(左)、インタラクション担当の大木嘉人(右)。東京・田町にオープンしたソニーデザインの新サテライトオフィスにて。Photo by Sayuki Inoue

ロボティクスを新しい文脈で発信

毎年4月にイタリア・ミラノで開催されるミラノ・デザインウィークは、家具見本市をひとつの核としながらも、多様な領域のメーカーが創造性を競う場へと発展を遂げてきた。市内で開催される無数のエキシビションのなかで、昨年はソニーが行った「HIDDEN SENSES」展がミラノ・デザインアワードのベスト・プレイフルネス賞を受賞。ユニークなテクノロジーをインテリアと融合させる試みが高い評価を得た。

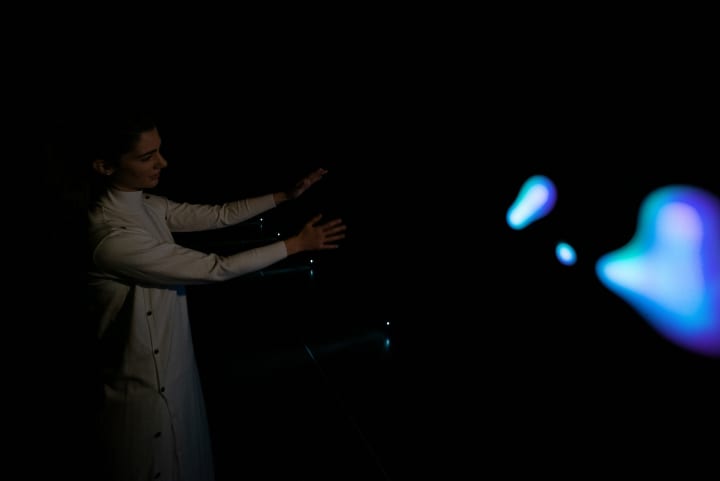

▲ある種の自意識が目覚めているが、身体に当たるものを持っていない状態を表現した「Awakening〈意識〉」。ソニー独自の立体音響技術により、音によっても何者かの存在を感じさせた。

そして今年、2年連続で出展したソニーがタイトルに掲げたのが「Affinity in Autonomy〈共生するロボティクス〉」である。このプロジェクトを指揮したソニー クリエイティブセンターの石井大輔は語る。

「新しいaiboが発売され、ソニーがこれまでと違う文脈でAIとロボティクスを世界に打ち出すタイミングが来たと感じていました。この分野はソニーの成長の柱のひとつであるとともに、あらゆる製品に入り込んでいくはずです。ミラノへの出展は、テック企業としてのわれわれの活動を広く伝える好機だと考えました」。

▲ソニー クリエイティブセンター スタジオ6 統括部長/チーフアートディレクターの石井大輔。Photo by Sayuki Inoue

また同クリエイティブセンターの前坂大吾は、こう説明する。

「ロボットの語源は、強制労働を意味するチェコ語だと言います。人間がコマンドで操るロボットは現在もその状態に近いのですが、AIと結びついたロボットは自分自身で考え、判断して行動するようになる。そこに人との新しい関係が生まれつつあります」。

Affinityとは親近感や親和性といった意味。そしてAutonomyとは自律性、つまり自律的に活動するロボティクスのあり方を表す。Affinity in Autonomyというコンセプトを通じてソニーが発信したのは、人とロボティクスが心を通わせて共生する状態であり、その豊かな関係性のデザインだった。

▲ソニー クリエイティブセンター スタジオ6 シニアアートディレクターの前坂大吾。Photo by Sayuki Inoue

ソニーの技術と発想を生かした新しいインタラクション

Affinity in Autonomyの会場は、5つのパートに分かれていた。最初のパートは「Awakening〈意識〉」で、来場者は暗転した空間の中を進む。暗闇の空間で、人の動きに対応して変化する映像が映し出され、奥に進むにつれて聞こえる音も変化する。最初は点に過ぎなかったものが、徐々に生命を思わせるオブジェクトへと成長していった。

「暗い場所でもセンサーは人の動きを感知します。暗闇に浮かんだグラフィックは、人の動きを感知し連動することで、そのセンシングテクノロジーを暗示していたのです」と同クリエイティブセンターの大木嘉人は解説する。

▲ソニー クリエイティブセンター エクスペリエンスデザイングループ デザインテクノロジストの大木嘉人。Photo by Sayuki Inoue

次のパート「Autonomous〈自律〉」では、目覚めた意識が実体を伴って人と対峙していた。一見、作為なく動くダブルペンドラム(二重振り子)のアームだが、しばしば周囲に立つ人を感知してアーム先端の光を向け、こちらを見つめるように静止し、追随するのだ。

そして3つ目の「Accordance〈協調〉」では、大きさの異なる数多くの球体が各々の性格に基づいて転がり、人に近づいたり、留まったり、球体同士で集団行動したりする。

「進歩したAI やロボティクスが全知全能の唯一神のようになるイメージは、欧米で根強いのです。しかしそれとは逆に、多くのロボティクスが役割分担しながら共存するコミュニティの状態を見せたいと考えました」と前坂はコンセプトを語る。

▲プログラムされたダブルペンドラムの動きが、センサーによって人を感知すると、その方向を見つめるように静止する「Autonomous〈自律〉」。人のアクションを誘うような、人間的な仕草を思わせるものだった。

さらに展示は「Affiliation〈共生〉」「Association〈連帯〉」へと続いた。Affiliation は、そこにいる人とのインタラクションによって刻々と移り変わるロボティクスの感情をプロジェクターによって鮮やかに視覚化したもの。Associationでは、キューブ型のロボティクスが来場者にアンケートの回答を求めて動き回った。会場内の来場者と障害物の位置を常にセンシングし学習することで、自律的に動いていたのだという。

「ここでは、社会のなかで人の役に立つロボティクスの姿を思い描きました。ただし事務的に動くだけでなく、人に寄り添うような優しさも意図しました」と大木は話す。

生活を豊かにするデザインの進行形

暗闇の中からスタートするAffinity in Autonomyは、会場の中を進むにつれて明るくなり、最後のAssociationのスペースではカラフルに色づく外光に満たされていた。

「人とロボティクスの親和性が高まっていく過程をマルチカラーで表現したのです。人はロボティクスの世界に入っていき、ロボティクスは人に近づいてくる。色彩の豊かさを、両者が共生する社会の豊かさや心の豊かさと結びつけました」と、石井と前坂は説明する。産業用ロボットのように感情や感性を解さないテクノロジーとは好対照の存在のために、豊かに移り変わる色彩は効果的なメタファーだった。

▲会場を動き回ってアンケートへの回答を求める「Association〈連帯〉」のロボティクス。来場者のそばへ来て、相手の身長に合わせて天面の操作パネルを上下させることができた。この空間は明るくカラフルな光に包まれていた。

一方、今回の展示には、人間を模したヒューマノイド型ロボティクスは登場しなかった。あえてミニマルな形状の作品に絞って開発したという。

「今回はインタラクションとして、造形でコミュニケーションするのではなく、そこに込めたメッセージをシンプルに伝えたいと思いました。また抽象的な形状のほうが、空間における佇まいにより親しみを感じられると考えました」と石井は話す。こうした形態と親しみの両立は、デザイナーにとって有意義なチャレンジになったようだ。

日常生活のなかに高度な知能を持つロボティクスがある状態を、多くの人はまだ想像しにくいだろう。しかし今回のエキシビションは、テクノロジーと人々の暮らしとの関係性がすでに次の段階に進んでいることを実感させるものだった。

「家具がライフスタイルを豊かにしてきたように、AIとロボティクスも生活に影響を与えていくでしょう。つまり本質は変わらないのです」と前坂。Affinity in Autonomyは、そんなソニーの世界観を、説得力をもって伝えていた。![]()

ーーデザイン誌「AXIS」199号より、転載。