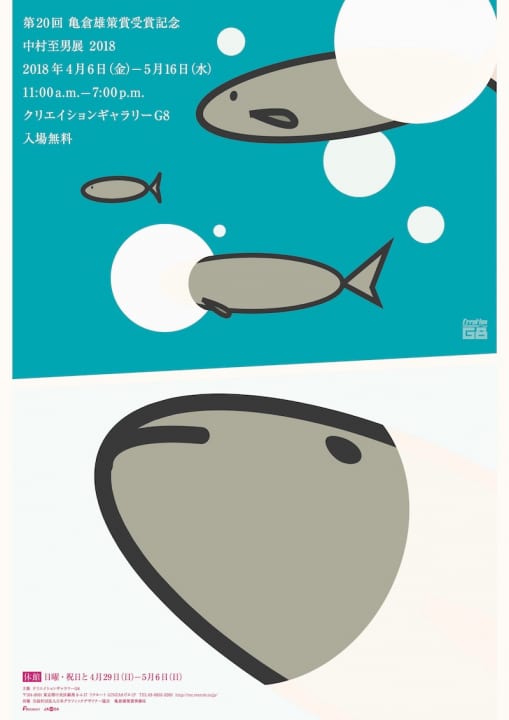

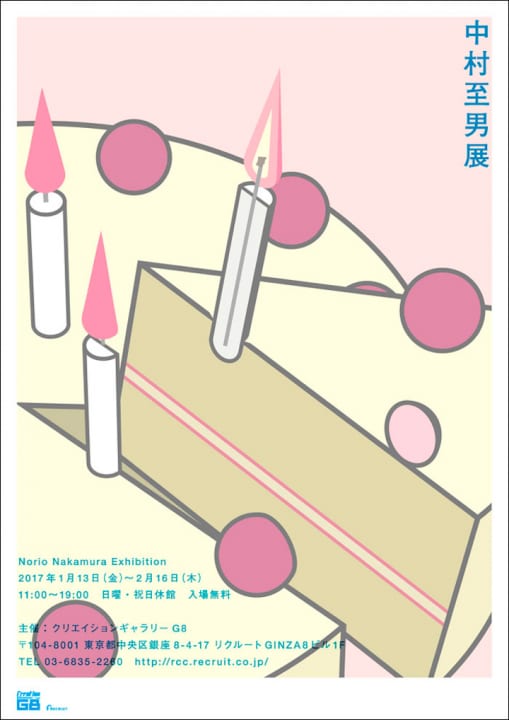

▲2017年の個展のポスター「BIRTHDAY」。亀倉雄策賞受賞作品のうちのひとつ。「見たままの作品であり、それ以上のことは見た人が解釈してくれたら」と言う。すべての写真提供/中村至男制作室

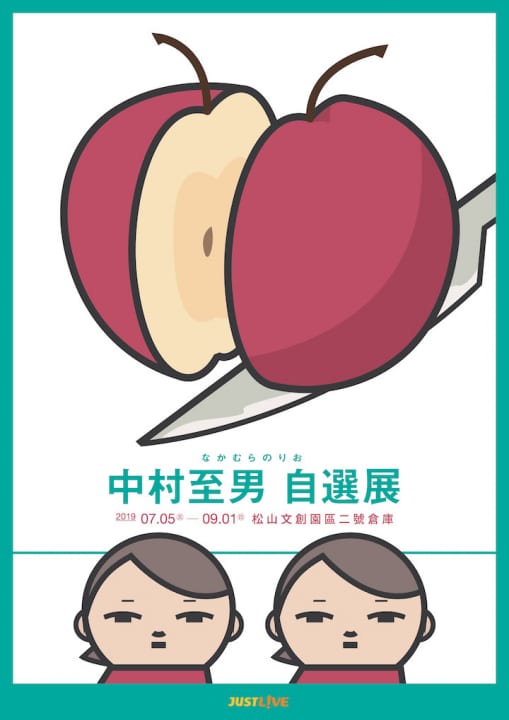

2017年にクリエイションギャラリーG8で初の個展を開催し、2018年に第20回亀倉雄策賞、2019年に2018毎日デザイン賞を受賞。今夏には台北と上海で個展が予定されるなど、近年、にわかに中村至男氏のデザインに注目が集まっている。広告やポスター、CI、パッケージデザイン、ゲーム、おもちゃ、書籍の装丁、NHK「みんなのうた」の映像と幅広く活動し、4冊出版した絵本では新境地も開拓している。賞の受賞を祝し、お話を伺った。

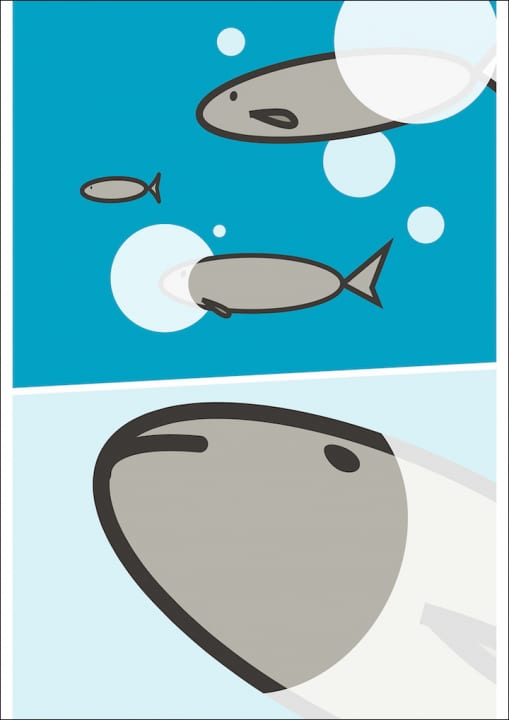

▲2018年の個展のポスター「UNIVERSE」。亀倉雄策賞記念展出品作品

グラフィックデザインの道へ

中村氏は、1967年に生まれた。幼少から就職期にかけての日本は、映画やテレビ、雑誌、ラジオといったマスメディアが黄金期を迎えていた。そのなかで映画やテレビの世界に興味を抱き、1986年に日本大学藝術学部の映画学科を受験するが、合格ならず。子どもの頃から絵を描くことが好きだったことから、同時に受けていた同大学の美術学科に入学した。専門課程ではビジュアルデザインコースに進み、広告やパッケージデザインといったグラフィックデザインを学んだ。

▲新聞広告「としまえん」(1992)。毎日広告デザイン賞優秀賞

▲「Close-up of Japan São Paulo Poster 」(1995)ニューヨークADC銀賞

1990年に大学を卒業し、CBS・ソニー(現ソニー・ミュージックエンタテインメント)に入社。デザイン部門でレコードジャケット制作に携わり、その後、開発部門に異動してアートユニット・明和電機のプロデュースを行うチームに参加、彼らのグラフィックデザインなどを担当した。また、佐藤雅彦氏とのプロジェクト、プレイステーション用ゲームソフト「I.Q」にも携わり、話題を呼んだ。

一方で、自身の創作活動に打ち込み、毎日広告デザイン賞(優秀賞2回、奨励賞3回受賞)やニューヨークADC賞(銀賞受賞)など、当時から頭角を現していた。

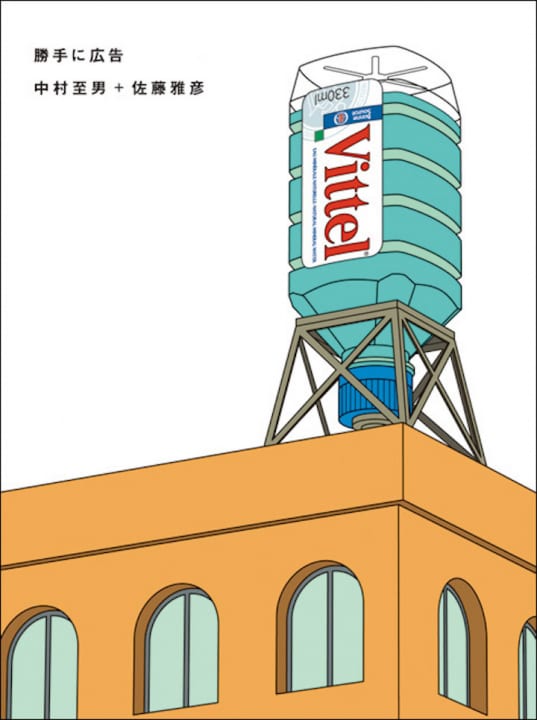

▲「勝手に広告」。本にまとめられ、2006年にマガジンハウスから発行された

ビジュアルコミュニケーションの追求

1997年、29歳のときに独立し、事務所を構えてからは、より自由に独自の世界観を構築していった。「I.Q」に続く佐藤雅彦氏とのプロジェクト「勝手に広告」は、雑誌の連載企画として2002年にスタート。約30の企業や商品を対象とした架空の広告をつくった。一般的に広告は、製品の魅力や企業のコンセプトを伝えたり、社会に対するメッセージを投げかけたりするものだが、「勝手に広告」は「広告というよりは、表現活動でした」と中村氏は振り返る。

佐藤氏と練った企画の出発点は、「面白さ、新しさ」。毎回、人々の目を惹き付けるような考え方や新しい表現のあり方を追求した。

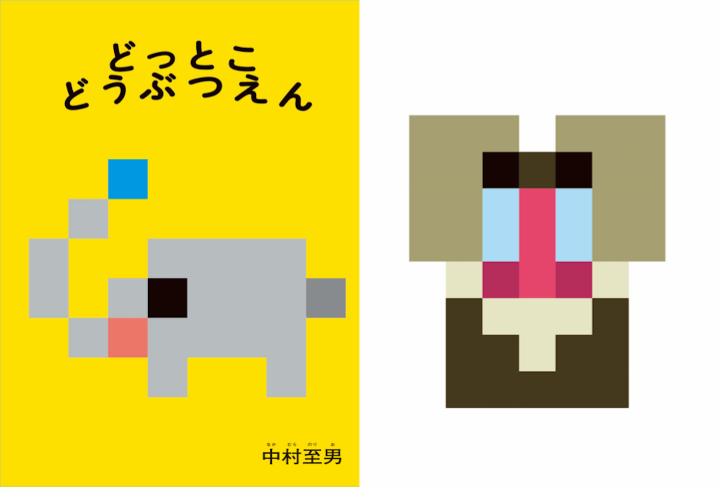

▲『どっとこ どうぶつえん』(福音館書店、2014)

絵本をデザインする

近年、絵本作品にも意欲的に取り組んでいるが、最初に手がけた『どっとこ どうぶつえん』を着想したのは2000年頃だった。NTTドコモ「iモード」のコンテンツに関わったことがきっかけとなり、当時の携帯電話の少ない画素数を用いて、たくさんの絵を描いた経験から生まれた。試行錯誤を経て、絵本をつくるという発想に至ったのは約10年後。自ら出版社に提案を持ち込み、発行されたのは2012年だった。

「その絵は、目を凝らして見ているうちに、突然、それが何かがわかったときが面白い。もしかしたら、今の高解像度のデジタル映像を見るよりも、受ける体験は大きいかもしれない。受け身ではなく、能動的に見ることで、生き生きとした視覚体験が得られると思うのです」。

子どもたちの反応を見るべく、試作を持って保育園に読み聞かせに行ったとき、ページをめくるとすぐに当てっこ合戦が始まり、子どもたちが競って楽しんでくれたという。中村氏にとって、視覚表現を通じて子どもたちとコミュニケーションする楽しさを発見した仕事となり、デビュー作にして世界最大の児童書の見本市ボローニャ国際児童図書展でラガッツィ賞優秀賞を受賞した。

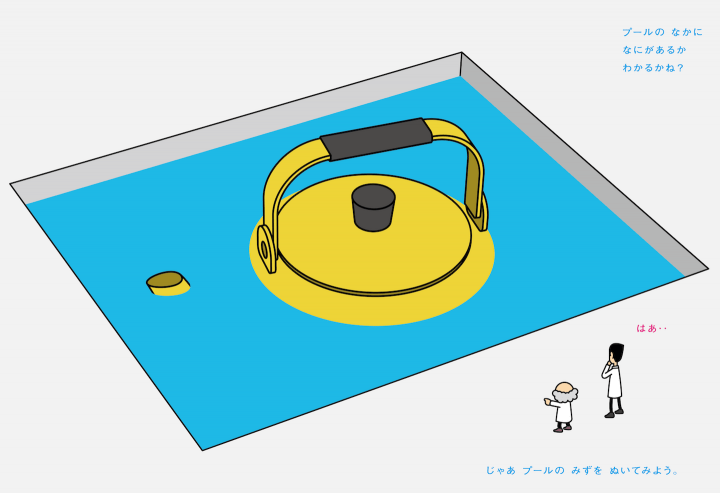

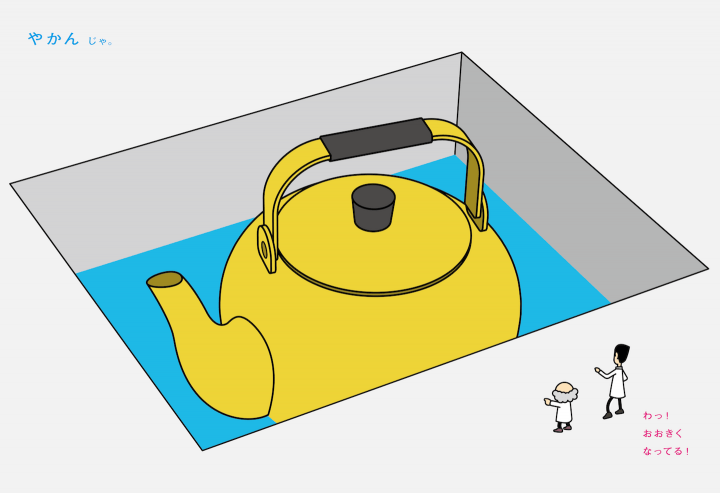

▲『はかせのふしぎなプール』(福音館書店、2015)

中村氏は絵本のデザインの世界に大きな魅力を感じ、その後、さらに3冊を刊行した。その中のひとつ『はかせのふしぎなプール』は、水面に見える物の一部を手がかりに、それが何であるか、「察しの悪い」助手が考える。だが、結局わからず、最後は水を抜いて全体を見るというストーリーだ。

この絵本のテーマは、自身が好きだという「部分から全体を想像すること」。「子どもの頃の体験として覚えているのが、池の水面に2つ丸いものが見えて、ザリガニかな、カエルかなと思って、そっと近づいてパッ! と網ですくってみたら木の枝だったとか、自動車のフロント部分が人の顔に見えたりとか」。それは「視覚の勘違い」だが、いろいろな面白い発見や驚きもあり、日々のデザインのヒントになることも多いという。

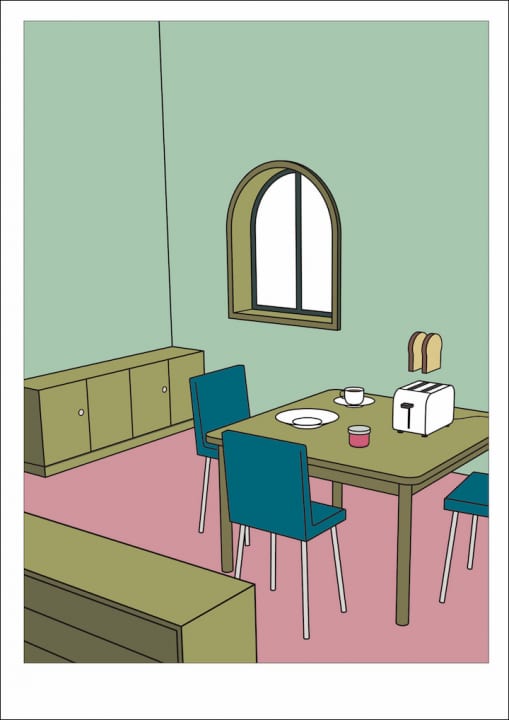

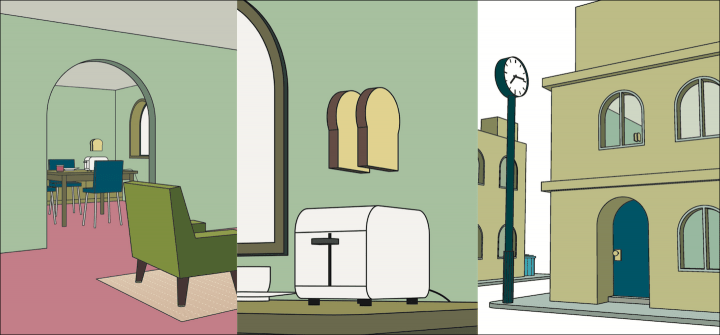

▲『7:14』(2010)

映像的なグラフィック表現を展開

中村氏の作品の特徴として、二次元のグラフィックでありながら、三次元の映像のような表現といった点が挙げられる。ビジュアルブック『7:14』は、最初に頭に浮かんだ一枚の絵をもとに、さまざまな角度から見たシーンを加えて一冊にまとめたものだ。もともと映像の世界に興味を持っていたからなのか、映画監督がその世界に入ってカメラを回して撮影したかのような独特な視点の構図が面白い。

「それは自分の癖のようなもので、子どもの頃に夢中になって観ていたロボットアニメの影響があると思います」と言う。当時、興味を引かれたのは、キャラクターやストーリーではなく、伝説的なアニメーター、金田伊功(かなだ・よしのり)の遠近法を取り入れた極端にデフォルメした構図や、ダイナミックな爆破シーンの炎や光の描写だった。それらを「脳裏に強く焼き付いている絵心のルーツ」と語り、画風は違うが、自身もいつも物や風景が魅力的に見える「決めポーズ」の角度や構図を自然と考えるという。

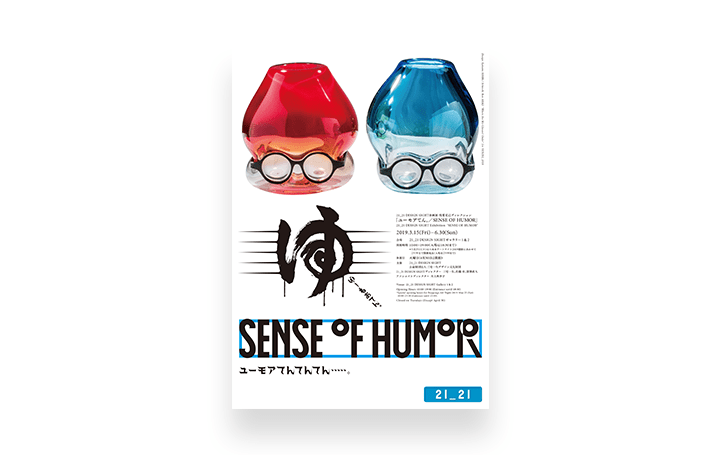

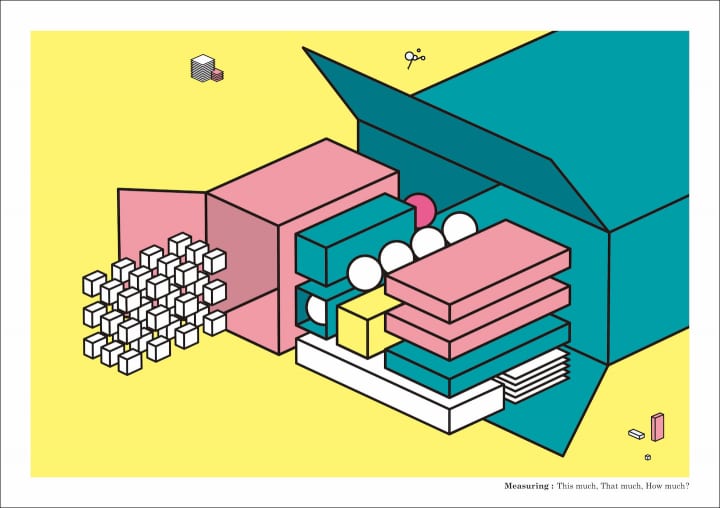

▲「単位展―あれくらい それくらい どれくらい?」21_21 DESIGN SIGHT(2015)

▲Norio Nakamura Taipei Exhibition 2019「中村至男自選展」。今後の展覧会情報は、https://www.facebook.com/norio2019/まで

「昨今、何でもわかりやすく説明することが求められますが、本来、グラフィックデザインは、言語化して説明できない部分をたくさんはらんでいます。その部分を視覚化して伝えるのも、グラフィックデザインの力のひとつだと思うのです。目が楽しいと感じる。それだけでも、人は感覚的に何かを受け取ることができます。生理的に『目で腑に落ちる』ような感覚と言いますか。その先に見ていないものまで瞬時にわかるような広がりを持つデザイン表現がいつかできたらと考えています」。

現在、また新たな絵本を制作中で、夏に開催される台北と上海の個展では、新作も発表する予定だ。「賞をいただいて、改めてそれに見合うデザイナーになれるように頑張って新しい表現を示していけたらと、気を引き締めています」と意気込みを語る。デザイン表現のさらなる可能性を追い求め、進化し続ける中村氏の次なる挑戦に注目していきたい。![]()

中村至男(なかむら・のりお)/グラフィックデザイナー。1967年神奈川県生まれ。日本大学藝術学部卒業、ソニー・ミュージックエンタテインメントを経てフリーランス。主な仕事に「単位展」21_21 DESIGN SIGHT、銀座メゾンエルメスのウインドウディスプレイ、日本科学未来館や雑誌『広告批評』(1999)、アートユニット「明和電機」のグラフィックデザイン(1993~)、佐藤雅彦氏とのプロジェクトとして、プレイステーション用ソフト「I.Q」など。著書に『どっとこ どうぶつえん』『はかせのふしぎなプール』(福音館書店)など。受賞に、ニューヨークADC銀賞、ボローニャ・ラガッツィ賞優秀賞、第20回亀倉雄策賞、2018毎日デザイン賞など。http://nakamuranorio.com