INTERVIEW | 建築

2019.07.09 08:30

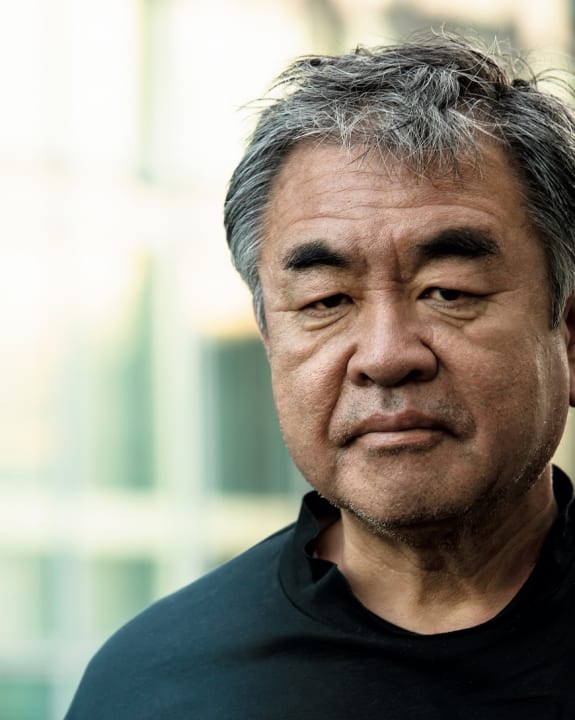

▲写真/筒井義昭

世界各地で大小100のプロジェクトが進行するなか、取材当日帰国したばかりの隈 研吾は、相変わらず過密なスケジュールをこなしていた。その土地ならではの自然素材を用い、一貫して風土や環境に配慮した有機的建築を手がけてきた彼は、日本のデザインをどのように捉え、いかに影響を受けてきたのだろうか。

「如庵のうろこ板かな?」。しばし思いを巡らせた後、「日本のデザインを象徴するものは?」という問いに、隈 研吾は答えた。「如庵」は織田信長の弟、織田有楽(うらく)がつくった茶室である。緊張感のある千利休の「待庵」に対し、有楽は「客をくるしめるものなり」と異を唱え、ややゆったりめの小間に工夫を施し、居心地の良さをもたらした。床の間の右脇と茶道口の間に大胆に斜めの壁をしつらえ、床には魚のうろこのような三角形の板を張った。茶室のなかに斜めの線を用いたのは、有楽が初めてだと言われる。

「直線の構成のなかに斜めの線が走ることで、流れが出る。空間のなかに、ある種の『はずし』や『抜け』『ずれ』を演出できます。有楽って人は、本能寺の変の後もずいぶん長生きして、乱世をものともせず、自由に生きた人。如庵のデザインには随所に彼の気楽な性分が垣間見えますね」。

▲織田有楽作の国宝「如庵」(愛知・有楽苑)

2021年秋頃まで保存修理工事のため公開中止

写真/藤塚光政 出典/「日本木造遺産」(世界文化社)

「はずし」のもたらす軽やかさ

斜めの線は隈にとっても重要なキーワードだ。昨年9月にスコットランドに開館した「ヴィクトリア&アルバート・ミュージアム・ダンディ」などは、規則性にとらわれない斜めの線が顕著に活かされた作品と言えるだろう。

「日本の芸術やデザインは、海外の人から見て、几帳面な精密さがとかく評価されがちだけど、美点はそこだけじゃない。昔から『はずし』が上手いところがあって、あえて完璧につくり込まない軽やかさを兼ね備えています」。

日本の意匠は、ディテールでは完璧さを求めながらも、完成形においては余白を残す。鑑賞者が自由に見立てる余裕を与えるとも考えられる。

「フランク・ロイド・ライトは世界中の誰よりも早く、そんな日本のデザインの価値を発見し、自らの建築スタイルに融合した人物です」。

ライトは、1893年のシカゴ万博で、宇治の平等院鳳凰堂を模して建てられた日本館に大きな影響を受けたと言われる。西洋建築に脈々と受け継がれてきた石造りの重厚さから解放されたライトは、隈が自著「建築家、走る」で記したように、「屋根が左右にすーっと伸びる感じの透明な建築」を誕生させた。ル・コルビュジエやミース・ファン・デル・ローエらがライトから刺激を受けたのは周知のとおりだ。

「つまり、20世紀のモダニズム建築のルーツには、日本のデザインがあり、また、日米欧の異文化交流があったということです」。

▲英国スコットランドのヴィクトリア&アルバート・ミュージアム・ダンディはテイ川沿岸に位置し、この地方独特の崖のようにも、係留された船のようにも見える。約2,500枚のプレキャストコンクリートパネルをずらしながら積み重ねている。写真/Hufton+Crow

デザインとはコミュニケーション

隈の事務所のスタッフには外国人が多い。現在、東京事務所で約4割、世界各地のスタッフ全体では約半数を外国人が占める。カザフスタン、マケドニア、アルバニアなど、日本人にはあまり馴染みのない国出身のスタッフも在籍する。

「僕は、国を問わず、業種を問わず、いろんな価値観や文化が行き来して、刺激し合うことがベストだと、クリエイティビティは多様性のなかでこそ磨かれると思っています。異文化交流は有楽や利休の生きた時代も盛んだったわけでしょう? もともと日本の文化は、そうやってアップデートされてきたわけだから」。

隈が事務所内にグラフィックデザイナーやファブリックデザイナーを抱えるのも、コミュニケーションの濃度を保つためだ。外注すれば、発注する側、される側という関係ができ、自ずと仕事の領分が分けられる。しかし、すべての境界が曖昧になり、既存のシステムにとらわれることなく、より能動的、自発的にプロジェクトが進んでいくことを隈は望んでいるのだ。

「結局、建築もデザインも要はコミュニケーションなんです。特にデザインは、本来、地場と密接に関わるべき仕事であり、もっと自由にみんなで一緒になって仕上げるような気安さがあってもいい」。

完全無比なデザインで圧倒するのではなく、自由なのびしろを意識して生まれた、有楽のうろこ板やライト風の建築。隈の言う「はずし」の妙味とは、観る者、集う者に想像させ、遊ばせる懐の深さにも通じているように感じられた。

▲建設が進む新国立競技場完成予定図。「建物の高さを低めに」「自然素材を使う」などの設計方針により、大きなスタジアムが小径木の集合体としてデザインされている。*掲載しているパースは完成予想イメージであり、実際のものと異なる場合があります。植栽は完成後、約10 年の姿を想定しております。©大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

隈は日本の素材や工法を巧みに用いるため、「和の大家」と呼ばれることが多いが、本人はことさら日本を意識しているわけではないらしい。今秋完成予定の新国立競技場に関しても、「『ザ・日本』なんてぜんぜん思っていない」と苦笑する。和を感じる人もいれば、全く感じない人がいてもいい。

「批判を含め、多彩な意見が聞こえてくるのが面白いわけでしょう? 今の若い人は、業界での評価や周囲の目を少し気にしすぎる。日本人は勤勉で真面目だから、これまでいろいろなルールに支配されすぎてきたきらいがあるけれど、これからは肩の力を抜くことが大事になっていきます」。

新元号を迎えた今、約400年前、有楽が引いた一本の線に立ち返ることには意味がある。デザインは今、さまざまな領域にまたがり、とめどなく学ぶことが増え、精度を高めようとすればそのリミットには果てがない。複雑化するその過程において、身構えない「はずし」の自由さは、必ずやクリエイションの拠り所になってくれるはずだ。(文/岸上雅由子)![]()

隈 研吾(くま・けんご)/1954年横浜市生まれ。79年東京大学大学院建築学専攻修了後、米コロンビア大学客員研究員を経て、隈研吾建築都市設計事務所を設立。97年「森舞台/登米町伝統芸能伝承館」で日本建築学会賞、2010年「根津美術館」で毎日芸術賞受賞。

本記事はデザイン誌「AXIS」200号「Japan & Design 世界に映る『日本のデザイン』の今」(2019年8月号)からの転載です。