INTERVIEW | ファッション

2019.07.24 09:01

ファッション業界を牽引する人物を選出するイギリスの「BoF(ビジネス・オブ・ファッション)500」に6年連続でランクインする阿部千登勢。パリ・ファッションウィークで無類の存在感を放つブランド、sacai(サカイ)を率いるデザイナーが、自らの創造と日本について語った。

1999年、たった5着のニットウェアを自宅の一室で発表したサカイは今、パリ・ファッションウィークのタイムテーブルに欠かせないブランドとして世界中のファッショニスタから注目を集めている。

サカイのデザイナーである阿部千登勢のクリエイションは、しばしば異なるバックグラウンドを持つ要素を融合した「ハイブリッド」と評される。世界各地の歴史ある服飾のジャンルやそのモチーフのみならず、特定の場所や時間、文化までをも掛け合わせ、独自のコードに昇華させていく創造の原点とは?

▲2019-20年秋冬コレクションより。シルエットに緩急をつけた量感のあるアウターのほか、ミリタリー、ワーク、スポーツなど、さまざまなテイストが融合した装いが並んだ。

「20年前にブランドを始めた頃、昼はデニム、夜はドレスに着替える欧米の習慣を目の当たりにして、出勤時の服装のままディナーに出かける日本人のユニークなTPOの感覚に気づかされたんです」。

エレガンスでありカジュアルでもあるサカイの服が海外で評判となった理由のひとつに、通勤からディナーまでを一着で通せる有用性が挙げられる。「日常の上に成り立つデザイン」を標榜してきた阿部にとって、自らの目に映る日本の環境や習慣こそ、絶え間ない創造のインスピレーションになっているのだ。

そんな阿部に、日本を象徴するデザインについて尋ねると、こんな答えが寄せられた。

「日本は以前から、ラグジュアリーブランドのバッグを持った人が、ファーストフードにも行く。銀座には300円ちょっとで食事のできる牛丼屋の隣に高級ブランドのショップが軒を連ねています。他の国ではあまり見ない光景です。こうした意外性のあるもの同士を融合させる感覚は日本の文化の面白さだと思います」。

▲牛丼チェーン店とラグジュアリーブランドのショップが軒を連ねる銀座の街並み。©田 凱/Den Gai

リアリティを軸としたデザイン

多彩なシチュエーションにフィットする順応性に長けたサカイの服。その服づくりの根底にあるのが「自らが着たい服をつくる」というリアリティを軸としたデザインアプローチだ。時にそれは移ろう感情ともリンクし、着る人の内面にまで影響を与える。

「この20年の間に、海外の方と会う機会が増え、パーティーに出かけるシーンも多くなりました。プライベートでは娘が成長し、私自身ひとりの女性として大きな生活の変化がありました。自らを取り巻く環境や精神的な変化はクリエイションと強く結びついています」。

▲コレクションづくりは、阿部が描く絵型からスタートする。自ら定規を使って引いたグリッド線に沿って、丹念に描かれた平面のスケッチには独特の味わいがある。

そんなサカイの服は一見すると複雑だ。ラックに吊るされた状態から構造やシルエットを的確に捉えることは難しい。ニットやレース、布帛など、いくつもの異素材が立体的に掛け合わさり、留め具や紐、あらゆる装飾パーツが融合し、人が身にまとったときの全方位の表情を緻密に計算しデザインされる。その細部すべてを阿部は「意味のあるデザイン」と話す。

「私たちがマスキュリンなミリタリーとフェミニンの要素を組み合わせるとき、それは単にミリタリーシャツにフリルを付けるだけでは成立しません。テキスタイルの切り替え線の位置や縫製の仕様に至るすべてに、他にはない確固たる『定義』を与えます。表層的でなく、デザインの意味や必然性、根拠、理由を、手間を惜しまず追求する姿勢が、一着の服に他にはない強さをもたらすと信じています」。

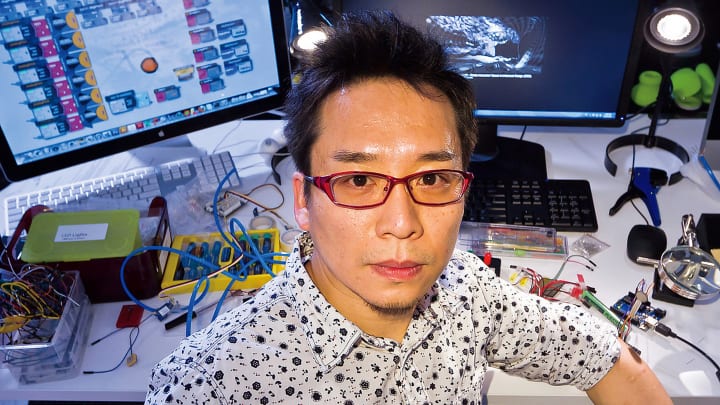

▲阿部千登勢(あべ・ちとせ)/1965年岐阜県生まれ。アパレル企業を経て、99年サカイをスタート。2009年から発表の場をパリに移し、11年秋冬からショー形式でコレクション発表を続ける。ナイキやビーツ・バイ・ドクタードレなどコラボレーションも多い。©田 凱/Den Gai

フローなきクリエイション

「絵型を信じるな」。デザイナーが描いたスケッチやイメージを型紙に起こし、服へと展開するパタンナーのチームに、阿部は常々こう言い続けてきた。そこには、ひとつの方法や固定化された考えに縛られず、あらゆる可能性をスタッフ一丸となって探求していきたいとの想いがある。

「私は何ごとも『こうでなくてはいけない』という発想が嫌いです。フローがないから面白いというスタンスこそ、サカイというブランドが貫いていることのひとつです」。

こうした考えは組織運営にも踏襲される。業務効率などの面からある種のルールやシステム化を求める声が挙がっても、新しいものを生み出す足かせとなる合理化や決まりごとの導入に、阿部は慎重な姿勢を崩さない。それが可能なのは、阿部自身が経営者を兼ね、完全な独立資本で運営される世界的にも稀有なブランドだからだ。

「資本を入れないのはフローを生まないためです。半年サイクルの服づくりは約80名のスタッフの雇用のほか、国内を中心とした数十社に及ぶ縫製工場や生地屋の人たちの生活もかかっているので責任重大です。あらゆる協力者が正当な利益を享受できてこそ、次のコレクションで妥協せず好きなことができる。クリエイションとビジネスはそうしたバランスで成り立っています。その均衡を自分たちが主導していくためにも経営の独立性が不可欠です」。

▲2019-20年秋冬コレクションより。

服が無数に溢れ、サスティナビリティが叫ばれる時代にあって、今後ファッションはどこへ向かうのか。半年サイクルのコレクション発表に異を唱えるデザイナーも少なくない。それでも世界のファッションビジネスは絶えず新しい表現を求めて動き続けている。

「建築のように5年、10年かけてじっくりデザインする仕事をうらやましく思うこともありますが、半年サイクルのものづくりに苦しさや嫌気を感じたことは一度もありません。その支えとなっているのは、『自分たちにしかできない服をつくり続ける』という信念です」。

その言葉は、日本の未来を担うデザイナーに発したエールにも聞こえた。日本というフィルターを介し、服を通して発信される唯一無二のメッセージに、社会に対してファッションが切り拓く豊かな姿がある。(文/山口達也)![]()

本記事はデザイン誌「AXIS」200号「Japan & Design 世界に映る『日本のデザイン』の今」(2019年8月号)からの転載です。