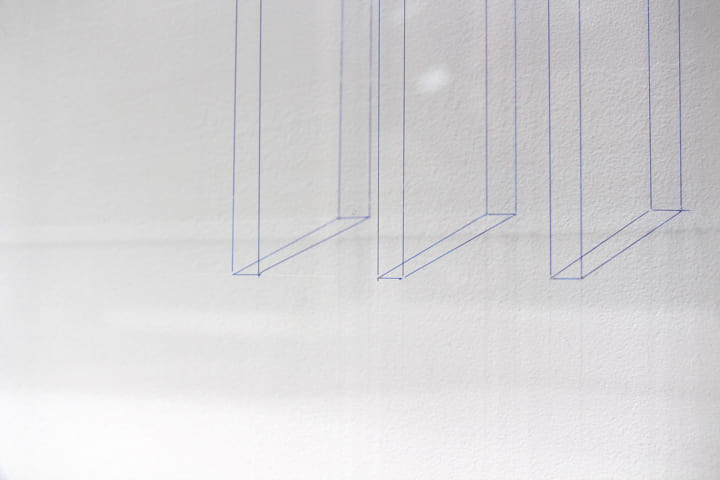

▲新作「Line」。

寺山紀彦は、デザイン、アート、建築の世界を行き来しながら、詩的で物語性のある作品を展開する。さらにジャンルを超え、デザインに課せられた制約から解放されるように、より自由な発想でものづくりがしたいという思いから、3年前の40歳を迎えたときに肩書きを「デザイナー、美術作家」に変更した。2020年に美術作家として初めてドイツのアートギャラリーで個展を開催し、新作「Line」を発表。新たな境地でものづくりに挑む寺山に、現在の思いや考えを聞いた。

▲2020年秋に開催されたDESIGNARTでは、プチバトーの製品検査サンプルを用いた展示が話題を呼んだ。Photo & Movie by Kazumasa Harada

最初に学んだのは、建築

寺山は栃木県出身で、曽祖父は日光の金谷ホテルの総料理長、祖父は日光東照宮の修復師、父親は建築設計士という、ものづくり一家のもとで育った。特に父親の仕事を見て建築に興味を抱き、専門学校で建築を学んだのが出発点だ。卒業後は金沢国際デザイン研究所に進み、グラフィックとプロダクトデザインを学ぶ。

その在学中、ドローグデザイン(現ドローグ)の本との出会いが人生の転機となった。「丸太にブロンズ製の背もたれを差し込んだベンチや、複数の引き出しをバンドで縛った棚など、これまで学んだデザインの概念がすべてくつがえされるような衝撃を受けました」と寺山は語る。

▲デザイン・アカデミー・アイントホーフェンで制作した作品「pick your light」(2006)。天井に電球を256個設置して布を張り、棒で突くと明かりが灯る仕掛けになっている。

オランダでの学び

ドローグデザインについてもっと深く知りたいと思い、2004年にオランダのデザイン・アカデミー・アイントホーフェンに留学し、ドローグの創始者のひとり、ハイス・バッカーが教えるコースを専攻。「特に印象に残っているのは、講評会のときにハイス・バッカーから『こうしたら良くなる』ではなく、『もっとできる』と言われたことです。自分がこれで完成と思ったものでも、『その先があるのでは』と考えることを学びました」と当時を振り返る。

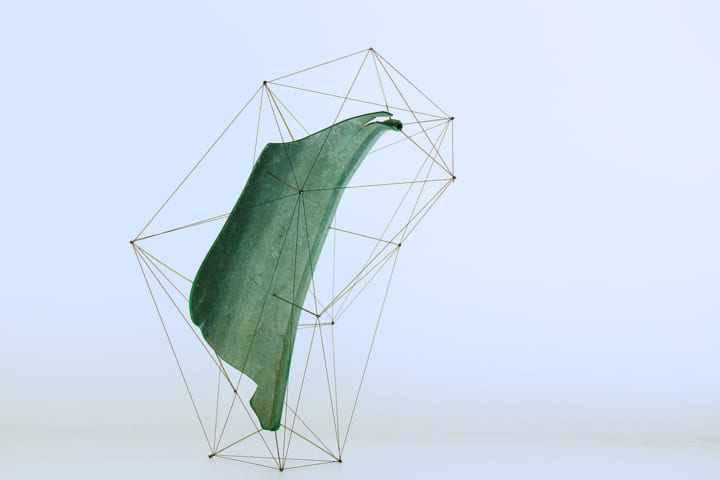

▲「Crust of the polygon : Artifact」(2018)。流木の形の美しさをより明快に表すために、虫ピンと糸で新しい外皮をつくった作品。

さらに、ドローグのメンバーで講師のリチャード・ハッテンがつくるものや、彼のものづくりに対する考えやプロセスが、自分とはまったく異なることに惹かれ、ハッテンの事務所に1年間インターンとして従事。実際に事務所で働くなかで、ひらめいたことをそのまま純粋に形にする思考や、クライアントに対して信念をもって自分の考えをはっきりと伝える姿勢など、学ぶべき点が多く、オランダでの経験はその後の自身のベースとなった。

▲「f,l,o,w,e,r,s」(2007)。着色されたかすみ草が1センチ間隔に並ぶ、30センチ定規。

ロングライフに売れ続けるプロダクト

2007年の30歳のときに帰国し、studio noteを設立。まずは自分の名刺代わりになる作品をつくろうと製作したのが、花定規「f,l,o,w,e,r,s」だ。「野原に咲く花が1センチ間隔で並んでいたら、寝転んだときに自分の身長が測れるのでは」と思ったのがきっかけだった。アクリルで花を封じ込めることを考えたが、生花は製造過程の熱と圧力によって変色してしまう。それを回避するために、さまざまな実験を重ねるなかから、特殊なインクで花に着色を施すことを考えた。

完成後、友人らといろいろな展示会に出展するうちに扱ってもらえる店舗が徐々に増え、今では10年以上のロングセラー商品となった。花の着色や1センチ間隔に花を並べる作業や在庫のストック、梱包や発送など、アクリル製造以外すべて、今も自身で手がけている。大変ではないかと聞くと、「オランダでは皆、自分の手でつくるのが当たり前でしたから。むしろ手を動かしているときにアイデアが浮かぶのでいいんですよ」と笑って答える。

▲「awaglass」(2011)。泡ができる時間を楽しむ泡時計。

「f,l,o,w,e,r,s」の次に製作した「awaglass」もロングライフ商品である。最初は、壁掛け時計を考えていたそうだ。最終的に砂時計の形にたどり着くわけだが、そこに至るまでの思考のプロセスを聞いた。

「最初に時計とは何かと考えることから始めました。それから一旦、頭を切り替えて、今度は物も時間をもつのではないかと思って調べ、そのうちに物によって人が見る時間の長さが異なることに気づきました。そして、再び時間について考えを戻し、そこから長い時間見るもの、時間のアイコンである砂時計というアイテムに結び付きました」。このようにいつも思ったことや気づいたことをクラウドのように頭のなかに上げていき、しばらくしてあるとき何かが結び付いてデザインが生まれるという。

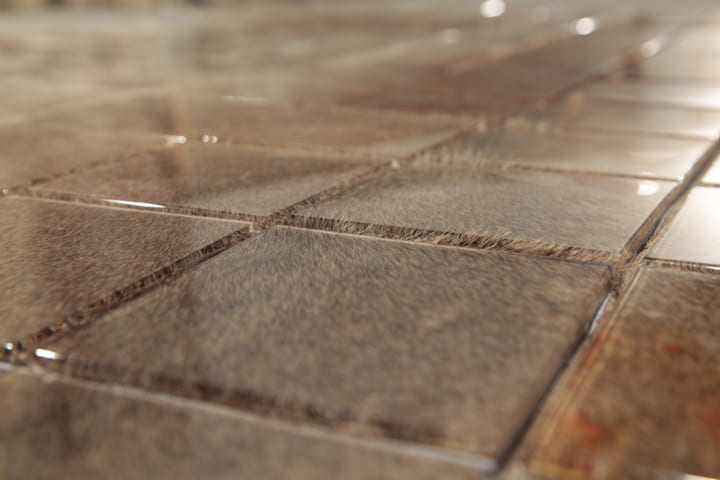

▲「tile cowpet」(2010)。牛革製ラグの上にタイルを敷いて、床とタイルの間を表現した。Photos by Kentaro Amatatsu

建築と物の境にあるもの

寺山はプロダクトだけでなく、住宅の設計や内装デザイン、展示会場の構成なども手がける。建築に対する興味も強く、特に惹かれるのが「建築と物の境にあるもの」だという。「建築と家具などの物には内側と外側があり、それぞれは交わっているようで交わっておらず、共存する関係性にあります。その間をつくることができたら、新しい何かを生むことができるのではないかと考えています」。その“間”を表現した作品に、「tile cowpet」がある。

▲「plastic flower that were arranged : Installation」(2019)。造花を花弁単位に小さくしてプラスチック感を消し、人工的に綺麗に整頓し並べた。Movie by Takahiro Motonami

肩書きを「デザイナー、美術作家」に

近年はアート作品のようなインスタレーション作品も多数手がけている。40歳のときに肩書きを「デザイナー、美術作家」とした。

「肩書きは何でも良かったのですが、デザイナーであることで『ここからはやってはいけない』『ここからここまではきちんとやらないといけない』などと、自分のなかにいろいろな縛りが出てきてしまう。その足かせを外したかったのです。何ものにもとらわれず自由に発想することで、よりピュアなものをつくれるのではないかと思っています」。

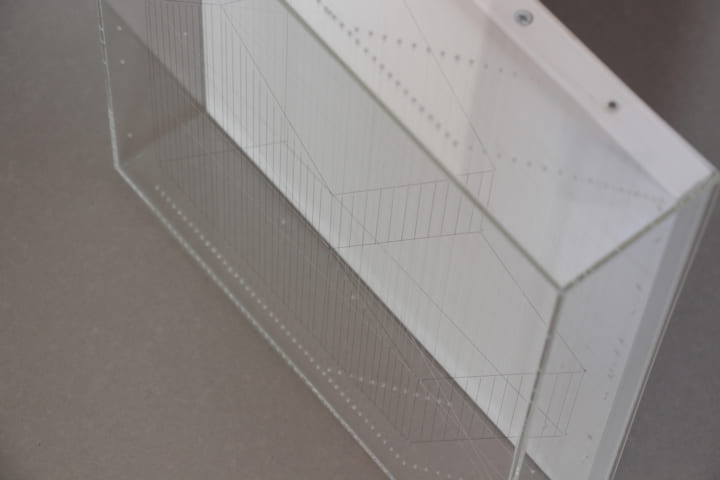

▲「Line」(2020)0.3ミリの透明なテグスをアクリル製ボックスに通し、一部着色。線画が宙に浮遊しているように見える。

2020年初めにドイツで美術作家として初個展を開催し、テグスを用いた新作「Line」を発表した。インスタレーションの際に使うテグスを常々、美しいと感じていたが、あるとき着彩してみたら宙に線で絵を描いたようになったことがアイデアの発端だった。

▲shinkai flagship shop KURAMAEの内装デザイン(2020)。Photo by Kazumasa Harada

強さと柔らかさが共存するもの

寺山は、「強さと柔らかさ」が共存したものに魅力を感じるという。「もう少しで折れてしまいそうな橋とか、座ったら倒れてしまうけれど、かろうじて立っている椅子には、構造体の強さと脆さという柔らかさが共存しています。物が弱みを見せている、とでもいうのでしょうか。そこになぜか惹かれ、いつも意識してそういうものをつくろうと心がけています」。

「Line」のテグス自体も、ピンと張った状態では強度と緊張感をもつが、素材自体は触ると柔らかく細く脆い、まさに強さと柔らかさが共存している。「Line」の作品は、来春頃に日本での展示も実現しそうだ。より自由に、よりしなやかに、既存の枠を飛び越えて、寺山は今、唯一無二の世界を創造しようとしている。![]()

寺山紀彦(てらやま・のりひこ)/デザイナー、美術作家。1977年栃木県生まれ。建築の専門学校、金沢国際デザイン研究所を卒業後、2004年にオランダのデザイン・アカデミー・アイントホーフェンに留学。在学中にスタジオ・リチャード・ハッテンとMVRDVにて研修。2007年に帰国し、studio noteを設立。プロダクトをメインに建築設計や内装デザイン、展示会場構成、家具、グラフィックのほか、21_21 DESIGN SIGHT(デザインあ展、コメ展、単位展、雑貨展)への参加やギャラリーでの作品展示など、作家としての活動も行う。オンラインショップは、https://store.novelax.jp/まで。