▲手で触れると、発光する作品「Human Luminescence」。Photo by Takuma Matsuda

studio SHOKO NARITAは、2020年に設立されたばかりの20代の平澤尚子と成田雄基によるデザインユニット。2019年にDraadDというグループ名で参加したDESIGNARTの展示や、edit EXIHIBITIONの作品を見て以来、注目していたデザインスタジオだ。彼らのつくり出す世界には、既存の概念を超えて新しい可能性を予感させる何かが潜む。今年は2つのブランド開発プロジェクトを手がけ、7月には初個展を開催した。展示会で発表した作品を中心にふたりに話を聞いた。

▲DESIGNART TOKYO2019 の“Views Of Nature”展では自然観について問いかける3つの作品を展示した。

studio SHOKO NARITAの出発点

成田は、父親が建築の仕事を、母親は自身と同じ武蔵野美術大学の出身でガラスや陶芸、インテリアの仕事に携わり、ものづくりを身近に感じる環境で育ったことから自然とデザインに興味を抱くようになった。平澤は、中学生のときに染織家の志村ふくみの作品に感銘を受け、高校時代から陶芸や染織の作品制作に没頭した。高い技術力をもつ良き指導者に恵まれ、アクリル加工、藍染、陶芸、彫金などあらゆる工芸に触れたことが、ものづくりの世界に入るきっかけとなった。

ふたりは2020年の本連載で紹介した、デザイナーの山中一宏が教授を務める武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科インテリアデザインコースの卒業生である。彼らにとって、山中との出会いは「頭のなかに隕石が落ちたような、衝撃的なものだった」という。「固定観念にとらわれず、新しい価値の創造に挑戦することや、身体を使って実験を繰り返しながらものをつくっていくことの大切さを学びました。何かを教わったという以上に、経験として体に染み付いているような感覚で、そのときの学びはずっと大切にしています」と平澤は話す。

卒業後、平澤は照明会社に、成田はインテリア事務所で働きながら作品制作を続けた。2019年のDESIGNART TOKYOでは、秋山亮太と3人でDraadDとして実験的な作品をいくつか発表した。

▲DESIGNART TOKYO2019で発表した「自然の造形と人工技術」をテーマにした作品群の一点。塗装した石の凸凹をレーザーカッターで削り取ることで、自然素材のもつ不均質な美しさと機械加工のもつ均質な美しさを融合させた。

「光」を主なテーマに

平澤と成田は、2020年にstudio SHOKO NARITAを設立。アート活動では、大学時代から平澤が取り組んできた「光」を主なテーマに、発案と実験を繰り返しながら、ディテールの追求や編集作業を成田が中心に担い、協働して仕上げていった。また、作品発表後もブラッシュアップを図り、2作目、3作目へと昇華させている。

光について、平澤はこう語る。「自分が光を美しいと思うのはなぜなのか、という問いが作品の主題になっているのだと思います。太陽や月など、自然の光の魅力を人工物が超越することはできないと思いますが、光を面白いと思うある視点を表現したり、その美しさに没頭できる空間や空気を生み出すことならば、できるような気がするのです。思い描く理想としては、作品のなかに数え切れないほどの観察点があり、その時々で捉え方が変わるような現象をつくっていきたいと思っています」。

▲平澤の卒業制作で、優秀賞を受賞した作品「2050」。透明なゲルが暗闇に同化して、蛍光管の光だけが浮遊して見える。

初個展で発表した3つの光

この7月に開催した初個展「THE LIGHTNESS OF BEING」では、3つの光の作品を発表した。「私たちは光を見て感じることによって、目や手や皮膚がどのような媒体であるか、それを感じとる心や、考える精神がどのような形であるか問いかけることができる」というコンセプトが根底にあり、「見える」「見えない」という現象の曖昧さのなかにある美しさ、人の身体を通すからこそ体感できる光の面白さを表現した。

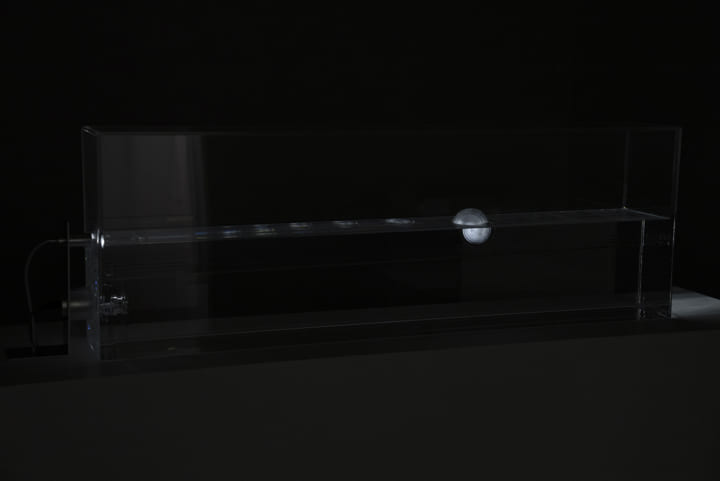

▲発光体が海に漂うように左右に移動する。Photo by Takuma Matsuda

▲目の錯覚により、大気中では2層に見えて、油の中では外側の4層が透明に見えたり、上下がずれて見えたり、光るところと光らないところがあったりと、さまざまな現象が見てとれる。Photo by Takuma Matsuda

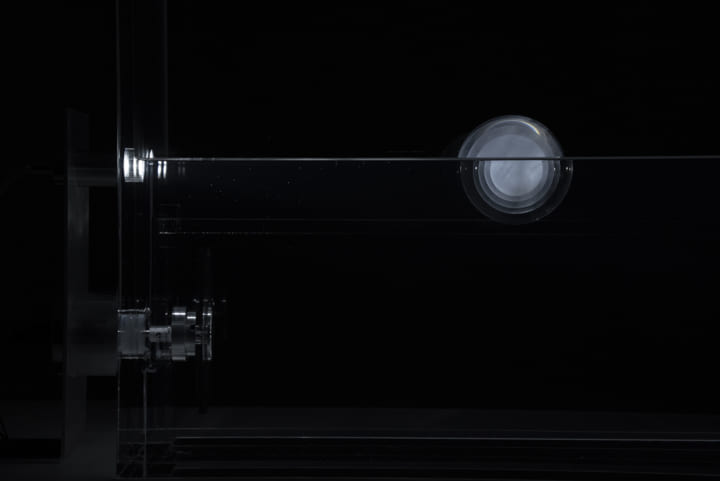

▲ガラス球の内部には、レーザー加工機による無数のクラックが多層状に削られている。Photo by Takuma Matsuda

▲シーソーを動かすための機構部分のディテールにもこだわった。11秒に1度のサイクルで静かに球体が動く。Photo by Takuma Matsuda

「Photoreceptor」は、DESIGNART TOKYO2019で発表した「IN THE POOL」からさらにブラッシュアップを図り、今回で4作品目となる。「コードやスイッチがなく、そこに光だけが存在している。照明器具のような機能的な光ではなく、なぜ光っているのかわからないけれど、漠然と美しいと感じる、そんな光そのものを生み出してみたいという思いが出発点となりました」と平澤は語る。

▲人によって、あるいは気候や着衣によって光の強弱が異なるという面白さもある。Photo by Takuma Matsuda

▲アクリルの円盤の中に廃品の蛍光管とアルミ線が配置されており、アルミ線から高周波放電することで蛍光管が光る。センサーを用いることなく、発光原理の性質により、手を近づけると強く発光したり光が動いたりする。Photo by Takuma Matsuda

もうひとつの「Human Luminescence」は、蛍光管の廃品を用いた作品で、今回が2作目となる。作品のコンセプトについて平澤は、「人間の身体だからこそ光がリアクションし、かざした手のひらから光の柔らかさ、重さ、温かさが五感で伝わってくるような作品をつくりたいと思いました。また、センサーや新素材などは用いず、昔からあるアナログな方法や価値のなくなった素材を使い表現したことも特徴です。無機的な技術と有機的な人の心が合わさった光のあり方は、デジタルが普及した社会にどのような情緒をもたらし、影響するかも考慮しました」と説明する。

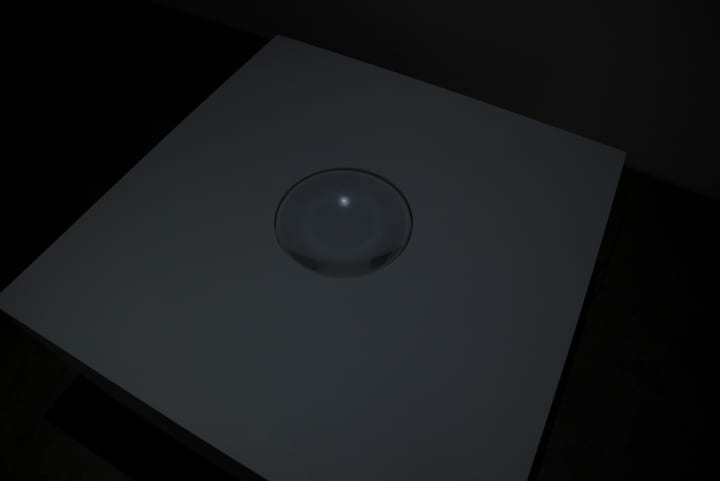

▲上部から降り注ぐLEDの光が台の上の平凹レンズに跳ね返ることで視覚的な錯覚が起き、光が宙に浮いて見える。レンズはゆっくりと回転し、それによって光も繊細に揺らぐ。Photo by Takuma Matsuda

3つ目の作品「Photon」は、一粒の光が星のように瞬(またた)き、宙に浮いて見えるというもの。一粒の光は、人間の2つの目(レンズ)と卓上のレンズの3つが揃うことで初めて浮遊する。肉眼だからこそ見えるその現象を通して、「見える」という行為の曖昧さを見つめ直した。「この作品は今回が初お披露目で、今後もさまざまな表現方法の模索を重ねていく予定なので、機会があれば、ぜひ実際に鑑賞していただききたいですね」と成田は言う。

▲肉眼でしか観察できないため、写真や映像に収めるのが難しいが、来場者のなかには撮影を試みたり、浮遊する光を手ですくおうとする人もいたそうだ。Photo by Takuma Matsuda

初個展には多様な人が訪れ、彼らにとって有意義な感想や意見を得ることができる場ともなった。そのなかでこれらの作品を見た人から「理科学的な視点からアプローチしているのか」という質問を受けたりもした。それについて成田は、「理化学的な視点からではなく、どんな光を表現したいかという考えが出発点になっています。そこから調べを重ね、手を動かして実験を繰り返しながら、自分たちのインスピレーションの源となる現象を探していきます。繊細な現象も見逃さずにすくい取り、自分たちの考える光の一番純粋な部分が伝わるように、作品の具体的な表現方法を探り、ディテールや空間におけるサイズ感も注力して検討していきます」と話す。

▲「NOUDO」のブランド開発プロジェクト。焙煎したての香りを届けるために、あえて豆自体が発生するガスを充填させるパッケージとした。コーヒー豆の変化を体感してもらうために、焙煎日に合わせて飲み頃を示すカレンダーをラベルに施した。Photo by Takashi Shima

▲今年「NOUDO」より発売となったドリッパー。今後、山中漆器と共同開発したコーヒーキャニスターも発売予定。Photo by Takashi Shima

デザインの仕事では、今年は2つのプロダクトが発売となった。ひとつは、コーヒーアーティストの岩崎泰三と協働したコーヒーのプロジェクト「NOUDO」。岩崎もコーヒーの味や香りといった「目に見えないもの」の魅力を追求していることから、以前、彼らの作品を見て、その想いに共感したことがプロジェクトのきっかけになったという。また、もうひとつは、植物を用いた空間演出を手がけるPlants Scapeのブランド開発に携わった。

▲Plants Scapeのブランド開発として、「風景をつくるプロダクト」をコンセプトに着せ替えができる本革製のポットカバー「wear」をデザインした。Photo by Seiji Nomura

今後の抱負、挑戦したいこと

今後の抱負について聞いた。成田は「作品を介して人と対話することや、異なる分野のプロフェッショナルと一緒にものをつくり上げていくプロセスによって、今まで見えなかった価値や、物事の新しい捉え方を追求していきたいと思っています。そして、アートの活動で得たことをデザインに、またその逆も同様に還元していくことが、スタジオの表現の骨子となっていくのではないかと考えています」と話す。平澤は、「光を用いた表現は、生涯にわたる取り組みとして追い求めていきたいと思っています。ショーウィンドウや美術館など、なるべく多くの方に見ていただけるような発表の場を増やしていきたいです。特に、寺院など日本古来の光のしつらえの中での展示やインスタレーションはすぐにでも取り組んでみたい。こつこつと続けていき、たくさんの方々と美しい景色を共有できたら幸いです」と想いを語った。

彼らの活動はまだ始まったばかり。これから活躍の場を広げていくなかで、クリエイションの世界で新風を吹き込む存在になることを期待したい。![]()

平澤尚子(ひらさわ・しょうこ)/アーティスト。デザイナー。1993年生まれ。2016年武蔵野美術大学卒業後、2017〜2018年照明会社勤務。2020年にstudio SHOKO NARITAを設立。2019年から現在まで、武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科インテリアデザインコースの特別講師を務める。

成田雄基(なりた・ゆうき)/デザイナー。2016年武蔵野美術大学卒業。卒業後、2017〜2019年インテリアデザイン事務所勤務。2020年にstudio SHOKO NARITAを設立。

studio SHOKO NARITA/アートとデザインを横断した活動を行う。ブランディング、プロダクト、インテリアデザインを主に、ウェブやパッケージデザインなど幅広く手がける。クライアントワークにおいては、抽象的な内容の依頼でも言葉や思考を整理していきながら、ものごとの本質に近づけるようなプロセスを心がけている。