INSIGHT | 見本市・展示会

2023.08.07 17:00

パンデミックによる移動制限の緩和を経て、国内外のデザインイベントに人々が戻ってきた。

例えば、世界最大規模となる「ミラノサローネ国際家具見本市」。今年は照明器具の展示会「エウロルーチェ」(キッチンメーカーが集う「エウロクチーナ」と隔年で開催)も4年ぶりに開催され、全体の出展数は2,000以上、来場者数は6日間で30万人を超えた。さらにミラノ市内各所で開催される「フオーリサローネ」として、見本市期間中に市内で繰り広げられたデザインイベントは1,200を数えている。

パンデミック以前の記録にまで回復していなくとも、この数字の意味するところは、どうがんばっても個々のジャーナリストや媒体が全貌を理解し評価をもたらすことは物理的に無理、ということ。ゆえに多くのメディアは、総合評価の高いブランドやデザイナー、あるいはPR会社からもたらされる情報をもとに取材を行うことになる。

インスタグラム上のハッシュタグ「#milandesignweek2023」投稿の一覧

しかし、そこからこぼれ落ちる、認知度はまだ低くても優れたプロジェクトは数多くある。一方、SNSによって一般の訪問者がそれぞれ、琴線に触れるなにかを拾って画像・動画で拡散できる時代に、重視されるのは「好み」や「映え」となることが多いだろう。

情報発信のスタイルやスピードが大きく変化し、発信者の裾野も広がった現代。情報過多とも言える流れのなかで、専門誌が提供するべきなのは情報の量ではなく、大切な気づきをもたらす「視点」である。デザインイベントを伝えるかたちも変化するべきではないだろうか?

2名の専門家の視点

ニュートラルな「情報」は多くのメディアから得られることを前提とすれば、大切なのは知見のある取材者の「評論」ではないだろうか。どこを訪問し、なにに好奇心を刺激され、どのように考えたのか、その編集と分析がこれまで以上に貴重な時代になっている。

そこで今回は、本誌の軸のひとつである「テクノロジー」を起点に、ジャーナリストの林 信行と、照明ジャーナリストの谷田宏江に、それぞれが感じ考えたミラノデザインウィークについて、忌憚なく語っていただいた。

家具メーカーだけでなく、テクノロジー企業や車メーカーが出展することにひじょうに意味があると林。「ミラノで高い評価を受けることが、テクノロジー企業のデザイン意識を変えることもある」。グーグルのアーティスティックなインスタレーションにおいても美的な評価にとどまらず、その製品との関係性や可能性まで見通す分析は、テクノロジー系ジャーナリストならではの視点だ。

また谷田は、照明器具を「フォルム」でデザインする時代は終わったと考える。LED以降の技術の目覚ましいイノベーションと、それに伴って進化し続けるライティングの世界がある。ミラノデザインウィークがテクノロジーだけをフォーカスするような場ではないからこそ、ものがたり性のある啓蒙もデザインとして大切であること。一方で、光源のテクノロジーについての知識が多くのクリエイターに不足しているという指摘は、デザイナーだけでなくジャーナリストも真摯に受け止めるべきものだと考える。

コミュニケーションデザインの観点から

まず林が取り上げたのはカルテルの“My Kartell”(会場:Fiera Milano, Rho 「ミラノサローネ」)。白一色だった昨年の展示デザインから一転。新旧プロジェクトをミックスしたスタイリングの数々を、背景の色彩のグラデーションの変化とともに旅をするようにブランドの世界観を一望できる会場構成にした。

「幅広いライフスタイルを一社の製品で表現できるということを見せた展示。リアルなプレゼンテーションだけでなく、Web上でも顧客がカスタマイズしてオーダーができるなど、カルテル製品を選んで自身のライフスタイルを表現するという展示内容と一貫したテーマを示していた」(林)。

“Shaped by Water”(会場:Garage 21)は、グーグルのハードウェアデザイン担当副社長アイビー・ロスと、水と光と音のアーティスト、Lachlan Turczanとの共同制作によるインスタレーション。一室には、人が近づくと共振して音を生むよう設計されたシリンダー状の鏡面研磨された水盤が並び、水面に様々なパターンの美しい波紋が現れる。

「テクノロジー製品という大量生産の領域には、自然からのヒントを取り入れたいという考えがある。このインスタレーションは、グーグル製品のハードウェアの形が、自然によって生み出された形にインスパイアされているという気づきをもたらった」(林)。

ヤマハの“You Are Here”(会場:BIANCHIZARDIN Contemporary Art)では、「大切な存在とともにあることの価値」をテーマに、人と楽器の愛ある関係を育む「家具」作品11点が披露された。「楽器が好きでたまらない人たちがつくった、楽器のための家具のインスタレーション。家具は家具メーカーがつくるものという常識を覆し、大事な趣味の世界から発想した家具という可能性を示している。それらがこれだけ面白く心を動かすものなのだと教えてくれた」(林)。

コミュニケーションデザインの観点で谷田がまず取り上げたのは、ヴィビア(会場:Rho Fiera「エウロルーチェ」)だ。製品以外にプロトタイプも展示することで、来場者の反応や反響を反映させて完成品にいたるというプロセスを伝えている。同社はSNSを駆使して来場者に製品へのコメントを語ってもらい、それをインスタグラムのリールなどにあげていたこともコミュニケーションデザインの一環ではないかと振り返る。

プレシオサの“Crystal Grid”(会場:Fiera Milano, Rho 「ミラノサローネ・エウロルーチェ」)は、新作照明のモジュールである、気泡の入った手吹きクリスタルのチューブを800以上使用しグリッド状に組んだシステムに、光が音と連動して明滅するインスタレーションを発表。「チェコのガラス職人が一本ずつ吹いたクリスタルのチューブの、その工芸的なプロセスと現代のテクノロジーと併せて来場者に体感させていることが興味深い」(谷田)。

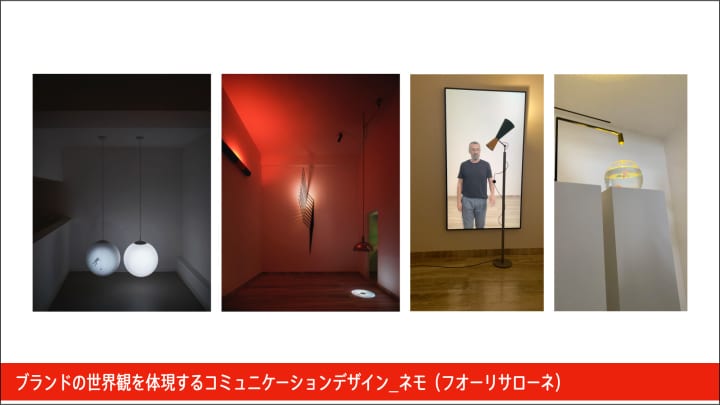

デザイナー、ロン・ジラッドが独自のアイロニーを交えて、照明ブランド、ネモの新旧コレクションに映像やジオラマを介入させたインスタレーション “Enlightment Ron Gilad + Nemo” (会場:Via Borgonuovo19)。もはや新作を追い求める時代ではなく、技術の粋を投入してきた自信ある製品を、どう見せてどう知ってもらうかという方向にブランドはシフトしていると感じさせる。さまざま角度から照明を体感することで、照明をより身近な存在にしてくれるのではないかと分析する。

ネモと同様「いかに照明デザインを伝え、啓蒙していくか」という意味で見せ方のセンスの良さが際立った展示と評価したのがヴィアビッズーノの“ilrispetto” (会場:Via Solferino)だ。通常の展示時間に加え、夜10時から会場でチャップリンの無声映画などを上映し、その周囲に同社の「技術の骨頂を体現した」照明による演出が散りばめられた。「照明の世界は今『ヒューマンセントリックライト』がテーマになっている。本当に質の高い光が周りにあるだけで、どれだけ人がリラックスできるかを体現している」(谷田)。

デザインとテクノロジーの観点から

テクノロジーを交えた観点で林が最初に振り返るのは、ホノカ(HONOKA)の“TATAMI ReFAB PROJECT” (会場:Fiera Milano, Rho 「ミラノサローネ・サローネサテリテ」)だ。廃棄される畳のい草を生分解性樹脂、醋酸セルロースと混ぜ合わせた素材を、大型3Dプリンターを活用して成形したインテリア作品を発表した。ホノカはインハウスデザイナーを含む有志6名によるデザインチーム。サローネサテリテ大賞を受賞した。

「素材のリユースという地味になりがちな製品開発を、3Dプリンターの活用で自由な発想で、かつしっかり日本の伝統文脈なども取り入れる取り組みとして高評価を得ていた」(林)。

同じく日本からの出展となった積彩の“CO-BREATHING OBJECTS” (会場:Rho Fiera「サローネ・デル・モービレ/サローネ・サテリテ」)。当社はデザイナー、大日方 伸が2022年に設立した、3Dプリンティングの色彩表現を命題とするデザイン・ファブリケーション・スタジオ。積彩が持つ5種の技術と、見る角度によって色彩が変化する「ファンタズマゴリカル・スキン」のテクノロジーを使ったプロダクトが並んだ。

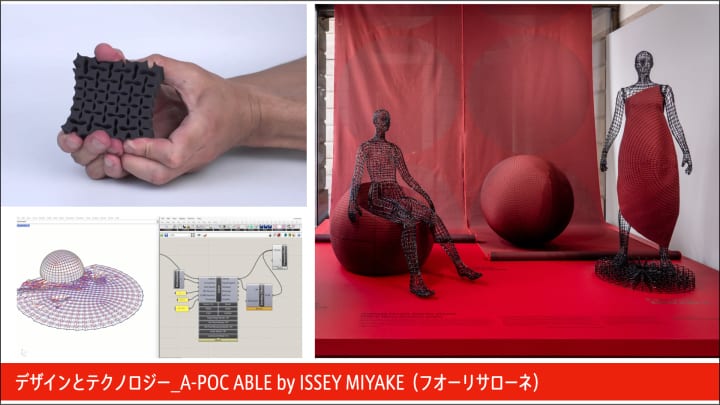

林が特に注目したのが、イッセイミヤケの“THINKING DESIGN, MAKING DESIGN: TYPE-V Nature Architects project”(会場:ISSEY MIYAKE / MILAN 旗艦店)だ。A-POC ABLE ISSEY MIYAKEを率いるデザイナー、宮前義之が追求してきた、熱を加えたことで変形する布「Steam Stretch」の技術が、Nature Architectsが開発する変形素材「メタマテリアル」のための設計ソフトウェアと結びつき、まったく新しい服づくりの可能性を提示していた。構造、素材、そして製造における最新のデザインソリューションである。

「今回一番衝撃を受けた展示。ファッションだけでなく、ファニチャーや建築にも応用できる可能性がある、テキスタイルを使ったものづくりの革命」(林)。

照明とテクノロジーの観点で谷田が取り上げたダヴィデグロッピのブース(会場:Rho Fiera「エウロルーチェ」)では、ライン状LEDユニットを搭載した「ユートピア」、厚さ6mmのサスペンションランプ「ソッティーレ」など、いずれも極細にもかかわらず十分な光をもたらす、LED技術の最先端を採り入れた新作が発表された。「傑出した技術の高さをもとに、空間を主役にするための光の存在を考えることが、このブランドのコンセプトであることが伝わってくる」(谷田)。

次に、アルテミデの“Helgoland” (会場:Rho Fiera「エウロルーチェ」)。「ヘルゴランド」という蜂の巣構造をシステム化し、LEDを高効率に稼働させる光学系で、ひじょうにコンパクト(厚み12,5mm)かつグレアのない心地よい光をあらゆる空間に届けることを可能にした。同社CEO、カルロッタ・デ・ベヴィラックア自らによるプロダクト。

「テクノロジーの粋を集め、より少ない素材でより効果のある光を実現したすばらしいシステム」(谷田)。

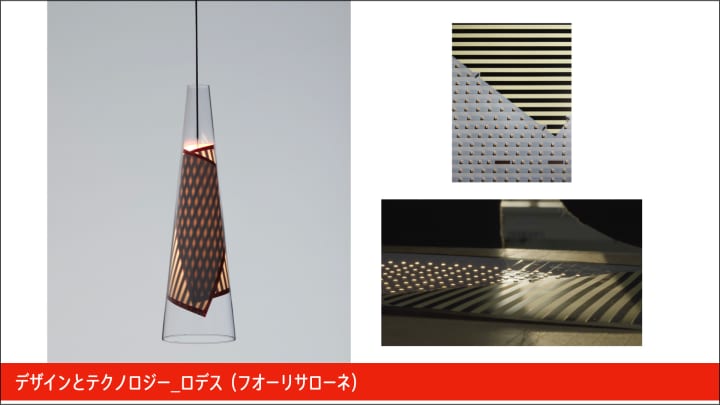

ロデスが展開したペンダントライト“Cono di Luce”は、デザイナー、ロン・アラッドと協働開発されたもので、透明コーン型パイレックスに光源のFPC(フレキシブルプリント基板)をインストールした画期的なシステム。先鋭的であると同時に装飾的なプロダクトだ。

「ロン・アラッドという巨匠が、ロデス社とともに技術の最先端にトライしているところに拍手を送りたい」(谷田)。

トークの全容は下記アーカイブからご覧いただける。ミラノデザインウィークをひとつのきっかけに、これからの時代に本当に伝えたいデザインについて、さらに多くの人々と語る機会が生まれることを期待したい。![]()

撮影協力/中畑隆拓(スマートライト株式会社)