MEMBERSHIP | カルチャー

2025.09.02 21:21

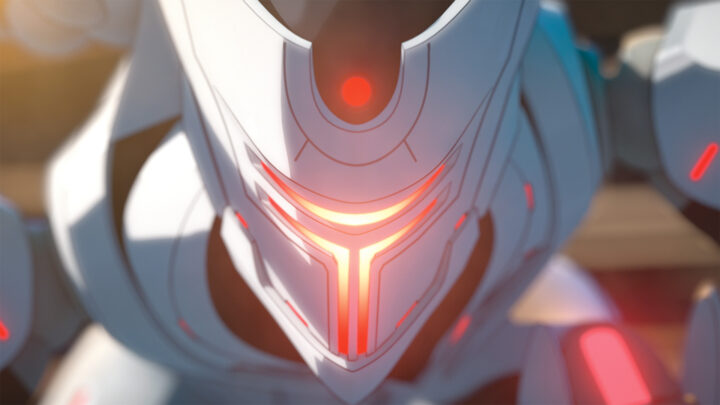

足掛け3年を費やしてヤンマーが自社ブランドの認知向上を試みた。その手段は、インハウスが中心となった「オリジナルアニメ番組の制作」という策だった。ゼロからの企画立ち上げ、社内に前例のないロボットデザイン、外部クリエイターやスタジオとの協働。異例ずくめだったプロジェクトの狙いを、統合プロデューサーの長屋明浩とプロジェクトを現場でリードしたグラフィックデザイナーの印田千容に聞いた。

何かものをつくるときに、新しいものを生み出したいって欲求があると思うんですけど、それがどこからくるのかって、ずっと気になってました。好奇心を満たすとか、脳の報酬系が働くとか、世界を変えたいとか、別の選択肢を提示したいとか、称賛されたいとか、そういうのはあるとしても、もう少し根源的な動力はないのかって。

少し話がずれるんですけど、去年、『数学する身体』の著者で独立研究者の森田真生さんに取材をする機会があって、「数学は何を創造しているのか」という質問をしたんです。ぱっと思いつくのは、新しい定理を発見したり、誰も解けなかった証明をしたり、社会の変革に貢献したりだったんですけど、森田さんは「人間の変容」と答えたんです。数学する経験を通して、その人自身が変わっていくことが数学における創造なんだと。

ものをつくることの成果って、完成物そのものや、そこから発生する社会的、経済的、文化的な影響や評価だと考えがちですよね。だから、さっき言ったみたいに数学における創造を、新しい定理の発見や未踏の証明、社会変革への貢献とかって思い込んでいたわけで。でも、つくる過程を通して起こる自己変容というのもたしかに成果のひとつだと、すっと腑に落ちたんです。