INTERVIEW | 建築

2025.10.06 12:23

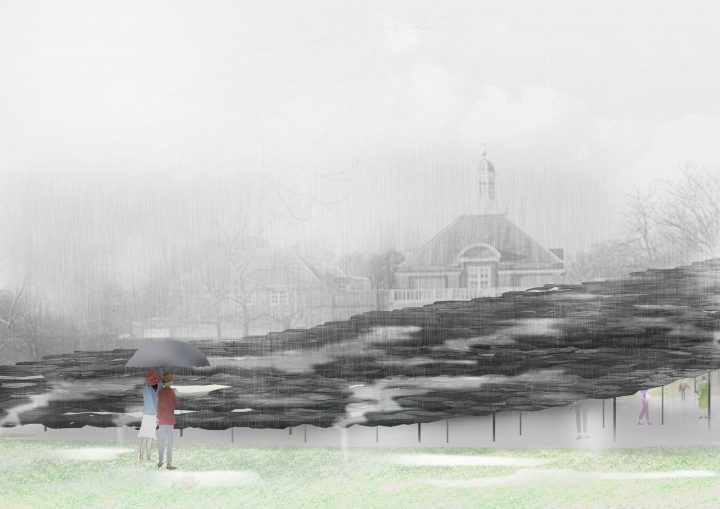

©Gary Summers

「アーキグラム」は、1961年から70年までとその活動期間は短かったが、日本だけでなく世界の建築関係者からいまだ絶大な人気を誇る、英国の前衛建築家集団。その中心人物であるサー・ピーター・クック(88歳)は、多くの建築家から尊敬を集める人物だ。今夏、ロンドンのサーペンタイン・ギャラリーは、デンマークの玩具メーカー、レゴとともに新しい建築プログラム「プレイ・パビリオン」を披露したが、その記念すべき第一回の建築家にクックが選ばれた。今回、クックとの貴重な対話が実現した。

©Peter Cook (Peter Cook Studio Crablab). Courtesy Serpentine, photo by Andy Stagg

子どもや子ども連れが楽しめる建築

サーペンタイン・パビリオンとは、毎年夏に、ロンドンの英国王立公園ケンジントン・ガーデンに設営される仮設建築。2000年から始まったこの建築プログラムに参加したのは、故ザハ・ハディド(2000年)やビャルケ・インゲルス(2016年)、フランシス・ケレ(2017年)。日本からは、伊東豊雄(2002年)、SANAA(2009年)、藤本壮介(2013年)、石上純也(2019年)と、これまで世界の気鋭建築家の作品が、一般に無料公開されてきた。

公共性の高い建築展として国内外で高く評価されているサーペンタイン・パビリオンに、今年新たに「プレイ・パビリオン」というプログラムが加わった。その創設には、サーペンタイン・ギャラリーのベッチーナ・コレックCEOの言葉の通り、「子どもや子ども連れの家族に、より建築を楽しんでもらいたい」というギャラリー側の熱い想いが込められている。そして、その第一回の建築家にサー・ピーター・クックが抜擢された。

同館のアートディレクターであるハンス・ウルリッヒ・オブリストとクックの対談は、始終、笑いにあふれた和やかな雰囲気のものだった。そのなかで、「芸術家、建築家、実験的なオブジェ、ドローイング、予測や理論、これらの間に境界線があってはならない」と述べたクック。建物は機能的でありながらも、魅力的な形を保つことができると語った言葉が印象的だった。

©Peter Cook (Peter Cook Studio Crablab). Courtesy Serpentine, photo by Andy Stagg

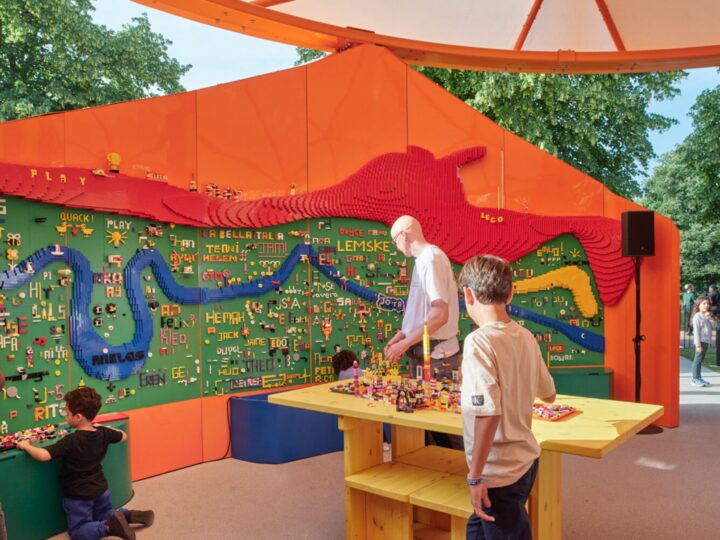

緑の公園のなかにある巨大な玩具

そもそもプレイ・パビリオンは、床面積約87㎡の小さな建造物だが、公園のなかではひときわ目立つ存在だ。それは、外観がオレンジという色彩にも起因する。これまでに建てられたサーペンタイン・パビリオンの多くは、カラフルで目立つ配色よりも、ニュートラルで自然と調和することに重きが置かれてきた。これはパビリオンに限ったことではない。最近の建築物の多くは、景観との調和を重視して色彩を抑える傾向にある。その問いに対して、クックは答えた。

「私のプレイ・パビリオンは、意図的に、公園の木々の間から(視覚的に)飛び出すようにつくられています。庭にある玩具だと思ってください。オレンジは、レゴブロックの中でもひときわ目立つ、赤、青、黄色とよく合う明るい色です。私は、これまでに赤と黄色、さらにオレンジ色を広範囲に使用した、ふたつの大学施設を設計しました。これらの建物の利用者からは、『なぜこのような建物が、世の中にもっとないのですか?』と熱心に尋ねられたものです」。彼は、現在、CRAB(Cook Robotham Architectural Design)スタジオの代表だが、ここで言うふたつの施設とは、ウィーン経済・経営大学のキャンパス(2013年)と英国のボーンマス芸術大学のドローイングスタジオ(2016年)を指している。

すると不意に「(子どもたちの)喜び、陽気さ、活気、そして少し生意気な感情をどのように建築で表現すればよいと思いますか?」と、筆者に問いかけるクック。

「(プレイ・パビリオンでは)通常の建物よりも、はるかに明るく発色するピュアな色を使用しただけではなく、囲いの中に自由に波を打つ内装を施すことで、(子どもたちが)誰も考えつかないようなことを発想する可能性が高まると考えたのです。また、あえて整然とした存在である『窓』を消し去りました。代わりに子どもたちが這って建物の中に入ったり、滑り台から外に出たりできるように工夫したのです。そして、何より、内壁に敷き詰めたレゴのベースボードに子どもたちは惹きつけられると思いました」。

©Peter Cook (Peter Cook Studio Crablab). Courtesy Serpentine

小心者な建築家は色を恐れる

「建築において『プレイ』とは、本来、人々の好奇心をくすぐる発明と機能性の組み合わせによって成り立つと思います。英国のビクトリア朝とエドワード朝(19世紀後半から20世紀初頭)時代、人々はプレイとは何かを理解していました。ゴシック大聖堂の工芸的労働者たちさえも、それを理解していました。かくいう私は、東京・渋谷あたりのちょっとエッチな場所からも、(プレイの)インスピレーションを得ているのですよ(笑)」と茶目っ気たっぷりに語るクック。道玄坂のラブホテル街の建物は、ある意味、機能的ながらも人々の好奇心を煽っていると言っているのだろう。

「本当に建築家って奴は、真面目すぎて小心者なんです。特にロンドンでは、現在、『ニュー・ロンドン・バナキュラー』などと呼ばれる陰惨なマンネリズムが、多くの新しい建物の基礎となっています。この傾向は、一種のネオ・ジョージア朝(18世紀初頭から19世紀初頭)だとも言えますが、それに加えて、現在は窓がどこも少し大きめに設計され、煉瓦が(英国のお菓子である)ショート・ブレッド・ビスケットの色(薄肌色)なのが、その特色になっています。私は、これをあえて『ビスケット建築』と呼んでいるくらいです。こういった具合で、ほとんどの建築家は、色というものを恐れているのです」。

ここでいうジョージア様式の建築とは、左右対称の直線的なデザインと、均整のとれた窓やドアの配置が特徴だ。クックは画一的な建築が街にあふれている現在を嘆いているのだろう。

©Peter Cook (Peter Cook Studio Crablab). Courtesy Serpentine, photo by Andy Stagg

プラグ・イン・シティとメタボリズム

アーキグラムが活躍した1960年代、人々はクックによる手描きのドローイングの美しさに驚嘆した。現在、彼のドローイングは、著名アーティストの作品のごとく、高額で取引されている。さぞかし、ハンド・ドローイング信奉者と想像していたが、クック自身は意外にも「AIは、スペキュレーションをしたり、実験したり、線を曲げたり、形をねじったりと、デザインにおける『動き』とは何かをテストするのに役立つと思います」と、AIを建築ツールとして使用することに積極的な考えを示した。加えて、彼は建築家のSNSの使用にもポジティブだ。

「すべての建築家にとって、考えられ得るあらゆる媒体、特に空間に没入するような技術に対し、自らのアイデアを投影することは絶対に不可欠です」。

もともとアーキグラムの名前の由来は、クックたちがロンドンで出版した同名の建築雑誌のタイトルに由来する。彼らはドローイングを建築作品のひとつと捉えることで、建築の情報化を試みたのだ。

アーキグラム結成時、ブルータリズムと呼ばれる建築様式が世界的に流行っていた。打ちっぱなしコンクリートといった素材をむき出しにし、力強い形態を特徴とするブルータリズム建築は、最近、当時を知らない若者たちを中心に注目を集めている。実は、このブルータリズム建築に当時真っ向から反対したのが、アーキグラムだった。

「私は、AAスクール在学中、ピーター・スミッソンとジェームズ・ゴーワンというふたりの著名なブルータリスト建築家の下で学んだのですが、彼らのブルータリスト的物質性から常に逃れようとしていました。しかし、私はその後、磯崎 新の親しい友人となり、彼の崇拝者となりました。磯崎は、実際にはメタボリストではありませんでしたが、彼は世間的にはそう信じられていました」。

メタボリズムとは、都市や建築を有機体のように捉え、成長・変化を繰り返すという思想に基づいた建築様式で、1960年代から70年代にかけて、日本の新しい都市像を模索する建築運動だった。その中心人物が、磯崎 新や黒川紀章であり、アーキグラムの独自性を日本でいち早く見出し、彼らを大阪万博の展示へと導いたのが黒川だった。

生命の原理に基づき、建築は代謝し続けるというメタボリズムのコンセプトは、しばしばアーキグラムのクックが唱えた「プラグ・イン・シティ」(1964年)と比較された。プラグ・イン・シティとは、都市環境全体を組み替え可能なユニット化することで、日々の変化に対応していこうとするアーキグラムの代名詞のような考えだ。

「プラグ・イン・シティは、本質的にいって、メタボリストのプロジェクトよりも、もっと軽やかな思考です。(臨機応変にユニットを変えて、新しい考えに)交換可能にしようというものでした」と語るクック。劣化により交換するではなく、日々の状況に合わせて、もっと軽やかに変化する都市構造をプラグ・イン・シティでは提案していたのだと、彼は言いたいのだろう。

©Peter Cook (Peter Cook Studio Crablab). Courtesy Serpentine

コンフォート・ゾーンから押し出す

クック自身は決して懐古主義者ではなく、常に社会の変化に呼応しようと務めているが、現在の建築教育に対しては大きな疑問を抱いている。これこそが、建築の画一化を生み出す大きな要因だと捉えているようだ。

「建築とは本来デザイン(設計)を指すのに、現在は大学の中に建築学校を設けて、どんどん制度化していくことを遺憾に思います。本当に優れたデザイナーは、何年もかかる博士号を取得する必要はないのです。私は、特にアメリカの建築学者たちを非難します。なぜなら、彼らは哲学や理論ばかりを学生に押し付け、ジェンダー、人種、民族史といった領域を無視しているだけでなく、空間とは何か、人々の持つ常識、建築のメソドロジーを避けているからです」。

アメリカの建築教育の実態はわかりかねるが、確かに最近のデザイン学生は、修士、博士を取得する学術的傾向にある。これに対し、デザインの現場からは、実践的な技術や空間の理解よりも座学が重視されているといった批判は常にある。

「私は、若い建築家たちが(建築から)もっと喜びや、触覚、空間、雰囲気、発明、楽しさに目覚めることを願っています」と語るクックは、最後に建築家からの発信についても言及した。

「展覧会、エキスポ、フェスティバル、出版物は、本来、観客を未知の世界に誘うために利用されるべきです。建築家にとって、展示責任者として、または著者として、その作品には高度なスペキュレーション(思索)が必要です。つまり、作品を通じて、私たちは人々をコンフォート・ゾーン(居心地の良い場所)から連れ出さないといけないのですから」。

プレイ・パビリオンは、幼い子どもたちから絶大な人気を得ていたが、辛口の英国の批評家の中には、建築として時代に即していないと評するものも見受けられた。もしかしたら、こうした厳しい批評も、クックのなかでは想定済みだったのかもしれない。そう考えると、現代の建築はこうあるべきだと考えている批評家を、居心地悪くさせたクックの目論見は、見事に成功したと言えよう。これからも、クックの建築物をもっと見てみたいと感じるのは筆者だけではないはずだ。![]()

サー・ピーター・クック/1936年英国生まれ。1958年ボーンマス芸術大学建築学科、1960年ロンドンのAAスクール卒業。1961年から70年までロン・ヘロンや故ウォレン・チョークらとともに、アーキグラムを結成。1970〜72年にかけてインスティチュート・オブ・コンテンポラリー・アーツ(ICA)のディレクターを務め、1990〜2006年バートレット建築学校の会長、2004〜20年ロイヤル・カレッジ・オブ・アート建築学科の教授(現在シニア・フェロー)を務めた。建築教育への貢献が高く評価され、2007年英国王室よりナイトの称号を授与されている。©Gary Summers