INTERVIEW | ビジネス / プロダクト

2025.10.10 15:00

9月22日にJIDAの事務所内で協力関係の覚書が締結された。Red Dot Design Award創設者のピーター・ゼックとJIDA理事長の村田智明が、サインを終えた締結書を前に掲げる。

公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会(JIDA)と、世界的なデザイン賞を運営するRed Dot Design Award(以下Red Dot)は、協力関係に関する覚書(LOU)を締結した。狙いはシンプルだ。拡張する「デザイン」の射程が、社会課題への態度やストーリーの妙に偏重しがちな潮流のなかで、産業とつながる「モノの質」と、その価値を生み出すデザイナー本人に、もう一度しっかりピントを合わせ直すことである。

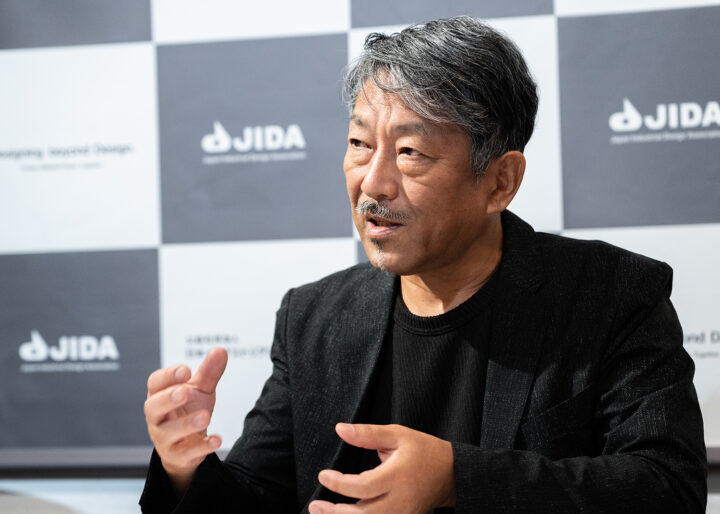

JIDA元理事長でRed Dot審査員でもある田中一雄は、近年の日本のデザインに対する評価に危機感を率直に口にする。「デザインのミッションが『コト』に偏り、『モノ』の評価が相対的に下がっている。社会的意義や弱者への共感が前面に出るのは正しいことですが、デザインはそれだけではないはず。もとよりデザインは産業と関わっています。日本の産業の国際的な競争力が低下したのは、産業と結びついたプロダクトの質やデザイナーの能力を正当に評価する場が失われてきているからではないでしょうか。近年、日本の産業競争力が、工業製品(プロダクト)における造形デザインの弱体化によって低下していることは否めないと思います」。

田中一雄/GKデザイン機構代表取締役社長。プロダクトデザイン、交通機関デザイン、公共サイン計画など多岐にわたる分野のプロジェクトに携わる。JIDA理事長や世界デザイン会議東京2023実行委員長なども歴任。Red Dotへの提携の呼びかけは田中の発案であった。

一方のRed Dotを率いるピーター・ゼックは、今回の日本からの働きかけを「非常にうれしく、自然な流れだった」と受け止める。「1990年代初頭から日本とは深い関係がある。緊密な往来がとぎれた時期もあったが、今回JIDAと公式に結び直せたのは喜ばしい」。Red Dotはドイツのエッセン、シンガポール、中国・厦門の3拠点に博物館を持ち、受賞作の恒常的展示や国別企画展を通じて受賞者の可視化と国際的認知の増幅を実践してきた。ゼックは「ネットワークに接続すること自体が価値になる」と語り、日本の受賞作・受賞者の発信機会をさらに作る意向を示す。

なぜ今、提携か――日本の課題設定

ピーター・ゼック/国際インダストリアルデザイン団体協議会ICSID(現WDO)の会長を歴任。1991年よりRed Dot Design Awardの創設・運営に携わり、エッセンのデザイン・ツェントルム・ノルトライン・ヴェストファーレン(Design Zentrum NRW)の代表として、国際的なデザイン振興活動を行っている。

この提携をJIDA側が主導した理由は明確だ。田中は「Red Dotはデザイナーをちゃんと評価し、インダストリーとの往還でプロダクトを捉えている。今の日本に必要とされる相手だ」と言い切る。日本のデザインはクラフトマンシップの高さや繊細な感性で国際的に評価されてきたが、事業を成功させるカギだとは認識されていない。その点を尋ねるとゼックは、そうした課題を解決するにはデザイナーの伝える力が不可欠としながら「日本は電子機器などで世界トップクラスだが、デザイナーは総じて控えめで表に出ないようにしているし、知の共有に言語の壁が立ちはだかる」と指摘する。静謐で控えめな態度は美徳であるが、国際市場では、語る力が価値の一部になっている。品質が十分でも語られなければ流通しない。JIDA現理事長の村田智明は、1970年代の終わりに社会学者のエズラ・ヴォーゲルが著した『ジャパン・アズ・ナンバーワン』というベストセラーを引き合いに、「かつては組織で動き個人が突出することを許さない配慮が日本経営の源だった」と分析した。発言力の弱いデザイナーと日本経営式組織の間を埋める回路として、Red Dotの国際的な評価軸とJIDAのデザイン活動を接続する――それが今回のLOUのコアにある。

村田智明/三洋電機を経て、1986年にハーズ実験デザイン研究所を設立。医療機器、家電、公共機器など幅広い分野のデザインを手がける。現在、JIDA理事長を務めるほか、大阪公立大学客員教授として教育・研究活動にも携わり、「行為のデザイン」の重要性を提唱している。

ゼックは、創設以来Red Dotが一貫して「デザイナー本人の価値」を照らしてきた点にも言及する。「大企業ではデザイナーがマーケティングやR&Dと同列に置かれないことがある。しかし企業の成功を押し上げるのはデザインだ」。その象徴となるRed Dotにおけるアワードのひとつが「Design Team of the Year」であり、組織とリーダー双方を可視化する枠組みだという。日本でもソニーが受賞しているが、個人の指名表記の難しさが残ったエピソードを挟みつつ、「企業名だけでなく、人の名にも光を当てたい」と強調する。

JIDAが置く「3つの交点」

村田は、国内で長年グッドデザイン賞の審査に関わってきた視点から、現在地を「ビジュアルのデザイン/行為のデザイン/考え方のデザインの3つが交わる真ん中にこそ、本当に強いデザインが宿る」と整理する。ところが社会課題の物語性が前面に立つと、モノそのものの美しさや完成度が相対的にスポイルされる局面が生まれる、とも語る。「おばあちゃんが微笑む写真に1票、のような評価の歪みは起こり得る。社会への還元をぶらさずに、なおかつモノの質へ再びフォーカスするための仕組みがいる」。村田はRed Dotを、その起爆剤として受け止める。「導入すれば広くなりすぎたデザインを見直すきっかけとなり、国内デザインアワードの評価設計が健全に揺さぶられるでしょう」。

田中も「近年『モノのデザインは過去のこと』という取り違いがあった。デザイン領域が広がっただけで、移行したのではない」と釘をさす。評価の多様性は守りつつも、変わらない核があることを再認識する――それがJIDA側の狙いである。

協働と今後の展望

連携の最初の射程は、広報・告知・交流の3点であり、プロダクトデザインにおける「Evaluating the quality of design:デザインの質を評価する」というRed Dotの基本姿勢を、日本において認知を高めていく。

また、ゼックは今後Red Dot各館での受賞作常設・企画展示に、日本の作品・デザイナーの登場機会を増やし、国際露出の導線を増したいという。「日本人デザイナーだけの特別展も可能だ」と明言する。また日本人審査員の登用も拡大し、審査哲学の共有セッションを行いたい。これは単に枠を増やす話ではない。評価軸の翻訳を通じて国内の議論を捉え直す取り組みだ。さらに、コンセプトデザイン領域では、シンガポール拠点の活動も伝えていきたい。これは、控えめな若手が国際的初手を切る場としても機能させることが出来る。

これらはやがて、国内の企業とデザイナーの接続様式にも波及するだろう。ゼックは「これまでの日本のスタイル、つまりデザイナーたちが結束し、社会全体で強力なチームワークを発揮することを過小評価してはならないと考えます。その影響力を持ちつつも、焦点が企業ブランドだけでなく、デザイナー集団も照らせるよう私は支援したいのです」と力を込める。田中は「日本のデザインの評価軸として、プロダクトデザインの質に対する目を改めて向けていく。デザインの評価は多様だが、変わらないものもあることを再認識する必要がある」と応じる。

“ぶれない軸”と“広がる回路”

LOUの本質は、ぶれない評価軸(モノの質/デザイナーの価値)を中核に据え、そこに日本的美徳である静謐さと連帯を重ね、適切に「名指し」し、適切に「語る」。その先に、国際市場で自走する日本のデザイナー像が立ち上がる。

田中は言う。「Red Dotという強い力で、プロダクトデザイン評価に対する日本の目をもう一度見開きたい」。村田は続ける。「社会的意義をぶらさずに、モノの美しさと完成度を真ん中に据え直す」。ゼックは応じる。「完璧な製品なくして表彰はない。日本はそのレベルにある。あとは語り、つなぐだけだ」。

評価の言語は、産業の言語へと接続されてはじめて流通する。JIDAとRed Dotの連携は、その変換器を日本社会に据える試みである。モノとコト、個と組織、国内と海外――分断線を跨いで回路を作ること。そこから、次の10年を動かす“質”が生まれる。(文/石黒知子)