「ubique」荒川技研工業(2023)。荒川技研工業50周年記念展のインスタレーション。展覧会のディレクターは、秋山かおり(STUDIO BYCOLOR)が務めた。Photo by Shunsuke Watanabe

初めて目にした吉添裕人の作品は、2023年に東京・表参道のTIERS GALLERYで展示された「ubique(ウビークエ)」だった。荒川技研工業のワイヤーシステム「ARAKAWA GRIP」とLED照明を組み合わせて構成した空間は、自然光が差し込む欧州の教会のような静謐で心地いい空気に満ちていた。都市開発や大型商業施設、店舗の空間設計に携わる傍ら、照明器具などのプロダクトデザインにも取り組む吉添は、昨年から「空間デザイナー/アーティスト」という肩書きに変え、ジャンルの垣根を感じさせない表現を探求する。活動の原点から現在までを振り返って話を聞いた。

「ubique」荒川技研工業(2023)。Film Direction by Shunsuke Watanabe

杉本貴志との出会いから空間デザインの道へ

吉添は、祖父の代から続く製本業を営む家で生まれた。幼少期から両親と一緒に、バレエ、オペラ、喜劇、歌舞伎、コンテンポラリーダンス、ミュージカル、マジックショーなどを観に訪れた経験から、舞台芸術に興味を抱くようになった。

舞台芸術家を志して、武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科に入学。そこで教授を務めるインテリアデザイナーの杉本貴志と出会い、空間デザインの魅力を目の当たりにした。切りっぱなしの野趣あふれる巨石を五つ星ホテルなどのラグジュアリーな空間に設置するという、杉本の大胆で独創的な発想に衝撃を受けた。「その石が採用された空間に足を踏み入れると、人と自然物の対話を促すような、とても心地いい空気感に包まれるのです。そうした杉本先生の自然素材への向き合い方は、自分のデザインの基盤を形成する過程で大きく影響を受けました」と吉添は回想する。

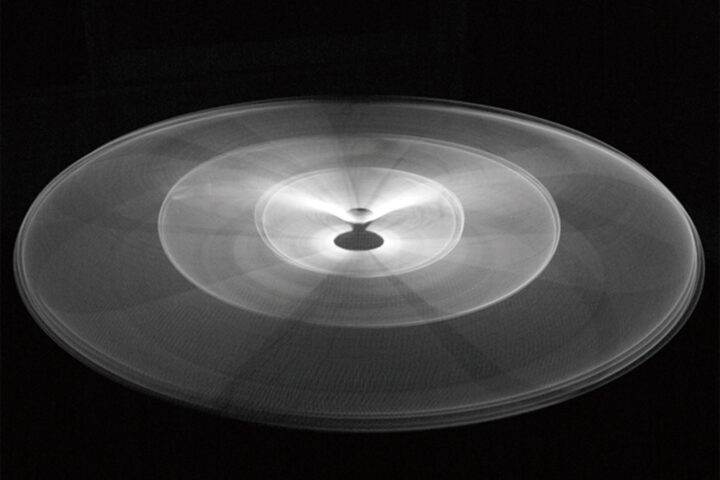

杉本のゼミでは、最初に建築と現代アートのこれまでの作品をリサーチすることから始まった。吉添はそのなかでオラファー・エリアソンやジェームズ・タレル、ダン・フレイヴィンといった光と空間の関わりを探求する芸術家の作品に注目した。さらに、もともと好きだった舞台美術や杉本の空間を観察するうちに、光が空間に与える影響に関心が深まっていった。卒業制作では、日常における光をテーマに取り組み、作品「CLEAR」を制作した。

大学卒業後、乃村工藝社で経験を積み、2012年に独立。それ以降、都市開発や大型商業施設、ホテル、飲食店の空間デザイン、展示ディスプレイといったようなさまざまなプロジェクトに携わっている。これまで手がけたプロジェクトは、大小含めて500件以上にのぼるという。

「CLEAR」(2009)。武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科の卒業制作作品。細い線状の発光体が高速で回転し、面として立体的に立ち上がることで、透明な光が揺らいで見える。

LEXUS DESIGN AWARDをきっかけに個人活動を開始

独立後は息つく暇もないほど、多忙な日々を送っていたが、あるときLEXUS DESIGN AWARDの募集告知を偶然目にしたことが、大きな転機となった。作品「PLANTS-SKIN」を応募して入賞を果たし、2016年のミラノデザインウィークでパネル展示の機会を得た。大規模な国際イベントに初めて訪れ、多彩なデザインに触れて刺激を受けた。世界の舞台に挑戦してみたいという思いと、制作協力者や友人らの応援もあって、この後、吉添はミラノデザインウィークにコロナ禍を挟みながら9年間、関わり続けることになる。

「PLANTS-SKIN」(2016)。LEXUS DESIGN AWARD 2016入賞作品。植物への水やりのタイミングを視覚化したプランター。乾燥している部分と水やりで湿った部分が美しい色彩のグラデーションを描き、刻々と現れては消えていく。Photo by Shunsuke Watanabe

2018年には、若手デザイナーの登竜門と言われるサローネサテリテに出展し、「1.625m/s2」を発表した。

「普段の空間デザインの仕事では、複数人のチームで協働するため、自分の名前を表に出すことはありません。しかし、個人制作の作品を出展したミラノデザインウィークでは、作品を見た方から名前を尋ねられたのです。自分の存在を初めて認識してもらえた気がして感動したのと同時に、名前を出すという行為は、つくり手としての責任を引き受けることでもあると改めて感じ、身の引き締まる思いがしました」と当時の思いを語る。

![]()

「PIXEL」(2017)。LEXUS DESIGN AWARD 2017グランプリ受賞作品。光と影をテーマに、日本の障子とレンガから着想を得て制作した建築資材の提案。吉添が大学在籍時の2006年に制作したインスタレーション作品が元となっている。Photo by Shunsuke Watanabe

自身初の製品「hymn」が誕生

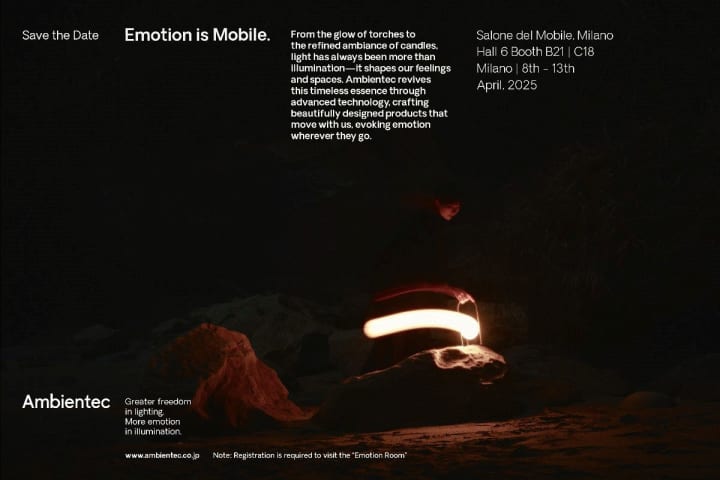

2019年のサローネサテリテには、「hymn(ヒム)」を発表。アンビエンテック代表の久野義憲との出会いから、その作品が製品化へと発展した。

「『hymn』は、炎の揺らめきをインスピレーションに、空間の中にたゆたう光の粒の輝きを表現した作品です。久野社長は私がこの作品で目指した考えをしっかりと受け止めてくださり、それを核に製品化を考えましょうと言ってくださったことがとても嬉しかったです」と吉添は喜びを語る。

「hymn」はプロトタイプの発表から、約2年の歳月を経て、2021年に発売された。その後、さらに光源の強化と構造に改良を加えて、より繊細な光を表現した「hymn pro(ヒム プロ)」を今年発表。アンビエンテックの高い技術力のもと、吉添の探求する光の輝きがよりいっそう昇華した製品となった。

「1.625m/s2」(2018)。月を題材にした、サローネサテリテ出展作品。白と黒に塗装された特殊な形状の金属板が回転し、月の満ち欠けのように光が現れたり消えたりする。Film Direction & Sound by IN/AWT, Shunsuke Watanabe

「hymn」(2019)。揺らぐ炎を再解釈して制作した、サローネサテリテ出展作品。周囲の動きや空気の影響を受け、光の粒が繊細にゆっくりと揺れ、絶えず変化する。Photo, Film Direction & Sound by Shunsuke Watanabe

「hymn pro」Ambientec(2025)。「hymn」をさらに進化させた新作。Photo by Shunsuke Watanabe

LEXUS DESIGN AWARDの受賞やミラノデザインウィークへの出展、アンビエンテックでの製品化などが注目され、吉添の名前は次第にデザイン界にも広まっていった。個人制作の初期からニットブランドのmalamute(現・ODAKHA)のショーのセノグラフィー(舞台美術)協力を継続しており、近年ではイッセイミヤケのメンズブランドIM MEN(アイム メン)でも、パリ・ファッション・ウィークで開催されたショーのセノグラフィーや、同ブランド企画展の展覧会ディレクター、イッセイミヤケのアイウェアブランドISSEY MIYAKE EYESの展示空間や什器の設計など、ファッションブランドとのプロジェクトも増えている。

「beyond form / かたちなき野性 GUSHA GUSHA, KUSHA KUSHA」IM MEN(2024)。5名の作家が特殊な形状記憶性をもつIM MENの新製品バッグを用いて作品を制作。展覧会ディレクターを吉添が務めた。Photo by Masaya Yoshimura, ©︎ISSEY MIYAKE INC.(手前:鈴木 元「Everyday Objects」、奥:渡来 徹 「委ねられた輪郭」)

「SPRING SUMMER 2026 COLLECTION: DANCING TEXTURE」IM MEN(2025)。イッセイミヤケのIM MEN(アイム メン)の2026年春夏コレクション「DANCING TEXTURE」のセノグラフィーを吉添が手がけた。Photo by Olivier Baco, ©︎ISSEY MIYAKE INC.

空間デザインは “あいだ”を設計すること

活動の軸を昔も今も変わらず、空間デザインに置く吉添に、改めてその考えを聞いた。

「私が手がける製品は、空間デザインの視点から生まれるものです。空間デザインというのは、身体的・精神的な面を含めて人と人、人と事物、人と現象の関係性や距離感、さまざまな“あいだ”を設計することだと考えています。そして、空間設計においては、私は自我を無にすることを念頭においています。エゴに支配されると、本来の目的から離れてしまうからです。とはいえ、個性が全く感じられない空間というのも違う。いつもそのバランスを探りながら考えています」。

「Botanical Mirror Garden」ISSEY MIYAKE EYES(2024)。ISSEY MIYAKE EYESの展示空間と什器デザイン。植物のように有機的なラインを描く複数の鏡を用いて構成した。©︎ISSEY MIYAKE INC.

人と自然との関わりを考える

そして、もうひとつ、吉添が空間デザインを考えるうえで大事にしている理念があるという。それは恩師である杉本から学んだ人と自然との調和、日本文化が持つ独自の自然観だ。

「10年ほど前にテレビ番組で観た、哲学者の梅原 猛さんの言葉は、まさしく杉本先生の考えにつながると深く共感しました。梅原さんは、仏教思想をもとにした『山川草木悉皆成仏(さんせんそうもくしっかいじょうぶつ)』について語っていました。これは山や川、草木を含め、自然界にあるすべてのものに仏性が宿るという考えです。人は自然と切り離された存在ではなく、その一部として共に生きています。だからこそ、光や石など自然の要素を空間に取り入れ、一体となり、それらに触れ、感じる心地よさ、豊かさこそが人間らしい、自然らしい暮らしのあり方であり、空間デザインにおいて大切にすべき要素のひとつだと考えています」。

「ubique」荒川技研工業(2025)。荒川技研工業との共創によって2023年に発表した同名の作品コンセプトを引き継ぎ、フォルム、素材、仕上げ、構成、内部のメカニズムを含むパーツ機構に至るまで、作品そのもののあり方から新たに構築し直した。Photo by Shunsuke Watanabe

仕事の幅が広がり、個人制作の作品が増えるなかで、他者からアーティストと呼ばれることがあった。そのたびに否定してきた吉添だったが、あるとき知人から「肩書きで仕事を狭めずに、他者が感じたままの姿を受け取ればいいのでは」と言われ、自分で自分を縛っていた何かから解放される思いがしたという。そして、昨年より「空間デザイナー/アーティスト」と名乗るようになった。

今後、挑戦してみたいことは、幼少期から興味を抱いていた演劇やダンスなどのセノグラフィー、映像作品の制作など。そこでも、これまで培った空間デザインの経験が生かされることだろう。吉添にとって今まで以上に表現の枠にとらわれない、より自由で豊かな創作の旅が始まろうとしている。![]()

吉添裕人(よしぞえ・ひろと)/空間デザイナー、アーティスト。1986年生まれ。武蔵野美術大学空間演出デザイン学科卒業。独立後、都市開発や商業施設開発等の空間デザインを軸としたクライアントワークに従事。制作活動では日本の文化背景や宗教観と通ずる「変化」「動き」「時間」といった不完全で流動性のある事象を扱う。なかでも変容し続ける「光と影」について探究。すべての事物(素材)は光と影を瞬間的に形にとどめ、認知するための媒体であると捉え、その間に生じる現象と知覚の関係性を用いて制作する。HUBLOT DESIGN PRIZE 2022 Finalist(イギリス)、LEXUS DESIGN AWARD 2017 Grand Prix(イタリア)など受賞多数。京都芸術大学非常勤講師。