INTERVIEW | プロダクト / 工芸

2025.12.26 12:00

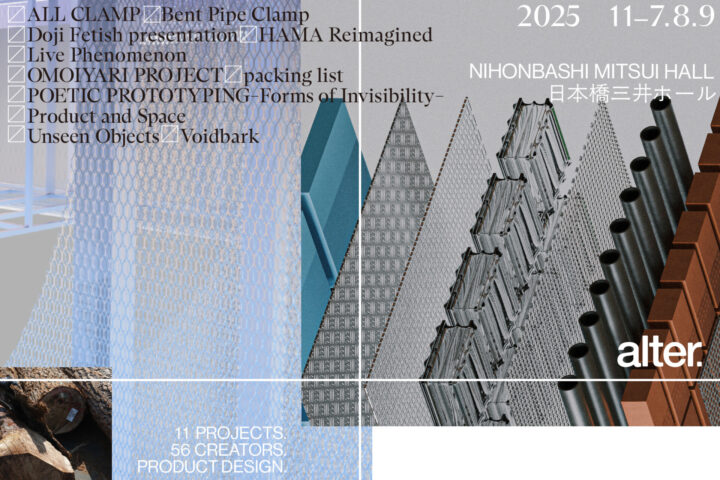

作品の背景にある想いを私たちはどのように受け取ることができるのだろうか。2025年11月17日(金)から19日(日)に開催された「alter.2025, Tokyo(アルター)」では、5組のコミッティメンバーによる複数回のフィードバックを通じて、出展プロジェクトの可能性を丁寧に引き出していく独自の選考プロセスが採られた。

そのなかで、コミッティメンバーのひとりであるオリヴィエ・ゼトゥンがとりわけ強く惹かれたのが、テキスタイルデザイナーの光井 花、大工・木工デザイナーの劉 功眞、プランナーの白水高広、プロダクトデザイナーの鈴木康洋、陶芸作家の井上祐希によるチームが有田焼の焼成台「ハマ」に着目したプロジェクト「HAMA Reimagined」だった。有田焼生産の現場では不可欠でありながら、これまで価値として語られてこなかったハマを、オリヴィエは“Invisible Material”(見過ごされてきた素材)と呼ぶ。

本記事では、選考の背景とコミッティとの対話を手がかりに、HAMA Reimaginedが素材に向けた視点をたどる。

左からオリヴィエ・ゼトゥン、光井 花、劉 功眞、鈴木康洋。“くむ・あむ(weaving)”をコンセプトに光井がデザインしたハマのパーティションの前で。ハマへの着色やカラーテープを生かした独自の色彩と構造をもってインテリアとしての姿を提案した。Photos by Kaho Kikuchi

――デザインイベント「alter.2025, Tokyo」(以下、alter.)では、出展エントリーのあったプロジェクトに対して、審査委員である5組のコミッティメンバーが複数回にわたってフィードバックを実施するプロセスがありました。

オリヴィエ・ゼトゥン(Olivier Zeitoun、以下、オリヴィエ)

佐藤 拓(PARCEL)や武田悠太(LOGS)をはじめとするalter.の運営メンバー、そしてターニャ・ホワン(MoMA)、クリステン・ドゥ・ラ・ヴァリエール(say hi to_)、中村圭佑(DAIKEI MILLS)、アンドレア・トリマルキとシモーネ・ファレッシン(Studio FormaFantasma)といったほかのコミッティメンバーとともに、私たちは「何をつくるか」と同様に、「どのように伝えるか」というプレゼンテーション・プランを重視してきました。

採択前のプロジェクトにも、出展決定後のプロジェクトにも、書類選考やオンラインインタビューを通じて丁寧にフィードバックを行いました。立ち上がったばかりのデザインプロジェクトのプロセスに伴走し、イベントそのものの成長にもつながった点は、alter.らしいユニークなアプローチだったと言えます。

オリヴィエ・ゼトゥン(Olivier Zeitoun)/デザインキュレーター兼リサーチャー、ポンピドゥー・センターデザイン部門アソシエイト・キュレーター。2019年「La Fabrique du Vivant」、2022年「Réseaux-Mondes」、2022年「Mimésis, un design vivant」など、数々の展覧会のキュレーターおよび共同キュレーターを担当。インデペンデントキュレーターや批評家としても活動している。

―― どのように伝えるかという視点は、キュレーターとしてのオリヴィエさんのバックグラウンドとも重なります。

オリヴィエ

私の原点には、ラジオや本、アートなどさまざまなものを集め、その並べ方や見せ方にもこだわっていた蒐集家だった父の存在があります。異なるクリエイティビティがひとつの空間に混ざり合う様子を、子どもの頃から見てきました。アートの世界へ導いてくれたのも父です。キュレーターを志したきっかけは、20代前半にポンピドゥー・センターで見たゲルハルト・リヒターの展覧会でした。星型の会場構成と作品の見せ方に感銘を受け、自分もこうした展覧会をつくる仕事に就きたいと思ったのです。

―― キュレーターとしての活動のなかで、日本のデザインとの接点はどのようなものがあるのでしょうか。

オリヴィエ

ポンピドゥー・センターのデザイン・コレクションには、歴史的および現代の重要な日本人デザイナーによる作品、丹下健三や坂倉準三の椅子、また柳 宗理や倉俣史朗、吉岡徳仁らのプロダクトが収蔵されています。しかしながら、その範囲はいまだ限定的と言えます。

今年、私はリサーチ・プログラムの一環として、日本に約6週間滞在しました。デザイナーだけでなく、日本のデザイン分野に関わるキュレーターや美術館関係者とも面会しました。私のリサーチは、日本のデザイン史における重要な時代「戦後(1945年頃)から80年代」そして「現代」に焦点を当てたものでした。

日本のインダストリアルデザインの歴史は、デコラティブアートの延長にあるヨーロッパのそれとは成り立ちが異なりますが、共通しているのは、社会的・政治的なトピックと芸術的な表現を結びつける力がデザインにあるという点です。そうしたことを踏まえて、芸術家やデザイナーとの対話を通じて、制作意図や制作プロセスをきちんと理解しようと努めること。それが、キュレーターとして持つべき基本姿勢だと思っています。

―― 過去の偉大な作品や歴史的文脈を踏まえたキュレーションワークの価値がある一方で、alter.の選考においては、これからの社会をつくる新しいアイデアとその担い手にフォーカスが向けられました。

オリヴィエ

alter.を真にユニークなものにし、またコミッティ内での議論を刺激的なものにしていたのは、現代的な課題に対して共有されたアイデアが、日本においてどのように実践されているのかを観察できた点にあります。さらに、それらがグローバルな文脈のなかでどのような位置を占め、いかに共鳴しうるのか——その輪郭が、議論を通して浮かび上がってきました。

そして、すべての資料に目を通す過程を経て、個と個が結びつき、新たな価値を生み出そうとするコレクティブの強さをalter.として打ち出していきたいという意志が、コミッティのなかで共有されていったのです。あるミーティングで「ソロブースはもう全部やめよう」と決めたことは、とてもよい決断だったと思います。その結果、医療やアクセシビリティ、サステナビリティ、地場産業、光や匂いなど五感へのアプローチまで、多様なテーマと視点が集まりました。

―― 出展プロジェクトのひとつ「HAMA Reimagined」はまさに、alter.のために結成されたコレクティブによるものです。プロジェクトの発端を教えてください。

“つなぐ(connecting)”や“つむ(stacking)”をコンセプトに鈴木がデザインしたハマのモジュラーシステム。インテリア部品やテーブルスタンド、単体としてのオブジェといったさまざまなプロダクトに展開され得る可能性を示した。

鈴木康洋(以下、鈴木)

プランナーの白水高広さんに、有田焼の陶芸作家である井上祐希さんの窯元に連れて行っていただいたことがきっかけでした。焼成中に磁器を支える台座「ハマ」が山積みになっていて、ご自宅の庭では井上さんのお子さんがそれらをもちゃのようにして遊んでいたんです。佐賀県の伝統・有田焼の副産物として、放置されたり廃棄されていくハマにどこか可愛らしさを感じ、いくつか頂いて東京の自宅に飾っていました。光井も気に入り、「いつかこのハマで何かできたら」と話していたところにalter.を知り、チームを結成してエントリーしました。最初の書類提出まで1カ月あまりで準備したので、今思えば、かなり無理をしていましたね(笑)。

鈴木康洋(すずき・やすひろ)/プロダクトデザイナー。2011年多摩美術大学卒業、2014年英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA)修士課程修了。帰国後、イッセイミヤケ、光井純&アソシエーツ建築設計事務所、ペリクラーク&パートナーズ・ジャパンを経て、2024年よりスーパーユーデザイン株式会社 代表取締役。2025年より多摩美術大学非常勤講師。素材の特性を徹底的に探究し、その魅力を最大限に引き出すデザインを追求している。

―― 最初のエントリーに対して、どのようなフィードバックがありましたか。

鈴木

実際の展示では、メンバーそれぞれがハマを活かして制作したプロダクトを「群」として見せましたが、当初は全員でひとつの大きなオブジェクトをつくる案でした。色づけしたハマをタイル状に連ね、大きなカーペットのように空間に現すインスタレーションです。ハマそのものへの着眼は評価していただきつつ、「素材が持ち得るさまざまな可能性を見せてほしい」と提案されました。そこで「ハマにひと加工だけ施す」という共通ルールを設け、「つむ」「つなぐ」「くむ・あむ」「ぬる」といった原初的な行為に分けて、展示の構成を組み立てていきました。

劉 功眞(Liu Gongzhen、以下、劉)

大工・木工職人としての私は、当初は作品の組み方や台座制作などの役割で参加するつもりでしたが、最終的にはひとりのデザイナーとして、自分なりのプロダクトを提案することになりました。

劉 功眞(Liu Gongzhen)/大工・木工職人。2007年拓殖大学工業デザイン学科を卒業。2014年にLIU KOBOを設立。店舗や住宅の内外装や家具制作を手がける。2017年 21_21DESIGN SIGHT「アスリート展」に時里 充と共作を出展。2021年ロマンスカーミュージアム「ペーパークラフト電車」什器制作、2025年にはMêlé de chocolat 春日本店の施工を行う。地元横浜の地域プロジェクトにも積極的に参加を続けている。

光井 花(以下、光井)

実は最初のアイデアを提出する前に、ハマを使ったいろいろなプロダクトを展示するというアイデアがチーム内にもありました。コミッティからのフィードバックを受けたとき「やっぱりこちらの方向だったんだ」と感じました。まったく別のことを求められたという印象ではなかったのです。

大きな方針転換を経て審査を通過したあとも、自分たちからコミッティ側に相談をさせていただきました。展示計画の細かな点まで議論した内容をエクセルで共有してくださり、このプロジェクトを深く理解しようとしてくれていることが伝わりました。有田焼の窯元にある「作品と焼成台としてのハマがセットになった美しい様子」をそのまま再現する案もありましたが、ハマそのものではなく、「ハマがどう生まれ、どんな使い方ができるか」という可能性を伝える展示にしようという方向へ意識が変わっていきました。

光井 花(みつい・はな)/テキスタイルデザイナー。2014年、英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA)修士課程修了。帰国後、イッセイミヤケにて約7年間テキスタイルデザインに従事。独立後はミラノサローネやDESIGNTIDE TOKYOなど国内外で作品を発表し、2024年Young Designer Award、2025年A’ Design Awardでテキスタイル部門ブロンズ賞を受賞。建築空間やファッション分野へのデザイン提供など、テキスタイルを軸に多領域で表現を展開している。現在は多摩美術大学・東京造形大学の非常勤講師も務める。

―― 「alter. awards」では、オリヴィエさんとターニャ・フワン(Tanja Hwang)さんがともにHAMA Reimaginedのプロダクトを選びました。

オリヴィエ

ほかのコミッティメンバーとともに最終形となったブースを訪れたとき、ハマの可能性の広がりと、その構造化の巧みさに本当に驚きました。現実的でシンプルな提案でありながら、どこか詩的で繊細なプレゼンテーションでもありました。その“詩的”という印象は、素材の「生まれ方」へのまなざしから来ています。子どもたちがハマで遊ぶ姿や、産地の景色に触れるなかで育んだ情緒的な結びつき――“Emotional Bond”が、つくり方と見せ方の両方に一貫して反映されていました。素材の原点に寄り添いながら「ここから何が生まれ得るのか」を探る姿勢は、まさに“つくりながら考える”というデザインそのものの態度だと感じました。

展示什器の脚部にもハマが用いられた。什器のデザインは劉が担当。展示とプロダクトの両面でハマをふんだんに活用した構成となった。

HAMA Reimaginedでは、ターニャは鈴木さんのモジュラーシステムを、私は劉さんの小さなランプを選びました。素材の詩性を保ちながら、それを一段引き上げたプロダクトであり、ユーザーが素材と情緒的に結びつけるようなオブジェクトだと思ったのです。実際に店頭に並ぶ姿も想像できましたし、このアプローチは日本に限らずほかの地域にも広げられると感じました。ハマのような、これまで見過ごされてきた “Invisible Material” は、世界中に存在します。そこから、それぞれの土地の精神性を映すプロダクトが生まれ得る――その可能性をこのチームから強く感じました。

“うがつ(piercing)”や“くみあわせる(combining)”をコンセプトにハマを使った生活雑貨をデザインした劉。ハマに穴を開ける加工や異素材(木材や金属など)との組み合わせから、ランプや一輪挿し、クルマの玩具など、身近なプロダクトをメタファーにした造形を提案した。

劉

いわゆるプロダクトデザインの展示経験が少ない私は、商品化のリアリティよりも、「誰かの感性や暮らしにどうフィットするか」を軸にものづくりに臨んできました。目の前の素材にどう触れてもらうか、遊べるもの・使えるものにどう変えていくか。そうした発想で制作しているので、“Emotional Bond”という言葉で評価していただけたことには、とても共感しましたし、新鮮でもありました。

―― alter.を踏まえて、今後どのような展開を構想していますか。

鈴木

“Invisible Material”というコンセプトを、今後の自分たちの活動を象徴する言葉として携えていきたいと思います。生産工程で生まれる副産物に目を向けるアプローチは、さまざまな場面で応用できそうです。

光井

視覚的に見えないというだけでなく、「忘れ去られてきたもの」というニュアンスまで含んだ言葉ですよね。本当はずっとそこにあるのに、透明な存在になっていた素材。そこに光を当てたプロジェクトだったのだと、改めて認識することができました。劉さんとオリヴィエさんの、職能についての対話も印象的でした。

劉

北欧のカーペンターなど世界の職人のもとを訪れたり、アーティスト・イン・レジデンスで技術交換をしてみてはどうかとアドバイスをいただきました。また、大工・木工職人としていた私の職能を「ウッドリサーチャー」と新たにしてみてはどうかというアイデアもありました。

光井

デザイナーと大工の間に立つような劉さんの在り方をとてもよく表している言葉と思いました。alter.では、造形の奇抜さや完成度だけでなく、使う人や生活、素材へのまなざしの深さが問われていたと感じます。ここで得た探究のアプローチを、今後さまざまなかたちで発揮していきたいです。HAMA Reimaginedについては、産地の写真やプロセス、言葉をまとめた冊子としてアーカイブし、ハマの実物とセットにして世界のキュレーターと共有するパッケージにできるのではないかというアドバイスをいただき、その実現のために準備を進めています。

鈴木

5組のコミッティメンバーをはじめ、世界のデザインシーンに詳しい方々から、私たちのプロジェクトの位置付けを言葉にしていただけたのは、とても貴重な経験でした。世界のデザインを俯瞰したときに、新しいとは何か。造形だけでなく、カテゴリーの新しさまで含めた視点は、日々の仕事だけではなかなか得られません。alter.では、そうした視点を共有しながら来場者とも対話できたことが面白かったです。

オリヴィエ

alter.をめぐる一連の活動が書籍というかたちでアーカイブされる予定だと聞き、それは本当に素晴らしいことだと感じました。デザインイベントやフェアは、単にプロダクトを並べて販売する場ではなく、リサーチの場であり、つくる行為そのものの場であり、若い世代のデザインを支える場になり得る。商業的プレッシャーから一定の距離を保ちながら、プロジェクトが育つことを後押しする。その重要性を、alter.と関わるなかで私自身が改めて理解しました。

日本のデザインには、「つくること」への深い注意と丁寧さがあり、その積み重ねから独自のイノベーションが静かに立ち上がっているように見えます。ヨーロッパでは、イノベーションは断絶やブレークスルーとして語られがちですが、日本では伝統の延長線上で更新されていく。その姿勢こそ、alter.が世界に向けて伝えていくメッセージのひとつになるのではないでしょうか。(文/長谷川智祥)