REPORT | アート / サイエンス / 展覧会

2026.01.09 17:40

Photo by Kosuke Shiomi

写真提供:山口情報芸術センター[YCAM](以下すべて)

2025年10月11日から2026年2月23日まで、山口県山口市の山口情報芸術センター[YCAM]で、オロン・カッツ+イオナット・ズール+スティーブ・ベリックによる「PROJECT MRT—Natureless Solution/太陽と土と糞(くそ)から切り離したテクノロジーの再考」が開催されている。バイオアートの先駆者たちによる、一見あまり「展覧会」らしくないこの展覧会で、提起されている問いとは何なのか。本展キュレーターのレオナルド・バルトロメウス(YCAM)に話を聞いた。

Photo by Tomoya Watanabe(YCAM)

会場では、まず食品工場のようなエアシャワーが私たちを迎え入れる。それをくぐると、YCAMのホワイエに並ぶ複数の装置の具体的な姿が見えてくる。

最初に見えるのは大きな樽。地元の味噌メーカーである光浦醸造から、実際に使っていた発酵樽を借り受けたという。人が入るほどの大きさの発酵樽は、美術の展覧会としてかなり異質であるが、会場全体の機械的な風景のなかで、人工物と自然物の中間のような存在感を示している。

Photo by Kosuke Shiomi

また、それぞれの作品の横にはボタンの付いた機械が置かれている。ボタンを押すとレシートのようなものが発行され、作品の解説を読むことができる。

Photo by Tomoya Watanabe(YCAM)

中央には水が吹き上がっている水槽があり、エビが養殖されている。エビの糞は植物の肥料にするという。

Photo by Shintaro Yamanaka(Qsyum!)

さらに、水槽の奥には、ブルーライトに照らされた工業的な装置が見える。イノシシの肉を加水分解する装置だという。今回の展示で最も妖しげな、どこか宗教的な雰囲気を感じさせる一角だ。

Photo by Tomoya Watanabe(YCAM)

ホワイエ正面の階段には、植物工場のような装置もある。ここで栽培されているのは、山口で品種改良された見た目が菜の花のような野菜「はなっこりー」。イノシシを加水分解した際の液体がこの植物工場まで届いている。

Photo by Tomoya Watanabe(YCAM)

階段に向かって左側にも、シルバーのシートに囲まれた植物が見える。こちらでは土も水も使わず、水蒸気によってイチゴが栽培されており、定期的に吹き出す水蒸気の音が会場に響く。

Photo by Tomoya Watanabe(YCAM)

その左側、屋外の吹き抜け部分には巨大なコンポストが設置されている。コンポストの上には細胞の培養装置が見える。細胞の培養には38℃の温度が必要であり、その温度を維持するための熱を、およそ縦3m×横3m×高さ2mの巨大なコンポストによって生み出しているそうだ。

Photo by Tomoya Watanabe(YCAM)

ホワイエの階段を上がった先には、ビジュアルアーティストのスティーブ・ベリックが手がけた作品が設置されている。会場の映像や、会場内の機器から得られるさまざまなデータをリアルタイムに取得してビジュアライズしている。

Photo by Tomoya Watanabe(YCAM)

全体を俯瞰してみると、この展覧会は、一見して「アートの展覧会」であるとはわかりにくい。ホワイエ階段上でビジュアライズしている作品以外に象徴的なものは少なく、展覧会らしいキャプションや解説もあまり見られない。総じて工場や研究施設のような印象を受け、展示物は美術館ではない場所で目にするものも多い。なぜこのような展示構成になっているのだろうか。

今回の展覧会をキュレーションした、YCAMキュレーターのレオナルド・バルトロメウスは、「最初は『バイオアート』をテーマにした展覧会を考えることについて、自信がなかったんです」と明かす。

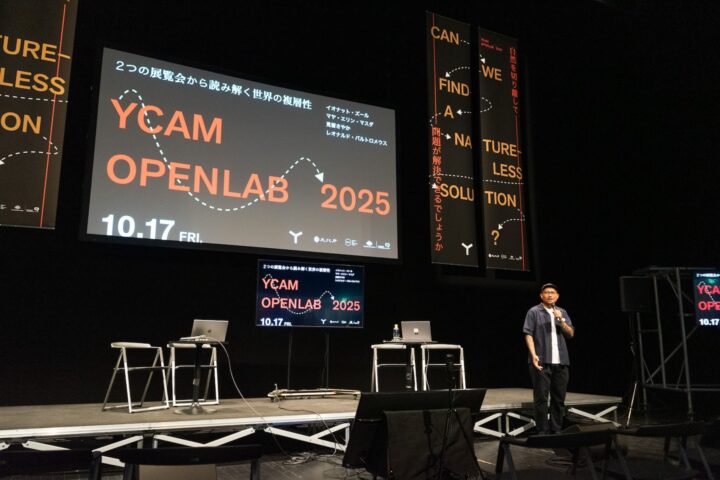

YCAM OPENLAB 2025にて、レオナルド・バルトロメウス。Photo by Kazuya Sano

「作家たちと話すなかで、バイオアートの技術を見せびらかすことよりも、『私たちはどんな未来にアプローチしたいのか?』という大きな問いを主題にすることにしました。私の普段の展覧会構成として、単に作品を鑑賞して自分で考えて終わり、という場ではなく、鑑賞者が自主的に興味を持てるような、会話のような形式の学習プラットフォームとして機能する場を目指しています。そのことを話したのも影響しているかもしれません」。

展覧会準備期間から、地元の生産者や研究者にアドバイスをもらいながら、会場では地域特有の植物「はなっこりー」などを育てている。これも、YCAMが所在する地元・山口の人たちとコミュニケーションをするための仕掛けだ。研究室あるいは工場のような、あえて美術館らしくない、どこか見覚えのあるような風景を想起させるのも、現在起きている現実からそう遠くないことであると感じてもらうことを意図している。

また、展示からはどことなくシニカルな雰囲気も漂う。巨大なコンポストは細胞培養装置を38℃に保つためのものだが、どう見ても効率が悪い。屋外に設置してあり、定期的にかき混ぜるにはコンポストは巨大で、内容物の追加も必要だという。また、エビを養殖してその糞を集めて利用するというアイデアも、その装置の大きさに比べて、糞はごく少量に見える。

「展示は一見、ハイテクな装置が並んでいたり、イチゴを育てる蒸気が噴き上がっていたりと、格好良く見えます。しかし全体のストーリーを理解すると、『あまりに非効率なのでは?』という大きな問いが浮かび上がります。誰が技術を使うのか、誰が技術を所有するのか、私たちの生活がどう変わってしまうのか。それを私たちがどのくらい認識しているのか。単純な否定で問題を提起するよりも、展示を通じて個人的な経験として認識することが重要だと考えています」とバルトロメウスは意図を話す。

左からスティーブ・ベリック、イオナット・ズール、オロン・カッツ。

植物や動物、微生物を用いた展示は、4カ月に渡る展示のなかで変化していく。しかし、変化によって生まれた状況は、意図したものではなかったとバルトロメウスは言う。

「オロン(・カッツ)と私は、もっと失敗が起こることを期待していました。植物が死んだり、動物が死んだり、うまくいかないことが起こることによって、人工的なシステムの失敗を見ることができます。それが私たちの伝えたかったことでした。しかし現段階では、植物も動物もうまく育ってしまっています。その結果、鑑賞者も『未来はこんな感じになるんだね!カッコいいね!』とポジティブに見てしまい、『システムの失敗』をうまく見せられず、少しフラストレーションを感じています。『ちょっと毒でも混ぜようか』と(笑)」。

カッツは今回の展示を「Durational performative experiment(継続的でパフォーマンス風な実験)」と呼んでいるという。

「オロンたちがたどり着いた言葉なので、日本語で言うのは難しいです。強いて言えば、動植物や微生物のメンテナンスを中心に、展示が終わるまで手間をかける必要があるということ。それがこのプロジェクトのパフォーマティビティです。そして実験なので、失敗するかもしれない。この過程を通じて多くのトラブルが起き、何度も地元の専門家に相談しましたが、専門家の方々も常に興味を持ってくれ、私自身も植物や動物、そして細胞に対する見方が大きく変わり、大きな学びがありました」。

YCAM OPENLAB 2025にて、レオナルド・バルトロメウス。Photo by Kosuke Shiomi

「美術館やアートの施設は、時として、説明的になりすぎてしまいます。鑑賞者に『答え』を提供しようとしすぎることもあります。ですが私のプロジェクトでは常に、何が起こるかわからない『グレーゾーン』をつくろうと試みます。なぜなら、何が起こるかわからないことこそが人生だからです。オロンとイオナットも同じような感覚でした。常に美しいものであるとは限らない、思い通りにいかないかもしれない。それが、バイオアートのなかで私が好きな部分です」。

バルトロメウスは自身の活動の指針として、活動のきっかけとなったインドネシアのアートコレクティブ『ルアンルパ』の言葉のひとつである「アートより友だち (Make friends, not art) 」という言葉を掲げている。あえて不確実性を高め、アーティストはもちろん、協力者や鑑賞者とできるだけ多くのコミュニケーションを生み出す態度は、新しいかたちのキュレーションとして意味を持っていくのではないだろうか。

本展は、会期中にまだ複数の公開プログラムを予定している。「冬の環境でどうなるのか、試してみたいことがいろいろあります」とバルトロメウスは語る。展示、そしてプログラムを通して、新しい対話や問題の提起に参加してみてはいかがだろうか。![]()