REPORT | ビジネス

2026.01.07 11:51

真剣にデザインやビジネスについて語りあうカンファレンスもいいけれど、普段とは違った角度からデザインを捉えなおす機会があってもいいのではないか。登壇者たちが個性ある、あるいは一風変わった?主張を繰り広げるなかで、観客は驚きを感じ、刺激を受け、ヒントをもらう。そんな場が「NEURON(ニューロン)」である。

6回目となる今回は、2025年11月28日、神田明神の境内にあるEDOCCO STUDIOで開催された。テーマは「ism(イズム) 私は○○主義!」。誰にでも、ゆずれないことや信条、主義主張があるのではないか。デザインに向き合う姿勢、日々の生活や仕事で大切にしている価値観、あるいはちょっと変わった個人的なポリシー……。人の数だけ、強い想いと主義があるはず。登壇者たちがそれぞれの「ism」を語った。

まずはいつもどおり乾杯からスタート。今回のゲストは哲学者でクロス・フィロソフィーズ株式会社 代表取締役の吉田幸司さん。クロス・フィロソフィーズは日本初の哲学コンサルティング会社である。

吉田幸司さん

キーノートスピーカー 吉田幸司さん

主義を超越しつづけることに創造的な自由がある

吉田さんは、哲学とは「なぜそう言えるのか」「これはどういう意味なのか」「本当は違うのではないか」と問いつづける営みだと説明する。そうした姿勢から導かれるのは、「主義は固定されるものではなく、解体され、刷新され、超越されるべきものだ」という考え方だ。吉田さん自身の立場を言い表すなら、「主義超越主義」だろう。特定の主義に自分を縛りつけるのではなく、常にそれを乗り越えながら、新しい挑戦を続けていく。

しかしここで、ひとつの問いが生まれる。「主義超越主義」それ自体も、ひとつの主義ではないのか? であれば、それすらも超越しなければならない。そこで、「主義超越主義超越主義超越主義……」と、問いは終わりなく連なっていく。

吉田さんは最後にこう締めくくった。「主義を打ち立て、それを超え、さらに超えていく。そのダイナミックな運動のなかにこそ、何ものにも制約されない創造的な自由があり、人生や仕事の充溢があるのではないか」。

今回のNEURONのテーマである「ism」を、最もラディカルに揺さぶるキーノートとなった。

富士フイルム デザインセンター 酒井裕之さん

富士フイルム デザインセンター 酒井裕之さん

ONとOFFは切り替えない主義

西麻布のデザインセンターからモールトンの自転車に乗って会場に現れたのは、富士フイルム デザインセンターの酒井裕之さん。酒井さんの主義は「ONとOFFは切り替えない」だ。仕事と私生活を分けるのではなく、すべてを一本の線で貫く。その姿勢を体現する3つのismを紹介してくれた。

ひとつめは「削ぎ落とす」こと。かつて酒井さんが自ら設計し、すべて金属の溶接でつくり上げた自宅「小鉄」は、独身時代の住居として、無駄を極限まで排した3階建ての“鋼鉄の家”だった。外装はもちろん、内装もやりたい放題。会場からは思わず「マジか」という驚きの声が上がったほどだ。削ぎ落とすという思想は酒井さんのデザインにも深く通じているが、実際の暮らしは想像以上に過酷だった。夏は室温が50℃を超え、冬は底冷えする。結婚し、子どもが生まれたこともあり、1年半で手放すことになった。

つづいて趣味とデザインの不可分な関係。酒井さんはマイナーな自転車やバイクを複数所有しているが、ついそれらのデザインについて考えてしまうという。例えば、エンジンや車体の重心位置と、人間の重心とのズレ。その「噛み合わなさ」こそがデザインの勘所ではないかと、実際にモールトンにまたがりながら説明してくれた。趣味の時間でさえ、思考は常にデザインへと向かっている。

学生時代はディーター・ラムスをはじめさまざまな書をむさぼるように読んで理論武装していた。しかし、頭でっかちになってしまい、手が動かなくなったという。その経験から、書を離れ、現場やユーザーなどの話を聞くようにアプローチを変えて、今がある。つまり、Don’t trust over thirty(大人の言うことを信じるな)。これが3つ目のismだ。

ONとOFFを切り替えず、暮らしも趣味も思考もすべてデザインに重ねていく。3つのismは、酒井さん生き方そのものだと言えるだろう。

本田技術研究所 統括機能センター 北島義也さん

本田技術研究所 統括機能センター 北島義也さん

“”ギリギリ来ない未来研究”主義

業務として未来予測に取り組んではいるものの、積み上げ型で描いた未来を示せば、上司から「どこかで読んだことがある」と言われ、かといって自分の意志を強く込めた未来像を提示すると「本当にそんな未来が来るのか」と疑われる。どちらに転んでも評価されない——そんなジレンマのなかで、本田技術研究所 統括機能センターの北島義也さんはある発想に行き着いた。

「そこで、“ギリギリ来ない未来”を研究することにしたんです」。

北島さんが掲げた研究のポイントはふたつある。ひとつは「ギリギリないよね〜感」。もうひとつは「ギリギリHondaがやることじゃないよね〜感」。その“ギリギリ”にこそ、想像力を刺激する余白があると考えた。

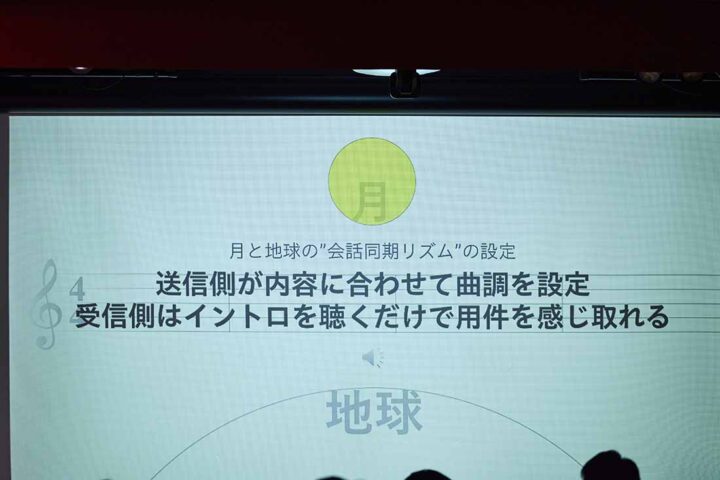

モビリティは今後、より速く、より遠くへと進化していく。将来的には光速の約5%での星間飛行も、あながち夢物語ではない。そのとき人類の前に立ちはだかる最大の壁は、「距離」ではなく「時間」。すなわち通信のタイムラグだ。例えば、月と地球の間には、約2.6秒の遅れが生じる。このタイムラグを前提にした新たなコミュニケーション手法として北島さんが構想したのが、「月リズム言語文化」だ。

これは音楽を活用することで、2.6秒の間に生じる違和感を和らげようという試みである。送信側は、伝えたい内容や感情に応じて曲調を設定し、受信側はイントロを聴いただけで要件や空気感を察することができる。例えば、彼女からの電話で、冒頭に不穏な音楽が流れたら、「やばい、何かバレたかも」と身構えてしまう。さらに、Good/Badのボタンで曲調を切り替えたり、発話前に音楽スタンプを押して感情を伝えたりと、使い方次第で新たなコミュニケーション文化が生まれる可能性もある。

「そんなことを研究しているのか」と、会場は“さすがホンダ”という納得と笑いに包まれていた。

シチズン時計 デザイン部 岡村直明さん

メディア主義/サンプリング主義/デジアナ主義/ルーツ主義

シチズン時計 デザイン部の岡村直明さんは、自身のインスピレーションの源泉として、4つの「主義」を語った。

ひとつめは「メディア主義」。子どものころから、ゲーム、映画、音楽、漫画といったメディアに親しんできた。それらひとつひとつの作品が、何らかのかたちで現在の自分に影響を与えているという。学生時代はメディアを専攻していたが、就職先は腕時計というモノづくりの企業。プロダクトデザイン専攻の同僚に囲まれるなかで、自分ならではの強みは何かを考えたとき、武器になるのはこの「メディア主義」だと気づいた。例えば、「美しい人」というテーマでデザインした時計。制作当時に読んでいた「ティファニーで朝食を」のヒロインのセリフに共鳴し、その言葉のように生きようとする人に向けて時計をデザインしたいと考えた。テーマ曲も決め、その音楽を流しながらデザインする。好きな言葉や音楽に身を浸し、時計を「メディア」と捉えてデザインするという姿勢だ。

つづいて「サンプリング主義」。学生時代から写真や映像を撮ることが好きで、20年間撮り続けてきた作品を自身のサイトにアップしている。一見すると何の変哲もない日常の光景だが、どこかに違和感が残る。人の配置、光と影の関係性など、その要因はさまざまだ。現実世界から切り取ったイメージを集積し、組み合わせることで、新鮮な感覚を生み出すことができると考えている。

3つめは「デジアナ主義」。デジタルとアナログの相互関係が、デザインのヒントになるという考え方だ。デジタルの進化によって、画面を指でなぞるだけの操作に物足りなさを感じる一方で、その反動としてレコードやカセットテープへの回帰も起きている。岡村さん自身も、最近スマートフォンにつなげられるカセットレコーダーを購入したという。アナログだったものがデジタルになり、逆にデジタルがアナログへと揺り戻される。その行き来そのものに面白さがある。岡村さんは、こうした双方向性を取り入れながら、新しいデザインに取り組んできた。

そして、これら3つの主義を統括するのが「ルーツ主義」だ。自らのルーツと、シチズンという企業のルーツを掛け合わせることで、自分にしかできず、なおかつシチズンらしいデザインが生まれるのではないかと考えている。かつてエットレ・ソットサスは「デザインは人に花束を贈ることだ」と語った。この言葉は外向きの姿勢としてはしっくりくるが、内向きに捉え直すなら、「自分のルーツを再発見すること」と言えるのかもしれない。無限にある選択肢のなかで、何を選び、何を選ばなかったのか。その積み重ねこそが、その人だけのルーツになる。それは、すべての可能性を網羅しようとするAIとの決定的な違いであり、AI時代に生きる私たちの武器なのではないだろうか。

流行やテクノロジーに左右されず、自分の足元にある感覚を信じ抜く確かな軸が感じられたピッチだった。

大成建設 設計本部 先端デザイン室 鬼頭朋宏さん

大成建設 設計本部 先端デザイン室 鬼頭朋宏さん

転生主義(テンセイズム)

大成建設 設計本部の鬼頭朋宏さんが最近はまっている漫画には、ある共通点がある。物語の序盤で主人公が一度死に、別の存在として生まれ変わるのだ。アフリカ最強の傭兵が高校生に、土木系大学生が異国の貴族の息子に、そして37歳の大手ゼネコン社員がスライムに——いわゆる「転生モノ」である。ここから導かれた鬼頭さんの主義が、「転生主義(テンセイズム)」だ。

この主義を都市スケールで具現化した構想が、新たな資源循環のまち「Vortex City」(慶應義塾大学田中浩也教授をリーダーとするコンソーシアムで考案)である。一般に語られるサーキュラーエコノミーが特定の業界内での資源循環を指すのに対し、ヴォルテックスエコノミーは業界を横断して資源を循環させることを目指す。Vortex Cityでは、その中核を担う3つの施設を提案している。ゴミを資源として回収する「ゼロウェイステーション」と、回収した資源から新たなまちのアイテムを生み出す「リサイクリエーションラボ」、それらのアイテムを蓄えるマテリアルバンク「ボルテリウム」だ。

こうした考え方の実現に向け、現在さまざまな実験的取り組みが進められている。なかでも注目されるのが、2026年2月にオープン予定の「大成建設グループ次世代技術研究所/幸手」だ。日本初のゼロカーボンビルを目指し、脱炭素社会、循環型社会、自然共生社会の実現に向けた最先端の研究が行われるという。

ピッチの最後には、大成建設における数々の“”転生”事例が紹介された。来場者とともに手でCircularの頭文字をとった「C」のハンドサインで、「転生!」と声をそろえるパフォーマンスで会場は一体となる。廃棄されるはずだった素材を家具や内装に転生! 余った作業着を家具に転生! コロナ禍に使ったアクリル板をテーブルに転生! 能登半島地震でゴミなった漁網をテーブルに転生! 建物の解体で出た廃ガラス(窓)を庇に転生!

「転生主義」は、漫画の世界にとどまらず、現実の建築と都市の未来を動かしはじめていると言えるだろう。

今回も濃い〜内容となったため、前編・後編の2回にわけてお伝えします。後編はこちら。

前回までのニューロンの記事はこちら。