REPORT | 展覧会

3時間前

21_21 DESIGN SIGHTで開催中の企画展「デザインの先生」は、主に第二次世界大戦後に活躍した6名の偉大なデザイナーの足跡を、彼らが手がけた作品と言葉、映像とともにたどる展覧会である。

本展ではプロダクトの展示に加え、デザイナー自身の言葉を通して、その思想や哲学にも触れられる構成となっている。展覧会のディレクターを務めた川上典李子氏と田代かおる氏は、次のように語る。

「6名の言葉には、それぞれの創造哲学や人生が凝縮されており、今を生きる私たちが『デザインとは何か』を探っていくうえで、極めて重要な視点や思考の過程が示されています」(川上)。

「『デザイン』という言葉が多様化する現代に、私たちがもう一度その原点に触れ、デザインとは何かを再考するきっかけになればと考えました」(田代)。

プロダクトなどの作品の展示以外に、映像作家の菱川勢一氏による既存の映像や写真を再編集した、映像インスタレーションにも注目したい。動く姿や語る表情、会話のふとした瞬間から、その人柄や纏う空気感が自然と伝わり、彼らの存在をより身近に感じることができる。

なかでもオトル・アイヒャーのプライベートな写真や日本における授業風景の映像は本展初公開。これは、アイヒャーの教え子であり、以降、生涯にわたり親交を深めてきた故・向井周太郎氏(武蔵野美術大学名誉教授)との記録であり、アイヒャーが語る姿を目にする貴重な機会となるだろう。今回、本展企画協力の向井知子氏をはじめとする親族や武蔵野美術大学基礎デザイン学科の尽力により、初めて公開が実現した。

この6人の「先生」たちに共通しているのは、単にデザインによってモノを生み出すにとどまらず、その根底に「デザインによって人々の生活をより良くしたい」という強い信念を持っている点だ。6名それぞれの思いを言葉から感じ取りながら、生み出されたモノと向き合う──そんな豊かな鑑賞体験を楽しみたい。

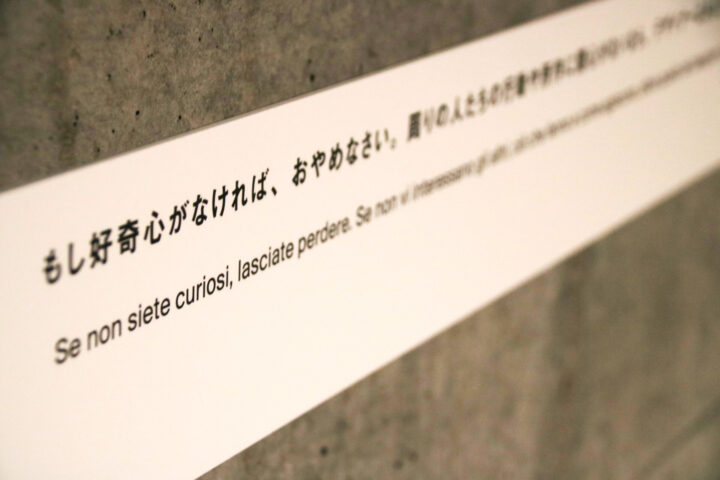

先生たちの語ったさまざまな言葉に出会える。これはアキッレ・カスティリオーニが授業で語った言葉。

ブルーノ・ムナーリ(Bruno Munari/1907~1998)

「conservare(…) la voglia di comunicare」

(伝えたいという気持を持ち続けること)

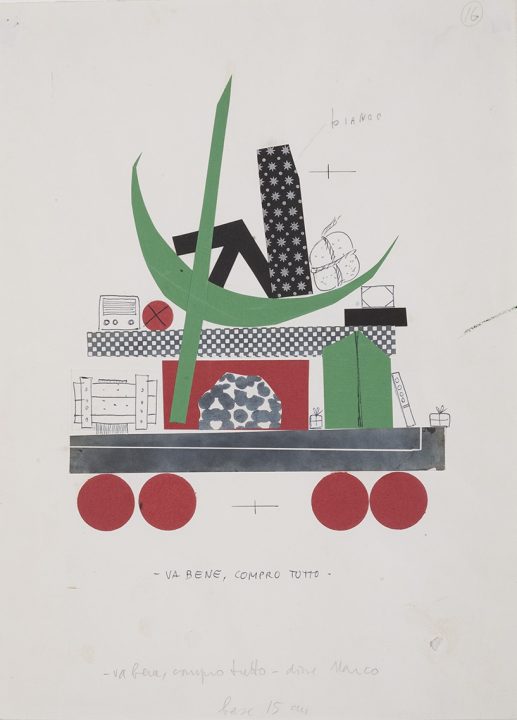

最初の展示で紹介されるのは20世紀イタリアを代表する芸術家、デザイナー、ブルーノ・ムナーリ。1907年、イタリア・ミラノに生まれた。未来派を創始した詩人・思想家フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティが後期未来派の活動の中で掲げた「芸術を生活の中へ広げていく」という思想の影響を受け、ムナーリは絵画や彫刻にとどまらず、印刷物、デザインなど幅広い分野で活動した。

絵本作家としても広く知られるムナーリだが、彼が絵本づくりを始めたきっかけは、自身の子どもに「本当に与えたいと思える絵本」が見当たらなかったこと。代表作である「読めない本」シリーズは、文字を用いず、色や形、紙の質感によってページが構成された実験的な絵本で、ページをめくるごとに色が重なり合い、視覚や触覚を通して体験の楽しさが広がっていく。

文字がなく、形を変えて綴じられた色紙でつくられた「読めない本」。

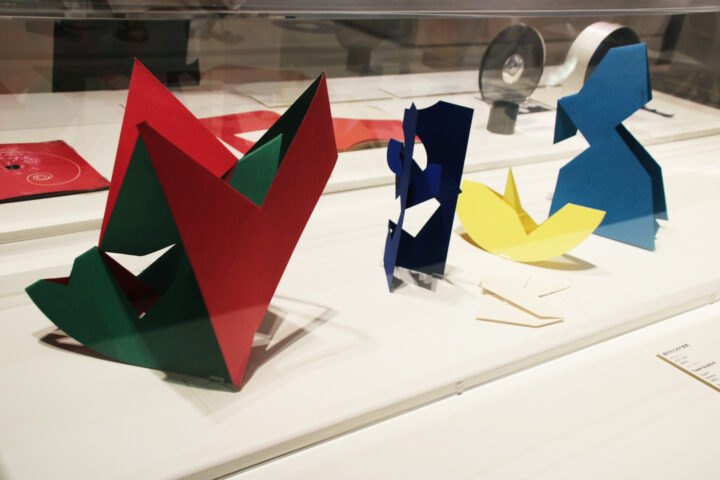

ポップアップの仕組みを応用した作品「旅行のための彫刻」も、ムナーリらしさが際立つ一作である。美術館で目にするような大きく重たい彫刻とは異なり、その名の通り、旅先でも簡単に組み立てられる抽象彫刻だ。ムナーリは彫刻を「飾るもの」から「一緒に移動するもの」へと転換することで、芸術をより日常に近づけようと試みた。

閉じたらどこへでも持って行けて、開けば三次元となる「旅行のための彫刻」。

会場にはムナーリがイタリアのデザインメーカー、ダネーゼ社と協働したプロダクトも並ぶ。そのほか、ベッド、デスク、収納、遊び場が一体となったフレーム「アビタコロ(Abitacolo)」は、子どもたち自身が関わりながら完成させていくデザインだ。そこには、子どもの創造性と自立心を育てたいという、ムナーリの変わらぬ思いが込められている。

「さまざまな分野を横断するムナーリの活動には、目から鱗の“発明”の数々がありました。そのユーモアとアイロニー、コミュニケーション力を感じていただきたいですね」(田代)。

アキッレ・カスティリオーニ(Achille Castiglioni/1918~2002)

「Se non siete curiosi, lasciate perdere」

(もし好奇心がないならおやめなさい)

映像展示のなかでも、ひときわ強い印象を残していたのが、アキッレ・カスティリオーニだ。和やかで楽しげな語り口、くるくると忙しなく動くその目には、尽きることのない好奇心があふれている。彼が遺した言葉の通り、カスティリオーニの作品は、好奇心そのものを原動力として生まれているように感じられる。

カスティリオーニは、1918年イタリア・ミラノ生まれの建築家、デザイナー。ミラノ工科大学で建築を学び、兄ピエル=ジャコモとともにスタジオを設立。家具や照明のデザインを数多く手がけ、インテリア照明ブランド「フロス」との協働でも知られている。

代表作のひとつが、大理石のベースから優雅な曲線を描くフロアランプ「Arco」だ。大理石という素材から高級品を想起しがちだが、イタリアでは大理石は比較的身近な素材であり、「Arco」はあくまで実用品として設計されたものだ。

アキッレ&ピエル=ジャコモ・カスティリオーニ「Arco(アルコ)」(1962年デザイン)

そのほかにも、農業用トラクターの金属製シートを応用した椅子「Mezzadro(メッツァードロ)」や、自動車のヘッドライトを用いた照明「Toio(トイオ)」など、日用品や工具、工業部品といった既製品に目を向け、その合理的な形や機能を活かしながら、独自の遊び心を加えることで新たな価値を生み出してきた。

農業用トラクターの金属製シートを流用した椅子「Mezzadro」。

数々の作品が生まれた「スタジオ・カスティリオーニ」を写したパネルも展示されている。その中央に置かれた透明なボックスには、まるで宝箱のように、さまざまな既製品がぎっしりと詰め込まれている。大学で教鞭を取っていたカスティリオーニは、「メアリー・ポピンズの鞄」のような大きなバッグを常に持ち歩き、その中にも多くの既製品を忍ばせていたという。

「スタジオ・カスティリオーニ」を写したパネル(撮影:原田祐馬)。中央にある白枠の透明ボックスにはぎっしりと道具や製品が詰まっている。

「蒐集したオブジェや道具の知性をいかに読みとき、どのようにカスティリオーニのプロジェクトが誕生したのか、そのプロセスを読み取っていただければ」(田代)。

エンツォ・マーリ(Enzo Mari/1932~2020)

「Non so cos’ è il design」

(デザインとは何か、私は知らない)

次に紹介するのは、エンツォ・マーリである。日本では無印良品や飛騨産業との協働でも知られるデザイナーだ。1932年、イタリア・ノヴァーラに生まれた。ミラノで美術を学んだのち、アーティストとして活動を開始。1950年代後半以降は、ダネーゼ社でプロダクトや教育玩具や家具などのデザインを手がける一方、資本主義的な消費を前提としたデザインに対して、厳しい批判を投げかけ続けた。

デザインの社会的責任とは何か──その問いを、生涯にわたり追究した人物である。マーリの活動を特徴づけているのは、ものの形の背景にある思考とプロセスについて、熱心に語り続けた点だ。完成された「答え」としてのプロダクトを与えるのではなく、構造や成り立ちが読み取れるデザインを通して、使い手自身の意識や思考を育てることを重視した。

工房の職人とともに手がけた磁器シリーズ「Samos(サモス)」も、そうした思想を体現した試みだ。板状の「たたら」と、ひも状の粘土を組み合わせて成形するシンプルな構造をもつこの技法によって、マーリは職人たちが自ら考え、変化を生み出していくことを意図していた。しかし実際には、多くの職人が同じ手仕事を繰り返す結果となり、マーリの掲げた理想を、実際のものづくりの現場で実現することは容易ではなかった。

「Samos(サモス)」は、マーリが工房の職人とともに手がけた磁器シリーズ。

ラ・フレッチャ工房(ヴィチェンツァ)の職人による「Samos(サモス)」の制作風景。

また、完成品の形以上に、そのプロセスを重要視したマーリは、工場で働く作業者や生産現場そのものにも強い関心を向けた。部品点数を減らすこと、組み立ての手順に無駄がないかを検証することなど、作業者に過度な負担をかけない構造を追究し、デザインを通して労働環境そのものを見直そうとしたのである。

本体と蓋のジョイントが、ふたつのパーツだけで開閉できるように設計されたコンテナ。

「デザインを取り巻く、すべての人たちの尊厳を取り戻すとはどういうことなのか。数々の作品と、その挑発的な活動から、マーリのデザイン哲学を知ってほしい」(田代)。

オトル・アイヒャー(Otl Aicher/1922~1991)

「Im Entwurf wird der Mensch das, was er ist」

(設計において、人間は自らが何者であるかをなす)

ここまで3人のイタリア人デザイナーの足跡をたどってきたが、次に登場するのが、戦後ドイツを代表するデザイナー、オトル・アイヒャーである。1922年、ドイツ・ウルムに生まれた。

アイヒャーの名を世界に知らしめた仕事のひとつが、1972年ミュンヘン・オリンピックにおけるデザイン統括だ。競技ピクトグラムをはじめ、大会全体のビジュアル・アイデンティティを手がけ、オリンピックの視覚表現に新たな基準を打ち立てた。

このとき制作されたポスターは、鮮やかなライトブルーを基調とし、調和しやすいとされる類縁関係の色を用いたもので、常に複数の色彩を組み合わせて構成されていたことから、「虹のオリンピック(レーゲンボーゲンシューピール)」と称された。

1972年ミュンヘン・オリンピックのポスター。類縁関係という原則のもと複数の色彩の組み合わせによる柔軟なデザインに。

さらに、ルフトハンザ航空のブランディングをはじめとする企業デザインにおいても、先駆的な役割を果たした。加えて、ウルム造形大学の創設者として、ヴィジュアルコミュニケーション領域の教育の基礎を確立。デザインを感覚や感性に委ねるのではなく、論理とシステムによって進行する教育を推進。アイヒャーの思想は、実践と教育の両面から、現代デザインの基盤を形づくっていった。

1970年代後半には、南ドイツの保養地イズニー・イム・アルゴイの観光政策の一環として、自然や景観、家並み、さらにはそこに生息する動物たちをモチーフにした環境ピクトグラムを制作。公共空間における視覚情報の統一と、誰にとっても理解しやすいコミュニケーションの実現に大きく貢献した。こうしたアイヒャーの取り組みは、公共デザインが立ち返るべき基礎構造をつくったともいえる。

南ドイツの小さな街、イズニー・イム・アルゴイのブランディングのため手がけた「環境ピクトグラム」。

「自然や景観、建造物だけでなく、生息する動物たちや生活習慣までもが、整理された図像によって生き生きと表現されており、周囲に向けられていたアイヒャーの深いまなざしを感じることができます」(川上)。

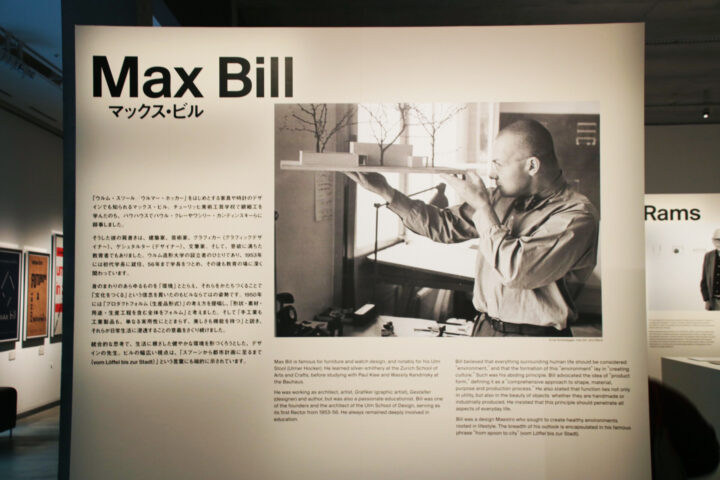

マックス・ビル(Max Bill/1908~1994)

「Vom Löffel bis zur Stadt」

(スプーンから都市計画に至るまで)

オトル・アイヒャーやインゲ・アイヒャー=ショルとともにウルム造形大学創設に取り組んだのが、マックス・ビルである。彼はクーベルクの丘に設けられた校舎の設計を手がけると同時に、初代学長も務めた人物である。

1908年にスイスで生まれたビルは、チューリッヒ美術工芸学校で学んだ後、バウハウスに進学。ワシリー・カンディンスキーやパウル・クレーに師事し、「バウハウス最後の巨匠」とも称されている。

ビルのデザイン哲学の根幹には、「単なる実用性に留まらず、美しさも機能を持つ」との持論がある。またそうした品々が日常生活に浸透することの意義を探り続けた。特にユンハンスの腕時計は、ビルの機能美を象徴する名作として、世代を超えて親しまれている。

ユンハンス社のキッチン時計、ウォールクロック、腕時計など。

また1950年代にウルム造形大学の学生たちのために設計された「ウルム・スツール」は、ビルの教育活動とデザイン思想を象徴する存在だ。極めてシンプルな構造でありながら、椅子としてだけでなく、台や棚など多様な用途に対応するこのスツールは、授業の場はもちろん食堂や学生寮など、大学のさまざまな場所で使用された。こうした実践的なデザインは、今日でもモダンデザインを語るうえで欠かせない名作として位置付けられている。

ウルム造形大学はインゲ・アイヒャー=ショルとオトル・アイヒャー、マックス・ビルによって創設された。初代学長マックス・ビルには、「もしバウハウスがナチスに弾圧されず存続していたならば」という構想があったようだ。

マックス・ビル「Ulm Stool / Ulmer Hocker(ウルム・スツール/ウルマー・ホッカー)」(ハンス・グジェロ、パウル・ヒルディンガーの制作協力による、1954年デザイン)

「芸術家、建築家として重要であることに加え、ウルム造形大学の初代学長として教育者の顔も持つ、多面的なビルの魅力を伝えたいと考えました。私は特に、身の周りのあらゆるものを『環境』ととらえ、それらすべてをかたちづくる、というビルの統合的な視点、また、『本物の質とは、慎ましい上品さである』『機能に反することなく、できるだけ実用的で、調和のとれた美しいフォルムを設計すること』というビルの哲学に強く惹かれています」(川上)。

ディーター・ラムス(Dieter Rams/1932~)

「Less, but better」

(より少なく、しかしより良く)

6人目のデザイナーは、ドイツを代表するインダストリアルデザイナー、ディーター・ラムスである。1932年ドイツ・ヴィースバーデンで生まれた。建築を学んだ後、ブラウン社に入社。長年にわたりチーフデザイナーを務めた。ラジオや家電製品など、直感的でシンプルなデザインを数多く手がけ、その合理的で洗練された美学は世界中で高く評価されている。

ラムスの手がけたブラウン社の電卓は、のちにiPhoneの電卓アプリの配色やデザインにも影響を与えた。無駄なく、足りなくもない誠実な設計は、操作の予見可能性と機能の実直さを重視した、まさに「使う人のためのデザイン」といえる。

ブラウン社の電卓は、使いやすいように色分けされたボタンの配色が美しい。

著書『Less, but better(より少なく、しかしより良く)』では、自らのデザイン哲学を「良いデザインの10ヶ条」としてまとめている。

1. Good design is innovative(良いデザインは、革新的である)

2. Good design makes a product useful(良いデザインは、実用的である)

3. Good design is aesthetic(良いデザインは、美しい)

4. Good design makes a product comprehensible(良いデザインは、分かりやすい)

5. Good design is unobtrusive(良いデザインは、主張しない)

6. Good design is honest(良いデザインは、誠実である)

7. Good design is enduring(良いデザインは、長持ちする)

8. Good design is consistent down to the last detail(良いデザインは、細部まで完璧)

9. Good design is environmentally friendly(良いデザインは、環境に優しい)

10.Good design is as little design as possible(良いデザインは、簡素)

「プロダクトと空間との関係も大切にしたラムス。考え抜かれた色彩やグラフィック、背面まで美しくまとめられたディテールなど製品を間近で目にしながら、ラムスのデザイン理論『Less, but better』を感じとってもらえる展示にしています」(川上)。

機能性・美学・持続可能性を統合したその思想は、インダストリアルデザインの基準として今も世界中に影響を与え続けており、ラムスは巨匠としてその名を不動のものとしている。

これまで紹介してきた6人のデザイナーが示してきたのは、単なる造形やスタイルではなく、デザインを通して人間とどう向き合うかという、問いの積み重ねだったのではないだろうか。彼らにとってデザインとは、自己表現の手段というよりも、人々の生活に寄り添い、より良いあり方を探り続けるための思考そのものだったといえる。

「6名それぞれの特色に触れると同時に、浮かび上がってくる共通点も感じとってもらえると嬉しいです」(川上)。

「6名の組み合わせに違和感を抱いた方こそ、ぜひ訪れてほしいです。次第に、彼らのデザインや言葉に、ヒューマニティに根ざした一貫した姿勢が見えてくるのではないかと思います」(田代)。

「デザインの先生」というタイトルが示す通り、本展は単に作品を陳列する展示ではない。デザイナーたちの言葉や映像、プロダクトを手がかりに、彼らが何を考え、どのような態度で社会と向き合ってきたのかを読み解く構成となっている。

そこから浮かび上がるのは、時代や国を超えて共有される、デザインの公共性と倫理への意識である。6人の足跡は、過去の歴史として完結するものではなく、現代のデザインやものづくりを考えるうえで、今なお私たちが立ち返るべき指標のひとつとなっているのではないだろうか。(文・写真/AXIS 大嶋里奈)![]()

会場風景(ギャラリー2)撮影:木奥恵三