REPORT | 見本市・展示会

2017.03.28 16:30

シンガポールデザインウィーク(SDW) vol.1で紹介したような、シンガポールデザインの状況を踏まえたうえで、メインイベント「シンガプルーラル」の主な作品を紹介していこう。 会場構成としては、エントランスにvol.1で紹介した「トゥモロー」展があり、企業とデザイナーのパートナーシップによる「プロジェクト」、大学や他イベントの取り組みを紹介する「パートナー」、シンガポール発のブランドを集めた「ポップアップ」、そして35歳以下の若手をラインアップした「プラットフォーム」という順で進む。出展形態によるカテゴリー分けも、来場者の見やすさに貢献しているだろう。 「プロジェクト」では、ユニクロシンガポールが2組のデザインスタジオとコラボした成果を発表。そのうちROOTSが手がけたのは「加湿器」だ。エアリズムの速乾性に着目し、プラスチック容器にエアリズムのシャツを被せることでエコな加湿器ができあがるというもの。来場者から「いつ販売するのか」と問われたクリエイティブ・ディレクターのジョナサン・ユアン(Jonathan Yuen)は、「売るための製品ではありません。素材の機能性をわかりやすく伝えるための仮想的なプロトタイピングです」と説明していたが、同様の反響は多かったようだ。

シンガポールデザインウィーク(SDW) vol.1で紹介したような、シンガポールデザインの状況を踏まえたうえで、メインイベント「シンガプルーラル」の主な作品を紹介していこう。 会場構成としては、エントランスにvol.1で紹介した「トゥモロー」展があり、企業とデザイナーのパートナーシップによる「プロジェクト」、大学や他イベントの取り組みを紹介する「パートナー」、シンガポール発のブランドを集めた「ポップアップ」、そして35歳以下の若手をラインアップした「プラットフォーム」という順で進む。出展形態によるカテゴリー分けも、来場者の見やすさに貢献しているだろう。 「プロジェクト」では、ユニクロシンガポールが2組のデザインスタジオとコラボした成果を発表。そのうちROOTSが手がけたのは「加湿器」だ。エアリズムの速乾性に着目し、プラスチック容器にエアリズムのシャツを被せることでエコな加湿器ができあがるというもの。来場者から「いつ販売するのか」と問われたクリエイティブ・ディレクターのジョナサン・ユアン(Jonathan Yuen)は、「売るための製品ではありません。素材の機能性をわかりやすく伝えるための仮想的なプロトタイピングです」と説明していたが、同様の反響は多かったようだ。

▲ ユニクロシンガポール「加湿器」。

▲ 加湿器のプロトタイプ(仮想)について説明するジョナサン・ユアン。

BtoBがターゲットのコラボプロジェクト「共(KYO)」 「パートナー」では、関東地方の伝統工芸とシンガポール人デザイナーの協働による「共(KYO)」プロジェクトが存在感を見せた。プロジェクトのポイントは、コンシューマ向けではなく、主にビジネス向けマーケットを想定していること。シンガプルーラルと同時に本プロジェクトのキュレーションも担当したジャクソン・タンは、BtoB向きの建築家やデザイナーをアサインしたという。

▲「共(KYO)」のブース。

例えば、同国の建築界を牽引するWOHAは、木曽ヒノキを使ったベッド(Tree to Green)や、江戸小紋のデュベカバー(富田染工芸)、3Dプリンタで出力した型に漆塗を施した器(新潟漆器)などを制作した。価格も高く、ニッチな製品と言えるが、ホテルや商業施設の設計を数多く手がけるWOHAならば、今後彼らの物件に導入される可能性はあるというわけだ。

▲ WOHA ☓ Tree to Green「As We Grow」。「成長」をテーマに家族のベッド(大人用、子供用)を提案。赤ちゃん用のクレードルは成長に合わせてベンチや机へと姿を変える。

▲ WOHA ☓ 新潟漆器「fruishiki」。

▲ WOHA ☓ 富田染工芸「Embrace」。

ほかに、アサイラム(Asylum)とミニストリー・オブ・デザイン(MOD : Ministry of Design)といった、シンガポールのみならず世界各地にクライアントを持つ錚々たる顔ぶれが参加。彼らもまた日本の伝統技術に対して大きな関心を持つことから、互いにメリットがあり、かつ販路までよく考えられたプロジェクトと言える。プロジェクトは3年間で、今後はマーケットに提案しながら、売り方の検討や新製品の開発を続けていくという。

▲ アサイラムのクリス・リー(Chris Lee)による、撥水性の布を使った水たまりのようなレジャーマット「Rain Rain Go Away」。「撥水機能のある生地は、感触がスムースで気持ちよく、雨上がりの水たまりのイメージでピクニックマットをつくりました。ミュージアムショップなどで売りたい」とリー。

▲ アサイラムのクリス・リー(左)と、朝倉染布の朝倉剛太郎社長。「短期間でやり直しのできない状況下での開発は大変でした。でもクリスの仕事はよく考えられているうえ、速いので驚きました」と朝倉社長。

▲ アサイラムと桐家具メーカーのイシモクによる「Supu Playset」。野菜嫌いの子どものために「野菜スープ」をイメージした、無垢の桐を使った遊具。リーは「工場の技術を見ながらモチーフをセレクトした。形や素材の感触が大事だと考えたので、あえて塗装を施していません」。

▲ MODのコリン・シア(Colin Seah)(右)と中むらの中村 新社長。紙型の上から刷毛で色を塗り重ねる和更紗の技術で、4色の印刷技術を表現した「Dot Dot」。「最終製品を見ただけでは、その膨大なてまひまを計り知ることができない。そこでハンドメイドのプロセスをきちんと伝えたいと考えました」(シア)。

▲ MODと堀口切子によるウィスキーグラス。江戸切子の伝統的な左右対称のカットをコンピュータで大胆に構成し直し、繊細な線で白州の山脈を描いた。「私の仕事は常に慣習に対して問いを投げかけること。最初に提案したときはかなり驚かれたが、アーティスト気質の若い職人さんだったので楽しんでもらえて良かった」とシア。

シンガポールデザインは「もの」から「こと」へ さらに、デザイナーであり起業家のエドウィン・ロー(Edwin Low)率いる「スーパーママ(Supermama)」がシンガプルーラルに登場。ローは6年前にスーパーママを立ち上げ、シンガポール人デザイナーと日本メーカーとのコラボレーションを積極的に行い、自ら運営する数カ所のギャラリーショップで販売までを手がけている。シンガポーリアンに「デザイン雑貨」という概念を広めたのは、彼の功績であると言っても過言ではない。

▲ スーパーママ「The Porcelain Shop」。

今回は「The Porcelain Shop」と題し、有田焼にフォーカスした新プロジェクトを紹介。シンガポールのイラストレーターカウンシルと共同で、5人のイラストレーターが絵付けを施した小皿のシリーズを並べると同時に、有田焼の成り立ちや技法を伝える映像や資料も展示していた。同時期に、メイド・イン・ジャパンに特化した新店舗や、ワークショップ機能を持つギャラリーを市内にオープンし、「もの」を通して「こと」を伝える活動をますます強化している。

▲ The Porcelain Shopで、コンセプトについて説明するスーパーママのエドウィン・ロー。

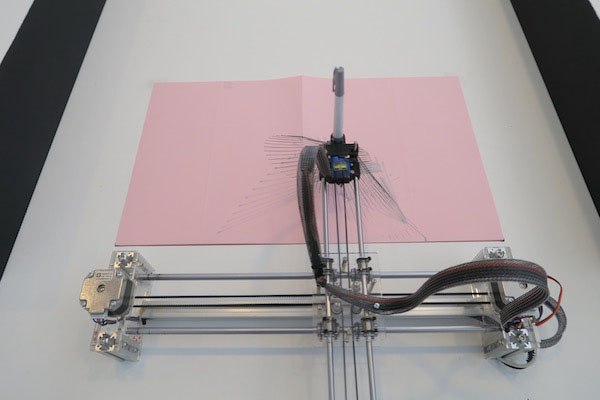

もう1つ、芽吹きはじめたトレンドとして、「ローカルの技術の掘り起こし」が挙げられる。例えば、1946年に小さな製本工房として出発した文具メーカー「ビヨンド・アルチザン(Bynd Artisan)」は、デザインスタジオの「アンド・ラリー(&Larry)」と協働で「自分だけのデバイスで描く」というプロジェクトを展開した。テーマは「テクノロジーによるビスポーク」である。 来場者が電子ペンで描いたストロークをドローイングマシーンで読み込み、独自のプログラムを加えてオリジナルの描画をブックカバーに施すというインタラクティブな体験だ。ビヨンド・アルチザンが創立当初から大切にしてきたクラフツマンシップや手でつくることに対するこだわりを踏まえ、一方で進化するテクノロジーといかにコラボしていくか、という問いを投げかけるような内容だった。

▲ ビヨンド・アルチザン x アンド・ラリー「自分だけのデバイスで描く(Drawn from Our Own Device)」。

▲ 電子ペンのストロークデータを取り込んで線描するドローイングマシーン。

また、昨年はIFFSの「DESIGN STARS」に出展した女性ふたりの家具ブランド「シーン・シャン(SCENE SHANG)」は、今年シンガプルーラルに出展し、デザインスタジオ「フォレスト・アンド・ホエール(forest & whale)」との新作を発表した。 vol.1にも登場した同スタジオのウェンディ・チュアは、かつて自動車部品工場が集積していたジャランべサール地区で「最後の職人」と呼ばれるハプ・イー(Hup Yick)と2011年から協働を続け、熟練の金属加工技術を後世に伝えるべくワークショップや製品開発を重ねている。今回は、同ブランドのためにイーとともに真鍮の中国将棋セットを制作した。

▲ シーン・シャン x フォレスト・アンド・ホエール「Bras Chess Set」。

▲ デザイナーのウェンディ・チュア(右)、シーン・シャンの共同ファウンダーであるジェシカ・ウォン。ふたりは学生時代からの友人でもある。

こうした展示や作品でも、一貫して重視されているのはやはり「物語」だ。製品を支える技術や歴史を考察し、独自の視点を加えることで化学変化を起こし、新しい価値として伝える。最前線で活躍するデザイナーたちはそこに心を砕く。今のシンガポールデザインのムードが、シンガプルーラルに集結していた。(文・写真/今村玲子)

→バックナンバーはこちらへ →vol.3に続く(IFFSなど、そのほかの会場で見つけたデザイナーとデザインを紹介します)