REPORT | 展覧会

2018.04.04 10:25

▲選抜展ということもあり、見どころの多い作品が並んだ。

2018年の卒業制作展のうち、首都圏の学外展を中心にレポートするシリーズ。それぞれの大学、学部、コース、そして今の時代の学生たちの特徴や雰囲気を伝えていく。

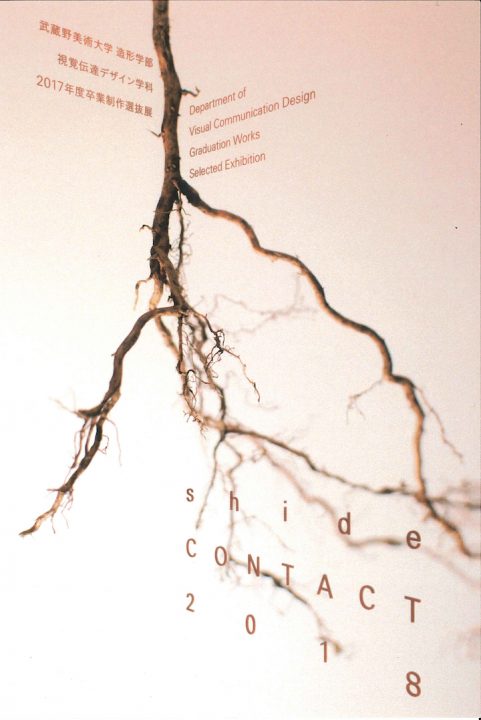

シリーズ6回目は、2018年2月22日(木)〜27日(火)までの6日間、AXISビル内の3会場で開催された、武蔵野美術大学 造形学部 視覚伝達デザイン学科の2017年度卒業制作選抜展「shide CONTACT 2018」。

▲AXISギャラリーのほか、JIDA DESIGN MUSEUM、地下1階SYMPOSIAの3会場で展示された。

武蔵美術大学の通称「視デ」の学生たちは、膨大な量のリサーチと研究をもとに表現を生み出している。その際のリサーチはインターネットと図書館だけで終えるものではなく、時間と労力を惜しみなくかけることが常だ。例えば、小説家の故郷やゆかりのある土地を巡ったり、技術を学ぶために伝統工芸の職人を取材したり。そうして土台からつくり上げた作品は、見る者にも確実に伝わってくる。

今回の展示には、学内での受賞作品を含む44点が並んだが、本レポートでは学生から直接説明を聞くことができた作品のみを紹介する。受賞作品すべてを網羅していないことをご了承いただきたい。

伝え方のデザイン

北林みどりさんの「水文様二十一景」は、「動く水文様」によりさまざまな水の表情を見せてくれる作品。

「水には特定の形がないけれど、一瞬を形として切り取った『水文様』が、古くからあります。水文様を重ねて動かしてみたところ、まるで本物の水のような表情が生まれることを発見しました。作品では水文様の面白さや不思議さを、自分の手で動かすことによって体験できます」と北林さんは話す。圧倒的な完成度で存在感を放つ作品だ。

▲「実際に海に行ったり、湧き水を見たりしました。輝湧水といった水文様の名前はオリジナルです」と北林みどりさん。

▲文様は全部で21種類。3種類は伝統的な図柄だが、残り18種類は北林さんが観察し、デザインした。

濱元 拓さんの「眼とモルフェー」は、ジェームズ・ギブソンの視覚論を伝えるインスタレーション作品だ。ギブソンの「生態学的視覚論」の思想を文章だけで把握するのは難しいと、濱元さんは視覚化を試みた。

作品の基本的な構造は「動いていると見えるけれど、止まると何も見えない」というもの。例えば、画面上でランダムに配置された点が動いているときには、直線が浮かび上がるが、点の動きが止まると、均質な画面にしか見えない。

濱元さんは「ギブソンの思想は図解しようとしても、静止画では説明できない。ランダムな配置や動作の制御ができるプログラミングはそれに適しています。見る人の経験を形づくることを目的にしています」と話してくれた。

▲「説明のためのイラストレーションであり、アニメーションでもあり、インスタレーションでもある、という階層になっています」と濱元 拓さん。

▲制作されたひとつを動画として書き出したもの。展示会場ではクリックで動作と静止を制御できた。

▲手前の作品は、ジェームズ・タレルの作品にもインスピレーションを受けているという。点が動いているときだけ、空中に立方体が浮かんでいるように見える。

AXISビルに突然現れた、鈴木健一さんによる巨大なレリーフ作品「古代マヤは語る」は、「古代マヤ文明についての批評作品」だという。模写ではなく、文字も図像もすべて自作。鈴木さんは中学生の頃からマヤ文字の解読を始め、大学進学後に改めて「マヤ文字とデザインとの相性のよさ」に気づき、今回の制作に取りかかった。

マヤ文明が「地球滅亡説といったオカルトなイメージばかりが先行している」ことに疑問を感じた鈴木さんは、現代人の生活と切り離せない食文化を中心に、実像を伝える年表を制作した。おそらくほとんどの人は一見しただけでは読めないが、作品の一部である「解読用の本」を手にすることで、ここに彫られている内容が理解できるようになる。

他作品とは一線を画すが、試みられているのは文字と図像を用いたデザインであり、新しいコミュニケーションである。ただ、誰にも真似できない作品である。

▲「マヤ文字の記述ルールは、送り仮名やルビなど、日本語と似ているんです。いちばん解読に向いてるのは日本人じゃないかと思うんです」と話す鈴木健一さん。

▲彫る作業で意外な発見をしたという。「漆喰は彫りにくかったので、文字を簡略化してみたら、古代マヤの人も同じような略し方をしていたことを見つけました。手を通してわかったことがあり、いい経験でした」と鈴木さん。

「餅と一生」は大川寧々さんが制作したマンガ作品。会場には、大川さん自身が杵でついたという、さまざまな用途の餅と一緒に展示された。日本の食文化と贈答文化の接点を探したときに「餅」という存在が浮かび上がり、それをきっかけにリサーチを開始したという。

「お餅と人の関係性を、生まれる瞬間から死ぬときまで、マンガ形式で描きました。餅の由来や成り立ち、どういうときに食べられていたのかを説明しています」と大川さん。全5巻の大作だが、実は大川さんがマンガを描いたのは今回が初めて。あくまで「若い人に伝わりやすい表現にするため」という目的意識が先にあったと話す。

▲「本物のお餅も見て、その餅の由来をマンガで知ってもらうことで、より理解が深まると思い、このような展示にしました」と大川寧々さん。

▲餅は杵と臼で大川さんがついたもの。ひとつひとつの餅に、由来があることを教えてくれる作品だ。

家族と表現

「私と世界を繋ぐ山羊達、生きた吉祥の印」と題された、畑 沙織さんの作品は、10枚の版画が刷られた絵本と、それを展開したテキスタイルパターン4枚からなる。

版画のモチーフは、海外で水資源の開発をしている畑さんの父親が撮った写真から選ばれた。帰国のたびに、写真を見せながら、バングラデシュの山羊飼いや、水遊びをする牛と少年の様子を聞かせてくれたという。

「父の撮った写真から絵を描き起こし、聞いた言葉を編集し、本にしました。動物を映したのと、家族写真にいる私を映したのは、同じカメラです。動物と自分は遠く離れた場所にいるけれど、父の写真からは近いつながりを感じます」と畑さん。家族の会話が、世界をつなぐ表現に昇華された作品だ。

▲版画をテキスタイルに編用するという手法は、畑 沙織さんの好きなラウル・デュフィという画家が用いたもの。デュフィの造形的な技術を体験することが制作の入り口にあったという。

▲「日本ではないところに暮らす動物に思いを込めて描いたので、日本語以外も必要だと考えました」と、日本語版と英語版の2冊が展示された。

二俣宏歌さんの「物語るもの」は、一枚の着物に庭の草花を記録した作品。「祖父母の代から家族で手入れしてきた、家の庭が大好き」だという二俣さん。祖父の死をきっかけに、庭の姿を記録したいという気持ちが高まったという。

「庭は家族の姿を反映します。祖父が好きだった山野草が植えられていたり、私の家族が住んでからは、バラやブルーベリーが増えたり。家族のかたちが変わることで庭の姿も変わるんです」と二俣さんは話す。

着物も、同じように親から子へ代々引き継がれる衣服であることに気づき、着物を庭の記録媒体にするというコンセプトが生まれた。最後は二俣さん自身が実際に着用し、庭で撮影をした。タイトル通り、家族の物語が詰め込まれた作品ができ上がった。

▲「祖父母が植えた山野草は、普通は着物の柄にならない植物」と話す二俣宏歌さん。

▲柄は上から春夏秋冬になっている。3年生のときに着物柄について研究したことがあり、江戸中期頃に流行った構図を選んだという。

興味を掘り下げる

澤井優実さんによる「本の姿」は、アンデルセンの「絵のない絵本」の序文を含む全34話を、一話ごとに違う手法で製本した作品。

「製本技術を一般の人が知る機会はなかなかないだろうと思い、それを伝える機会として制作しました」と澤井さん。物語の印象からモチーフを選び、例えば夜空が印象的な物語では箔押しで星を表現し、芝生が登場する話では、本の表紙と厚みで地層をつくり出した。支持体や製本方法で、物語の印象が大きく変わることを教えてくれる。

▲「小口のマーブル染めをやってみたくて、それに合うように支持体の膨らみもつくりました」と澤井優実さん。

▲34冊分、エディトリアルから製本までをひとりで手がけた。

竹内愛実さんは「切手から見えるチェコスロバキア」というタイトルの通り、同国が存在した1918年〜1992年の間に発行された切手をもとに本を制作した。切手のコレクションは、実に2,000枚以上あるという。

チェコスロバキアの切手には「凹版多色刷り」という独特の印刷技術が使われている。手で彫られた凹版に、色数の分だけ版を刷り重ねていく方式だ。切手を高解像度で拡大スキャンし、分類し、歴史や文化を伝える本をつくり上げた。

▲「幼い頃から切手集めが趣味だったけれど、東京に来ていろいろな切手に触れる機会が増え、チェコスロバキアの切手を見て衝撃を受けました」と竹内愛実さん。

▲自身で蒐集した切手を通じて、チェコスロバキアが辿った歴史、印刷技術、国民性、動物など、多様な側面から観察してまとめている。

小学生のときからずっと切り絵をしていたという、中村麻純さんの「skin」は、模様の切り取られた紙を立体化した作品。「平面の切り絵は、印刷すると絵と大差なくなってしまいます。紙を切る意味をずっと考えていました。そこで、切り絵のよさが引き立つ立体作品を目指しました」と中村さんは話す。オブジェとしてだけでなく、生み出される影も含めて見せるインスタレーション作品である。

▲「絵本にしてみたり、何枚も重ねたり、試行錯誤しながらつくりました」と中村麻純さん。

▲マネキンに紙を貼って平面の展開図を起こし、黒い紙に切って再構築したという。

つくるためには研究しないといけない

あまりにアウトプットが多彩で、リサーチ方法そのものがみなユニークなので、どのような教育が行われているのかが、ひじょうに気になった。学生たちに聞いたところ、「2年次から先生と面談をしながら課題制作を進めます。すると、調べるべきところ、手を動かして試すべきところを指摘されるんです。つくるためには研究しないといけないのだ、ということを知りました」と話してくれた。まさにその「つくるための研究」が、個性的な表現に結びついた作品たちだった。

展示としては、出展学生それぞれが「人に見せること」をとても強く意識していた。動画、パネル、ブックレットなど、作品に適した方法での伝え方が工夫され、全作品共通で、説明キャプションは日英バイリンガルで用意されていた。

いわゆるグラフィックデザインスキルともまた違うこのテクニック。これがまさに「視覚伝達デザイン」なのだと腑に落ちた卒展だった。![]()

武蔵野美術大学 造形学部 視覚伝達デザイン学科 2017年度卒業制作選抜展「shide CONTACT 2018」

- 会期

- 2018年2月22日(木)〜27日(火)

- 会場

- AXISギャラリー、SYMPOSIA、JIDA DESIGN MUSEUM

- 詳細

- 武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科研究室