▲「和菓子職人 一幸庵 水上力」淡交社

3月に刊行された「和菓子職人 一幸庵 水上力」(淡交社)は、和菓子職人、水上 力による2冊目の本だ。水上は京都と名古屋での修業を経て、1977年に東京・小石川に「一幸庵」を開いた。伝統と革新を併せ持つ菓子は数多くの茶人や和菓子愛好家に支持され、世界のトップパティシエやショコラトリーからもコラボレーションのラブコールが絶えない。

和菓子離れは日本文化の衰退につながるという危機感から、伝える役割を自ら担い、講演やワークショップも積極的に行っている。「自分の国のお菓子なのに、なぜわざわざ頭に“和”をつけなければならないのでしょうか」という問いかけに始まる、軽妙で含蓄に富んだ話のファンも多い。現在、世界で最も有名な和菓子職人と言っても過言ではないだろう。

▲和菓子職人、一幸庵の店主、水上 力氏

「和菓子はお茶の家来。」

2016年に出された初めての本「IKKOAN 一幸庵 72の季節のかたち」(青幻舎)は、日本の季節のうつろいを自然現象によって表す暦、七十二候(しちじゅうにこう)をもとに、水上が72種の和菓子をオリジナルでつくった作品集だ。その特長は、きんとんや薯蕷(じょうよ)饅頭といった京菓子における抽象表現「見立て」と、ヘラや型を使った江戸菓子の具象表現「写し」のふたつを駆使するところにある。

▲「IKKOAN 一幸庵 72の季節のかたち」青幻舎

「虹始見(にじはじめてあらわる)」は4月中旬の晩春の季節を表現した菓子。日本酒がたっぷり入った透明の錦玉羹(きんぎょくかん)に桜のジュレを浮かべ、その上に愛らしい七色のキューブが並ぶ。桜が散る季節の雨あがりの空に現れた虹、のようなイメージだろうか。11月下旬にお目見えする初冬の「虹蔵不見(にじかくれてみえず)」と対になっており、こちらは透明の錦玉羹のみで消えた虹を表現し、口に含むと旬の柚子がかすかに薫る。

▲「虹始見」

▲「虹蔵不見」

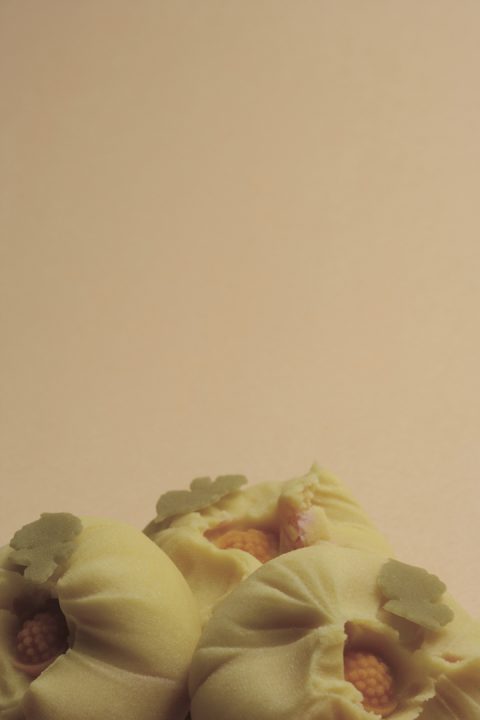

10月中旬の重陽の節句(旧暦の9月9日。現在の10月中旬)頃に登場する「菊花開(きくのはなひらく)」は、黄色の地に桃色を混ぜて茶巾で絞った、淡いグラデーションの美しい練り切りだ。口のなかですぐに溶けて抹茶や緑茶の味を引き立てる。水上は「和菓子はなんでも表現できる」と語る一方、「和菓子はお茶の家来。中心にあってはならず、いつまでも口のなかに残ってはならないのです」。一幸庵の和菓子は、自分が主役ではないということをわきまえている。そのうえで、主に静かに寄り添うたおやかさと包容力があるのだ。

▲「菊花開」

和菓子でも洋菓子でもない、現代日本の菓子を目指して

2冊目の「和菓子職人 一幸庵 水上力」は、和菓子の考え方やその未来に対する思いはもちろんのこと、これまであまり詳しく語られなかった修業時代や家族のこと、「一生の師」と慕う随筆家、故・岡部伊都子との思い出など、水上の職人像・人間像により踏み込んだ内容だ。

独立して10年目でようやく納得のいく羽二重餅ができ、肩の力が抜けたこと。和菓子にとっていちばん大切なのは「色気」であること。職人にとっては、個性、感性、経験、そして「ファンタスティック」であることが重要ーー。聞き手である千葉 望の文とともに、水上の言葉から見えてくるのは、和菓子の道を追求する職人の芯の通った姿勢と、伝統に固執することなく、あらゆる世界からインスピレーションを受けて積極的に取り入れる柔軟な感性である。それが一幸庵の菓子を特別な存在にしているのだ。

国内外の著名パティシエらとのコラボレーションでは、パイやタルトに自分の餡を合わせたら予想以上に美味しく、水上は「餡は西洋文化を吸収できる」と自信を持ったそうだ。ならば、洋菓子でも和菓子でもない、現代の日本の菓子ができるのではないかと、模索しているという。

巻末には、水上を「おやじさん」と慕う青木定治(パティスリー・サダハル・アオキ・パリのオーナー・パティシエ)との対談を収録。国境を超えて、同じ「菓子職人」として、材料へのこだわりや菓子をつくることの幸せ、次世代に向けた使命感などについて熱く語り合っている。「職人」の生き方と哲学が詰まった一冊だ。![]()