REPORT | プロダクト / 見本市・展示会

2019.02.26 17:51

2019年1月18日〜22日まで、空間デザインとライフスタイルの見本市「メゾン・エ・オブジェ2019」が開かれた。同分野の見本市で年間を通じて真っ先に開催されるメゾン・エ・オブジェは、今後のデザイントレンドをいち早くとらえるために世界中からリテーラーが訪れる場だ。同時に、インテリアデザイナーやホテル関係者といった空間デザインに関わる人にとっても外すことのできない見本市となっている。

▲1月展のインスピレーションテーマは「Je ne sais quoi(ジュ・ヌ・セ・コワ)」。言葉で表現できないような上質さや魅力を「ヌーヴェルバーグ」や「フレンチテック」「ツイストの効いたクラシック」といったキーワードごとに紹介した

▲会場にはオンラインプラットフォーム「MOM(メゾン・エ・オブジェ・アンド・モア)」の展示も。1月展の総入場者数は約84,200人。2,910社が出展し、そのうち603社が初出展だった

2019年1月展は、会場構成を大胆に再編した2018年9月展につづいて2回目だった。1月展を中心に訪れるビジターにとっては、会場の歩き方という点で戸惑いを覚えた人もいたようだ。しかし、長年参加しているエキシビターからは前回同様に好意的な声を多く聞いた。インテリアデザイナーや建築家に向けた「メゾン」ゾーンと、リテーラー向けの「オブジェ」ゾーンに大別したうえで、製品傾向の近いブースを同一ホールに集めたことで、ビジターとエキシビターの新しい出会いが促進されたからだ。

1月展はジェトロなどの支援を受けた日本企業の出展が9月展に比べて多いのも特徴だ。ここでは、存在感を示した3つの日本企業を中心に紹介していきたい。また、見本市そのものの魅力はもちろんのこと、パリならではのもうひとつの見どころにも触れておきたい。

▲デザイナー・オブ・ザ・イヤーに輝いたドイツ人デザイナー、セバスチャン・ヘルクナーの展示

コンセプト「Nature Meets Technology」を前面に出した和歌山

日本からの出展のなかには、産地や県単位でブースを構えるところが少なくない。そのなかで今回目を引いたのは、1月展への出展が4回目を数えた和歌山県の「Nature Meets Technology」。ブースデザインで言えば、手を伸ばしやすい高さの白色の展示什器に、高い天井から白いストリングが滝のように下がり、街や広場のように多くの人が行き交う会場にあって、どこか静寂に包まれているような印象。WakayamaやJapanという文字はかなり控えめで、コンセプトを大きく打ち出していた。

▲ホール5A、UNIQUE & ECLECTICに出展した、和歌山県のNature Meets Technology

複数企業による合同出展の場合、披露したい製品を持ち込みすぎて、ブース全体がもので溢れがちになる。しかし、Nature Meets Technologyでは、各社1シリーズだったり、象徴的な2、3製品に絞り込んでいたり。それが結果、コンセプトを印象づけてリテーラーの再訪を促したり、足を止めて製品を手に取ることにつながっていたようだ。

▲出展企業は、アイセン、橋爪商店、野上木工、家具のあづま、高田耕造商店、角田清兵衛商店、塗り工房ふじいの7社

2回目の出展から商品開発アドバイザーとクリエイティブディレクションを担うTIDS(ティーアイディーエス)の上島弘祥さんは、「Nature Meets Technologyというコンセプトを掲げて3年目。明快なコンセプトによる継続出展の効果が顕著に出ている」と語った。また、ある出展企業も「動線を意識したブースデザインや、商品の選定とレイアウト構成などにより、訪れた人のリアクションや記憶への残り方が大きく変わったと実感している」と話した。

フラッグシップといえる製品に絞り込むことで着実に成果をあげているNature Meets Technologyは、出展方法を考える際のひとつの参考になりそうだ。

▲TIDSの上島弘祥さん(左)と、家具のあづまの東福太郎さん

新しい価値観を提案し、人々を魅了したTIMON

ホール6で、ひときわ異彩を放っていたのがTIMON(ティモン)だ。ウェブや動画制作が本業の見延大志さんが、「クライアントワークではなくオリジナルで、それも世界で勝負できるものをつくりたい」と思ったのが出展のきっかけ。そのうえで、現在市場にある製品を置き換えるようなものではなく、人の感性や価値観をゆさぶるようなものを開発したいと考えたという。

▲ホール6のTODAYカテゴリーにブースを構えたTIMON。「時間をつくり出す家具」は、テーブルに置くタイプと壁掛けタイプがある

テーマは「時間をつくり出す家具」。大理石とアクリルでできた傾斜のある台のうえに、木製の球体がポツンと載っている。それを5秒、10秒と見ていると、球が一定のスピードではなく、一直線でもなく、コロリ、コロコロと不思議な動き方をしては止まり、また動くということを繰り返す。まるで、飽きることなく見てしまう暖炉の炎のように、人々の目を釘付けにした。

この仕組みは明かしてくれなかったが、マグネットで動いているのでも、台に仕掛けがあるのでもないという。

▲ビジターたちは球をじっと見つめ、手に取り、そして質問する。商談ではなく、コンセプトを共有する場となった

TIMONが提案するのは、プロダクトそのものではなく、時間の流れ方や捉え方に対する感覚だ。いずれは壁面全体を覆うような、1年をかけて球が動くようなものをつくっていきたいという。

では、なぜメゾン・エ・オブジェに出展したのか。見延さんは「面白いものができたという自信の半面、コンセプトを世界の人に共感してもらえるかという不安もあった」と明かした。結果、ビジターからの反響は大きく、その声をもとに今後アプローチするターゲットを絞り込むことができたという。さらに、4月のミラノデザインウィークへの出展機会も得られた。出展がビジネス機会以上の可能性を開いた例だろう。

▲TIMONの見延大志さん。「時間をつくり出す家具」は池田茂樹さんとの共作

世界観を伝えることに特化して、成果を拡大したKISHU+

2018年1月展につづいて出展した、和歌山のKISHU+(キシュウプラス)は、前年よりも展示製品を大幅に絞り込んだ。フラワーベースやキャンドルスタンド、照明など、手仕事と工業生産を組み合わせたさまざまな紀州漆器を提案していたが、今年は「AKARI IN JAPAN」と題して、漆黒のブースでのぞんだ。

KISHU+でデザインディレクションを担うTAKT PROJECT(タクトプロジェクト)の吉泉 聡さんは、「前年はブランドの世界観が伝わりにくかった。最も手応えの大きかった照明に特化し、既存のSHIZUKUはブラッシュアップし、さらに新作を加えることで、ダイレクトに伝わったようだ」と手応えを語った。実際、引き合いの数が飛躍的に伸びた点でもその成果は大きかったようだ。

▲紀州漆器産地の5社が立ち上げたKISHU+。合成漆や樹脂による生地づくりなど、いち早く新たな技術を取り入れてきた産地の特性を吉泉さんは「先端工芸」と位置づける。写真はスタンドライトのKOMOREBI(上)と光量を調整できるMICHIKAKE

会場の外にもデザインがいっぱい

メゾン・エ・オブジェの開催にあわせて、パリ市内のインテリアショップやライフスタイルショップ、ギャラリーでも新作の発表やインスタレーションが多数開かれる。さらにパリのもうひとつの魅力が、メゾン・エ・オブジェの時期には必ず今年必見と言うべきデザイン展がミュージアムで開かれていることだ。

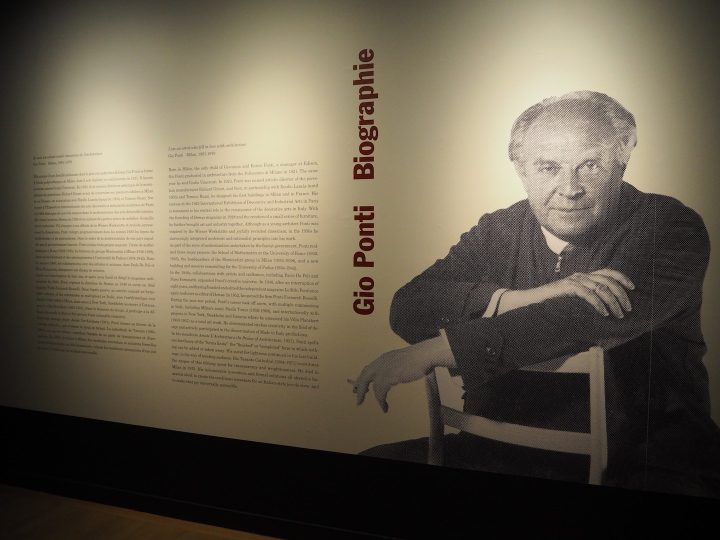

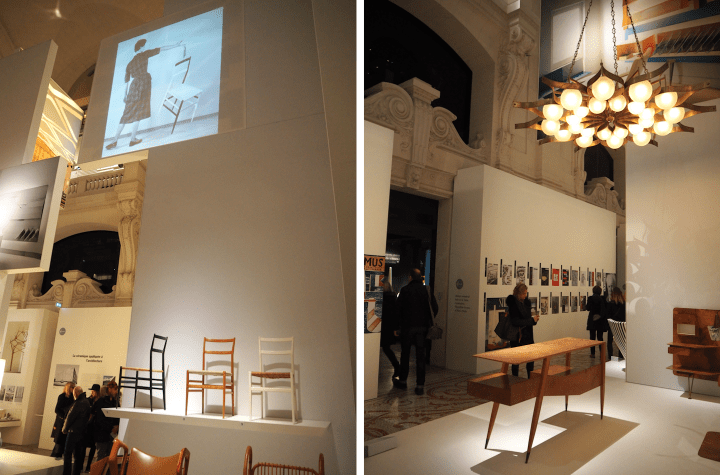

今回は、パリ装飾芸術美術館(MADに名称変更)の「ジオ・ポンティ(Tutto Ponti: Gio Ponti, Archi-Designer)」(2018年10月19日~2019年5月5日)と「ジャポニスムの150年」(2018年11月15日~2019年3月3日)が挙げられる。

▲「ジオ・ポンティ(Tutto Ponti: Gio Ponti, Archi-Designer)」より。さまざまなプロダクトのほか、domusの表紙や絵のような直筆の手紙も展示されている

前者はイタリアの建築デザイン誌domus(ドムス)を立ち上げ、スーパーレジェーラをはじめとする数々の名作家具やテーブルウェアなどを生み出したレジェンドを包括的に紹介するもの。

後者は、MADが所有する日本美術コレクションを中心に、イッセイミヤケやコム デ ギャルソン、マルニ木工のHiroshimaやTAKT PROJECTのCOMPOSITION+といった現在のデザインまでが網羅されていた。個人的には、なかなか実物を見ることのできないジオ・ポンティのプロダクトや当時のプロモーション写真、直筆の手紙といった貴重な展示に目を奪われた。

▲「ジャポニスムの150年」より。約150年にわたる、日本の美術コレクションと日本の影響を受けて欧州でつくられたものを並列して展示。現代のコーナーにはTAKT PROJECTのCOMPOSITION+も

さて、メゾン・エ・オブジェの次回展は、2019年9月6日(金)〜10日(火)まで。日本のみならず世界的に大きな変化を遂げる「ワークプレイス」をテーマに開かれる。オフィスだけでなく、公共空間やコワーキングスペース、パーソナルオフィスまで、どのような働き方と暮らし方が提案されるのか、期待して待ちたい。![]()