▲muiは、作為的でなく自然のままという「無為」から名付けられた。

余計なものを削ぎ落とした、一本の木板。触れると、天気やニュースの情報、スイッチや調光のアイコン、メッセージなどがLEDで浮かび上がり、用途を終えると表示は消えて空間に溶け込む。自然の木ならではのやさしい触感も魅力だ。この「mui」のデザイン開発を手がけたmui Lab(ムイラボ)は、京都に本社を置くNISSHA株式会社(以下、NISSHA)の社内ベンチャー制度から生まれたスタートアップである。

▲自然の木に触れることで感性を育む。西洋カエデのシカモアを採用。

IoT時代に向けた新しい提案

近年、さまざまなプロダクトがインターネットにつながり、2020年までには全世界のデバイス数が、300億から500億台に到達すると言われる。オフィスにも家庭にも数多くのデバイスが置かれ、人がスクリーンに向かう時間はますます長くなりつつある。

IoT化が加速するなか、自然の木でできたmuiはスクリーンからふと目を離してくつろいだり、家族との対話を促したりするような、そんな豊かな生活へと導いていきたいという思いから生まれた。表示されるのは、生活に必要な情報だけ。テクノロジーに囲まれた生活に気づきをもたらす、新しいコミュニケーションツールがコンセプトだ。

▲2018年のミラノサローネやCES2018にも出展し好評を得た。

mui Labを生んだNISSHAは、1929年に京都で創業し、「高級美術印刷の日写」として広く知られる存在だ。長年培ってきた印刷技術を進化させ、コーティング、ラミネーション、成形といった技術要素を融合させながら、製品と対象市場を多様化し、グローバル市場への進出などを通じて事業領域を拡大してきた。

現在は、コンシューマーエレクトロニクス、自動車、医療機器、高機能パッケージ資材といった分野で事業を展開。機能性を追求した精密なタッチセンサーやセンシング技術は、スマートフォンやタブレット、ゲーム機などに広く採用されている。2017年に社名を日本写真印刷からNISSHAに変更した。

▲テクノロジーに左右されず、人間らしく自然でいられるようにデジタルツールとの関係性を考えた。

これまでにないものの創造を目指して

muiは、そんな進取の気風のある同社のボトムアップから生まれた。きっかけは、2015年5月に開催されたニューヨークの国際現代家具見本市(ICFF)にNISSHAが初出展したことだった。家具やインテリアの分野に印刷技術を応用して、これまでにないものを創造し、新規事業を創出することを目標に掲げた。

開発にあたったのが、CMF(カラー・マテリアル・フィニッシュ)部門に在籍していたデザイナーの廣部延安と野村 真、そして当時、米国営業部門の駐在員だった大木和典である。

▲muiの原点となったプロダクト「Wall tile」。

彼らが開発したのは、NISSHA独自のプラスチックの成形と同時に加飾を行う「IMD(NISSHAの登録商標)」とタッチセンサー技術を融合させた、「Wall tile(ウォールタイル)」である。一見すると、大理石の壁面パネルに見えるが、人が近づくと、時間や気温といった情報がLEDで浮かび上がる。

ICFFを訪れた「Architect Newspaper」の記者の推薦もあり、同誌の「Best of Products Awards」を受賞し、海外のメディアにも取り上げられた。

▲情報表示をしていないときは、一本の木板としてインテリアに溶け込む。

手軽に取り付けられるコンパクトなものを

ICFFで高評価を得たことから、廣部は「Wall tile」のコンセプトを発展させて製品化できないかと考えた。大木に相談を持ちかけ、同年11月にふたりでシカゴのコントラクト向け家具見本市NeoConやニューヨークのホテルを視察し、リサーチを重ねた。

廣部は帰国後、野村とデザインを練り直した。課題は、壁内に施工するため工事規模が大きくなり費用がかさむこと。ホテルやオフィス、家庭での使用も視野に入れ、コンパクトなサイズで手軽に取り付けられるものを目指すことにした。アイデアを考えていくうちに、「壁に取り付けるもの」「何も情報が映し出されていないときは、インテリアの一部に見える」「機械には見えない佇まい」など、キーとなる言葉が浮かび上がり、そこから一本のシンプルな板の形が見えてきた。

▲ICFFに出展した、多様な素材を用いたプロトタイプ。

具体的なデザインも検討していった。LEDで映し出す情報や、板の長さや幅、厚みなどのサイズを吟味したが、素材はまだ木に絞っておらず、人工大理石、ハーフミラーガラス、ファブリックなども候補だった。

一方では、開発のために社内ベンチャー制度に応募し、2016年2月に承認を得ることができた。同年5月のICFFへの出展に向けてブラッシュアップを図り、多様な素材の板状のモックアップを製作。来場者の反応を調査したところ、圧倒的に人気が高かったのは木だったという。

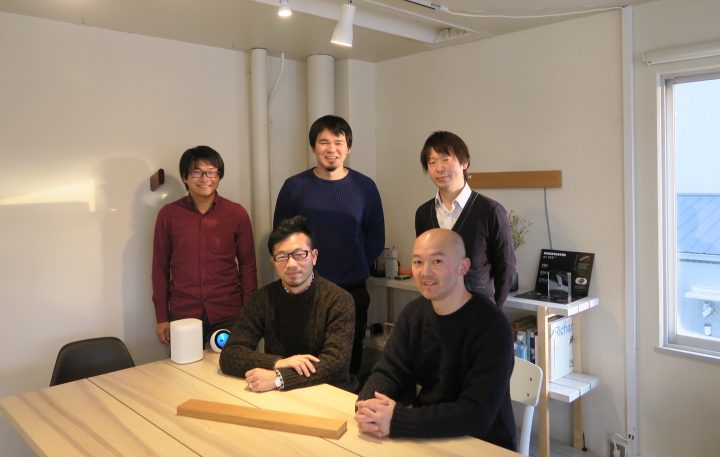

▲mui Labの事務所での打ち合わせ風景。

本物の木を使うことを考える

結果、素材は木を採用することに。廣部は、「機械的で冷たいイメージのあるテクノロジーと人との間に柔らかさや温もりのような要素を入れることで、双方の距離が近くなり、自然な関係性を生み出せるのではないかと考えました」と語る。

だが、この頃にプロジェクトメンバーに加わったエンジニアの山本貴則や久保田拓也らから懸念の声が上がった。天然の木は品質や表情にばらつきがあり、湿度によって収縮すること、耐熱性や耐火性においても機械製品との相性があまり良くないといった意見だ。

▲飛騨の森での合宿時の様子。

改めて素材やデザインコンセプトを検討するために、地域と林業とクリエイターをつなぐ「飛騨の森でクマは踊る」にファシリテーションを依頼し、2017年8月にメンバー全員で飛騨の古川市で合宿を敢行した。

飛騨の森を訪れ、林業に携わる人や家具職人、木育活動をする人にヒアリングや意見交換を行い、「人が木に対して惹かれる魅力や価値」「生活のなかでどのような存在のものであるべきか」「ターゲットユーザー」などについて議論を交わし、箸をつくる体験も味わった。大木は言う。「人が木に魅力や価値を感じるのは、第一に見た目に温もりのある質感、次に触感だとわかり、インテリアの中での佇まいや手で触れて情報にアクセスするmuiの機能が最大限に生きる素材だと確信できました。僕らにとってこの合宿は、プロジェクトの原点になったと思います」。

▲インターネットに接続して、クラウドから多様なサービスを得ることができる。

muiで開発した技術を別のプロダクトに

プロジェクトにあたったメンバーは、2017年10月末、NISSHA本社の一角に子会社としてmui Labを創業。製品名を「mui」と名付けて、キックスターターを利用して約2カ月間で目標金額10万ドルを超える約11万5千ドル(約1,200万円)を達成した。

また、木以外にも多様な素材の表面に情報を浮かび上がらせて、不要なときは消えるという、独自に開発した「操作表示パネルシステム」の特許を取得。現在国際出願を経て、各国に移行申請中だ。これを自動車の内装や建材、スマートスピーカーといったハードウェアの外装表現に使用してもらうことを考え、すでにいくつかの企業と話が進んでいるという。

▲2018年のDESIGNARTでは、展示作品を解説するものとして紹介された。

muiは、年内販売を予定している。その技術を搭載したものも含めて、暮らしを豊かにする新しいコミュニケーションツールとして多様な場での利用が期待されるところだ。

mui Labが活動の拠点とする京都は、歴史と伝統が息づく街として知られるが、今、IT系企業やモビリティ系企業などが京都への進出を検討しているという、面白い動きも出ている。この土地のポテンシャルを背景に、今後、彼らが手がける製品にも注目していきたい。![]()

mui Lab(ムイラボ)株式会社/2017年10月27日設立。IoT関連製品のデザイン、開発、販売を行う。メンバーは、代表取締役の大木和典(奥中央)、クリエイティブディレクターの廣部延安(手前右)、アートディレクターの野村 真(手前左)、ハードウェアアーキテクトの山本貴則(奥右)、ソフトウェアアーキテクトの久保田拓也(奥左)。CES2019イノベーションアワード受賞「スマートホーム」部門、キックスターターの選ぶ「Best of Kickstarter」を2019年1月受賞。https://mui.jp/#jp