デザイン・イノベーションファームTakramの田川欣哉がナビゲーターとなり、ビジネス、テクノロジー、クリエイティブの3領域をつなぐトップランナーを迎える連載「BTCトークジャム」。今回のゲストは、パナソニック アプライアンス社の臼井重雄さん・池田武央さんです。2018年春に設立されたデザイン拠点「Panasonic Design Kyoto(パナソニック デザイン 京都)」に伺いました。

トーク音源はこちら

これからの100年をテーマに誕生

田川 Panasonic Design Kyotoは、京都の中心部(四条烏丸)にあるのですね。

臼井 以前は“黒物家電”と言われているオーディオ・ビジュアル関連の部隊が大阪・門真に、冷蔵庫や洗濯機などの“白物家電”の部隊が滋賀・草津にいて、アプライアンス デザインセンターという組織で同じくくりになってはいたものの、所在地はバラバラでした。IoTをはじめ、ネットワークであらゆるハードウェアがつながることを前提に住空間全体の価値を上げる必要が出てきているのに、拠点が散らばっているのではデメリットが大きいと判断したんです。

田川 しかもちょっとオフサイトっぽいというか、事業部の通常業務の雰囲気から離れたところで思考できるような場所です。

臼井 大阪と滋賀からのアクセスもいいし、京都の便利な場所なら、誰もがふらっと来てくれる。そういう雰囲気が大事だと思って。幸運だったのは、今年がパナソニック創業100周年だったということです。今までの100年とこれからの100年をテーマにするなか、デザインで改革するためのクリエイティブハブを京都という象徴的な場所に置く提案ができました。

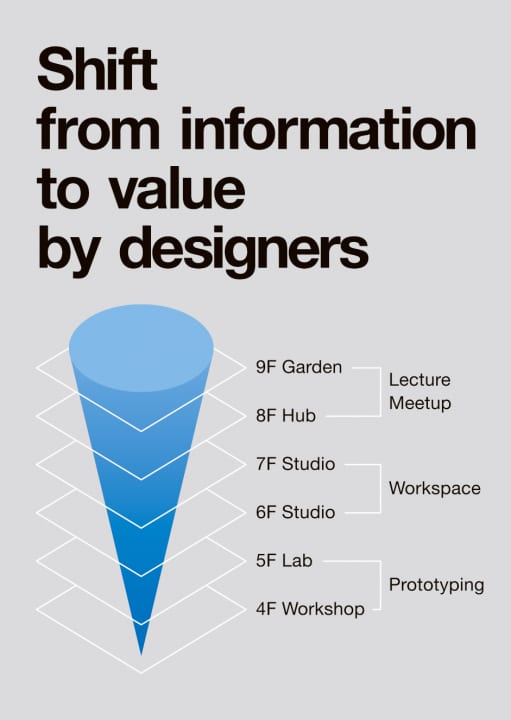

▲Panasonic Design Kyotoは、9階建てビルの上層階6フロアに展開。150名ほどのデザイナーが集結している。©井上佐由紀/Sayuki Inoue

田川 おそらくデザインストラテジーのチームを持ったほうがいいという提案も同時にあったと思います。

臼井 私は2007年から上海に9年間いましたが、そのときIoT家電を世界に先駆けて中国でやったんです。でも当時の日本のスマホアプリのテイストは、中国で求められているものとは違った。それで、最後の年はロンドンへ年7〜8回ぐらい行って開発をしたんです。中国のメンバーはすごく欧州が好きじゃないですか。欧州とどうつなげるかということを考えていたとき、当時ロンドンにいた池田君と何回か会っていて。日本人なんだけど、外から日本をちゃんと見れている人だと。こういう人のほうが、日本の組織を改革できるなと思ったんです。

田川 当時池田さんは、シーモアパウエル(英国のデザインコンサルティングファーム)に在籍していたんですよね。

池田 今年4月にパナソニックへ入社する前、11年間シーモアパウエルで働いていました。最初の5年ぐらいはプロダクトやUIのデザインをしていて、後半は戦略デザインです。ブランドのディレクションとか、新しい商品企画の立ち上げ支援だったりですね。

田川 僕が2000年ぐらいにRCAで学生だったときは、リチャード・シーモアさんが確か客員教授でした。彼が教えていたのは「イノベーティブなプロダクトデザイン」という授業です。そのシーモアパウエルの中でも、仕事の内容がこの15年ぐらいで大きく変わってきたのではないですか。

池田 そうです。僕が入ったときは、まだプロダクトデザインが中心でした。テレビもあったし、携帯もあった。そのうちにクライアントのニーズが変わっていったんです。例えば、キャリアの最初と最後の頃にロボット開発の仕事があったのですが、最初の仕事ではもう規格が決まっている、いわゆるスタイリングのデザインでした。

徐々にデザインの対象がプロダクトからUIになって、サービスになって、ブランドになって、やがて組織改革になりました。最後の組織改革の仕事で「この案だったらパナソニックという会社を変えられます」と臼井さんに提案したところ、「それならブレーンとして一緒に働いてほしい」と声をかけてもらったんです。

▲臼井重雄(うすい・しげお)/パナソニックアプライアンス社 デザインセンター所長。1990年松下電器産業(現パナソニック)入社。2007年〜16年、パナソニックデザインセンター中国拠点に勤務。同センターの所長を務めた後、17年1月から現職。©井上佐由紀/Sayuki Inoue

▲池田武央(いけだ・たけひろ)/パナソニックアプライアンス社 デザイン統括部「FLUX」部長。ヘルシンキのアアルト大学にてストラテジーデザイン修士を取得後、英国シーモアパウエルに入社。さまざまなグローバル企業へのデザインストラテジー、イノベーション提案に従事。2018年4月から現職。©井上佐由紀/Sayuki Inoue

デザインは顧客と1対1で向き合う

田川 池田さんの話を聞いて、この15年間は何だったのかを考えました。おそらくインターネットがモバイルデバイスと結び付き、情報に対するアクセシビリティが圧倒的に上がったという時代です。その結果はふたつあったと思っていて、プロダクトとデジタルが一体化してサービスモデルなどにシフトしたのがひとつ。もうひとつは、誰でも口コミや他人の感想などに直接アクセスできるようになり、マスマーケティングやマスコミュニケーションの「いっとき勘違いをさせて売り切る」手法の効力が下がってきたということです。

例えるなら、プロダクトと顧客の関係が「恋愛」から「結婚」に変わったんじゃないかと。昔はモノを買うとき、例えばクルマを購入するときはクルマに恋しちゃうんですね。でも、僕らがフェイスブックやグーグルを使うのは、恋愛じゃないでしょう。結婚して家族になったような感じで「もうこの人とこれから何十年も一緒にいるだろう」という感覚です。そうなると、本当に良いものでないと簡単に乗り換えられてしまいます。

臼井 確かにそうです。

田川 結局、その結婚に耐えられるだけのプロダクトを出せるかの勝負になります。インターネットサービスのほうがスイッチングコストが低く、この変化に強烈にさらされているので、UIやUX、デザインストラテジーをやる人が経営の中枢に当たり前にいるんだと思います。

テクノロジーをやる人は技術に向かうし、マーケターやビジネスパーソンはn数の大きな方向に向かいますよね。それに対してデザイナーは、ひとりのユーザーと対面する職業。エクスペリエンスとかカスタマージャーニーといった言葉も全部デザインが育ててきた言葉です。

組織内で分散しているアクティビティを統合して、ひとりのユーザーに対面できるかたちにまとめる。企業と顧客の関係を1対1で定義する統合機能みたいなものを、デザインは備えていると思います。

©井上佐由紀/Sayuki Inoue

臼井 企業はどうしても「収益と成長」みたいな大きいところを狙わなくてはいけません。そうするとワンバイワンで考えられなくなる。でもお客様にしてみたら、自分と企業の関係というのは結局ワンバイワンです。

今、デザインという思考を持った人たちに関心が注がれたり、デザインシンキングが大きい意味になって注目されるようになりましたが、商品と接したときのお客様が得る価値を考えることは、変わらずにすごく大事だということです。

池田 使い勝手の良さとか気の利いたデザインなどがプロダクトに備わっていると、テクノロジーが古くなっても捨てられないといった価値が出てきますよね。優秀なデザイナーがしっかり熱を持って、ちゃんと想いを込めてつくったものは、洗練度がどんどん上がっていく。アートとデザインの境界線が曖昧になってくるというか。英語でピース・オブ・アートという表現があるように、そこまでいくと捨てられないものになる。

カールハンセンの椅子、マーチンのギター、バング&オルフセンのスピーカーなどは、ひとつの空間に並んでも違和感がない。それくらいのレベルでソフィスティケートされた空気を乱さないものを、プロダクトであっても、UIであっても、サービスであってもパナソニックは目指さなきゃいけないんじゃないかと思うんです。

気づき、考え、つくり、伝える

田川 おふたりには「こんなデザイン組織にしたい」というビジョンがあると思いますが、ここにいる150人のデザイナーたちのマインドセットはどうですか。いわゆるモダンなデザイン組織に変わる取り組みとして、どんなことをやっているのでしょうか。

臼井 まず場所を変えたということはすごく大きいと思います。それから今まで年1回やっていた社内向けの先行開発展を、3カ月に1回のペースにしました。「完成してなくてもいいから途中で出して」とか「途中のものを見せあって、そこで議論しよう」と。でも、今までの癖が付いていて、どうしても完成させてから出したいと言われてしまいます。

田川 クラシカルデザイナーは完成品志向ですからね。

臼井 まさに「いや、その段ボールの筒のままでいいんだよ」といったやり取りをしています。デザイナーも今まではあまり喋らなかったのに、いろんな人と喋らなきゃいけない。すると、ちゃんと考えを整理しておかなきゃダメじゃないですか。これから、そういう機会をどんどん体験してもらうしかないと思っています。

▲9階のガーデンから4階のワークショップスペースまで、上層階から注がれたアイデアが下層階で形に落とし込まれる「ドリップ・コンセプト」のもと、フロアが構成されている。

田川 デザインリサーチャーやストラテジストがいる池田さんの「FLUX(フラックス)」チームはどういうことをしていますか。

池田 パナソニックに限らずインハウス、製造に近いところでやっているメーカーには「つくる」エキスパートがすごく多いです。でも、本来は「気づいて」「考えて」「つくって」「伝える」というすべての工程に強みが必要です。

田川 4つのフレームワークですね。

池田 つくることのスペシャリストであるプロダクトデザイナーやUIデザイナーたちは経験豊かだし、スキルもすごく高い。そこに、気づく人、考える人、伝える人の役割として、僕らのチームがアドオンしました。

彼らと仕事をしていると、今まで限られた時間と工数のなかで、プロダクトデザインという職能を持っている人が頑張って「気づく」「考える」をしていたんだとわかります。そこに僕らが入ることにより、今までやったことのないプロセスを身につけたり、やったことがあったけど改めてやり方を確認したりといったことをサポートしたいと思います。

▲リサーチャー、ストラテジスト、CMFデザイナーなど多様な専門家が集まる「FLUX」を中心に、プロトタイプを交えたディスカッションやトークショー、ワークショップが開催されている。

田川 わが家にもパナソニック製品がいくつかあります。三角形のルーロという掃除機ロボットがありますよね。ハードウェアはすごくいいんですよ。他社製品とも比べていますが、ルーロのハードはいろんな意味で出来がいい。でも、アプリのUIに関して言えば、まだそうでもない。パナソニックぐらいの規模の会社の体力をもってすれば、もっといいものにできる可能性はありますよね。

臼井 UXの考え方や経験価値自体を上げるためには、同じ言葉で統合的に語る必要があります。例えば、パナソニックらしさを語るときに出てくる「日本らしさ」という言葉。それを言い換えると「察する」といった言葉にもなります。察するUXといったら、すごく賢くないといけない。

田川 パナソニックは、昔からデザイン言語をしっかり構築してきた伝統があると思います。それがデジタル系にはあまりなかった?

臼井 そうですね。やはり色、モノ、形を重視してきて、デジタルに対しては軽視していた部分はあったと思います。

池田 最終アウトプットとしてどんな価値を届けたいかが大事です。デジタル技術の成熟度が上がってさらに高度化してくると、技術自体をどんどん隠せるようになってきます。だから逆に、クラシックなソファとかテーブルなどの良さが見直されてきたという印象もあるんですね。そうすると素材感への視点とか、クラシカルなデザインがまた重要になってくると感じています。![]()

▲田川欣哉(たがわ・きんや)/1976年生まれ。Takram代表。東京大学機械情報工学科卒業。ハードウェア、ソフトウェアからインタラクティブアートまで、幅広い分野に精通するデザインエンジニア。英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート客員教授・名誉フェロー。©井上佐由紀/Sayuki Inoue

ーー臼井さんと池田さんは、パナソニックのデザイン変革が日本の産業を変えることにつながるという、強く熱い意志を持っています。また、大企業が池田さんのような優秀な外部人材を積極登用する姿勢には、組織としてのビジョンと危機感の両方を感じました。デザイン経営の片鱗を見せるパナソニックの取り組みは、他の企業にとっても大変参考になるのではないでしょうか。(田川)

本記事はデザイン誌「AXIS」195号「世界のデザイン大学2018」(2018年10月号)からの転載です。

トーク音源はこちら