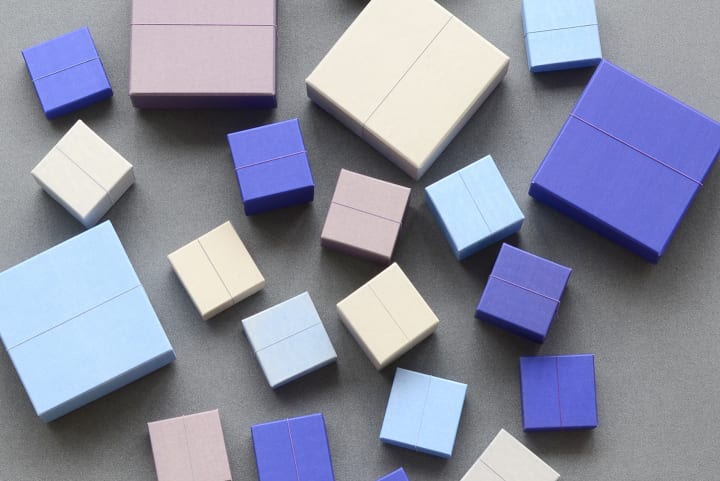

▲「mortar」(2013)

デザイン界では、若い世代の新しい動きが活発化している。前回紹介したアート的な要素を作品に盛り込む人や、地方に活動の拠点を置き、地場の素材や技術を生かしたものづくりをする人など。また、企画デザインから製作、販売、流通まで自らの手で一貫して行う、デザインとクラフトの中間領域で活動するデザイナーもよく見かけるようになった。Pull Push Products.の佐藤延弘もそのひとりだ。2002年から京都を拠点に、人と物の関係性を考え、時間、記憶、変化などをテーマに製品をつくり出す。日々、実験を繰り返し、多彩なものを生み出す京都のアトリエを訪ねた。

▲アトリエ外観。今後、一角をショップショールームにする予定だ。写真提供(ポートレイト以外)/Pull Push Products.

アトリエは、京都市右京区にある。近くには、枯山水の石庭で知られる龍安寺のほか、五重塔がある仁和寺や太秦の撮影所などがある。

もともとスーパーだったという、柱の少ないオープンな広い空間を改装し、什器類も自作。モルタルの製品を乾燥させたり、ポリエチレン素材のものを熱溶着したり、梱包するといった作業場がそれぞれに分かれていて、素材のストックや実験中の試作がそこかしこに置かれ、訪れた瞬間に興味をそそられる。

▲アトリエ内観。実験用に使うケミカル素材のほか、小枝や石といった自然のものが並ぶ。

ものづくりを志した時代背景

佐藤は1977年生まれで、現在42歳。1996年に京都精華大学に入学し、美術学部デザイン学科建築分野を専攻。建築工学ではなく、アンビルドの建物の構想など、理論や思考法を学んだ。その頃の90年代後半には、デザイン界ではドローグ・デザイン(現ドローグ)が台頭し、ミラノやロンドンのほか、東京の街なかで若手クリエイターによるデザイン展が盛んに行われた。

木の節やコンクリートのクラック、リサイクル(アップサイクル)、エイジング仕上げが格好いいと言われ、素材の価値観やものづくりのあり方が大きく変わりはじめていた時期でもあった。やがて就職氷河期が到来したが、「何もないならば、自分の手でものをつくるしかない」と考える人々が現れはじめ、佐藤も自然とものづくりをしたいと思うようになっていたと言う。

▲「Motif」(2002)

大学を卒業後、遊園地の遊具を製作する会社に勤め、3年後に退社。自身のものづくりの会社として、2002年にPull Push Products.を立ち上げた。

最初につくったのは、建物や都市の風景をモチーフにした小物入れや植木鉢として楽しめる「Motif(モチーフ)」。学生時代につくっていた建築模型が着想のもととなった。凝縮された小宇宙を感じさせるとても魅力的なものなのに、講義が終われば廃棄されてしまう膨大な数を見て、素材を変えて何か用途があれば長く残るものになるのではないかと考えていた。建材のモルタルを使用すれば小さな建築になると、ホームセンターで購入して実験を重ね、そこからモルタルの素材に取り組むようになった。

▲アトリエで製作している様子。

手作業による量産品への挑戦

製品は一つひとつ、佐藤がハンドクラフトで製作している。「最初は外注する方法がわからなかった。手の跡が残るものをつくりたいと思っているわけではない」と言う。「量産品」をつくることにこだわり、仕上がりの均質化に注意を払って、工程の一部をスタッフに任せられるようにガイドラインを設定し、材料のレシピは数値化してデータ管理している。

「ギャラリーなどで販売する一点もののアートやクラフト作品ではなく、インテリアショップや雑貨店、ホームセンターなど、誰がつくったかわからないようなものと同等に並んでいて、ふらっと行ったお店ですぐに買えるものをつくりたい」と佐藤は語る。だが、アノニマスなものにはせず、ブランド名は必ず表記する。「ものづくりをする人の責任の所在を明らかにしておきたい」という考えがあるからだ。

▲「PE」(2007)

身近な素材と道具でつくる

佐藤のもうひとつのこだわりは、使用する材料を新たに製造するのではなく、どこにでもある消耗品や日用品を使って、身近な道具で製作することだ。製品は、日々の思いや考えをもとに実験を重ねるなかから生まれる。

「その頃、形が変化することに興味があっていろいろな実験をしていて、ゴミ袋のようなポリエチレン素材に熱を加えたらどうなるんだろうと、ふと思ったことがきっかけでした」。素材の種類を調べて、熱する方法や道具をさまざま試した結果、市販の45Lのゴミ袋を何層にも重ね合わせてアイロンで熱溶着するという方法にたどり着いた。アイロンを当てると、くしゃくしゃとしわが出て面白いテクスチャーのシートになった。「それ自体も十分に格好いいんですが、壁に飾るアートオブジェではなく、生活のなかで使えるものにしたいと考えました」。そして、色やサイズのバリエーションをもった小物入れ「PE(ペ)」が生まれた。

▲「diazo」(2012)

人と物との関係性を考える

次につくった製品は、青焼きと言われるジアゾ式複写技法で印刷した紙の箱「diazo(ジアゾ)」。

「青焼き印刷した紙は、人が何もしなくても、また意図しないところで勝手に変化していきます。その変化を止めることも、逆らうこともできない。それに対して人がどのように関われるのかということに興味をもちました。その紙を使って箱という形態にすると、時間が2つに分かれます。外側は流れていく時間とともにどんどん退色していきますが、中は最初の青いままの状態で時間が止まっているかのよう。大事な手紙を入れて、のちに開けたときに時間と記憶がふっとよみがえる、タイムカプセルのようなものになったらと考えました」。「diazo」を発表直後、青焼き印刷の需要の減少に伴い、製造会社が完全撤退したが、それも自然な流れと受け止め、資材がなくなり次第、製品の製作も終了するそうだ。

▲「mortar」(2013)

その後、これまで10数年取り組んできたモルタルの素材に改めて向き合い、「mortar(モルタル)」を製作した。「モルタルは公共施設や住空間の建材としてよく使用されますが、素材と人との間に距離があるように感じていました。それは重さや厚さのせいなのか。薄くて軽いものであれば、もっと人との距離が近くなるのではと考えました」。

けれども、モルタルは薄いと割れてしまう。実験をするなかで特殊な素材を混ぜることで、2.5mmの薄くしなやかなフロアマットが実現した。好きな場所に容易に移動でき、経年変化で入るクラックも味わいとして楽しむことができる。

▲2015年秋、乾燥をテーマにした東京で開催した「DRIED」展。果物、ぞうきん、スライム(下の写真)を乾燥させたものが並ぶ。

2002年からスタートして、ものづくりに対する考えが少しずつ変化しているという。「自分がつくるものは、特に使い道がはっきりしていなくて、生活がすごく便利になるものでもありません。さらにもっと機能も用途もないもの。思わずそれに惹かれて近づいて触れたくなり、人の手が加わることでようやく道具になるというようなものをつくりたいと考えています」。現在は「乾燥」をテーマに実験中で、これからどのような製品を生み出すのか楽しみだ。

世界的にいろいろなジャンルの境界が融解しているなか、デザインとクラフトの中間領域で活動する佐藤のように、独創的な発想やアプローチによって多彩で新しいデザインが各地で生まれている。今後もその動向を紹介していきたい。![]()

佐藤延弘(さとう・のぶひろ)/デザイナー、Pull Push Products.代表。1999年京都精華大学美術学部デザイン学科建築分野卒業。その後、遊園地の遊具などをつくる造形会社に就職。3年後に独立し、2002年にPull Push Products.を設立。京都を拠点に活動し、企画、デザインから実験、製品製作、販売、流通までを行う。素材使いとストーリーのあるものづくりを起点に、大量生産や高度な機械を必要とするものづくりとは対極にある手仕事の繊細さや緩やかさを大切にする。ゆっくりとしたペースでつくり手の温度が伝わる製品を提案しつづけている。

https://pull-push.com