REPORT | プロダクト

2019.12.26 13:49

アップルのデザインを長年統括してきたジョナサン・アイブ氏や深澤直人氏から敬愛される伝説の工業デザイナー、ディーター・ラムス。彼にフォーカスを当てた長編ドキュメンタリー映画「Rams」(2018)の上映会イベントが、去る2019年11月、アクシスギャラリーで開催された。

普段は人前に出ることを好まない、撮影当時86歳だったラムスから、映画を通して伝わってきたデザインの本質とは?

本イベントは11月1日より開催された「Design Meet-up@AXIS 領域と世代を超えてつながり、『デザイン』を考える1週間」のプログラムのひとつです。

復興期に育まれた静かな情熱

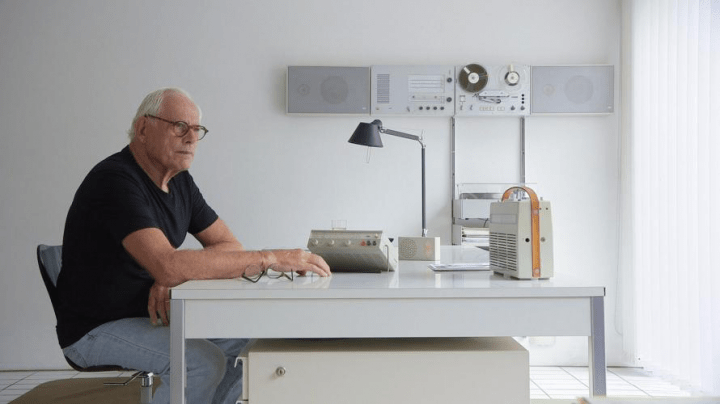

映画は、緑に囲まれたラムスの仕事部屋から始まる。カタ、カタッ、カタカタ。決してスムーズではない、タイプライターを打つ音が映像にかぶさる。真っ赤なオリベッティのヴァレンタインに向かうラムスはブラインドタッチではなく、人差し指でエットレ・ソットサスの名品のキーを打つ。

この作品の進行役ともいえる「Dieter Rams: As Little Design as Possible」の著者、ソフィー・ラヴェルの言葉どおり、ラムスの生活は、50年来住み続けているこの「静謐なカプセル」の中で端正に、シンプルに営まれてきた様子がうかがわれるオープニングだ。

シーンが切り替わり、ミュンヘン工科大学のトークショーに登壇したラムスは、参加者から質問を受ける。「もう一度デザインを最初から学び直すなら、ランドスケープの構造に深く関わりたい」。そう発言していた理由を問われたのだ。ラムスは答える。「環境づくりがいちばん重要なことだから。物事をより良くする。それが、私自身が望んできたこと」だと。

実は彼のキャリアの出発点は建築士だ。ブラウンのアルトゥールとエルヴィンの兄弟に採用されてからも、初仕事で、当時本社のあったフランクフルトの復興プロジェクトに携わったという。ラムスがデザインの仕事を始めたのは1950年代前半のこと。ドイツの各都市は、まだ第二次世界大戦後の復興期にあった。映画の中でラヴェルが言及しているように、「技術や社会の激変を目の当たりにしていた」時代なのだ。

デザインは社会情勢と深く結びつく。その時代性は、向かうべき方向は違えど、テクノロジーによる「大規模な変化、改革」を目前に、最適解を模索し続けている現代の私たちと通ずるところがあるのではないか。彼女はそう分析し、「世の中をより良いものにしたい」という静かな情熱がラムスをはじめ、デザインに携わっていた多くの若者たちの間に充満していたと語る。

モノがあふれる現代と異なり、50年代の復興期真っ只中のドイツでは、「物事を良くする」とは、つまり暮らしを豊かにすることで、モノを所有するという足し算の文化に向かっていたのだろう。ラムスは、望む望まないは別にして、いち企業を代表するアイコンとして世の中に広く知られていくことになった。

「ミスター・ブラウン」という名のインハウスデザイナー

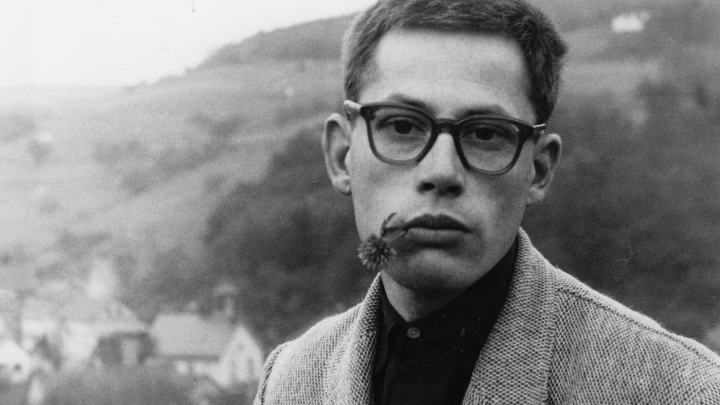

映画の中では、次々とヒット商品を生み出し、「ミスター・ブラウン」と呼ばれるようになったラムスが、虚像と実像の間のギャップを埋めようと葛藤していた様も語られる。ラヴェルは、エルヴィンがラムスをデザイン部のスターとして広告塔にしたのは、彼が「フォトジェニックでクール」だっただけではなく、大衆がチームの共同作業より、スターデザイナーによる魔法から生まれたプロダクトを望んだからだろうと振り返る。

ラムスがとった行動は、関わった全員の名前をクレジットするよう上層部に掛け合ったり、誰もが簡単に操作できる使いやすいマシンを目指すと同時に、取扱説明書を出来るだけ無くすことに尽力するといったことだった。お飾りのアイコンではなく、内輪のデザイナーからみても、実利、抑制という軸に基づいたひとつのデザイン哲学を持って企業内で格闘していたところに、当時の部下から「父親のような存在だった」と言わしめる信頼を勝ち得ていたのだろう。

中でも、ラムスが「最初のウォークマン」として自負していた移動式オーディオ「TP 1」(1959)に関するエピソードは、印象に残る。ブラウンのロゴを前面に出すのではなく、なるべく目立たせない後部に表記したかった彼は、経営陣との終わりなき戦いを経て、「最終的に負けた」と嘆いて見せた。

「あなたが初めて誰かと会って自己紹介をするとき、自分のことを『こういう者です』と絶叫したりしないでしょう?」(ラムス)。部屋中にたくさんの製品があふれ、それらが全部「僕はブラウンです!」と叫んでいたら、うんざりする。そんなユニークな表現で、眉間にしわを寄せながらロゴ戦争の顛末を語るラムスは非常にチャーミングで、現代のデザイナーにとっても共感を覚えるワンシーンに思われた。

また、「620 チェア」(1962)の改良をヴィツウのマネジメントディレクターと打ち合わせする場面では、彼の哲学がミニマムに表現された名言も披露。「改良を続けて行くことの方が、つねに新しいことを強要されるよりも筋が通っている」(ラムス)。全編を通し、監督のゲイリー・ハストウィットは、大量消費時代のスターデザイナーに甘んじることなく、デザインの本質的な在り方を探求した彼の職人肌な頑固さを追っていく。

より控えめに、より良く

使い捨て全盛の世の中でもしぶとく輝き続ける、時代を超え生き延びるデザイン。彼がこだわった哲学の先には、もうひとつ、前述したように環境づくりへの強い関心があった。映画の中に短いが象徴的なシーンが挟まれている。

彼の生まれ故郷であるドイツ・ヴィースバーデンの美しい緑地の斜面を走るケーブル鉄道の映像だ。水力を使ったエコシステムによるその鉄道を、ラムスは愛した。「当時は、それがいかに経済的にも環境にもやさしい優れた技術であるか、誰も評価しなかった」(ラムス)。

ヴィッツウのマネージングディレクターの証言もある。1970年代、まだ誰も言及していなかった頃に、「この地球はどうなるんだ」といち早く声をあげたのがラムスだったのだと。

鋳型に流し込むプラスチックの生産に明け暮れる私たちデザイナーは、資源枯渇を促進させているのでないか。ラムスが自問自答した中から、あの有名な「デザインの10箇条」が生まれ、彼の思いはひとつの条項に明確に表現されることになった。

「良いデザインは環境と調和する」

Good design is environmentally friendly.

上映イベントに登壇したデザインスタジオ「ドリルデザイン」の林 裕輔氏とデザイナーの角田陽太氏は以下のように映画を評する。

「現在は、50年前より地球の環境は大きく変化していて、僕たちデザイナーも海洋プラスチック問題はもちろんのこと、自然災害対策などについても考えざるを得なくなってきました。デザインのサステナビリティという観点からラムスの先見性にフォーカスしていた点が興味深かったですね」(林氏)。

「彼の生きた時代よりも、デザイナーが本気になって考えるべき課題が日に日に増えています。彼の10箇条は、大量消費されない、息の長いグッドデザインはどうあるべきかを定義している。その考えはまさに現代の僕らに訴えかけるメッセージだと感じました」(角田氏)。

映画の終盤、コマーシャリズムの領域で都合よく扱われる「デザイン」という言葉の虚しい響きを憂い、「地球規模での未来を見据えたとき、デザインはどれだけ重要な位置にあるのか」と思いを強く吐露するラムス。

「より控えめに、より良く」はデザインに限った話ではなく、私たちの行いすべてについてなのです(ラムス)。

What we need is: less, but better.

未来を蝕む、「過剰な余分や無駄」から脱却し、「思慮なき消費のための思慮なきデザインの時代」を終わらせたいと願う、ラムスのメッセージが随所に散りばめられた秀逸なドキュメンタリーである。![]()

(文/岸上雅由子、写真/東山純一)