INSIGHT | カルチャー

2020.04.09 15:58

2020年2月27日 新型コロナウイルスの影響に伴い、安倍総理は全国の小中学校、高校に対して3月2日から春休みまでの一斉休校を要請した。一斉休校によって家庭などで過ごす子供たちの学習を支援しようと、民間の教育事業者が、インターネット上で学べるオンライン教材を無料提供する動きが広がっている。気が利いているのかどうなのか、経済産業省は同省ホームページにて民間事業者を掲載している。

本執筆時において、コロナウイルスの影響がどこまで広がるのか見通しが立つ状態ではないが、少なくとも教育現場におけるオンラインでの学ぶ機会は半ば強制的に増えていくことは間違いない。教育を受ける当事者だけでなく、親や教師、自治体などステークホルダーは「学校へ通う」という行動様式に対して、新たな作法を求められることになるだろう。そうした中で、学びのあり方はどのように変容していくのだろうか。山口情報芸術センター(以下、YCAM)で2019年9月に開催された「SFPC Summer 2019 in Yamaguchi」を通して、考察を進めていきたい。

義務教育の意義とその目的

本題に入る前に、公教育について、その成り立ちと思想について少し触れておきたい。義務教育の原型は産業革命時代のイギリスに遡る。1870年にイギリスで8歳から13歳を対象とした教育法が成立された。19世紀前半までは教育は上流階級の独占物であり、庶民に教育は必要ないと考えられていたが、その変革が求められた背景にあるのが産業革命である。

社会学者アンドリュー・ウールはこうした言葉で義務教育の意義を位置づけている。「農民の子でも職人の子でも、あらかじめ産業制度用に育てられれば、あとの仕込みの手間が大幅に省ける。すなわち公共教育こそ、産業社会には不可欠である」。いささか露骨な言葉ではあるものの、現代の日本の義務教育から大学の新卒一括採用にいたる教育レールを俯瞰してみると、ウールが語った言葉が未だに通底していることが透けて見える。メルカリやLINEが学校教育へ出張授業を行い、サービスの利用方法を通じて経済や法律、倫理までを実践的に学ぶ機会をつくっていることも、未来の利用者や担い手を養成するという意味では、これらの例も同等のものと位置づけることができるだろう。

マネジメントを組織論から7つの階層にまとめたフレデリック・ラウーは、著書『ティール組織』において、公教育をアンバー型(順応型)として、教会や軍隊、大半の政府機関と同じ組織構造と位置づけしている。アンバー型は部族社会から農業、国家、文明、官僚制度の時代への移行のなかで、長期的な計画が可能で、過去にうまくいったことは未来もうまくいく(不変でなければならない)という暗黙の認識に基づいて運営される。ここで何より重要なのは、社会的な帰属意識としている点だろう。ここにはウールが示した義務教育の意義と相通じるところがある。

そうした公教育に対して痛烈な批判をあびせたひとりがイヴァン・イリイチ(1926〜2002)である。イリイチは『脱学校の社会』(東京創元社、1977年)において、現代社会は人間生活に本質的に必要のない無駄なモノやサービスを大量に生産を行い、地球環境を破壊し、滅びに向かっており、その生活を根底から支えているものこそが学校制度であるとして、痛烈に批判を展開。その依存から脱却するための提言を行った。地球環境まで視座に含まえたイリイチのまなざしはSDGsがさまざまなカタチでプロジェクト化される現在において非常に示唆に富む内容である。

では、コロナウイルスによる学校という場に物理的にアクセスできなくなり、オンライン教育が一般的になる世界はイリイチが言及した脱学校の社会なのだろうか?

オンライン授業、ひいてはインターネットそのものの本質はコストの削減である。つまりオンライン授業において教員の代替可能性は高まり、学ぶ側はひとりひとりが自分に合った学びを得ることができる。(逆に言うと、既存の学校教員の尊厳を担保するものが無くなるという恐ろしい話でもある)

ただ、こうした議論の核となるのは、何を教え、何を学ぶのか、ということである。オンライン授業で行われる内容が、詰まるところ義務教育による社会的な帰属意識を反映させるためのものであれば、根本的にはコロナ以降の学びの可能性を閉ざすものになってしまうのではないだろうか。私は現代の情報化社会の開放性を担保しつつも、解釈の多様性が許容され、教える側と教わる側の関係が融和していくような集合体・空間をどのようにつくり、どのように維持するのかが、鍵ではないだろうかと考える。

こうした点において、School for Poetic Computation(SFPC)は深い視座を与えてくれた。そこで、ようやくではあるが、SFPCと彼らがYCAMで開催した「SFPC Summer 2019 in Yamaguchi」について説明していく。

SFPCが提案するのは、これからの教育のプロトタイプ

「School for Poetic Computation(SFPC)」は2013年、アーティストのザカリー・リーバーマンとチェ・テユン、アミット・ピタル、ジェン・ロウがニューヨークで創立した、コンピューターを用いて表現をするための学校である。単に「コンピューターの使い方」を学習するのではなく、「コンピューターをどう自分の表現と美的探求のためのツールとするか」という点を重視しており、技術的な知識以外にもコンピューターの社会的背景を理解し、未来のあり方を考える姿勢を大切にしている。

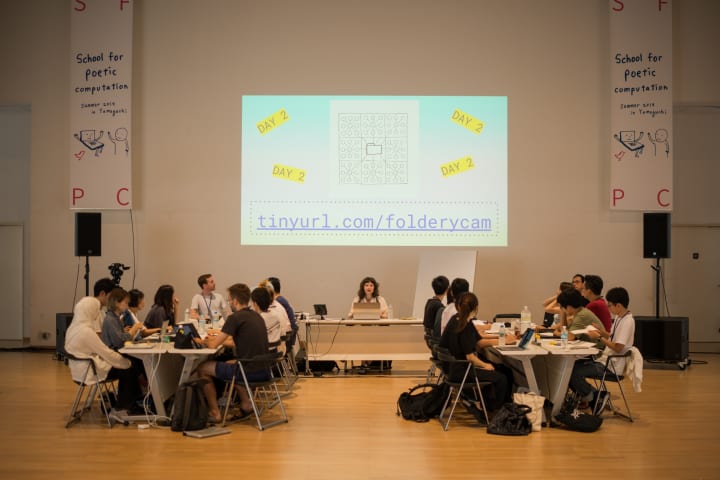

ニューヨークで展開されるSFPCでは10週間のカリキュラムを提供しているが、アメリカ国外では初の開催となったこのワークショップでは、SFPCのカリキュラムからYCAM向けにアレンジしたものに加え、YCAMがこれまで開発してきた教育プログラムと融合させたものを2019年9月に1週間にわたって行われた。

本論考においては、主催者であるテユンが語った「SFPC Summer 2019 in Yamaguchi」のテーマ「Technology as a gift」が、どのようにプログラム全体に作用していたかについて紹介していきたい。

「SFPC Summer 2019 in Yamaguchi」での講義は、4人のアーティストによる4種類の講義が、3時間×2回が行われた。例えば、電子回路の基本的な原理をスケートボードの動きを回路(道)と抵抗(荒さ)にたとえて感覚的に理解できる講義の後に、実際に紙の上で小さな回路をそれぞれの参加者が個性やスキルを用いるカタチで制作する(テユンによる講義「Handmade Computer」)。

また、私たちが何気なく使っているコンピューターのフォルダ構造をターミナルを通して体験し、そのバックエンドで起きていることを理解すると同時に、フォルダを遊べる余地のあるフォームとして捉え直す講義(Melanie HoffによるPeer to Peer Folder Poetry)などだ。(それぞれ講義やプログラムの具体的な内容については、以下の参加者や講師によるレビューを参照してほしい。)

▲チェ・テユンによる講義「Handmade Computer」

▲メラニー・ホフによる講義「Peer to Peer Folder Poetry」

●SFPC Medium

DAY1 / DAY2 / DAY3 / DAY4 / DAY5 / DAY6 / DAY7 / DAY8

●SFPC in Yamaguchi — Thanksgiving for the program by Bohyun Jung

>詳しく読む

●SFPC 2019 Summer報告-「違いは違いのままで」by Nariaki Iwatani

#1 / #2

●利便性や効率優先ではないテクノロジーの可能性を見つける

「SFPC Summer 2019 in Yamaguchi」レポート #1

●Make: Japan | 「How to make(作り方)」と「Why to make(作る理由)」の違いを考える

「SFPC Summer 2019 in Yamaguchi」レポート #2

これらの講義に共通していることは、普段私たちが何気なく用いているコンピューターの原理やプログラムに関する素地を、身近な比喩表現や身の回りの道具を用いて理解すること。そしてそれらをプリミティブかつ個人の内的嗜好性に沿ったかたちで表現することであった。

参加者たちはデザイナー、プログラマー、イラストレーター、フォトグラファーなどさまざまなバックグラウンドを持つため、プログラミングのスキルにも幅があるが、むしろプログラミングやコンピューターに精通している人ほど、コンピューターとの新たな向き合い方への新鮮な驚きがあったであろう。

講師は知恵としてのテクノロジーという道具を受講者たちに伝え、参加者は余白がふんだんに残されたさまざまなお題に対して、各人の内的嗜好性のままにアウトプットをつくり出した。それはまた、講師や他の参加者にとって新たなインスピレーションの種ともなる。

参加者たちは参加料や渡航費・宿泊費を払っているものの、この行為においては等価交換で精算できるものではなく、それぞれに借りが残ることにこそ意味がある。”魚を与えるのではなく、単に釣り方を教えるのでもない。ただ一緒に釣り場に行ってお互いのスキルを交換し合いながら釣りをする”という、教わる側と教える側がともに歩む姿勢がなにより印象的であり、このプログラムの本質なのであろう。

私はこの「Technology as a gift」の試みからひとつの事例を思い起こした。やや唐突であることは認めつつも、インド独立の父であるマハトマ・ガンディーの例を紹介したい。

ガンディーが目指した「スワデシ」の真意

「非暴力非服従」や「塩の行進」などで知られるガンディーだが、彼は同時代を生きた経済学者ケインズと同様に、当時の大量消費、大量生産の時代の先にある効率性と生産性の向上の行く末に、オートメーション化の促進、現代でいうAI・ロボティクスによって多くの人たちが失業し、販売される製品を購入するだけの力を持てなくなる状況を見据えていた。

さらに当時ソヴィエト連邦が進める共産主義体制にも、資本主義以上の中央集権型の体制にも懐疑的な態度を示していた。それらの代替としてガンディーは「スワデシ」と呼ばれる英国商品を排斥し、国産品の愛用奨励をうたったプログラムを提唱し、ガンディーは生産と消費の再統合の必要性を説き、地方の村から世界へ向けて広がっていく、ローカルコミニティが起点の分散型・協働型の水平ネットワーク形成を目指した。

だが、結果として、その「スワデシ」がもたらしたのは従来の手工業に固執したために、インドの莫大な人民に対して長年に渡る貧困が続くことになってしまったのだ。ガンディーが懸念していた資本主義構造が持つ効率と生産性の追求が、テクノロジーによるインフラのコストを圧倒的に下げることで、逆に多くのコンシューマーを生み出したことは、ガンディーにとっても意外な出来事であっただろう。

だが、拡大と発展を志向する資本主義においてテクノロジーは強力な手段であり、その役割は今なお強大である。こうした軍事的・戦略的な思考方法としてのテクノロジーではなく、ガンディーは国産品の愛用奨励を通じて[作ること]と[繋ぐこと]を試みたのではないかと考える。つまりガンディーが目指した「スワデシ」には本質的に「GIFT」の要素が含まれていたのではないだろうか。

テクノロジーはまさに義務教育の始まりである産業革命以降、常に拡大と発展を志向する資本主義と並走を続けてきた。イリイチが忌み嫌った、すべてのものをサービスとして展開する行為には資本主義における等価交換の思考が染みついているのだが、SFPCのプログラム内で漂う空気には、まさにGIFTが重ね合うことにより生まれる多様な学びのあり方であった。こうしたプログラムのデザインは講義のみならず、プログラム初日に行われたcode of conductとよばれる行動規範を改めて皆と共有する場(*makezine詳細レポート)や、Family Dinnerとして参加者たちが夕食を食べる機会といったさまざまな時間と空間に反映されていた。SFPCが抜かりがなく、そして素晴らしいのは、こうした「Technology as a gift」を抱いたクリエイティブなコミュニティを持続させるために、時にはロビー活動や企業からのスポンサードの活動もいとわないこと、さらにそれを模索し続けている点だ。

例えば2019年8月にデトロイトで開催されたSFPCにおいては、Raspberry Piをスポンサードとして提供してもらい、コンピューターを所有できない参加者にコンピューターとして使用することもプログラムに組み込んでいた。

これからをつくる学びのコミュニティ

話をオンライン授業に戻したいと思う。マーク・フィッシャーが「資本主義の終わりより、世界の終わりを想像する方がたやすい」と述べたように、現在の受験勉強をベースした教育および教育指導要綱が抜本的に改変されるのは今の日本ではしばらく時間がかかる、というよりも想像ができない。(※ちなみにフィンランドでは2016年に従来の「科目」が廃止されている。)

オンライン授業は加速度的に合理的かつパーソナライズされた受験のための学習を提供するだろう。こうした受験に即した学習及び、職業訓練の姿を帯びる大学は、オンライン授業にシフトしていけばよい。むしろ冒頭でも記述したとおり、人が集まる空間、教育の場にこそ、こうしたGIFTが含まれた学びをどのように提供するのかが、問われることになる。

この一例として、筆者のささやかな実践として2019年にYCAM周辺でプロトタイプとして行っていたDJイベントを紹介したい。

まず、近隣の大学生を中心に、DJに興味がある学生を集め、インターネットを用いた音楽との出会い方と最低限のDJ機器(iPadと小さなミキサー)の使い方を教え、そしてYCAM周辺にある湯田温泉にある小さなライブハウスにて、参加した学生たちが初めてプレイする。(筆者もそこでプレイする。)参加した学生たちは1ヵ月かけて自身のSpotifyで大量の音楽を浴びるように聴き、自身のプレイリストを充足させる。また、1ヵ月かけてDJツールで練習をする。

デスクトップ版のSpotifyにはfacebook上の友人が現在何を聴いているかを確認できる機能があり、これを活用することで、参画した学生たちが今、何を聴いているかを眺めることができる。各々が聴いている音楽の系譜の微細の変化を私自身は楽しんでおり、また本番でのDJはおぼつかないながらもそれぞれの個性を発揮する機会としてとても印象深く、時に刺激を与えてくれた。これに参加した学生が皆、継続してDJをするわけではないが、少なくとも日常的に新たな音楽との出会いを楽しむための身体的なふるまいが宿り、各々の生活の習慣となっていくはずだ。

今回、筆者はYCAMエデュケーターとしてSFPC in Yamaguchiのプログラムを設計する側として参画したのだが、自身のこうした実践および、YCAMでの教育地域プログラムとの共通点や足りない要素に気づくたびに、SFPCの洗練されたプログラムに感心させられたのであった。

コロナウイルスの動向によって、教育のみならず働き方、生き方も含めて混沌とした状況に浮足立つことになるだろうが、そうした中で、どうすれば「Technology as a gift」を抱いたクリエイティブを通じたコミュニティを形成できるのか。それは失敗を許容できる空間づくりともいえる。その空間の形成はその土地の文化を醸成することにも本質的には繋がっており、SFPCはその展望を示してくれたのではないだろうか。(文/山口情報芸術センター[YCAM] エデュケーター 石川琢也)![]()

▲Photos: Naoki Takehisa

Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]