REPORT | アート / 展覧会

2023.02.17 17:32

1920年代のパリを描いて圧倒的な人気を誇る洋画家、佐伯祐三。彼の大回顧展が今、東京ステーションギャラリーで開催されている。

佐伯が描いた100年前の、パリ、東京、そして大阪の街景に魅了された。

▲白い壁の平面と、そこに穿たれたドアの暗がりに見え隠れする内側の空間。《コルドヌリ(靴屋)》1925年 石橋財団アーティゾン美術館所蔵

壁という存在

ヨーロッパの古い街並みと、日本の街の風景の大きな違いは何だろうか? すぐに気がつくのは、石畳、標識・サインの文字、並木、街路の幅といったものだが、目立たないながらも、実は決定的に異なるのが、建築物の壁の存在だ。通りを囲む壁の厚さが圧倒的に違うのだ。

大阪・梅田に生まれ、東京・上野界隈の風景を見慣れた佐伯が、パリの地に足を下ろしたとき、彼の目に印象的だったのが、通りに立ち上がる、古くマッシブな石の壁だったのだろう。

壁の存在感は、戸外の風景だけでない。美術館の内側にもある。例えばマドリッドのプラド美術館やベルリンのアルテ・ピナコテークに入ると、背の高い堅牢な壁が、額に入った油彩画を確実に支え、それをより良く見せている。

日本の美術館によくあるホワイトキューブの可動壁に比べ、明らかに違う重厚な壁面が、何年もの間に積み重なったペンキの塗装でより厚みを増し、脇役でありながら空間においてひじょうに大きな役割を果たしていることに気づかされる。

▲佐伯祐三が活躍したのと同年代、大正時代に開業した重要文化財の東京駅。© Shinobu Yanagi

その点で、日本では数少ない厚くユニークな壁を持つ美術館が、東京ステーションギャラリーだ。東京駅は辰野金吾が設計し、大正3年(1914年)に開業しているが、同ギャラリーはその東京駅丸の内駅舎内にあり、開業当時の煉瓦壁をそのまま展示室の壁に使っている。

▲煉瓦壁が活かされた佐伯祐三展の展示風景。©Hayato Wakabayashi

コロナ禍のあと、久しぶりに観る本格的な油絵の展覧会

「壁の画家」と言われる佐伯だが、描かれているのは歴史を経たすすけた重厚な壁だけではない。その上に貼られた、人目を引く色やグラフィックが集積した、すぐに剥がれてしまいそうな広告やポスター、張り紙。

不動の石の壁と、テンポラリーな薄い紙。無愛想な壁面に、色と文字がリズミカルに踊る。パリという街に漂う、憂いと粋とが表現されている。

▲《ガス灯と広告》1927年 東京国立近代美術館所蔵

また、壁だけでなく、静物画の《にんじん》や《薔薇》にも目が吸い寄せられた。カタログや、webの画面上では再現できないのだが、色だけでなく油彩ならではの、油の艶が、なんとも美しい。

佐伯は筆が速かったと言われているが、こうした静物画を見ると、絵の具を溶油によく馴染ませ、油の流れに沿って筆のストロークを活かした、印象派以降の油彩画の特質がよくあらわれている。本物を間近に見ると、佐伯の、作品をつくる猛進性とエネルギーがひしひしと伝わってくる。

▲《レストラン(オテル・デュ・マルシェ)》 1927年 大阪中之島美術館所蔵

▲展覧会場には、額絵だけでなく、佐伯が家族や友人に宛てた手紙やスケッチなども展示されている。©Hayato Wakabayashi

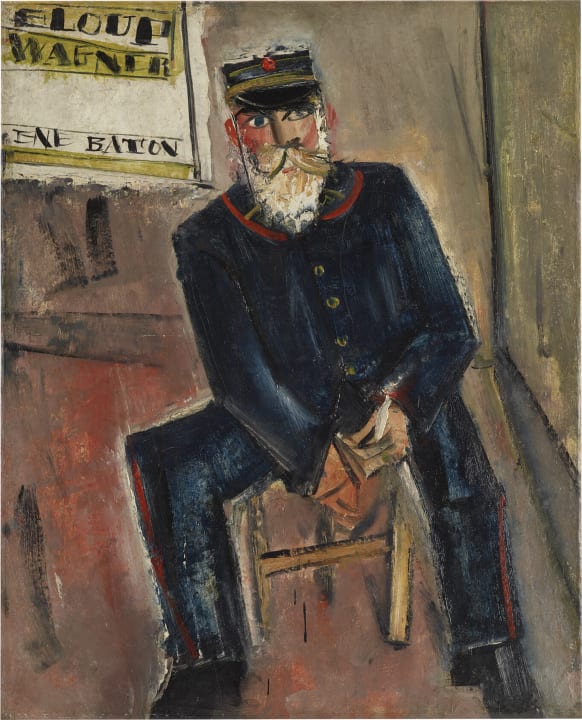

▲ああ、この絵の画家かと思い出す人も多いのでは? 美術の教科書にもよく採り上げられている《郵便配達夫》は、佐伯最晩年の作品。1928年 大阪中之島美術館所蔵

自分の寿命を悟っていたかのように、短い期間にものすごいスピードで制作を続けた佐伯は、1928年8月16日、30歳の若さでパリで客死する。

「佐伯祐三 自画像としての風景」展は、東京ステーションギャラリーの後、画家の生誕地であり最大のコレクションを持つ大阪中之島美術館に戻り開催される予定だ。(文/AXIS 辻村亮子)![]()

佐伯祐三 自画像としての風景

- 会場

- 東京ステーションギャラリー 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1

- 会期

- 2023年1月21日(土)~4月2日(日)

大阪中之島美術館は2023年4月15日(土)~6月25日(日) - 時間

- 10:00~18:00(金曜日~20:00)※入館は閉館30分前まで

- 休館日

- 月曜日(3月27日は開館)

- 入館料

- 一般:1,400円、高校・大学生1,200円、中学生以下無料

- 詳細

- https://www.ejrcf.or.jp/gallery/